И день, и два, и неделя, и еще неделя.

Небо и море. Море и небо.

С первого же дня нашего путешествия, приведя в известность все имевшиеся у нас припасы, капитан Джонсон строго определил порцию каждого человека: стал давать только необходимое для поддержания жизни. Это строго необходимое определялось одним сухарем, в мою руку величиной, крошечным ломтиком солонины и четвертью стакана мутной и всегда теплой жидкости, по недоразумению именовавшейся водой.

На третий день нашего пребывания в океане на нас налетел едва не погубивший нас шквал, одновременно потоками хлынул дождь. Воспользовавшись этим, мы собрали еще несколько галлонов свежей воды при помощи подставленного брезента, и уж, конечно, напились досыта.

На пятый день одному из матросов удалось ударом весла сбить на дно лодки пару летучих рыб, поднявшихся в воздух, убегая от какого‑то преследовавшего их хищника. Рыбы были крупные и жирные, мясо их оказалось сладким, словно из сахара. Или, может быть, оно только казалось нам таким…

Рыбок разделили по‑братски, и Наполеон, уверяю вас, получил долю, которая ни на золотник не превышала доли любого из нас.

На седьмой день новая маленькая удача: я выудил из воды целую кисть полусгнивших бананов.

Бог весть, сколько дней или недель пребывала эта злополучная ветка в морской воде. Мякоть бананов была насквозь пропитана солью, но, тем не менее, мы съели бананы, съели даже их кожуру. Разумеется, потом страшно хотелось пить, и Джонсону пришлось, скрепя сердце, раскошелиться, разрешить каждому двойную порцию воды.

Так тянулись дни.

В середине второй недели нам пришлось уменьшить и без того ничтожную долю каждого: сначала перешли на три четверти сухаря, потом на половину. Воды приходилось всего по два глотка в день, и мы начали невыносимо страдать. Единственный человек, который сохранил в эти ужасные дни всю свою бодрость, и даже хорошее расположение духа, – был император Наполеон.

Было ли это поразительным самообладанием, или, быть может, в самом деле, вынужденная диета оказалась полезной его страдавшему от излишней тучности организму, я, конечно, не могу сказать, – но знаю одно: на наших глазах, худея, теряя нездоровый жир, император положительно молодел.

Исчезла одутловатость щек, втянулся живот. На лице появился здоровый румянец. Пропал несколько сонный, апатичный взгляд. Резче определился красивый орлиный нос. И Наполеон стал похож на те портреты, которые изображали его тонким, стройным, длинноволосым юношей.

Одно не вернулось к нему: его волосы отрастали, но и, отрастая, не могли скрыть большую лысину.

Держал он себя, по отношению к нам, как добрый товарищ. На первых порах он позволял себе вмешиваться в распоряжения Джонсона, но старый морской волк оказался мало склонным выслушивать его советы, и как‑то раздраженно ответил Наполеону:

– Когда вы, сэр, будете сидеть на троне, тогда вы и командуйте. А здесь, на шлюпке, единственный командир – я. На мне лежит ответственность за всех. Если есть капля надежды, то только при непременном условии, что никто не будет соваться в мои дела.

Против ожидания, Наполеон отнесся очень благодушно к этой выходке Джонсона.

– Ладно, ладно, старый ворчун! – сказал он со смехом. – Конечно, вы наш командир. Да я вовсе и не претендую на то, чтобы умалять ваш авторитет. Просто, скучно сидеть, сложа руки. Я ведь, привык к деятельности.

– Даже слишком привыкли! – смягчаясь, ответил ворчун Джонсон. – Может быть, если бы поменьше суетились, так и в беду не попали бы. Кой черт понес вас, спрашивается, в поход на Россию? Чего вы там не видели? Почему не сидели себе смирнехонько в Париже?

Наполеон оживился, как будто загорелся. И в течение целого дня и целой ночи разговаривал с нами о несчастном русском походе. Он и оправдывал этот поход, как политическую необходимость, и вместе признавался в сделанных ошибках.

Не буду передавать подробностей этой несомненно очень интересной беседы, но не могу не отметить нескольких важнейших пунктов ее.

Главными своими ошибками Наполеон считал непомерную растянутость коммуникационной линии, остановку в Москве, когда надо было, оставив там гарнизон, двинуться на Петербург, к морю. Заняв балтийское побережье, он получил бы возможность запасаться провиантом и боевыми припасами морским путем. Русский царь, несмотря на заявление о готовности удалиться в Сибирь, вынужден был бы пойти на мир. Две столицы заняты, сообщение с Европой перерезано… Турки, несомненно, нарушили бы только что заключенный мир. Татары Крыма и черкесы Кавказа, поднялись бы против русского колосса.

– Но моей главной ошибкой, – горячо говорил Наполеон, – было не это. Мою армию погубила моя неосведомленность о настроении самих русских, – погубили неверные донесения агентов, разосланных по России до начала войны: они уверяли, что при моем появлении в пределах России поднимутся крестьяне, раз я обещаю им освобождение от крепостного состояния, что поднимутся староверы, лишенные права свободно исповедовать догматы своей религии.

Может быть, если бы удалось затянуть кампанию на год, в самом деле, эти явления имели бы место. Но катастрофа разразилась слишком быстро… Крестьянские волнения начались в России, но значительно позже, как эхо более грозных событий.

Еще одну ошибку признавал Наполеон: может быть, следовало бы остановиться, взяв Смоленск, укрепиться в Польше, создать польское поголовное ополчение, бросить польские полки на юг, на Киев, в Новороссию.

Польша богата естественными ресурсами. Поляки – способный воспламениться народ. И они ненавидели русских.

Надо было немедленно провозгласить образование особого королевства Польского, сделать королем Понятовского или кого‑то из Радзивиллов. Этим одним Россия была бы навеки оттиснута от остальной Европы. Между Европой и Россией образовался бы солидный буфер. Польша, возрожденная Польша, поддерживаемая Францией, была бы форпостом Франции на Востоке и гарантировала бы спокойствие в Пруссии и даже в Австрии. Разумеется, нужно было еще заручиться содействием венгров…

И, увлекаясь, Наполеон развивал один план за другим, один грандиознее другого. По памяти, он цитировал параграфы опубликованных и тайных трактатов, сыпал, как из мешка, цифрами, перечислял силы свои и силы противников, причем обнаруживал поистине феноменальную память. Он помнил имена всех генералов, своих и чужих, помнил число орудий всех крепостей Европы и число людей, составлявших их гарнизоны, помнил расстояния между отдельными пунктами.

И твердил, забывая о том печальном положении, в котором мы находились:

– Но я же это еще переделаю. Я все это еще исправлю. Затем, – итальянский вопрос. Я недостаточно занимался им, а мне следовало обратить на него серьезное внимание. Итальянцы – самая плодовитая раса в Европе, не считая русских. В Италии имеются целые области, где маленькая семья – редкость. Там имеются семьи в десять, двенадцать, пятнадцать и больше человек. Итальянцы – превосходный боевой материал. В русском походе они держались великолепно.

Да, мне надо было бы заняться привлечением итальянцев во Францию. Я должен был образовать целые города из итальянцев, особенно в тех областях, где, как в Эльзасе и Лотарингии, нам, французам, приходилось считаться с наличием германского элемента. В четверть века итальянцы – живые, подвижные, умеренные в пище, непритязательные, – вытеснили бы немцев. Страсбург был бы латинизирован. В Меце не осталось бы ни единой немецкой семьи…

Еще и еще говорил о своих планах Наполеон.

И, слушая его речи, я чувствовал странную жуть: я начал понимать этого человека.

Впрочем, – подходит ли к нему этот термин? Был ли он, в самом деле, человеком?

Не было ли бы вернее назвать его сверхчеловеком?

Потому что ведь на людей он смотрел сверху, как имеющий право вылепливать по своему усмотрению все, что ему угодно, из пластичной человеческой массы…

А наша шлюпка плыла и плыла. Ночь и день сменяли друг друга. Штиль сменялся бурной погодой. Буря проходила, пощадив наше утлое суденышко, словно судьба оберегала его пассажиров.

В конце второй недели у нас не было уже ни глотка воды и ни единого сухаря. Голод терзал наши внутренности, жажда отравляла кровь в наших жилах. Отчаяние закрадывалось в наши души.

И вот, в то время, когда, казалось, была потеряна уже всякая тень надежды на спасение, – один из наших матросов закричал диким, хриплым от волнения голосом:

– Парус! Корабль по курсу! Корабль, корабль… корабль по курсу!

И стал плясать, и принялся петь, махая изорванным платком.

VII

«Анна‑Мария» с острова Борнгольм. Неизвестный берег

Мелькнула и, как сон золотой, скоро исчезла надежда оказаться среди себе подобных, услышать людскую речь, получить необходимую помощь.

Да, Бен Торнбридж видел парус. Да, все мы видели какое‑то судно.

Пять или шесть часов пришлось нам неутомимо грести, покуда удалось приблизиться к этому судну на такое расстояние, что мог быть услышан человеческий голос.

Разумеется, еще издали, желая привлечь к себе внимание экипажа этого судна, мы махали всяким тряпьем, кричали, стреляли. Судно плыло, правда, медленно, гораздо медленнее, чем плыли мы, но все же плыло.

На острове Святой Елены.

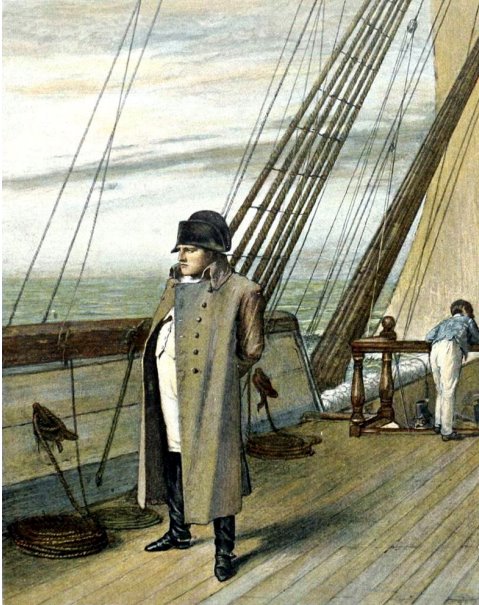

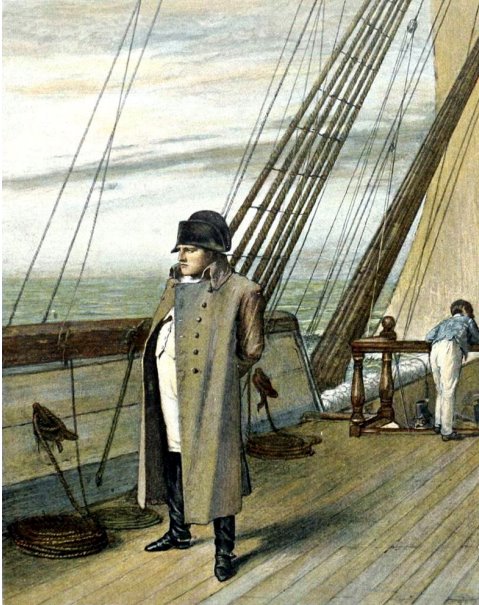

На палубе «Ласточки».

Когда мы приблизились, оно не откликнулось на наш зов, на крики, на пистолетные выстрелы.

Но мы уже знали, что с этим судном что‑то неладно: одна из мачт была разбита, и болталась у борта, запутавшись в снастях; на остальных двух мачтах паруса оказались изорванными в клочья, палуба усеяна обломками, часть фальшборта изломана. Корма опустилась в воду настолько, что изредка волна, набегая, покрывала и часть палубы.

– Это судно почему‑то брошено экипажем, – разрешил все недоумения приговор Джонсона.

В том, что старый моряк не ошибался, мы убедились, пристав к борту «Анны‑Марии» и по обрывкам снастей забравшись на палубу.

Кроме жалобно мяукавшего серого котенка с грязной голубой ленточкой на шее, там не было ни единой живой души. Нет, ошибаюсь: было, и притом множество других живых существ, но не тех, которых увидеть было бы нам приятно: это были огромные крысы, безбоязненно расхаживавшие по палубе, словно издеваясь над бедным бессильным котенком, который был ими положительно терроризован…

И, как ни велико было наше разочарование при сознании, что это покинутое экипажем, обреченное на гибель судно, – все же мы должны были радоваться: оно усиливало наши слабые шансы на спасение, оно обещало дать нам более надежный приют, чем тот, который давала наша шлюпка. И, что было дороже всего, – это покинутое экипажем судно избавляло нас от мук голода: в камбузе мы отыскали несколько ящиков с сухарями, бочки с ветчиной и солониной, сахар, ром, рыбные консервы и так далее.

Не было недостатка и в воде, и хотя эта вода была уже достаточно испорчена, все же, – о, Вседержитель, – каким нектаром, какой небесной амброзией показалась она нам!

Наши капитаны, – Джонсон и Костер, осмотрев судно и выяснив его состояние, пришли к решению, что нам следует покинуть шлюпку и перейти на борт «Анны‑Марии»: суть в том, что шхуна была нагружена лесом, сосновыми досками и бревнами. Потонуть она не могла, даже если бы вода затопила все ее трюмы: лес держал ее на поверхности воды, как гнилую пробку. Наша же шлюпка, могла опрокинуться и затонуть каждый миг. Было чудом уже и то, что мы пространствовали на ней две недели, да еще в тех водах, где так часты бури.

По всем признакам, люди экипажа «Анны‑Марии», шедшей со своим грузом леса с острова Борнгольма в Капштадт, покинули судно в бурю, поддавшись панике, или ушли к континенту на лодках, не рассчитывая на возможность продержаться на борту, покуда течением и ветрами судно донесет до какого‑нибудь берега.

Такие случаи, говорят, бывают довольно часто.

А брошенное судно упрямо держалось на воде, не желая тонуть, и странствовало по океану, сделавшись игрушкой волн и ветров. Может быть, не один раз оно приближалось к земле, но потом ветер снова отгонял его на морской простор.

Овладев «Анной‑Марией», мы и отдохнули, и насытились, и, главное, утолили свою жажду, и приободрились; надежда на спасение все‑таки возросла.

Не буду описывать странствований на покинутой экипажем шхуне: я не моряк, морская жизнь меня очень мало интересует.

Скажу только то, что считаю строго необходимым, как непосредственно относящееся к самой сути моего повествования.

Из трех мачт шхуны к тому моменту, когда мы овладели ей, еще держались две, – грот и бизань. Но грот‑мачта находилась в таком положении, что могла упасть каждое мгновение, а закрепить ее мы оказывались бессильными. Поэтому мы попросту спилили ее. Бизань же удалось кое‑как укрепить и поставить на нее несколько клочков холста, долженствовавших изображать паруса. Опять‑таки кое‑как поправили мы и разбитый руль, вернее, заменили его подобием руля, сколоченным из досок.

Судно не исцелилось от своих смертельных ран, но, все же, немножко оправилось. Так бывает с больными, осужденными на гибель, но оттягивающими на много дней, иногда, на месяцы, свой роковой смертный час.

Выше я сказал, что, пересаживаясь с борта «Ласточки» в шлюпку, мы взяли с собой судовые инструменты, но имели несчастье потерять их. На борту «Анны‑Марии» никаких инструментов не оказалось: экипаж, покидая судно, забрал их с собой. Таким образом, о точном определении нашего местонахождения и речи быть не могло, но моряки, умеют, хотя и весьма приблизительно, определять, где находятся, по звездам. По этим наблюдениям Костера и Джонсона, мы были в нескольких сотнях миль от африканского берега. Шансов на встречу с каким‑нибудь судном было мало: воды эти относятся к разряду мало посещаемых. Но все же эти шансы имелись. Наконец, пользуясь течениями, а еще больше нашими импровизированными парусами, мы могли направлять судно к берегу. Пусть этот берег дик и пустынен, все же это земля. Пусть нам предстоит встретить на этом берегу лишь негров, все же это нам подобные, это люди.

И мы поплыли.

Небо и море, море и небо. И на морском просторе – «Анна‑Мария», полузатонувшее, расползающееся по всем швам судно. И на борту шхуны – десять человек, котенок с голубой ленточкой и десять тысяч свирепых крыс. И на борту этой готовой развалиться шхуны – он, бывший повелитель полмира, император Наполеон…

Второго июля 1821 года, после почти восьминедельного странствования по океанскому простору, мы, наконец, увидели землю, или, вернее сказать, – земля увидела нас и потянула к себе, разыгравшейся жестокой бурей «Анна‑Мария» была выброшена на плоский песчаный африканский берег.

Судьба хранила нас: кипящие волны не помешали нам спустить все ту же шлюпку и, словно играя, донесли до берега, где она и засела, врезавшись в песок килем. Нам пришлось выбираться из воды, как мы умели и могли, борясь с волнами и обломками «Анны‑Марии», – но мы выбрались. И не только выбрались сами, но ухитрились спасти и злополучного котенка.

И вот мы были на земле.

Где именно? В каких территориях? Кем заселенных?

Сами мы ответа на эти вопросы дать не могли, тем более, что крушение «Анны‑Марии» произошло темной, безлунной ночью.

Но приближалось утро, и оно должно было принести нам разрешение всех занимавших нас вопросов.

При крушении «Анны‑Марии» очень немного уцелело из нашего багажа. Но кое‑что уцелело, в том числе пара пистолетов, герметически закупоренный рог с порохом и так далее. При желании мы могли бы развести костер, чтобы обсушиться и согреться, но осторожность советовала нам до выяснения обстоятельств ничем не выдавать себя. Найдя на песчаном берегу пологий холм, поросший редкими кустарниками, мы разгребли песок, сбились все в кучу и пролежали до утра в яме, согревая друг друга близостью тел.

Пережитые волнения сказывались в сильнейшем утомлении. Не знаю, очнулись ли бы мы от овладевшей нами апатии, если бы подверглись нападению со стороны предполагаемых обитателей этой земли или диких зверей…

Едва было изготовлено наше странное убежище, – я повалился и моментально заснул, как убитый. Но сон мой был не долог: на рассвете я проснулся и уже не мог больше задремать. Тревожное настроение овладело мной. То самое настроение, которое было так знакомо мне, участнику множества боев. Знаешь, что с рассветом загремит барабан, запоют рожки, загрохочут пушки. Будут свистать пули, и визжать картечь, задрожит земля под копытами несущейся в атаку кавалерии… И когда снова спустится на землю ночь, – трупами будут усеяны поля, трупами будут завалены канавы и перелески.

Может быть, в числе этих трупов, будет лежать и твой…

Когда поднялось солнце, я бродил по пологому берегу, усеянному обломками досок с «Анны‑Марии», бочонками, обрывками снастей. Бродил и думал о том, какая странная у меня судьба, о том, что моя милая Минни так далека от меня. Бог весть, придется ли мне когда‑нибудь увидеть ее ясные глазки, услышать ее ласковый голос.

Туман клубился над морем и над землей, скрывая ее очарования. Лучи солнца, боролись с этим океаном тумана, и при свете этих лучей клубящиеся розовые волны его принимали самые фантастические формы. Казалось, рои призраков носятся над нашим лагерем.

Когда туман рассеялся, я огляделся вокруг и увидел в каком‑нибудь километре расстояния от места нашей высадки, на берегу низенький лесок, и промеж деревьев леска виднелись хижины, напоминавшие большие грибы. Над одной из них, вился сизоватый дымок. Там были люди.

VIII

Мистер Браун меняет один литературный прием на другой. Кафры кричат «Килору! Килору!», а Наполеон вспоминает о депутациях сдававшихся ему столиц

Написав добрую половину этих записок, я, Джон Томас Браун, бывший рядовой одиннадцатого линейного стрелкового полка армии его величества, совершенно случайно встретившись с известным мистером Самуилом Торнкрафтом, как известно, много лет служившим в качестве секретаря и помощника у знаменитого романиста, сэра Вальтера Скотта, имел смелость обратиться к уважаемому мистеру Торнкрафту с просьбой проглядеть мое писание и указать мои промахи.

Я был глубоко убежден, что мистер Торнкрафт отнесется резко отрицательно к самим моим мемуарам, как писанным чересчур неопытной рукой. Но к моему глубокому изумлению, приговор мистера Торнкрафта оказался совершенно иным.

Мои записки мистер Торнкрафт признал вполне интересными. Не преминув отметить некоторые недостатки стиля и даже системы изложения, мой строгий, но благосклонный критик заявил мне, что рассказ мой значительно выиграл бы, если бы я, по точному его выражению, «не связал бы себе рук, приняв образцом для себя форму рассказа от первого лица».

– Судите сами, дорогой мистер Браун! – сказал он. – Ведь при таких условиях вы поневоле все время сосредотачиваете внимание читателя на собственной персоне, на собственных переживаниях и впечатлениях. Но ведь в вашем интересном повествовании обрисовываются и другие фигуры. И еще какие…

Да, у вас есть оправдание: свой рассказ вы предназначаете не для печати, а для чтения вашего собственного сына и наследника. Согласен.

Но подумайте, удобно ли для вас самих, даже принимая во внимание вышесказанное обстоятельство, все время рисовать себя центральной фигурой, вокруг которой развиваются все события мирового значения?

Согласитесь сами, что в интересах самого повествования было бы лучше в качестве центральной фигуры поставить самого императора Наполеона!

Попробуйте изложить эту историю не в виде личных записок, а в связной и последовательной форме рассказа. О самом себе говорите не в первом лице, а в третьем. Тогда вы получите большую свободу в распоряжении богатейшим материалом, имеющимся в ваших руках. И вы увидите, насколько сразу ваше повествование выиграет в интересе, сделавшись более живым, и, я бы сказал, более литературным!.. Право, попробуйте, мистер Браун.

Совет мистера Торнкрафта произвел на меня известное впечатление, и я пришел к следующему решению: не перерабатывая того, что уже мной написано, остальную часть моего труда написать в рекомендованной мне мистером Торнкрафтом форме. Может быть, в самом деле, так будет лучше.

Утром третьего июля разыгралась сцена, которая постороннему наблюдателю могла бы показаться и непонятной и фантастичной.

Местные береговые обитатели, чистокровные негры, принадлежавшие к одному из кафрских племен, обнаружив пребывание белых, окружили их лагерь, явно выражая воинственные намерения. Негров этих было, считая женщин, свыше двух сотен человек. Вооружены они были луками, грубо выкованными ножами, топорами и ассегаями или метательными копьями. Побережные обитатели Южной Африки давно уже, – с тех дней, когда португальцы принялись отыскивать морской путь в Индию, – познакомились с белыми, и на свою беду познакомились с огнестрельным оружием белых. Поэтому они благоразумно держались вдали от спутников Наполеона, но издали метали в них стрелы и копья, к счастью, не достигавшие назначения.

Напрасно белые кричали, махали белыми платками, напрасно поднимали вверх зеленые ветви – символ мира и знак мирных намерений.

Раза два негры так близко подходили к белым, что это становилось уже опасным: стрелы свистали, ассегаи втыкались в землю в двух или трех шагах от наскоро сооруженных песчаных окопов, за которыми укрывались Наполеон и его спутники. Впрочем, тогда оказалось достаточным дать выстрел из пистолета, и кафры торопливо отбегали, явно боясь действия огнестрельного оружия.

И вдруг, словно по волшебству, все переменилось.

Какой‑то молодой кафр с пестро раскрашенной физиономией и сложной высокой прической, держа в руке пучок ассегаев, змеею подполз к лагерю белых, пользуясь тем, что все их внимание было устремлено на подступавшие со стороны берега толпы.

В двадцати шагах от окопов кафр остановился и, приподнявшись на коленях, схватился за ассегай, намереваясь бросить его в спину стоявшего посреди окопов сутуловатого человека в сером сюртуке, с треуголкой на голове.

Словно повинуясь какому‑то темному инстинкту, Наполеон обернулся, и его грозный, взор упал на фигуру кафра.

Занесенный для удара ассегай упал на землю, кафр уткнулся лицом в песок и завыл:

– Килору! Килору!

Потом вскочил и опрометью побежал кустами к своим товарищам, на ходу боязливо озираясь и выкрикивая то же самое загадочное слово:

– Килору! Ав‑ха, Килору, Килору! Ав‑ха Килору!

Смятенье воцарилось в рядах осаждавших окопы кафров.

Мужчины и женщины забегали, заметались, оглашая воздух нестройными криками. Что, собственно, они кричали, – разобрать белые не могли, кроме двух уже знакомых слов.

Кафр уткнулся лицом в песок и завыл: «Килору! Килору!»

– Ав‑ха, Килору! Ав‑ха, Килору, Килору!

Потом всех их как ветром снесло куда‑то. Добрый час в непосредственной близости окопов не показывался никто из аборигенов. И только около восьми часов утра, когда солнце порядочно припекало, из деревушки, прятавшейся среди деревьев леска, показалась процессия. Впереди рядами шли дети, разодетые в оригинальные плащи из широких листьев, напоминавших листья клена. На головах они несли узкогорлые кувшины, напоминавшие древнегреческие амфоры. За детьми, опять рядами, шли женщины.

За женщинами медленным и торжественным шагом двигались четверо удивительно безобразных стариков негров. Сделав пять‑шесть шагов, они останавливались, выкрикивали что‑то, звонко били себя кулаками в грудь, подпрыгивали на полметра в высоту, распластывались на земле, вскакивали, и снова шли торжественными, мерными шагами, чтобы через пять‑шесть шагов повторить ту же процедуру подскакивания и распластывания.

Наблюдавший за этой процессией в бинокль император Наполеон задумчиво вымолвил:

– Это напоминает мне делегации тех городов, куда приходили мои солдаты. Не думают ли эти черные господа поднести мне ключи своей цитадели.

– Это они религиозную процессию устроили, – объявил Бен Торнбридж, один из двух спасшихся матросов с «Ласточки».

– А ты почем знаешь? – накинулся на него Джонсон. – Врешь ты!

– Я вовсе не вру! – запротестовал обиженно моряк. – Побей меня Бог, если я солгал! А на счет того, откуда я это знаю, так вы спросите Дана. Мы с ним вместе у буров в Капштадте тогда три года прожили, когда дезертировали с «Вулкана». Ну, и побывали с бурами внутри страны, помогали охотиться на слонов. И попали было в плен к таким же самым черным джентльменам, и нагляделись на их фокусы.

– Может быть, вы с Даном и язык их понимаете? – недоверчиво осведомился Джонсон.

– А то нет? – обиделся матрос. – Вот только, что значит это самое «Килору» – понять не могу. А «Ав‑ха» – отлично понимаю.

– Ну? Что значит «Ав‑ха»?

– Это идол! Божок такой. Боятся они его, страсть как! Потому что он с облаков на землю огненные стрелы бросает, когда рассердится на черных джентльменов, он же болезни насылать может, людей сумасшедшими делает, у коров молоко отнимает, дети от его взгляда судорогами заболевают…

– Так. Хорошо. А… а при чем же мы тут?

– Наверное кого‑нибудь из нас за этого самого «Ав‑ха» приняли.

– Что за чушь… – возмутился Джонсон. – Перестань! Как тебе не совестно, Бен!

– Пусть у меня язык отнимется, – забожился обиженный матрос.

Наполеон повелительным жестом прекратил спор.

– Посмотрим, – сказал он, – что из всего этого выйдет. В мирном характере депутации сомневаться нельзя, негры идут безоружными. Не думаю, чтобы сейчас нам грозила какая‑либо опасность, но на всякий случай держите оружие наготове.

Сказав это, он смело перескочил песчаную стенку окопа и остановился в нескольких шагах впереди его, спиной к остальным. Он стоял в своей привычной, любимой позе – широко расставив ноги, сложив руки на груди и вытянув шею вперед.

Снова он ставил на карту свою жизнь…

И снова ставка была выиграна.

Не доходя десяти шагов до стоявшего неподвижно Наполеона, вся депутация кафров опустилась на колени, и потом так и поползла, возглашая хором:

– Килору! Ав‑ха, Килору, Килору!

Для спутников Наполеона, наблюдавших эту сцену, не оставалось ни малейшего сомнения в том, что кафры воздавали Бонапарту божеские почести и подносили ему дары свои в виде кувшинов, наполненных питиями, и глиняных мисок, содержавших яства.

– Ав‑ха, Ав‑ха! Килору! Ав‑ха! – пел хор.

А четыре старика колотили себя в грудь с таким усердием, что стоял гул, точно от барабанов.

Внезапно вся депутация вскочила на ноги и понеслась вокруг Наполеона в бешеной пляске. Только старики не принимали участия в ней; они лежали перед Наполеоном, распластавшись, и что‑то выли.

– В чем дело? – спросил Джонсон у матросов.

– Просят прощения за то, что осмелились на нас нападать, – пояснил Торнбридж. – Известно, черные идиоты… Говорят: мы думали, что ты простой смертный, и не подозревали, что ты Ав‑ха, что ты Килору.

– А эти кувшины и блюда что означают?

– А это подарки. Вон старики воют, – лучшее от плодов земли нашей богу Килору. Лучшее от стад наших богу Килору. И драгоценнейшее из имущества нашему великому богу, богу богов, Ав‑ха Килору.

Джонсон схватился за голову:

– Ничего не понимаю! – сказал он. – Выходит так, что и у негров существует культ в честь мосье Бонапарта!

IX