По словам французского композитора Альбера Русселя, музыкант «один на свете со своим более или менее непостижимым языком». Это поразительный образ – во‐первых, потому что он подразумевает, что музыка действительно сродни лингвистике, а во‐вторых, потому, что он предполагает, что никто не в состоянии ее понять. Руссель изображает композитора или исполнителя как чужака в чужой стране, отчаянно пытающегося общаться, но встречающего только пустые взгляды.

К счастью, музыка, кажется, не настолько непостижима, как считал Руссель, в чем мы убедились на нескольких примерах. Но является ли музыка языком?[87]

Связь музыки и речи возникла в незапамятные времена. Во второй главе мы обсуждали, что некоторые исследователи считают в эволюционном смысле эти два психоакустических феномена плодами одного дерева: человеческая коммуникация началась с появления «музоречи». Если музыка сегодня все еще подобна речи, то в ней должны различаться синтаксис и грамматика. Леонард Бернстайн придерживался этого мнения: в своей книге «Вопрос, оставшийся без ответа» («The Unanswered Question») он изложил несколько лингвистических характеристик музыки.

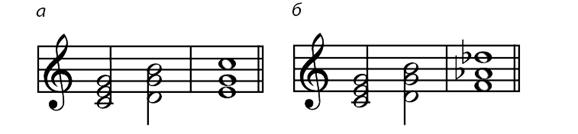

Рис. 12.11 Простая гармоническая последовательность оканчивается автентической каденцией и кажется верной с точки зрения синтаксиса (а), а последовательность, оканчивающаяся неожиданным аккордом, по ощущениям нарушает нормальный синтаксис западной тональной музыки (б).

Сейчас мы не говорим о возможном семантическом значении музыки – то есть может ли она «сказать» что‑то; эту полемику мы оставим до следующей главы, тем более что сравнение с речью от нее не зависит. Параллели возникают потому, что музыка и речь очень похожи на структурном уровне.

Чтобы понять такую точку зрения, давайте разберем каденциальную структуру I–V‑I: представьте, что за аккордом до следует соль, а потом снова до (Рис. 12.1а). Что «означает» аккорд до? Ровным счетом ничего! Но что предполагает эта последовательность, если учесть, что вы выросли в традиции западной музыки (то есть всю жизнь слушали радио и авторские поп‑песни и любите «прекрасные мелодии»). Я предполагаю, что она говорит следующее: «Послушай короткую сказку: начало, середина и конец». О чем же эта сказка? Ни о чем (или, как считают некоторые формалисты, это чисто музыкальная сказка). Но у нее есть четко выраженная траектория.

Я пытаюсь сказать, что музыкальные последовательности обладают синтаксисом: набором организационных правил, которые управляют отношениями всех ее частей. Что если за аккордами до и соль следовал аккорд ре‑бемоль (Рис. 12.1б)? Какой бы в этом случае была сказка? Не знаю, какой именно, но явно странноватой. У нее нет полноценного завершения. В ней нет особого смысла. Другими словами, она нарушает синтаксис.

Теперь взгляните на эти два предложения:

Я пошел по магазинам.

Я пошел по из привлекательного.

Какое предложение вы соотнесете с первой последовательностью аккордов, а какое со второй? Ответ очевиден, не правда ли? Одно соблюдает правила синтаксиса, мы можем разобрать его (то есть выяснить синтаксическую структуру или «способ соотнесения частей друг с другом») без особых усилий, а второе лишает нас синтаксического удовлетворения.

Я знаю, что это может показаться тривиальной аналогией, поэтому позвольте мне сказать, что это не мой пример: я взял ее из работы одного из самых влиятельных теоретиков музыки двадцатого века, Генриха Шенкера. Он предположил, что музыкальные фразы можно постепенно упрощать до тех пор, пока мы не придем к их «глубинной структуре», базовой музыкальной идее под названием «Урзац», которая бывает всего нескольких типов.

Рис. 12.2 Разные привкусы последовательности I–V‑I. Все кажутся синтаксически «верными».

Прогрессия I–V‑I при этом обладает особой важностью. Доминантовый аккорд (соль) начинает соперничать с тоникой, так как в нем содержатся ноты (ре и си), которых нет в тоническом трезвучии. Затем вновь возникающая тоника разрешает вопрос: сказка рассказана, мы вернулись к тому, с чего начали. Мы уходим от стабильности через беспокойство вновь к стабильности – такую нарративную дугу можно наблюдать во множестве разных сказок. При этом нестабильность находится под контролем: новые ноты остаются в пределах диатонической гаммы заявленной тональности, поэтому они не являются полностью чужеродными или произвольными.

Как бы вы ни относились к идее Шенкера об Урзаце (позже мы подробнее разберем эту тему), наиболее универсальные и уместные свойства его теории имеют два аспекта:

– Музыка развивается по правилам.

– Эти правила являются иерархическими: они управляют соединенными структурами главного и придаточных «предложений».

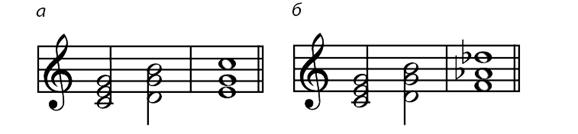

Обе эти характеристики применимы к речи. В каком‑то смысле «я пошел по магазинам» и «я пошел в кино» являются одинаковыми предложениями: у них идентичный синтаксис, они ссылаются на одинаковые по своей сути события. Таким же образом мы можем сыграть последовательность I–V‑I разными способами (Рис. 12.2) – у них будут разные привкусы, но есть все основания полагать, что они «означают» одни и те же вещи. Мы можем составить сложное предложение:

Я пошел по магазинам, и я купил там радио.

Эта структура из двух предложений повсеместно присутствует в простых мелодиях, например, в знаменитом Минуете соль мажор Баха (Рис. 12.3). Первое предложение заканчивается некоторой паузой, после которой второе предложение характеризует, обосновывает или «объясняет» первое.

И снова пример может на первый взгляд показаться довольно тривиальным и поверхностным. Но на самом деле он глубже, чем можно подумать. Музыку, как и речь, нельзя скомпилировать из частей, по крайней мере результат будет странным или «неправильным». Представьте возможность поменять местами части мелодии Баха, состоящей из двух фраз: звучит не то чтобы ужасно, просто странно. Таким же образом перестановка главного и придаточного предложения в примере выше не окончится полной чепухой, но создаст ощущение, что предложение составлено неправильно, без соотнесения с синтаксисом.

В этой главе я выясню, что такое музыкальные синтаксические правила, откуда они берутся и почему они помогают нам обрабатывать музыку; а среди вопросов выделю следующие: применяем ли мы тот же ментальный механизм к музыкальному и лингвистическому синтаксису? Если да, то поддерживает ли этот факт идею эволюционной связи между ними?

Композиция на разных языках

В некотором смысле связь между музыкой и речью установить очень просто: большая часть мировой музыки пребывает в форме песни, поэтому она управляется или по крайней мере находится под влиянием метра и ритма слов. В Древней Греции поэзия была неотделима от музыки: «лирика» – это чтение стихов под звуки лиры.

Но и не вокальная музыка имеет сходные с речью паттерны, причем не только ритмические: контуры основного тона в речи, называемые просодией, долгое время находили отражение в музыке. Чешский композитор Леош Яначек любил отмечать тональные восходящие и нисходящие контуры слышимых им фраз, как будто видя в них короткие мелодии. Он был убежден, что в просодии находится ключ к эмоциональному содержанию музыки. Он говорил:

Рис. 12.3 Первые четыре такта Минуэта соль мажор Баха как будто состоят из двух связанных друг с другом фраз. Вторая фраза естественным образом продолжает первую.

«Когда кто‑нибудь заговаривает со мной, я могу не понять слов, но я могу уловить восходящие и нисходящие ноты. Я сразу понимаю, что за человек передо мной: я понимаю, как он или она себя чувствует, лжет ли он, расстроен ли. Звуки, интонация человеческой речи, да и любого другого живого существа, по моему мнению, заключают в себе истину».

Бела Барток также подозревал, что речевые шаблоны могут предложить модель музыкальной эмоциональной экспресии. И Яначек, и Барток были увлеченными коллекционерами народных напевов, которые рассматривали в качестве вместилищ истинного «музыкального голоса» народа. Русский композитор Михаил Глинка говорил: «Нации создают музыку, композиторы только аранжируют ее». Но может ли музыка нации действительно вмещать в себя ее язык?

Ультрапатриоты финальных выступлений Променадных концертов в лондонском Альберт‑холле заверят вас, что в музыке Элгара есть что‑то объективно «британское». Его «Торжественные и церемониальные марши» из «Энигма‑вариаций» входят в обязательную программу вечера. Меломаны вполне могут найти те же качества в музыке Вон Уильямса, Холста и Бакса. А может, таким же образом можно углядеть что‑то истинно французское в музыке Дебюсси, Равеля и Форе? Вы можете подумать, что это не более чем приобретенные ассоциации, но нейробиолог Анирудх Патель и его команда обнаружили более глубинную природу этого явления, найдя доказательства того, что языковые шаблоны ритма и мелодии сформировали музыку английских и французских композиторов конца девятнадцатого и начала двадцатого веков.[88]

Патель и его коллега Джозеф Даниэль исследовали тщательную выборку из трехсот восемнадцати музыкальных тем, созданных шестнадцатью английскими и французскими композиторами. В исследование не входили народные мотивы, хоралы, серенады и другие музыкальные формы, которые могли быть связаны с песнями (а значит, быть, возможно, подверженными влиянию). Они искали сходство с просодическим ритмом и мелодией в соответствующих языках.

Существуют некоторые довольно четкие различия в ритмах английского и французского языков. Например, английские слова, как правило, имеют ударение на первом слоге или на одном из первых слогов, в то время как во французском языке ударение помещают в конце – я мог бы предложить в качестве прекрасного доказательства английское имя «ФИлипп» и французское «ФилиппЕ». Некоторые лингвисты утверждают, что английский и французский языки на самом деле принадлежат к разным категориям, которые называются соответственно ударно‑синхронизированными и слого‑синхронизированными языками. В английском языке хронометраж ударений достаточно равномерен (можно рассмотреть в качестве примера детскую считалочку «Jack and Jill»), а во французском отсчет времени ведется от начала слога вне зависимости от ударения, и ударения распределены равномерно. Немецкий и голландский тоже ударно‑синхронизированные языки, а итальянский и испанский являются слого‑синхронизированными.

Примером этого принципа является то, что в английском предложении смежные гласные имеют тенденцию к различной продолжительности – скажем, долгая, а затем краткая гласная, – тогда как во французском языке продолжительность гласных не отличается. Возможно по этой причине у французских песен более равномерный ритм («Frère Jacques»), а у английских более скачущий («In an English Country Garden»). Эти различия можно уточнить с помощью меры, которую называют ужасным определением «нормализованный парный индекс изменчивости» (nPVI) и которая измеряет разницу в продолжительности между последовательными гласными в произносимой фразе. Среднее значение nPVI британского английского значительно выше, чем у французского языка.

Патель и Даниэль приложили эту же меру к длительности нот в инструментальной музыке. Они обнаружили, что каждый композитор придерживается определенного диапазона nPVI, и на первый взгляд эти цифры не имеют никакой связи с националистическим предубеждением: например, диапазоны значений Дебюсси и Форе помещаются внутрь диапазона одного Арнольда Бакса. Но если всех композиторов из каждой страны привести к среднему значению, между ними появляется четкая разница: как и в случае с речью, в английской музыке nPVI выше, чем во французской.

Существуют и другие доводы в пользу того, что речь обусловила ритмическую музыкальную структуру. Например, детские песенки в размере 6/8 в английском языке встречаются очень часто («Boys and Girls Come Out to Play», «Hickory Dickory Dock»), но их почти нет в японском, потому что этот ритм не подходит для японской речи.

Кажется вполне вероятным, что обработка ритма в музыке и речи происходит с помощью одних и тех же ментальных ресурсов. Некоторые дисфункции речи имеют генетическое происхождение; их вызывает мутация генов FOXP2, которая связана с развитием мозга. Эти отклонения также затрагивают восприятие и воспроизведение музыкального ритма, но при этом восприятие высоты тона остается в норме. И существует несколько формальных аналогий между шаблонами ударений, используемых в речи, и шаблонами музыки, хотя последние гораздо более равномерны. В поэзии и особенно в считалочках мы часто произносим слова с чувством подразумеваемого метрического импульса, даже делаем музыкальные «паузы». Когда вы декламируете лимерик, то обычно ставите легкое «ударение» в конце первых двух строк (но не третьей и четвертой), чтобы сохранить ритмичность:

To listen is good, in a way, [пауза]

But it’s better to join in the fray. [пауза]

Musicians agree

They hear what they see;

The audience hears what they play. [пауза][89]

А что насчет мелодических параллелей? Между просодией и музыкой находятся явные точки соприкосновения: например, оба явления тяготеют к дугообразному контуру, двигаются вверх в начале фразы, а затем вниз в конце (в английском языке вопросительная интонация является восходящей, предполагая дальнейшее «продолжение» фразы. Это отсутствие завершения, возможно, британцы старше тридцати пяти находят раздражающим в постоянно восходящей интонации речи современной молодежи). А тональные языки, такие как китайский и некоторые западноафриканские, используют контур основного тона, чтобы передать семантическое значение (нечасто вспоминают о том, что половина из примерно пяти тысяч живых языков – тональные). Музыкальное образование позволяет легче осваивать тональные языки: как мы говорили ранее, у китайцев с больше долей вероятности бывает абсолютный слух. Таким образом, можно обнаружить некоторое взаимодействие между просодией речи и высотой тона в музыке. Патель и его коллеги Джон Айверсен и Джейсон Розенберг решили выяснить, может ли это взаимодействие проявляться в национальных различиях звуковысотных характеристик музыки и речи. Например, в английской речи больше звуковысотных вариаций, чем во французской: просодия последней является более монотонной. Совпадает ли это качество с соотвествующей данной нации музыкой? Подозрения на этот счет появились уже давно – Дональд Джей Грут в своей «Истории западной музыки 1960 года выдвигает предположение, что мелодические линии Элгара подражают интонационным шаблонам британской речи, а оперная музыка Вагнера в 1935 году была охарактеризована как «интенсивная версия звуков немецкой речи».

Но доказать эту идею нелегко. Во‑первых, речь не разделяет пошаговое деление высоты тона западной классической музыки: голос плавно скользит от одной ноты к другой, а равномерно задержанные ноты невозможно вписать ни в одну гамму, поэтому не вполне понятно, как можно сравнивать музыкальный и просодический тон. Патель и его коллеги вдохновлялись работой лингвиста Пита Мертенса, который предположил, что, хотя высота голоса постоянно меняется внутри предложения, слушатели часто воспринимают дискретную высоту для каждого слога, в значительной степени определяемую высотой гласного слога. Таким образом, устное предложение может быть сведено к серии шагов между «гласными», по одному шагу для каждого слога.

Исследователи обнаружили, что изменения высоты тона от одной гласной к следующей имеют тенденцию быть более равномерными во французской речи, чем в английской, то есть даже при условии одинаковой величины среднего скачка высоты тона на гласной в английской речи эти скачки более вариативны; ученые нашли такое же различие мелодических интервалов в выборке французской и английской музыки. Таким образом, как с точки зрения ритма, так и со стороны мелодики, музыка каждой нации отражает просодию ее разговорного языка.

Пока нет информации, относится ли то же самое к другим национальностям. Патель и Даниэль обнаружили, что немецкий язык является «ударно‑синхронизированным» языком с относительно высоким значением nPVI, но ритмы немецкой и австрийской музыки имели относительно низкий nPVI в эпохи барокко и классицизма. Исследователи предполагают, что это связано с тем, что на музыку этих стран сильно повлияла музыка Италии – страны со слого‑синхронизированным языком с низким nPVI – в тот период времени. Значение nPVI немецких и австрийских музыкальных ритмов неуклонно возрастало с семнадцатого века – по мере того как эти страны буквально обретали собственный музыкальный голос.

По иронии судьбы результаты работы Пателя перечеркивают подозрения Яначека о просодической основе народной музыки. Яначек полагал, что «речеподобная» музыка должна быть универсальна – он не учитывал явный отпечаток, накладываемый другими языками. «Если бы я услышал чешскую или английскую, французскую или другую народную песню и не знал, что это чешская, английская или французская песня, – заявил он, – я не мог бы сказать, какому народу какая песня принадлежит. У народных песен единый дух, потому что в ней отражается чистый человек с божественной культурой, а не с той культурой, которую ему привили. Поэтому я думаю, поскольку наша художественная музыка может вырасти из этого народного источника, все мы будем принимать друг друга в объятия через произведения художественной музыки». Звучит очень вдохновляюще, но на деле выясняется, что музыка наций обладает выраженным национальным колоритом.

Музыкальность произнесенного слова, конечно, прославляется практически во всей вокальной музыке, но редко музыкальный потенциал просодии проявляется настолько явно, как в «Разных поездах» («Different Trains») Стивена Райха, для которых композитор собрал основной мелодический материал из фрагментов интервью о развитии железнодорожной системы США. Эффект удивителен своим эмоциональным богатством, и примечательно, что «Разные поезда» считается одной из самых «гуманистических» композиций Райха.