Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Топ:

Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики: Внешние коммуникации - обмен информацией между организацией и её внешней средой...

Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному...

Особенности труда и отдыха в условиях низких температур: К работам при низких температурах на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие...

Интересное:

Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...

Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...

Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...

Дисциплины:

|

из

5.00

|

Заказать работу |

|

|

|

|

Отказ Стравинского от всякого смысла вне формальной музыкальной структуры – формалистская позиция, которую мы видели ранее, та, которую отстаивал Эдуард Ганслик, – может показаться обескураживающей, потому что она предполагает, что нужно узнать нечто о музыкальной форме, прежде чем она сможет что‑то значить конкретно для вас. В худшем случае это отношение приводит к бесплодной «музыкальной признательности», которая исключает любые эмоции помимо высокого чувства формальной красоты. Музыка не говорит о чувственном удовольствии, она будто обличает и стыдит вас за эти чувства.

Тем не менее, холодная перспектива Ганслика была понятным ответом на снисходительный избыток, порожденный романтизмом. Наряду с осуждением недифференцированных сантиментов, в которых по его мнению погрязли слушатели, Ганслик возражал против того, как классическая музыка стала поводом для рассказа фантастических историй. Со времен Бетховена стало привычным думать о музыке с точки зрения повествования. Как правило, история включала в себя уход из стартовой точки с последующим возможным возвращением в трансформированном и просвещенном состоянии. Даже в течение жизни Бетховена его музыка была окружена комментариями и интерпретациями: аудитория желала знать, что он пытается сказать ей. Одной музыки уже не хватало – она требовала слов, а слова неизбежно приписывали создателю музыки: считалось, что музыка Бетховена связана с опытом Бетховена. От простой выразительности мы пришли к самовыразительности. Подобные вещи были бы невообразимыми и бессмысленными в применении к Баху или даже к Моцарту, но представление о «послании» музыки, о том, что она пытается выразить не только музыкальные мысли, распространено и по сей день.

|

|

Пытаясь оценить эту идею, мы должны прояснить одну вещь: она не определяется просто заявленными намерениями композитора или музыканта. Те могут назвать значение своей музыки определенными словами, но это не гарантирует, что именно это значение они сообщают с помощью музыки. Цель западной музыки заключалась в изображении неличностных эмоциональных состояний, и Моцарт с Гайдном пользовались музыкой именно таким образом. Так как Бетховен и Шуман жили в эпоху, когда музыка считалась выражением личностный мыслей, то вполне понятно, что они с помощью своего творчества выражали именно это. Вопрос заключается в том, понимал ли их слушатель, – или даже была ли коммуникация достаточно прозрачной, чтобы позволить допустимое чтение содержания. Мы убедились, что в некоторых случаях мог возникнуть консенсус об общем эмоциональном настроении композиции, – но это явление нельзя считать сопоставимым со «значением».

Проблема в том, что если вы считаете, что композитор может высказаться более определенно, вы можете найти у него любое сообщение, какое только пожелаете. И, честно говоря, эти толкования часто повторяются и оказываются весьма банальными, словно сюжеты клишированных романов: Вторая симфония Шумана читается как история страданий, ведущих к исцелению и искуплению, Десятая симфония Шостаковича – это «переход от тьмы к свету или борьба до победы». Что ж, такой же сюжет у «Звездных войн» и «Золушки». Предполагается ли, что это «значение» каким‑то образом усиливает художественную ценность Десятой симфонии Шостаковича? Как только толкования становится более сложными, мы погружаемся в болото непролазной субъективности: «надежда» в Десятой симфонии Шостаковича, как говорит один из переводчиков, на самом деле – «ложная надежда», каким‑то образом выраженная в музыкальных аналогиях надежды с «когнитивным содержанием» (как будто мы понимаем, что это такое). Даже если бы у нас были доказательства, что Шостакович действительно хотел передать это сообщение, можем ли мы верить, что он обладал такой властью над когнитивной эмоциональной динамикой музыки (эта концепция едва ли понятна даже сейчас), что мог воспроизвести эффект «ложной надежды» в своем произведении?

|

|

Семена чрезмерно причудливого повествовательного прочтения музыки были посеяны в девятнадцатом веке, когда Рихард Вагнер интерпретировал отрывок из «Героической симфонии» Бетховена такими словами: «Милый, радостный человек, который идет здоровым и бодрым шагом по полям Природы, с радостным смехом оглядывает простор и весело гремит охотничьим рогом с горних высот». Музыковед Лоуренс Крамер признает, что такого рода вещи сейчас можно осмеять, но он и сам предлагает интерпретацию композиции Шумана для фортепиано «Карнавал», которая включает в себя следующие определения: «Мужественный лирический герой Шумана образовывает единое целое под женским знаком. Более того, он объединяется под женоненавистническим знаком или как минимум сатирическим: кокетство, которое подразумевает суетность, сексуальное возбуждение, тривиальность».[99]

Поверьте, есть описания и похуже. В девятой симфонии Бетховена, как некоторые думают, есть момент, отражающий убийственные фантазии насильника, а его музыка в целом (имеется ввиду не сам Бетховен, а только его музыка) овеяна духом женоненавистничества. Вы можете себе представить человека, который пишет женоненавистническую музыку? Тем временем в Сонате для фортепиано № 21, D960 Шуберта находят трель левой рукой, которая указывает на его статус «аутсайдера» за гомосексуализм. Я вспоминаю слова Шёнберга: «Однажды внуки наших психологов расшифруют язык музыки… Горе тогда Бетховену, Брамсу и Шуману – этим людям, которые пользовались человеческим правом свободы слова для сокрытия своих истинных мыслей, – если они попадут в их руки!». Шёнберг беспокоился, что метод «расшифровки» действительно будет найден, но, пожалуй, ему больше стоило переживать о появлении необоснованных и абсурдных фантазий.[100]

Да, над этими интерпретациями можно посмеяться. Но гораздо полезнее будет спросить, что побуждает людей делать подобные интерпретации и почему они им верят. Питер Киви отмечает, что музыка ближе к литературе, чем к изобразительному искусству, по крайней мере потому, что оба искусства расцветают с течением времени, – и это отражает повествовательный характер литературы в музыке. Более того, Киви подозревает, что формалистическая позиция, в которой значение может быть чисто музыкальным, многим кажется холодной и бесчеловечной. Может показаться, что музыка лишена того гуманистического значения, которое мы ценим в литературе и поэзии; эту бесплодную концепцию тяжело принять. Поэтому люди ищут утешения в том, что музыка «рассказывает свою историю», или, что более важно, выражает философскую позицию.

|

|

Но эти обнадеживающие понятия убедительно отринуты Киви. Если Бетховен хотел сделать философское утверждение, с какой стати он выбрал музыку, которой не хватает способности точно передавать абстрактные идеи в прозрачной (или даже непрозрачной) форме?

И даже если можно придумать какой‑то заумный способ «сказать» в музыке, что, например, нужно быть упрямым перед лицом невзгод, в любом случае это не «философская позиция», а банальность. Философия – это не цитата, а подробное изложение мысли. Музыка не более приспособлена для этого, чем футбол.

То же самое относится и к «музыкальным рассказам». Если «истории» можно рассказывать только с помощью музыки (в чем я искренне сомневаюсь), они не могут содержать настоящие сюжеты, в лучшем случае в них присутсвуют сюжетные архетипы: нет персонажей, нет диалога, нет событий. Лучшее, что можно надеяться найти (и при очень оптимистичном настрое), это, скажем, ощущение «долгого пути домой» без обилия украшений, которые мы находим, когда читаем «Одиссею» или «Волшебника страны Оз». Проблема также связана с распространенным среди некоторых философов музыки мнением, что слушатель создает повествование, представляя себе абстрактную личность, которая испытывает напряжение, осуществляет действия, переживает эмоции и ощущения, каким‑то образом воплощенные в музыке. Привлекательность этой идеи заключается в том, что она заставляет нас требовать от музыки связного, последовательного развития эмоций, какое мы могли бы разумно ожидать от реального человека: музыка, которая колеблется между настроениями без видимой связи между ними, кажется неправдоподобной и неудовлетворительный, как если бы мы столкнулись с таким же непростым эмоциональным путешествием в литературе. Тем не менее проблема замыкается на невозможности изобразить нюансы повествования таким образом, чтобы можно было тронуть души большинства слушателей одинаково; лучшее, на что можно надеяться, это довольно расплывчатая и однообразная серия «счастливых», «печальных», «напряженных» или «спокойных» событий.

|

|

Музыковед Сьюзен МакКлари делает детальный набросок Четвертой симфонии Чайковского в собственной трактовке. Произведение, по‑видимому, повествует о гомосексуальном мужчине, который страдает под гнетом требований своего отца и попадает капкан отношений с женщиной. И угадайте, что: Чайковский, возможно, действительно был в какой‑то степени подавлен такими отношениями, когда писал свою симфонию. Он посвятил ее своей покровительнице, богатой вдове Надежде фон Мекк, и работал над произведением в течение короткого и несчастливого брака. Широко распространено мнение, что Чайковский был латентным гомосексуалистом, к тому же отец хотел видеть его государственным служащим, а не музыкантом. Но разбирать по винтикам композицию в поисках музыкальных коррелятов жизненных обстоятельств композитора бессмысленно. Конечно, их можно найти, если поставить перед собой такую цель, но точно так же можно найти описание всей мировой истории у Нострадамуса. Можно ли предположить, что МакКлари дала бы такую трактовку, если бы ничего не знала о личной жизни Чайковского? Или что кому‑то пришло бы в голову так рассматривать его произведение без соответствующей биографической справки? Что именно в гармонической структуре выражает латентный гомосексуализм или даже латентный католицизм и несбывшиеся амбиции?

Крамер признает, что такого рода интерпретации совершенно недоказуемы, но он утверждает, что сам факт возможности их оспорить «только усиливает присутствие значения как сложности или проблемы на этом уровне высказывания». Можно также прийти к выводу, что поиск смысла на этом уровне высказывания является полностью бесполезным.

Кто‑то возразит, что композиторы действительно преднамеренно вкладывают некоторое значение в свои произведения и сами открыто об этом говорят.[101]

Например, частные записи Шостаковича говорят о его намерении составить из некоторых сочинений завуалированную атаку на сталинское государство, которое так жестоко преследовало его. Без сомнения, подобные вещи полезно знать: если в нотах существуют особые указания о том, что такая‑то мелодия, повтор или каденция указывают на определенные выразительные намерения композитора, то мы склонны прослушивать этот фрагмент с повышенным вниманием. И это прекрасно. Но если полагать, что эта информация является «ключом» к музыке, то это означает риск не понять музыку вовсе. Означает ли это, что, если нам не хватает инсайдерской информации, мы получаем ложное или ошибочное удовлетворение от музыки? Сторонники повествовательного взгляда на музыкальный посыл часто тратят много сил на доказательство того, что их интерпретация могла быть действительно задумана композитором. Они забывают, что музыка – не набор обозначений на бумаге, а нечто кристаллизующиеся в уме слушателя. Мы уже знаем, что, даже если композитор вписал формальную структуру в музыку, это не означает, что она в каком‑то смысле «присутствует» в музыкальном опыте. То же самое относится и к смыслу или значению: Шостакович, возможно, намеревался выразить перечисленные выше идеи, но мы не знали об этом, пока не прочли его заметки. А в самой музыке идеи расслышать было невозможно.

|

|

Порой утверждают, что композиторы предлагают тон своего сообщения через выбор тональности. «Героическая» в ми‑бемоль мажор по мнению некоторых звучит «героически», тональность до минор «трагический», ре мажор «блистательный», ре‑бемоль мажор «роскошный», ля‑бемоль минор «насыщенно‑горестный», фа мажор «пасторальный», до мажор наполняет ощущением «ясного дня» и так далее. Трудно сказать, где проходит граница: Бетховен решил написать свою Шестую «Пасторальную» симфонию в тональности фа, потому что это была подходящая тональность, или этот выбор был продиктован чем‑то иным? Независимо от того, какое значение или настроение мы придаем тональностям, музыканты чувствуют, что у тональностей есть отличительные черты, – некоторые, по словам Гезы Ревеса, «даже заходят так далеко, что называют каждую транспозицию нарушением ранга музыкального чувства и неоправданным вмешательством в намерения композитора».

Сам Бетховен говорил об «абсолютном характере ладов» (имея в виду тональности). Но это могло быть потому, что он, как и многие музыканты, обладал абсолютным слухом, а поэтому мог по‑настоящему различать каждую тональность. Тем не менее даже в равномерной темперации все они должны звучать одинаково, за исключением изменения высоты тона, поэтому на первый взгляд неясно, как на самом деле можно найти свой «характер» для каждой из них. И все же эти «характеры», по‑видимому, впервые обсуждались в восемнадцатом веке, когда неравномерная «хорошая» темперация была нормой. Эти неравномерные темпераменты действительно создают различия между клавишами, потому что шаги высоты тона между полутонами и целыми тонами в разных гаммах различаются. Например, в 1796 году Франческо Галеацци писал, что си‑бемоль мажор «нежная, мягкая, сладкая, женственная», а ми мажор «очень пронзительная, резкая, молодая, узкая и несколько грубая». И даже пианисты, играющие на равномерно темперированном строе, скажут, что у клавиш есть разные качества, которые, кажется, выходят за рамки различных шаблонов аппликатуры, необходимых для игры; я бы поставил их в своего рода плавный и жесткий звукоряд, становящийся заметным, когда человек переключается с «плавного» ля‑бемоль мажора на «жесткий» ля мажор. Я понятия не имею, откуда берутся эти качества, возможно, это просто приобретенные ассоциации, обусловленные привычками композиторов. Существуют и другие различия, которые могут возникнуть даже при равномерном темпераменте: например, открытые струны на струнных инструментах звучат иначе, чем зажатые пальцами. Механика игры на других инструментах также диктует выборы тональностей и, возможно, в результате связанные с ними качества. Джазовая музыка наполнена минорными тональностями для удобства медных духовых инструментов. Рок‑музыка впала в тяжелую зависимость от ми и ля – это главные тональности при открытых струнах на гитаре. Народная музыка облюбовала для себя соль и ре мажор, а также ми минор – самые удобные тональности для скрипки.

Вы хорошо расслышали?

Повествования, будь они от композиторов или критиков, просто не являются существенной или даже важной частью музыки, – по крайней мере западной инструментальной музыки. Люди слушают ее все время в полном «незнании» этих предполагаемых скрытых значений – и я не имею в виду как любительскую аудиторию, так и искренних поклонников музыки, опытных музыкантов, композиторов и дирижеров с высокой музыкальной чувствительностью, – и при этом их знание и вовлеченность в музыку никак не умаляются. Питер Киви просит нас представить литературный эквивалент этого феномена: человек, который утверждает, что любит немецкую поэзию, но не может читать или понимать слова по‑немецки. Он просто слушает стихи в записях, потому что ему нравится звучание немецкого языка. Не имея каких‑либо знаний о реальном содержании и значении стихов, может ли он каким‑либо значимым образом воспринимать немецкую поэзию? Я думаю, мы должны сказать, что он не может. И все же, если повествовательные, философские или политические «значения» действительно важны для того, что означает «музыка», разве слушатели, которые ничего о них не знают, не могут по‑настоящему воспринять музыку? Стоит ли думать, что они действительно ее не понимают? (А если бы они узнали правильные интерпретации, действительно ли их оценка музыки значительно повысится?) Как выразился Киви (хотя и не совсем в этих терминах), эти интерпретации имеют тенденцию быть настолько отрывочными, такими тривиальными, настолько банальными, что значение «музыка плюс интерпретация», кажется, ничем не отличается от значения «только музыка». В этом случае, даже если в каком‑то косвенном смысле интерпретации можно считать «правильными», кому какая разница?

Существует также вопрос, можно ли услышать музыку «неправильным» образом. В релятивистской позиции есть одна достойная мысль, которая заключается в утверждении, что все в равной степени слышат и интерпретируют музыку. Во‑первых, чем больше у вас музыкальных знаний, тем больше вы можете расслышать в музыке. И, вероятно, требуется как музыкальное, так и контекстуальное понимание, чтобы увидеть, что есть у Генделя, но нет у Вивальди, или извлечь из индийских раг больше, чем смутное впечатление экзотики. Неопытные слушатели как минимум должны понимать риски определенной манеры прослушивания музыки. По словам британского дирижера Томаса Бишама, британские слушатели ничего не понимают в музыке, но им просто нравится, как она звучит. Не вполне достойно делать такие заявления, потому что сегодня каждый может узнать побольше о музыке при достаточном желании. В целом это высказывание можно приложить к любой музыке – любой слух в той или иной мере не готов заранее к различным музыкальным традициям.

Все это означает, что можно услышать музыку не полностью, упуская многое из того, что она предлагает. Можем ли мы на самом деле неправильно понять музыку? Мы уже видели некоторые ситуации, в которых подобное утверждение справедливо: жители Запада могут не услышать правильные ударения и метры незнакомых латиноамериканских ритмов, и мы можем полностью неверно истолковать предполагаемые эмоциональные качества музыки других культур. Но даже это не означает, что наши интерпретации действительно «неправильные», поскольку они, как и весь музыкальный опыт, являются просто структурами, созданными разумом для познания и интерпретации звукового стимула; с когнитивной точки зрения они являются действительными «интерпретациями». Можно сказать, что слушатель просто преобразовал музыку в форму, соответствующую ментальным схемам, которыми он обладает. Однако существует вероятность, что музыка достигает своего величайшего красноречия, когда между исполнителем и слушателем присутствует культурное согласие.

И когда дело доходит до поиска смысла, вопросы «правильно» и «неправильно» становятся бессмысленными. Нельзя утверждать, что музыка имеет смысловое значение, которое слушатель обязан выискивать. Знатоки нередко заявляют, что великое произведение классической музыки имеет определенное послание, неспособность воспринимать которое каким‑то образом означает отсутствие эстетической чувствительности. Дерик Кук был возмущен предположением Хиндемита, что вторая часть Седьмой симфонии Бетховена «приводит некоторых людей к псевдочувству глубокой тоски, в то время как другая группа воспринимает ее как некое подобие оскорбительного скерцо, а третья – как приглушенный вид пасторали». По словам Хиндемита, каждая группа «оправдывает свои суждения». «Человек обязан, – говорил Кук, – расценивать любого, кто так реагирует, как поверхностного, неуместного или не сочувствующего Бетховену», – в любом случае, невежественного. И правда, «оскорбительное скерцо» – это совершенно странный способ взглянуть на пьесу. Тем не менее, когда Кук заявляет, что «по‑настоящему музыкальный человек, обладающий нормальной способностью реагировать на эмоции, сразу же воспринимает эмоциональное содержание пьесы в той степени, в которой он может его испытать», он не только высказывает снобизм, который удерживает некоторых людей от изучения классики, но и озвучивает фундаментальное непонимание действия музыки. Так же и Роджер Скрутон говорит о медленной части Квартета соль мажор Шуберта D887:

«Есть один пассаж тремоландо, который можно бы назвать предчувствием. Внезапно из бормочащего моря тревоги вырвался единственный испуганный жест, жест полной безнадежности и ужаса… Никто не может слушать этот отрывок и не почувствовать мгновенно объект этого ужаса, – каким‑то образом не зная, что сама смерть поднялась на этом невидимом горизонте… В таких случаях уши ведут нас к познанию человеческого сердца».

Это захватывающее чтение музыки, предлагающее убедительный довод ее прослушать. Но может ли быть правдой то, что «никто не может [или нужно читать «должен»] слушать этот отрывок, не узнав» интерпретацию Скрутона?

Возможно, пустяком было бы утверждать, что «Марс» Холста – это ода любви (название для дешевой распродажи). Но исключение некоторых интерпретаций – это не то же самое, что разрешение только одной. Есть много разных способов серьезно слушать музыку, и иногда нам приходится делать это, если мы хотим получить все, что она предлагает. Я могу воспринимать формальные структуры фуг Баха и получать от этого удовольствие; или я могу позволить музыке создать эмоциональный эффект; но я стараюсь сделать два дела сразу. Музыка, которая делает только одно действие и предлагает только один способ прослушивания, вероятно, не может быть великолепной.

«Эмоциональные реакции на музыку не являются ни правильными, ни неправильными, – говорит философ музыки Диана Раффман, – типичными или нетипичными – возможно, но не правильными или неправильными». Если, в конце концов, даже великие композиторы не могут договориться о том, что означает музыкальное произведение, – берлиозовская интерпретация Седьмой симфонии Бетховена очень отличалась от интерпретации Вагнера, – может ли обычный меломан действительно рассчитывать на «правильные» выводы? Кроме того, как указывает Раффман, нельзя показывать кому‑то, что он неправильно интерпретировал музыку или увидел не тот смысл. Возможно, вы сможете продемонстрировать или, по крайней мере, утверждать, что человек неправильно понял границы формулировок или пропустил способ разработки идеи; это может изменить его понимание произведения. Но не надо так. Такие специалисты, как Кук и Скрутон, могут утверждать, что слушатель не станет неправильно оценивать эмоциональное содержание произведения, если является достаточно компетентным. Но по всем имеющимся доказательствам суждение о смысле остается открытым для дискуссии за исключением случаев, когда настроение или контекст ясно прослеживаются. Интерпретация «Адажио для струнных» Барбера как радостного произведения достаточно эксцентрична и странна. Но можно ли говорить о «неправоте» слушателя, который озвучивает данную интерпретацию?

Поэтому я не думаю, что интерпретации Бетховена или Чайковского, сделанные Сьюзен МакКлари, «неверны». Она может прекрасно различить эти черты или повествования в их музыке, и кто я такой, чтобы заявлять, что она не знает, о чем говорит? Дело в том, что мне наплевать на такие интерпретации, потому что, вероятно, ни один другой человек не пришел бы к ним самостоятельно. Это не означает, однако, что такие интерпретации неактуальны: некоторые слушатели могут верить, что определенные повествовательные чтения улучшают их опыт от прослушивания музыки. Мера хорошей художественной критики, конечно, не в навязывании нам образа мыслей, а в том, что она стимулирует нас представлять возможные способы переживания. Интерпретации смысла следует рассматривать в этом духе: если вы сами их не видите, то не потому, что вы слишком невежественны, а потому, что вы не слышите музыку таким образом. И если вы разделяете мнение критика, то это не потому, что он нашел верный «ответ», а потому, что он хороший критик.

Есть еще один способ «чтения» музыки, который снова опирается на романтическую традицию и утверждает, что погружает нас в общение с композитором. Дерик Кук утверждал, что, слушая Бетховена мы чувствуем его горе: «Таким образом, слушатель вступает в прямой контакт с умом великого художника». Возможно, было бы неплохо так думать, но это утверждение почти бессмысленно. Каково это – быть в «прямом контакте» с разумом абсолютно другого человека? Как вы узнаете, достигли ли этого состояния, если нужный человек умер двести лет назад? И почему сочинения Бетховена должны быть в большей степени свидетельством его собственных чувств, чем сочинения Шекспира?

Такие предложения не просто поверхностны, они подрывают ценность музыки. Они подразумевают, что мы действительно понимаем «Героическую» только тогда, когда достигаем этого сочувствующего, таинственного резонанса с разумом Бетховена, – и, что еще хуже, в этом должна заключатся наша цель (помимо всего прочего, эта цель немыслима). Либо я получаю ложную причину для прослушивания «Героической», либо, что более вероятно, я начинаю думать, что нет смысла пытаться в ней разбираться. А еще, как сказал Эдуард Ганслик, в этом смысле музыка становится просто посредником, средством соединения разума композитора с умом слушателя.

Почему в принципе я хотел бы быть в прямом контакте с Бетховеном или с Вагнером? Как говорит Джон Блэкинг: «Слишком много исполнителей и композиторов, чья жизнь грустно контрастирует с превосходством созданой ими музыки. Я ссылаюсь… на непрестанно неподобающее и эгоистичное поведение или поразительное отсутствие политической совести». Так как в последние несколько веков удивительная музыка была создана бесчисленными тщеславными, эгоцентричными, фанатичными, расистскими, женоненавистническими, гомофобскими, ксенофобскими и в целом неприятными людьми, я не нахожу утешения в идее, что целью музыки является обеспечение связи с разумом композитора. Именно потому, что музыка не может передать смысловое значение, нам не нужно беспокоиться о людях, которые ее создали. Мы можем не слушать их музыку, можем не получать от нее удовольствие из‑за того, что они сказали или сделали; но мы не можем помешать музыке быть великой.

Коды

В музыке можно представлять любую идею, какую вы только пожелаете. Например, вы можете решить, что каждый из двадцати шести полутонов, начинающихся с до первой октавы, представляет собой букву английского алфавита, и сочинять мелодии из букв, которыми написаны «Король Лир» или «Оглянись во гневе»; возможно, вы представите разных персонажей разными инструментами. Излишне говорить, что результат не будет походить на музыку, и его можно будет «понять» только путем кропотливого декодирования партитуры. Такое музыкальное «значение» тривиально: оно представляет собой создание кодов из серии произвольных символов восприятия.[102]

И все же большая часть «смысла», обычно приписываемого западной музыке, сочетается с сопоставимыми кодами и символами – хотя они, будучи культурно определены и изучены с детства, могут быть интерпретированы информированным слушателем с минимальными усилиями. Никакой специально музыкальной подготовки, кроме аккультурации, не требуется для того, чтобы любой западный слушатель мог расслышать боевой характер маршей Сузы или мечтательность ноктюрнов Дебюсси. Однако эти ассоциации несут на себе отпечаток традиции и не более.[103]

Путаница между традицией и внутренним содержанием подрывает попытки Дерика Кука определить смысл и эмоции на «языке музыки» (см. стр. 275). Кук утверждал, что нашел базовый «музыкальный словарь», который композиторы и музыканты на протяжении веков использовали для передачи смысла. Но он ни разу не обмолвился, что словарь применим только при наличии правильного кода; при этом Кук, кажется, воображал, что значения могут быть универсальны. Поскольку он не ссылается на музыку вне западного основного направления (кроме тех случаев, как мы видели ранее, когда хочет посмотреть на нее свысока), можно заметить, что он не ощущал особой необходимости в предоставлении своих доказательств. И даже в его собственных терминах тезис весьма сомнителен: как что‑либо, кроме самой схематичной информации, может быть передано небольшими закодированными цифрами? Чем более специфичной она становится, тем более произвольным оказывается лексикон Кука. Он утверждает, что обычное трезвучие1–3–5 «выражает чувство изобилия, триумфа или стремления», в отличие от второго обращения (5–1–3), которое означает «радость чистая и простая». И когда заявления Воан‑Уильямса о его Шестой симфонии оказались противоречащими коду, Кук вынужден был сделать вывод, что британский композитор не понимал свою собственную музыку.

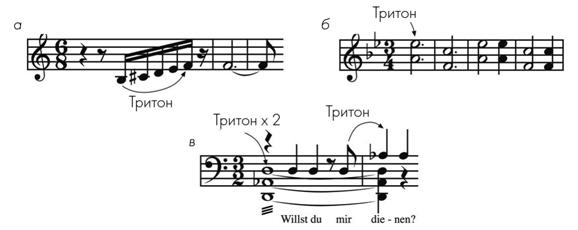

Распространено утверждение, что фундаментальные акустические свойства музыкальной структуры как‑то определяют ее символические ассоциации; оно касается интервала увеличенная кварта (тритона) – скажем, шаг от до к фа‑диез. Тритон, как мы видели ранее, был известен в Средние века как diabolus in musica, дьявол в музыке, и многократно использовался в западной музыке для обозначения сатаны. Хотя обычно говорят, что у тритона резкое, тревожное качество, которое естественно ассоциируется с дьяволом и его деяниями, на самом деле он звучит демонически только потому, что мы решили так его воспринимать, – как я объяснил в Главе 4, есть диссонансы и похуже. Традиционное неприятие интервала было более теоретическим, чем акустическим но сатанинский символизм установился твердо: Лист открывает «Вальс Мефисто» быстрым движением на тритон от си к фа, и «Смерть» играет свою мелодию тритонами в «Пляске смерти» Сен‑Санса, а Фауст использует тритоны для призыва Люцифера в «Докторе Фаусте» Бузони (Рис. 13.1). Можно поставить под сомнение осознанную попытку присоединиться к такой прославленной компании, но очень интересно, что рок‑группа «Black Sabbath» использовала этот интервал как каноническое звучание зловещего хеви‑металла на заглавном треке своего дебютного альбома.

Рис. 13.1 «Демонический» тритон: Лист, «Вальс Мефисто» № 2 (а), Сен‑Санс, «Пляска смерти» (б), Бузони, «Доктор Фауст» (в).

Регламентированный, кодифицированный подход к экспрессии появился в западной музыке в период барокко, когда композиторы стремились изобразить состояния души, такие как ярость, возбуждение, величие или удивление. Они не пытались рассказать нам о своих чувствах, но предлагали что‑то вроде символов идей и чувств на систематическом языке, понятном их аудитории. Они использовали стандартные фигуры и приемы, часто основанные на принципах классической риторики: инвенито (поиск музыкального предмета) и элаборато или экспозиция. Никто не думал, что музыка обладает какой‑то внутренней мистической силой для вызова этих состояний; музыканты просто ожидали, что слушателям будет понятен их язык. Напротив, в эпохи классицизма и Просвещения цель заключалась в том, чтобы сделать музыку «естественной», чтобы она могла брать за душу и развлекать своей грацией и лирикой, – как писал историк музыки Чарльз Берни, музыка превратилась из‑за этого в «искусство удовольствия с помощью последовательности и сочетания приятных звуков».

В девятнадцатом веке композиторы начали верить, что музыка обладает внутренним потенциалом для выражения необработанных эмоций без посредничества согласованных традиций. Они и их аудитория потеряли из виду строго условные традиционные интерпретации смысла и начали думать, что музыка производит немедленное воздействие на воображение. Стоит ли удивляться, что в то время композиторы стали реже писать музыку для покровителей, определенной аудитории или в честь каких‑то событий, – теперь они стали писать музыку для вечности. Шопен и Шуберт ожидали, что их услышат лишь избранные, образованные группы в салонах; Вагнер и Малер представили всему миру свои великие творения. Композитор, как и художник, был уже не ремесленником, а священником, пророком и гением. Это все в некоторой степени неотъемлемая часть почти универсальной мистики музыканта, но в результате западные наблюдатели ошибочно полагают, что у музыкантов есть некоторая глубокая философская истина, которую они могут нам рассказать, – и что, к сожалению, они решили выражать ее в музыке, а не словами, тем самым вынуждая нас решить эту проклятую головоломку самостоятельно. Нельзя не подозревать, что у некоторых музыкантов есть привилегированное окно в человеческую душу; но все, что они могут дать нам, это музыкальное видение. Если мы умоляем композиторов рассказать, что они имеют в виду, то не нужно разочаровываться, когда в ответ мы получаем банальность, бессвязный шум или молчание.

Когда композиторы со времен Палестрины использовали восходящую музыкальную фигуру для представления библейского Вознесения, они не думали, что создают мотив, который повсеместно будет интерпретироваться как выражение Вознесения. Они просто знали, что их аудитория знакома с символикой. Этот вид культурно‑специфического значения тропов кажется почти неизбежным в любой зрелой музыкальной форме. Музыковед Филип Тагг полагает, что они существуют и в современной популярной музыке, и называет их «музмемами», ссылаясь на понятие «мемов», введенное биологом Ричардом Докинсом для описания идей, которые распространяются через культуру. Тагг утверждает, например, что общепринятые ассоциации некоторых музыкальных фигур в песне группы «Abba» «Fernando» саботируют якобы «революционный» дух, на котором пытаются настаивать текст песни.

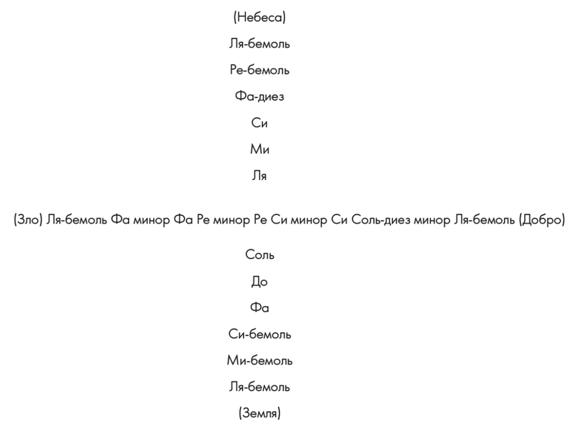

Можно ли способ, который позволяет нам рассуждать о музыке в пространственных терминах, применять для передачи буквального значения через направление? Фред Лердал рассмотрел эту интригующую возможность в «Парсифале» Вагнера. Он предположил, что гармоническое пространство, с которым мы столкнулись в Главе 6, могло быть использовано Вагнером в качестве символического ландшафта, где можно построить духовное путешествие Парсифаля. Различные части оперы, говорил Лердал, следуют по гармоническим путям в горизонтальном или вертикальном направлении в этом пространстве, и соответствующий нарратив подразумевает, что эти оси имеют духовные «направления», связанные с ними: от зла к добру (с запада на восток) и от земли до небес (с юга на север) (Рис. 13.2); они неизбежно пересекаются в форме креста. Доподлинно неизвестно, знал ли Вагнер о теоретической карте гармонического пространства, но это весьма возможно: упоминание о ней появляется в книге 1821–4 годов, написанной немецким теоретиком Готфридом Вебером. Его работа стала классическим справочником по музыке в середине девятнадцатого века. Даже если бы так все и было, кажется маловероятным предположение, что эта скрытая Вагнером структура повествования будет ясно воспринята его слушателем. Но, похоже, стоит учесть, что информированный слушатель может, по крайней мере, получить качественное ощущение путешествия (скажем, целевого или блуждающего) в тональном и гармоническом пространстве, которое может создать композитор с семантическим намерением.

Рис. 13.2 Основные гармонические пути в «Парсифале» Вагнера образуют крест в гармоническом пространстве, который Вагнер мог использовать в символических целях. Маленькими буквами обозначена минорная тональность.

Поиск слов

И что теперь нам делать? Сомневаться в исконной способности музыки передавать значимую информацию? Ни в коем случае. Она действительно может передавать информацию. Проблема, по мнению Копланда, заключается в поиске слов, которые выразят содержание сообщения. Многие люди подозревают, что величайшая музыка, будь творения Жоскена Депре или Би Би Кинга, повествует о человеческом состоянии. Я считаю, что это правда. Но когда изъясняются Сервантес или Кафка, слова дают конкретные подсказки о том, что они говорят, – возможно, недостаточно, чтобы быть уверенным в нашей интерпретации, но достаточно, чтобы открыть

|

|

|

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.

Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!