В наши дни повсеместно и ежедневно мы слышим больше разнообразной музыки, чем когда‑либо прежде. Мы можем зайти в огромный музыкальный магазин в Тромсё или Токио и выбрать запись Уильяма Бёрда, мантры тибетских лам и скандинавский дэт‑метал; мы можем открыть для себя целые жанры музыки, о которых даже не подозревали. Да и кто сейчас ходит в музыкальные магазины? Музыкальная вселенная переехала в интернет и доступна одним щелчком мыши.

Такое богатство музыкальных стилей сопровождается замечательной человеческой способностью отличать их друг от друга. Многим людям старше тридцати лет сложно расслышать разницу между хип‑хопом, гангста‑рэпом, реггетоном, снэп‑музыкой и кранком, но порой мы можем делать удивительно проницательные суждения без знания жанра в принципе. Хорошо осведомленные слушатели часто могут идентифицировать конкретных композиторов или песни любимой группы по композициям, которые они никогда не слышали, иногда уже после нескольких тактов.

То, как люди развивают свои музыкальные стилистические предпочтения, безусловно, связано с опытом и окружающей средой, музыкальным «образованием» (не обязательно формальным) и самооценкой. Все еще не совсем понятно, как это происходит, но можно выстроить некоторые предположения: искушенные слушатели становятся профессионалами в вычленении шаблонов и структур и, вероятно, способны получать удовлетворение от сложности, рожденной расхождениям в этих схемах, то есть им нравятся «головоломки», которые мы обсуждали в предыдущей главе. То есть одним нужны Мессиан и Орнетт Коулман, а другим Долли Партон. Хотя точнее будет сказать, что любому человеку бывают нужны и Орнетт, и Долли: утонченное восприятие одного музыкального жанра не всегда переходит на другие, так, фанаты рока никогда не уходят дальше Бетховена, а некоторые великие классические музыканты обладают ужасным вкусом в поп‑музыке. Вопрос, однако, заключается не в том, как один вид музыки должен выделяться на фоне других, словно находится на телевизионном шоу талантов или участвует в конкурсе на интеллект, а в том, как каждый тип музыки делает свое дело.

Понятие музыкального стиля или жанра окружено настоящей тайной. Даже если все встреченные нами прежде понятия, скажем, об использовании тональности, принципах мелодической связности, гармонической прогрессии, а также о разочаровании ожиданий, являются истинными описаниями того, как мы воспринимаем музыку и реагируем на нее, они объясняют, почему музыка не является (в рамках ограничений, установленных гаммами и интонацией) однородной. Как человек, который реагирует на действие вышеописанных принципов, может любить бибоп и при этом ненавидеть Берлиоза или обожать музыку парижских кафе и закатывать глаза от пекинской оперы? Думаю, вы поймете, если я скажу, что существуют несколько жанров, которые должны мне нравиться, но при всех моих стараниях полюбить их мне не удалось.

Может быть, утверждение, что в данном случае не учитывается вкус, окажется не совсем верным, но я полагаю, что это чаще всего протсо неинтересно. Нет ничего примечательного в том, что нам легче слушать музыку, которую мы слышали с детства, а не музыку совершенно другой культуры, или в том, что наши музыкальные вкусы начинают костенеть с возрастом. Но что же позволяет людям отличать музыку Бетховена от Моцарта или музыку ирландской скрипки от шотландской? Что дает композиторам и музыкантам их отличное от других звуковысотное пространство?

Изящная вариация

Некоторые звуковые сигнатуры очевидны и понятны: кластеры перкуссионных тонов Телониуса Монка, роскошные гармонии «Beach Boys», целотоновые гаммы Дебюсси и параллельное ведение септаккордов и нонаккордов. Но я хочу сосредоточиться на том, как некоторые из соображений, которые я представил ранее, – достижение определенных когнитивных эффектов посредством манипулирования высотой тона, ритмом, гармонией и тембром, – выражаются в контексте стилистической вариации. Проще говоря, я рассматриваю вопрос стиля с точки зрения того, как композиторы делают выбор из доступных музыкальных опций.

Возьмем мелодию. Существует около шестидесяти миллионов способов скомбинировать всего четыре ноты на клавиатуре фортепиано (это я еще не учел изменения ритма), поэтому в этом смысле пространство всей возможной музыки является астрономическим. Но когнитивные принципы, будь то явно признанные или (чаще) эмпирически интуитивно понятные в композиции, значительно сужают диапазон приемлемых перестановок нот; соблюдение тональности сокращает количество допустимых к использованию нот почти вдвое, а законы ступеней звукоряда жестко ограничивают развитие движения мелодии. Можно предположить, что все это лишает композицию энтузиазма, но на самом деле любому творцу известно, что правила и ограничения необходимы: слишком большой выбор парализует. Вот почему Шёнберг, отказавшись от тональности, ощутил острую необходимость в новой системе ограничений и вступил в один из своих наиболее продуктивных периодов, когда нашел эту систему в двенадцатитоновом сериализме.

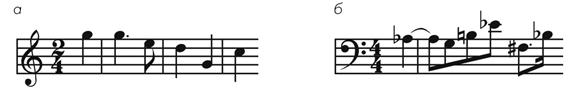

Такие ограничения в выборе нот и мелодических фигур означают, что некоторые композиторы неизбежно применяли схожие мелодии и гармонизации. Взгляните на простой шаблон на Рисунке 11.1a и посмотрите, что из него сделали Моцарт, Бетховен и Дворжак (Рисунки 11.1б‑г). Нет оснований подозревать здесь плагиат, хотя и закона, запрещающего его, в те времена не было: композиторы могли «цитировать» фрагменты работ друг друга, порой для выражения признательности, а порой – для создания сатирического эффекта (такие заимствования неприемлемы в высококонкурентной коммерческой поп‑музыке, как в этом пришлось убедиться Джорджу Харрисону, когда Федеральный суд США посчитал, что он «непреднамеренно скопировал» мелодию хита «He’s So Fine» группы «Тhe Chiffons» в своей песне 1969 года «My Sweet Lord»). Правила тональной композиции на протяжении большей части восемнадцатого и девятнадцатого веков были настолько жесткими, что композиторы неизбежно повторяли друг друга в своих идеях. В произведениях одних европейских композиторов можно уловить отзвуки работ других их собратьев, а некоторые гармонические прогрессии оказались заезженными даже в творчестве величайших композиторов. Приведенный выше пример говорит о том, что такие совпадения сами по себе не являются важными: интереснее то, как композиторы посредством выбора фраз, ритма и гармонии накладывали собственный стиль на материал, который изначально настолько прост, что его мог бы придумать любой.

В этот момент стоит насторожиться представителям когнитивного музыковедения, которое порой воспринимают композицию как искусство поиска хороших или «эффективных» последовательностей нот. Конечно, композиция много выше этого, и даже не нужно быть хорошим мелодистом, чтобы писать отличную музыку. Бах сочинил множество замечательных мелодий, но он с таким же удовольствием использовал самые простые, невыразительные фрагменты мелодического материала, которые посредством фугированного контрапункта он собирал в структуры потрясающей красоты.

Рис. 11.1 Простая мелодическая фигура (а) в обработке Моцарта (б), Бетховена (в) и Дворжака (в).

Более того, можно взять одну и ту же мелодию и изменить гармоническое сопровождение, полностью преобразовав настроение и подтекст. В «Summertime» в версии Дюка Эллингтона настроение композиции смещено с «крайнего юга» Америки еще южнее – в Латинскую Америку. Даже вариации громкости и темпа способны повернуть музыку на 180 градусов. «Никогда не забывайте, – говорил Аарон Копланд, –

что тема в конце концов не более чем, последовательность нот. С помощью изменения динамики…можно трансформировать эмоциональный посыл одной и той же последовательности нот. Изменение гармонии приводит к новому оттенку настроения темы, а изменение ритма из одних и тех же нот может сделать боевой марш и колыбельную».

В западной классической музыке личный стиль, кажется, настолько глубоко отпечатывается даже в самые крошечные последовательности нот, что становится возможным отличить одного композитора от другого по крошечному фрагменту произведения. Искусствоведам этот феномен хорошо знаком: обычный метод оценки подлинности неподписанного произведения, относимого к творчеству конкретного художника, состоит в изучении «незначительных методов кодирования»: то, как художник изображает мелкие детали (руки, камни), которые часто рисуют, почти не задумываясь, может сказать об авторе работы больше, чем масштабные элементы (композиция, освещение); подобным же образом определяют авторство неподписанных литературных произведений. В 1964 году Уильям Пейсли, исследователь коммуникаций из Стэнфордского университета в Калифорнии, задумался о том, не подойдет ли эта техника и для определения композиторов. Он выбрал несколько тем, написанных разными композиторами, и выяснил, что даже первые четыре ноты несли в себе отличительные мелодические привычки каждого из творцов, так что, например, тема Бетховена посредством примеров, выявленных тестами, могла быть отделена от тем Моцарта или Гайдна.

Под впечатлением от настолько простого метода исследования стиля психолог Дин Кит Симонтон решил исследовать, что же возникнет при желании композиторов отойти от привычных им мелодических тропов и побыть оригинальными. Он вывел то, что является «обычным» тропом, изучая статистику последовательных шагов основного тона в первых шести нотах более пятнадцати тысяч тем, созданных почти пятью сотнями классических композиторов, писавших в период до середины двадцатого века; другими словами, он рассчитал профиль вероятности «переходов из двух нот» – вероятности того, что первые шесть нот темы будут содержать интервал, скажем, от тоники до второй ноты, или от тоники до пятой, или от третьей до четвертой. Поскольку большинство композиторов работали в строгой тональной традиции, неудивительно, что шаги между тоникой и пятой нотой (включая шаги тоника‑тоника и пятая‑пятая) были наиболее распространенными, а переходы к нотам за пределами мажорных или минорных гамм случались крайне редко.

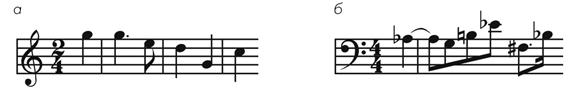

Можно усомниться в достоверности любого среднего значения, охватывающего подобный диапазон времен и стилей, но вполне разумно будет считать, что эта процедура все же обнаруживает что‑то в нормах западной тональной традиции. Затем Симонтон оценил «оригинальность» темы по тому, насколько отличается от среднего значения вероятность перехода из двух нот. Например, заключительная часть сонаты Бетховена «Вальдштейн» (№ 21, Ор. 53) начинается с довольно обычной темы (Рис. 11.2а), в которой все двухтоновые переходы являются непримечательными. Но вступительная тема «Фауст‑Симфонии» Листа (Рис. 11.2б) содержит очень необычные тоновые переходы. Сравнив шестинотную тему со средним значением профиля перехода, Симонтон смог понять, насколько необычной она была, и присвоить ей числовое значение – показатель, как он сам его назвал, оригинальности. Конечно, такой упрощенный метод игнорирует любую оригинальность (или банальность) ритма, гармонии и аранжировки; более того, не следует путать этот метод с любым объективным показателем музыкального качества: «обычная» тема может быть очень красивой, а «оригинальная» – оказаться какофонией.

Рис. 11.2 Оригинальность? Вступление финальной части Сонаты Бетховена «Вальдштейн» № 21, Ор. 53 (а) содержит традиционные двухтоновые переходы, а тема «Фауст‑Симфонии» Листа (б) демонстрирует необычные тоновые переходы.

Тем не менее показатель оригинальности говорит что‑то о готовности композиторов к мелодическим инновациям в разное время и в разных контекстах. Например, инструментальные темы обычно «оригинальнее» вокальных, возможно, потому, что инструменты могут приспосабливаться к необычным интервалам с большей готовностью, чем голос, – или потому, что композиторы стремятся сделать голосовые линии более прозрачными для более четкой передачи слов. В камерных произведениях также больше «оригинальности», чем в оркестровых, возможно, потому что композиторы считают мелкомасштабные произведения более подходящими для экспериментов. Оригинальность партитур первой и последней части многочастных произведений (например, симфоний) выше, чем оригинальность партитур «срединных» частей, – возможно, потому что композиторы понимали важность привлечь внимания зрителей с первых фраз, а потом разбудить их под конец выступления?

Полезно будет также проследить и изменение «оригинальности» со временем: она стабильно возрастает в эпоху Возрождения, но вряд ли плавно, – есть и взлеты, и падения, и точка перехода приходится на эпоху классицизма, на Моцарта и Гайдна. Можно сказать что эта музыка оказалась более формальной: правила тональной гармонии, которые были установлены в начале восемнадцатого века, обусловливали то, что композиторы данного периода использовали стандартизированные темы и мелодические структуры с четко определенными эмоциональными коннотациями. И это тоже не означает, что музыка того времени была неинтересной и неизобретательной; это значит лишь то, что эксперименты с мелодией не были в тот период действительно важными. Кроме того, бывает, что «оригинальность» отдельного композитора возрастает в период его жизни и достигает пика около пятидесяти шести лет (в этом возрасте скончался Бетховен); сегодня мы привыкли полагать, что художники отличаются наибольшей креативностью в молодые годы, но в прежние времена музыка, как и живопись, была достаточно консервативной традицией, где оригинальность в начале карьеры не поощрялась, – сравните, например, ранние и поздние работы художника Уильяма Тёрнера или поразмышляйте над контрастом ранних и поздних струнных квартетов Бетховена.

Стоит указать, что «возрастание» – не совсем подходящий критерий измерения «оригинальности»; он не означает возрастающее использование хроматических нот (это можно отметить в творчестве И. С. Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена и Брамса). Другими словами, Бетховен с возрастом использовал те же ноты, но в более оригинальной манере (все еще остается открытым вопрос, становились ли гармонии Бетховена более хроматическими и диссонантными в процессе его творчества в целом).

Некоторые темы настолько хорошо запоминаются, что их нельзя переработать: они становятся неотделимы от конкретного произведения; никто не может повторно использовать мотив, открывающий Пятую симфонию Бетховена (за исключением тех случаев, когда автор намеренно делает отсылку на Бетховена). Повторяющиеся темы и мотивы классической композиции до середины двадцатого века считались основным направлением музыкального анализа (а многие работы позднего двадцатого века вообще не связаны с темами). Однако процесс был несистематизирован: – правила, определявшие суть «темы», оставались достаточно размытыми. Дэвид Хьюрон утверждал, что характерная для конкретной пьесы тема должна не только часто повторяться в узнаваемой форме внутри пьесы, но также должна отличаться от шаблонов, встречающихся в других произведениях; а такая общая модель, как восходящая гамма, вообще не является темой. Эти структуры можно определить через анализ музыкального фрагмента на «информационный контент» в соответствии с определенными математическими принципами: тема не предлагает никакой новой информации или не дает ее много, когда повторяется в произведении, но ее первое появление действительно дает информацию, связанную с тем, что мы «узнали» из других работ. Таким способом мы пытаемся придать форму интуитивной идее композитора, который стремился сделать песню запоминающейся, как «цепляющий» мотив популярной песни.

Но традиционный музыковедческий анализ зацикливается на темах. Во‑первых, как указывает Чарльз Розен, «классическому композитору не всегда нужны темы какой‑то определенной гармонической или мелодической энергии для создания впечатляющего произведения… драма уже содержится в структуре». Великолепная музыка основывается на том, чтобы найти свежую мелодию, а затем прогнать ее через последовательность перестановок и преобразований; на том, чтобы собрать составные части в единое целое. Но для такого результата не существует рецепта: берущая нас за душу музыка каким‑то удивительным образом раскрывается, но этот тонкий момент невозможно свести к простой формуле; так в равной степени можно сказать о сонате Моцарта и соло Джонни Ходжеса. Во время прослушивания музыкального произведения мы должны слушать воображение и креативность.

Музыка в числах

Если своеобразный статистический анализ позволяет определить как минимум некоторые базовые элементы стиля композитора, то, возможно, он создает условия для появления имитаций: создание музыки по конкретным правилам, чтобы она звучала «точно как» у Баха и Дебюсси. Конечно, мы можем копировать и без явных правил – именно потому, что человеческий разум является прекрасным устройством для распознавания шаблонов. Я уверен, что могу сесть и написать музыку «в стиле Дебюсси», которая, хотя и окажется музыкально бессодержательной, будет признана оригинальной работой композитора любым слушателем, знакомым с его стилем. Воспроизведение музыкального произведения «в стиле» другого жанра – любимое развлечение музыкантов.

Но формализация «правил», управляющих композиционным стилем, может иметь более глубокие последствия. Давайте представим, например, что можно было бы написать набор правил для сочинения музыки в стиле Баха и что обученный этим правилам компьютер мог бы генерировать музыку, которую даже хорошо осведомленные слушатели приняли бы за настоящего Баха. Означало бы это, что мы раскрыли «метод сочинения» самого Баха? Разумеется, нет: социологи и естествоиспытатели осведомлены, что компьютерный алгоритм может создать нечто, похожее на явление естественного мира, но это не означает, что генеративные правила отражают те, которые применяются в реальности. Возможно, компьютер применяет тот же метод сочинения, что и Бах, но сам Бах мог пользоваться им неосознанно.

Однако реальное влияние компьютеризации заключается в том, что она может подорвать наше представление о музыке как о творческой интеллектуальной человеческой деятельности, недоступной для автоматизации. Если бы вы сказали, что кажется невероятной возможность создания компьютерной программой такой композиции, которая могла бы конкурировать с великими (или даже второстепенными) работами Баха по глубине и красоте, я бы с вами согласился. Однако вдруг случится так, что алгоритм сможет генерировать по крайней мере короткие музыкальные фрагменты, достаточно похожие на «стиль Баха» и настолько убедительные, что мы не отличим их от рутинных, формальных отрывков, которые, будем честны, можно встретить в его произведениях если хорошо поискать? И если да, то, возможно, целесообразно будет предположить, что все, что имеет истинную музыкальную ценность, лежит в пропасти между этими фрагментами и Бранденбургскими концертами? А ведь попытки искусственной генерации музыкальных произведений уже неоднократно менялись, и да, вы верно предположили, что подобные эксперименты не остались исключительно на уровне предположений. В восьмидесятых годах ученый‑программист Кемаль Эбчиоглу создал программу CHORAL, которая «гармонизировала хорал в стиле Баха». Разумеется, выполняемое программой действие отличается от «написания» музыки: базовая мелодия заимствовалась из существующих хоралов Баха; затем было проведено сравнение результатов работы программы и творчества самого Баха (Рис. 11.3).

В программе использовались чистые принципы «теории музыки» (например, правила голосоведения); Бах, вероятно, также принимал во внимание, как гармонизация отражает слова или насколько легко можно исполнить партии. Тем не менее результаты были достаточно убедительными, по крайней мере, внешне – они, во всяком случае, не выглядели бессмысленными. Однако, поскольку Эбчиоглу был хотел показать, насколько правдоподобно алгоритм может имитировать абстрактный продукт человеческого разума, а не подвергать оценке музыкальное качество созданного алгоритмом продукта, к сожалению, он не проверял, насколько высоко искушенные слушатели оценивают усилия CHORAL.

В 1970‑х годах шведские исследователи Йохан Сандберг и Бьорн Линдблом создали совершенно другой музыкальный алгоритм, имитирующий стиль. Они пытались раскрыть ряд «грамматических принципов», стоящих за шведскими детскими песенками, написанными Алисой Тегнер в конце девятнадцатого и начале двадцатого веков. Сандберг и Линдблом задались вопросом, обладают ли довольно простые, даже стереотипные мелодии так называемой трансформационной порождающей грамматикой, похожей на ту, что существует в лингвистике (см. Главу 12), и можно ли ее компьютеризировать, чтобы создать песни, абсолютно похожие на «стиль Тегнер». Трудно судить о результатах (Рис. 11.4), не зная творчества Тегнер, но идея, что элементарные тональные мелодии обладают узко определенными стилистическими особенностями, которые можно автоматизировать, выглядит правдоподобной.

Рис. 11.3 Хорал Баха № 128 (а) и грамонизированный хорал, созданный компьютерной программой CHORAL (б).

Рис. 11.4 Детская песенка Алисы Тегнер (а) и «похожие на стиль Тегнер» мелодии, сгенерированные компьютерным алгоритмом (б).

Если мысль о компьютерной музыке заставляет вас вздрагивать, напомню, что эксперименты по «автоматизации» композиции были хорошо известны еще в восемнадцатом веке, когда некоторые композиторы развлекались так называемыми «Musikalisches Würfelspie» («играми в музыкальные кости»): в этой игре броски игральных костей определяли порядок, в котором будут собраны предварительно составленные музыкальные фрагменты. Одна из этих игр была опубликована в 1792 году издателем Моцарта Николаусом Симроком в Берлине; автор остался неизвестным, но произведение было приписано самому Моцарту. Считается, что полностью достоверная рукопись Моцарта, обозначаемая K516f, является подобного рода игрой, хотя инструкции к ней не прилагаются. Запись состоит из множества двухтактовых мелодий, обозначенных строчными или заглавными буквами, а также примера их сочетания, составленного Моцартом; подобным же образом была создана в 1790 году «Филармоническая шутка» Гайдна. И Моцарт, и Гайдн – оба композитора любили игры и веселье, поэтому сложно сказать, задумывались ли эти пьесы как нечто большее, чем забавы. Но некоторые современные композиторы следуют более трезвому алгоритмическому подходу в составлении композиций; первым стоит назвать Янниса Ксенакиса, который использовал компьютеры для создания своей стохастической музыки. А серийный метод Шёнберга был псевдоматематическим алгоритмом, который впоследствии развили его приверженцы, оставляя композитору еще меньше возможностей для вмешательства.

Однако алгоритмы, основанные на случайности, могут дать результат, который большинство людей сочтет музыкальным, когда ингредиенты с самого начала ограничены и тщательно продуманы. Фрагменты из произведений Моцарта и Гайдна, привязанные к определенной тональности и умиротворяющие сами по себе, с высокой степенью вероятности могли бы сгенерироваться в нечто приятное на слух, хотя и простоватое. Алгоритм Эбчиоглу, с другой стороны, находился в пределах «приемлемых» границ благодаря тому, что принципы тональной мелодии и гармонии были заложены в его правилах. Музыка в стиле барокко в любом случае сильнее основывалась на правилах, поэтому идея сгенерированной музыки «в стиле Баха» кажется гораздо более жизнеспособной, чем «в стиле Стравинского» или даже «в стиле Бетховена».

Создание музыки на компьютере в наши дни переживает принципиально новый период: вместо того чтобы полагаться на априорные «восходящие» правила выбора каждой ноты, алгоритмы работают на более глобальном «нисходящем» уровне, извлекая для себя правила и руководящие принципы из реальных музыкальных примеров. За последние десятилетия исследования в области искусственного интеллекта проводились с использованием адаптивных нейросетей, которые могут делать обобщения, исходя из опыта, учиться распознавать типичные паттерны в раздражителях и не полагаться на точные совпадения с некоторыми заранее определенными критериями. Это, скорее всего, больше похоже на то, как работает человеческий разум, хотя не совсем ясно, точны ли параллели. Одной из самых известных попыток использовать адаптивное обучение для создания музыки был алгоритм GenJam ученого‑программиста Джона Ала Байлса из Технологического института Рочестера: программа училась импровизировать джаз. Сам Байлс играет на трубе, проводит живые выступления вместе с GenJam, называя свою группу «Al Biles Virtual Quintet», и утверждает, что созданная им программа является, пожалуй, «единственной эволюционной вычислительной системой, которая на самом деле «работает музыкантом». Байлс скромно оценивает результаты своей работы. Он считает, что «после достаточного обучения музицирование GenJam может быть охарактеризовано как компетентное с некоторыми действительно достойными моментами». «Обучение» в данном случае – это процедура, с помощью которой обучающий алгоритм GenJam находит приятные варианты музыки, которую стремится воспроизвести. Это своего рода дарвиновский процесс, в котором слушатель оценивает усилия GenJam и показывает «большой палец вверх» или «большой палец вниз», чтобы помочь определить «хорошие» результаты, которые изменяются и используются в качестве основы для следующих попыток. Байлс говорит, что импровизация GenJam обычно становится терпимой после примерно десяти поколений попыток, но первые несколько могут быть «весьма ошеломляющими для наставника».[82]

Что ж, всем нужно учиться, и каждый из нас так себе играет в начале своего пути. Но музыкальность – это не просто попытки улучшать навыки до тех пор, пока наставник не окажется удовлетворен. Большинство композиторов были себе единственными критиками, прежде чем сыграли свои произведения перед аудиторией. Могут ли компьютеризированные музыкальные системы быть автономными и уметь оценивать себя? Некоторые исследователи пытаются создать «искусственных художников», которые также являются критиками, способными сравнивать свои попытки с некими автоматическими эстетическими критериями. Одна из подобных систем, разработанная в середине девяностых учеными‑когнитивистами Ли Спектором и Адамом Алперном из Хэмпширского колледжа, называется GenBebop и пытается импровизировать соло в стиле Чарли Паркера (нет ничего плохого в том, чтобы замахиваться на высокие цели). Как и GenJam, это «генетический» алгоритм, который опирается на обучение, в данном случае «слушая» самого Паркера; но в этом алгоритме также есть внутренний критик. Спустя двадцать одного поколение программа смогла создать импровизации на четыре такта, которые удовлетворили этого критика, но, как сказали Спектор и Альперн, «нам результат не особенно понравился». Впрочем, они настроены философски: «Никто не говорил, что воспитать художника будет легко».

Похоже, что большая часть задачи заключается в поиске «просеивающих» критериев, которые удерживают от банальности результатов работы. Большая часть умения создавать музыку включает в себя знание того, когда можно нарушать правила и не создавать при этом очевидную какофонию; создать автокритика, который является «непредубежденным» и проницательным, очень сложно, но разве в жизни мы сталкиваемся не с тем же самым?

Подобные исследования также служат напоминанием о том, что мы все еще довольно мало понимаем, как в принципе исполнители разрабатывают свои стили импровизации. Это пренебрежение, возможно, отражает евроцентрическую природу исследования музыкального восприятия, поскольку огромное количество музыки по всему миру является именно импровизационной. И только классическая западная музыка с восемнадцатого века и до начала двадцатого от первой до последней ноты строится по рецепту. Возможно, истинная музыкальность кроется в спонтанности: хорошая импровизация – это не просто соединение основных фраз и приемов, но разумное и тонкое исследование музыкальной поверхности, на которой лежит композиция. Даже превосходные импровизаторы не могут толком объяснить, как они это делают; некоторые, несомненно, предпочли бы позволить процессу оставаться загадкой для всех.

Новые способы прослушивания

Музыкальные стили кодифицируются с удручающей неизбежностью, в результате чего практически все инновации воспринимаются в штыки – Боб Дилан попал в переплет, когда в 1965 году использовал электрогитары. «Бунты» были обычной, почти привычной реакцией на новые сочинения в начале двадцатого века, а произведения Шёнберга и Берга получили еще худший прием (особенно в ультраконсервативной Вене), чем «Весна священная» на печально известной парижской премьере в 1913 году. Однако отчасти такое сопротивление понятно: требуется время, чтобы приучить слух к новым звукам, а пока мы не сделаем это, музыка будет казаться ужасным грохотом.

Культуры, которые используют музыку в ритуальных целях, вероятно, будут наиболее музыкально‑реакционными, о чем свидетельствуют ограничения на музыкальные эксперименты в средневековой и контрреформационной католической церквях. Над такой ограниченностью можно посмеятся, но стоит помнить, что до некоторой степени консерватизм проистекает из решимости воспринимать музыку всерьез, не рассматривая ее как гедонистическую безделушку. Если вы, подобно грекам и средневековым церковникам, считаете, что музыка влечет моральные последствия, что «неправильная» музыка может привести к неправильной морали, то естественно, что вы будете сопротивляться переменам.

В наши дни подобное отношение можно обнаружить в резкой критике, направленной на поп‑музыку: Роджер Скрутон приравнивает то, что он считает «упадком музыкального вкуса», к «упадку нравственности». Даже панк‑рок, который критики считали нигилистическим болотом, в котором утонули любые моральные устои, содержит больше чистоты и морали, чем раздутая, отупляющая, покрытая сахарной глазурью «легкая» музыка, которая потекла в уши слушателей в послевоенные десятилетия. Предположение, что музыкальный вкус переживает упадок из‑за ошибок молодости, существющее по крайней мере со времен эпохи Просвещения, можно рассматривать как возвращение к контрреформации. Иконы поп‑музыки по Скрутону, «Тhe Beatles», когда‑то тоже рассматривались в роли развратителей молодежи.

Но утверждение Скрутона о музыкальном упадке интересно тем, что не просто сформулировано в смутно‑моралистических терминах, а вытекает из анализа музыки. Как его автор справедливо отмечает, поп‑ и рок‑музыка по большей части игнорируют подлинный ритм ради неослабевающего бита и отказываются от любого гармонического движения в пользу повторяющихся блок‑аккордов на гитаре, а некоторые «мелодии» и вовсе вяло слоняются между всего двумя или тремя нотами. Если провести анализ, используя те же инструменты и критерии, которые применяются к Моцарту, то рок‑музыка мало что могла бы предложить.[83]

Тем не менее, как продемонстрировал рок‑музыковед Аллан Мур, эти критерии часто вообще не являются правильными инструментами оценки; подобно этому, бессмысленно будет искать каденциальные структуры, гармонические прогрессии и ритмические изобретения в музыке Лигети или Штокхаузена. Сам Скрутон признает, что аллюзия является центральным аспектом любого богатого музыкального стиля и это не проявляется более верно нигде, кроме рок‑музыки, которая смешивает жанры и идиомы (в качестве примера стоит привести творчество Дэвида Боуи или «Talking Heads») и ведет постоянный диалог со своим прошлым. И, как я уже говорил в Главе 6, обсуждение рок‑музыки без ссылки на тембр и текстуру похоже на обсуждение африканской музыки без ссылки на ритм.

По такому же принципу можно судить о современной классической музыке: мы не получим от нее ничего, если будем проталкивать ее через петлю романтизма девятнадцатого века, которая все еще ограничивает заметную часть общественного восприятия классической музыки. Необходимо разработать новую стратегию прослушивания. Возможно, задача покажется непреодолимо трудной, но в действительности дело заключается в степени открытости к новым организационным принципам, которые предлагает музыка. То, что Джудит и Алтон Беккер говорят о музыке незападных культур, в равной степени относится и к музыке за пределами западной тональной традиции: «становится все более очевидным, что системы согласованности других музыкальных произведений могут не иметь ничего общего ни с тональностью, ни с тематическим развитием… Отличия в другой музыкальной системе могут восприниматься как шум. Или могут не восприниматься вообще. Или казаться «плохой» или «простецкой» интерпретацией нашей собственной системы» (последнее особенно верно для многих критиков рока и джаза).

Например, современная художественная музыка часто говорит не столько о последовательностях нот или ритмов, сколько о формировании звуков. Мы слышим их как звуки, как дискретные, почти материальные объекты, занимающие пространство. Такая музыка не обладает квазиповествовательным потоком Моцарта или Бетховена, но существует в некоем вечном «сейчас», которое теоретик музыки Джонатан Крамер называет «вертикальным временем», и где события складываются одно поверх другого, а не последовательно. Модернисты (Веберн, Стравинский, Мессиан) начали исследовать этот способ сочинения, а затем он достиг своего предела в ультра‑минималистских работах Ла Монте Янга и его бывшего наставника Штокхаузена. Композиция Янга «Composition 1960 G7» заключается в указании удерживать чистую квинту «долгое время», а работа Штокхаузена «Стиммунг» (1968) представляет собой аккорд, который медленно трансформируется, пока шестеро вокалистов тянут его в течение двадцати семи минут. Кому‑то может показаться, что псевдобеспорядочная, разрозненная комбинация нот в произведениях Булеза «Structures I» и «II» следует по тому же принципу «вертикальных» отношений: их можно воспринимать как случайные молекулярные движения, которые, если смотреть с достаточного расстояния, достигают средней однородности газа; в этих работах нет места каденциям, ведь у вертикального времени нет ни конца, ни начала. Я не хочу сказать, что новая стратегия прослушивания поможет обнаружить скрытые сокровища, заключающиеся в этих композициях: «Стиммунг» обладает богатым медитативным качеством, но слушатель, который начинает зевать или шевелиться, может обоснованно заключить, что тело подсказывает ему что‑то насчет когнитивного содержания этой музыки. Я просто подчеркиваю, что не все виды музыки требуют одинакового качества прослушивания.

Наиболее успешными из современных экспериментальных композиций являются те, которые обеспечивают подлинные когнитивные структуры, с которыми можно работать («Структуры» Булеза – не когнитивные, а теоретические). Мы могли бы, например, ощутить организованное переплетение и перекрытие тембральных слоев для создания новых, смещающихся текстур. В шестидесятых годах именно текстура звука стала центральным композиционным элементом музыки Ксенакиса и Штокхаузена, Лучано Берио и Кшиштофа Пендерецкого (см. страницу 238). Дьёрдь Лигети создал удивительно разнообразный набор новых музыкальных текстур, которые нужно воспринимать как почти визуальные объекты, некоторые монолитные, а другие эфирные, а не как движения в тональном пространстве. Он воссоздает солнечные лучи, текущие сквозь цветное стекло, в «Лонтано» (1967), а «Мелодиен» (1971) искрится бесчисленными квазимелодическим<