Апрель 1970 г.

Недавно в одном из периферийных театров мне довелось услышать примерно следующее: классическое произведение оттого и классическое, что все в нем ясно, испытано временем, перепроверке не подлежит и творческому суду не подчиняется.

Что ж было мне на это отвечать? Что между классическим произведением и сегодняшним зрителем лежит пограничная полоса, имя которой – театр. Что долг театра в том и заключается, чтобы в подходе к классике – в творческом, если угодно, к ней подходе – найти точку пересечения, совместить два потока "информации", один из которых идет от произведения, рожденного определенной действительностью, от автора, чей талант вызвал к жизни мир образов, а другой исходит от зрителей, ищущих в классическом произведении ответы на свои вопросы, ждущих от него духовного обогащения, утверждения небезразличных им идей и чувств. Что, наконец, на этом пути театр превращается в лабораторию исторических изысканий и в то же время ищет свое, живое отношение к произведению, становится доверенным лицом автора и одновременно представительствует от имени своих зрителей...

Классическое произведение потому и имеет для нас непреходящую ценность, что, сказав своим современникам новое слово о них самих, оно теперь учит нас на примере их жизни. В театре же классика волнует, заставляет думать, учит прежде всего в силу того, что театр в ней откроет. Откроет, сохранив максимально высокую меру объективности и верности автору, проявив максимально высокую меру страстной заинтересованности в том, чтобы осветить в произведении самое нужное и близкое сегодня зрителям.

Поэтому, с моей точки зрения, и не может быть бесспорных на все времена постановок классики: бесспорность здесь приобретает оттенок безликости. Плодотворность же прочтения классики как раз и зависит от того, как соединяются в ткани спектакля, в жизни его образов, в идейных его выводах историческая точка зрения и современная направленность.

Конечно, этот вопрос должен решаться каждый раз на материале конкретных спектаклей. В данном случае такой материал предоставят постановки русской классики, показанные почти одновременно в четырех московских театрах: "Петербургские сновидения" (по роману Достоевского "Преступление и наказание") в Театре имени Моссовета; "Исповедь молодого человека" (по роману Достоевского "Подросток") в Театре имени К. С. Станиславского; "Обломов" (сцены из романа Гончарова) в Театре имени А. С. Пушкина; "Дядя Ваня" Чехова в Центральном театре Советской Армии.

В "Петербургских сновидениях" в полную силу звучит призыв великого русского писателя к человечности, ощутимо стремление создателей спектакля утвердить в человеке моральную стойкость, веру в непреложную победу добра, на защите которого стоит не только "человеческая природа", но и союз людей, душой добру преданных. Именно в этом ракурсе этическая тема "Преступления и наказания" оказалась близкой автору инсценировки романа С. Радзинскому, постановщику спектакля Юрию Завадскому.

Последовательно идя за авторской мыслью, делая ее живым достоянием зрителей, театр прежде всего повествует о нравственных странствованиях Родиона Раскольникова. Повествует, зримо раскрывая и логику "преступления" недоучившегося студента, пролившего "кровь по совести", по соображениям "арифметики": "за одну жизнь–тысячи жизней, спасенных от гниения и разложения", и вслед за тем– логику "наказания" Раскольникова, "замученного" "чувством разомкнутости и разъединения с человечеством" и лишь ценой великих страданий "примкнувшего опять к людям". В повести этой– смысл и цель спектакля Завадского.

Да, происходит известное "выпрямление" сюжета (впрочем, возможно ли адекватное воссоздание безграничного мира романа Достоевского на сценических подмостках?). Да, многие персонажи здесь потеснены, взяты в основном со стороны их участия в судьбе Раскольникова, и темы, с ними связанные, теряют в спектакле самостоятельность. Раскольников занимает авансцену спектакля, решенного как непрерывный монолог, как исповедь героя, он является композиционным и смысловым центром происходящего, средоточием его страстей. Но постановка Завадского сродни роману по целеустремленности, по неуклонности развития мысли, по ожесточенной силе ее выражения. Полнота же здесь – в исследовании души Раскольникова.

В ней сражаются идеи бесчеловечности и добра – по слову Достоевского, "тут дьявол с богом борется, а поле битвы – сердца людей". Взбудораженный и смятенный мир этой души как бы заполняет собою всю немалую сцену театра, определяя стилистику спектакля – до конца правдивого, углубленно психологического и ярко эмоционального. Нет, не случайно Юрий Завадский посвящает "Петербургские сновидения" памяти своего учителя Вахтангова: здесь он наследует вахтанговскую преданность правде и веру в силу театра, верность автору и умение сделать его своим союзником.

В образе, созданном Геннадием Бортниковым, интересны не только точно угаданная внешность и психологический тип героя Достоевского, но и самая тема его – тема "наказания".

Г. Бортников играет Раскольникова с полнейшей захваченностью переживаниями своего героя, с предельной, порой даже излишней, что является ощутимым пока недостатком исполнения, остротой их выражения. Находясь все время на сцене, Раскольников Бортникова словно бы остается наедине с самим собой; обращая монологи в зал, он произносит их так, как если бы говорил со своей совестью.

Герой Г. Бортникова, однако, мучительно ищет и не находит контактов с внешним миром. Суд этого Раскольникова над собою (и суд театра над ним) вершится и ожесточается при каждом его соприкосновении с людьми. С людьми прежде всего, конечно, дорогими его сердцу, готовыми на любую жертву для "милого своего Роди": матерью (Н. Бутова), сестрой Дуней (Э. Бруновская), добрым Разумихиным (В. Отиско), даже сердобольной кухаркой Настасьей (О. Якунина) с ее заботливо припасенными для него вчерашними щами. "Милые", – шепчет Раскольников. "Ненавижу", – кричит он им.

Раскольников не с ними, добрыми, чистыми. Он с другими, с теми, кто несет в мир зло, кто живет по заповеди "возлюби, прежде всех, одного себя": с Лужиным (Г. Некрасов), со Свидригайловым (М. Погор‑жельский), с которыми Раскольникова накрепко связывает содеянное и от которых в ужасе он отшатывается. Отшатывается и идет к униженным и оскорбленным, к таким же, как и он, изгоям общества.

Дрожащий, захлебывающийся словами, весь какой‑то потерявшийся, но взыскующий справедливости Мармеладов (Г. Слабиняк). Сжигаемая болезнью, ожесточившаяся сердцем Катерина Ивановна (И. Кар‑ташева). Безоружная перед миром зла, но сильная добротой своей Соня (И. Саввина). Эти образы вместе с Раскольниковым развивают в спектакле важнейшую для Достоевского тему, без которой потеряли бы основание и философские раздумья, и самое преступление героя. Это – тема социальной несправедливости, трагедии человека, брошенного в мир узаконенной бесчеловечности.

Нищетой (о ней писал Достоевский – в своих записных книжках, Писарев – в своих статьях о "Преступлении и наказании") здесь, кажется, дышит все. Ее отсвет ложится на изможденные лица персонажей, ее запах как бы источают обшарпанные стены двора‑колодца, лестничных клеток (художник А. Васильев), убогие одежды людей, собравшихся на жалкие поминки Мармеладова (массовые сцены решены экономно, просто, бытово и в то же время с обостренным ощущением трагизма). И становятся вдруг понятны не только мотивы преступления Раскольникова, но и слова следователя Порфирия Петровича: "Кто я? Я поконченный человек..."

Образ Порфирия Петровича, с подлинным блеском и удивительной близостью к литературному прототипу созданный Л. Марковым, так же, как и образ Раскольникова, сводит воедино психологический, философский и социальный планы постановки Завадского. Перед нами возникает колоритная фигура тонкого психолога, философского оппонента Раскольникова, фигура, не только поразительно сложная, но и противоречивая.

Да, Порфирий Петрович содействует победе "закона правды и человеческой природы" в душе Раскольникова, обещает ему "впереди" жизнь, разбивает чреватую преступлением теорию "избранничества". Но ведь мы‑то знаем, что перводвигатель событий романа– безысходная нищета, порожденная законами того самого мира, который толкает обездоленных на преступление и на защите которого стоит Порфирий Петрович. Вот почему герой Л. Маркова, казалось бы, одержавший победу в споре с Раскольниковым и за душу Раскольникова, – "поконченный человек". Его победа в масштабах действительности – поражение...

В эпилоге "Преступления и наказания" Достоевский пишет о "моровой язве, вселившейся в тела людей"; в черновиках к "Подростку" – о том, что "человечество", если не хочет погибнуть, должно "возжаждать великой идеи". Раскольников отдает дань "наполеоновскому" культу сильной личности; подросток Аркадий, незаконный сын барина Вер‑силова, одержим идеей стать Ротшильдом. С преступления, ставшего бунтом Раскольникова против мира зла, "начинается его нравственное развитие"; Аркадий, один из тех, кто "обижен с детства... безобразным социальным положением своим", через падения и взлеты обретает "общую руководящую мысль" в жизни.

Конечно, "Подросток" далеко не "Преступление и наказание", но и в нем раскрывается неприятие писателем действительности; конечно, Аркадий – это не Раскольников, но и его духовное развитие учит "закону правды"...

"Подросток", инсценированный и поставленный на сцене Театра имени К. С. Станиславского М. Резниковичем, строится тоже как монолог‑исповедь центрального персонажа, вокруг которого группируются действующие лица и сюжетные линии романа. Автор инсценировки идет на ощутимые жертвы, исключая ряд персонажей, но вряд ли его можно упрекнуть за это. Однако вот ведь что интересно: в центре спектакля оказываются не падения и взлеты Аркадия, не образы людей, в которых талант Достоевского открывает добро и зло, отзывающиеся радостью и болью в душе подростка, а прежде всего сюжет романа, казавшийся еще современникам писателя "фантасмагорическим".

На спектакле, действие которого то рвется вперед, то возвращается назад, стараешься не упустить из вида очередную сюжетную линию, понять, о каком из персонажей, перенаселивших постановку, идет речь. В сумбурном, я бы сказал, развитии спектакля не остается времени для раскрытия характеров персонажей, тех их качеств, о которых лучше всего сказать словами Версилова: "...чем мельче черта, тем иногда она важнее".

Во что обратился в спектакле Версилов, этот мятущийся, чисто по‑русски тоскующий по "золотому веку" человек, "заразивший собою будущее" подростка? В элегантного, с мягкими манерами и вкрадчивым голосом краснобайствующего господина (В. Анисько). Как много значат в романе характер и судьба Катерины Николаевны Ахмаковой и как удивительно статичен, как мало раскрыт в спектакле этот образ (Г. Рыжкова).

А гордая Анна Андреевна (Т. Назарова)? А несчастный, слабый, запутавшийся "князь Сережа" (В. Коренев)? А "злой гений" – его и подростка – фальшивомонетчик Стебельков (А. Филозов), апостол деспотической власти денег? Что сделалось в спектакле с ними?

Эти герои, появляясь на мгновение‑другое из‑за подвижных ширм, которые составляют маловыразительную, не имеющую образной силы декорацию спектакля (художник Д.Боровский), бьются в пароксизме страсти. Известно, что исполненный поразительных психологических контрастов стиль Достоевского обладает магической силой подчинять себе, порабощать исполнителей (это было заметно, кстати, и в игре Г. Бортникова). Но ведь он должен родиться как итог раскрытия живых характеров. В постановке же М. Резниковича этот стиль, пусть верно порой угаданный, становится самоцелью и вместе с сюжетом "залавливает" образы своей аффектированностью, выхолащивает их содержание, примитивизирует смысл ряда эпизодов, решенных режиссером в стиле "театра ужасов" (назову хотя бы сцену в игорном доме).

Можно спорить: талантливо или нет проводит роль Аркадия одаренный молодой актер М. Янушкевич, но для меня очевидно, что дарование исполнителя неверно используется постановщиком. По сцене мечется весьма далекий от героя Достоевского юноша‑неврастеник, почти заика, со сбивчивой речью и ломаными жестами, который находится на опасной грани, едва отделяющей преувеличенность переживаний от патологии. "Дирижируя" событиями спектакля, этот Аркадий вовсе и не крепнет духом, остается безразличным какому бы то ни было последовательному истолкованию произведения Достоевского.

Несправедливо будет не сказать об удачах спектакля – впавшем в детство старом князе Сокольском (Ю. Мальковский), обойденной счастьем сестре подростка Лизе (Е. Никищихина), простодушном мерзавце Ламберте (Г. Бурков). В каждом из этих образов точность непростого психологического рисунка сочетается с благородной сдержанностью игры. Но это происходит как бы вопреки замыслу режиссера, отдавшего все свое внимание раскрытию сюжета и стиля романа Достоевского.

Итак, главный просчет этой постановки – в отступлении от духа произведения Достоевского, в отсутствии современной его трактовки. Не стоит, однако, думать, что второе возможно без первого: в постижении духа произведения и рождается трактовка, в первую очередь трактовка живых характеров. На спектакле же "Исповедь молодого человека" хочется воскликнуть: "Человека, человека давайте мне!.." Но с этим призывом обращается к окружающим его людям, к зрителям герой другого спектакля.

По светлым, свободным от сценического убранства ступеням навстречу зрителю идет молодой человек. Пока он еще не облачился в просторный и заношенный халат, пока не принял удобно‑ленивую позу на колоссальных размеров диване, который вот‑вот будет водружен на сцене (в этом спектакле немногие, но точно отобранные художником Ю. Шапориным детали "играют" наравне с людьми, становятся "документами" их жизни), всмотритесь в глаза актера.

Это глаза нашего современника, чьим пристальным, спокойным, но неравнодушным взглядом нам предстоит посмотреть на мир романа Гончарова "Обломов".

На спектакле, поставленном О. Ремезом (автор инсценировки – А. Окунчиков), приходится отказываться от многих общепринятых мнений о романе и не спешить с выводами. Прежде всего потому, что эпически спокойное повествование Гончарова обретает в сценическом переложении непривычный драматизм.

Вот уже Илья Ильич Обломов, роль которого исполняет в спектакле Роман Вильдан, возлежит на диване, нехотя препирается с изрядно постаревшим Захаркой (В. Машков), несуетливо ищет письмо от старосты из Обломовки. Все, кажется, уловлено режиссером и актером в образе этого ленивца и байбака, ставшего, по слову Добролюбова, "знамением времени".

Но вот в покой обломовской квартиры впархивает этаким упитанным паркетным шаркуном некий Алексеев (Ю. Фомичев), зовет Обломова в Петергоф. Вот словно злой чертик из табакерки врывается сюда Тарантьев (А. Локтев), мгновенно "сочиняющий" переезд Обломова в дом Пшеницыной. И вслед за ними проникает на сцену суматошливая разноголосица уличной толпы...

А потом, у Ольги, вытащенный Штольцем на свет божий, Обломов столкнется с сентиментальным светским щеголем Волковым (В.Сафронов), без удержу восторженным литератором Пенкиным (А.Чернов), которые обрушат на него ворох сплетен. Тогда‑то Обломов и возопит о "человеке", которого нет нигде, тогда скажет, глядя на них, участливо и чуть презрительно: "Когда же жить?" И еще: "Несчастные!" Смешно скажет, но и тревожно как‑то. И снова взгромоздится на свой диван, который отныне становится чем‑то вроде спасительного плота на волнах бурного житейского моря для этого свободного от суетности, пошлости, мелочности человека, каким рисует Р. Вильдан своего героя.

Разве мог тот, хрестоматийный Обломов, к которому невольно все привыкли, так слушать беллиниевскую "Casta diva" из уст Ольги, так воспрянуть на наших глазах в великой и чистой любви к героине? Разве мог он вселить и в сердце Ольги любовь к себе, так, со слезами "со дна души восставшего счастья", воскликнуть: "Боже мой! Как хорошо жить на свете!", а потом, спасовав перед "жжением" жизни, предав свое чувство и свою любимую, идти через такие муки к своему успокоению подле пухлой и заботливой Агафьи Матвеевны (М. Кузнецова)?

Путь, пройденный Обломовым в спектакле, условно говоря, видится мне так: от иронии через драматизм к теснейшему слиянию того и другого. Объективная точка зрения на Обломова везде выдержана в спектакле, "обломовщина" как социальное явление, "барски‑обломовские иллюзии", по выражению В. И. Ленина, здесь разоблачены и в самом герое, и в сатирическом показе среды, его выпестовавшей, – я имею в виду виртуозно решенную режиссером сцену "сон Обломова".

Да, Обломов Вильдана не годится в герои, но он и не претендует на это. А разве Штольц с его верой в "зарю нового счастья", осуществлением которой сделался для него капитализм, разве этот, весь какой‑то "зашнурованный", сухой удачник Штольц (Ю. Стромов) – герой? А разве любовь к этой милой, но чересчур земной Ольге (Н. Попова), стоящей много ниже чувства к ней Обломова, способна разрешить дилемму, жить, как все, или не жить вовсе, которая столь резко встает перед Обломовым в спектакле?

Нет, куда там, Обломов не герой! Реальные герои этой жизни – все тот же Тарантьев да братец Пшеницыной, Мухояров, неожиданно гротесково, но в полном соответствии с замыслом Гончарова сыгранный актером Н. Прокоповичем этакой одушевленной машиной для обирания доверчивых простаков. Что может противопоставить им Обломов? Да свое "честное, верное сердце", то "природное золото", которое дал нам оценить в своем герое Вильдан. Это немало, но для борьбы явно недостаточно.

Новая жизнь требует новых героев – мысль общеизвестная. Но кто бы мог предположить, что именно она станет главной в сценической интерпретации романа Гончарова – быть может, и далекой от бесспорности, но глубокой и современной.

"Дядя Ваня" Чехова на сцене ЦТСА (режиссер Л. Хейфец, художник И. Сумбаташвили) внешне подчеркнуто элегантен, непривычно сдержан и очень целен. Целен не только в открытом глазу рисунке суховатых мизансцен, не только в скупой исполнительской манере без особых недоговоренностей и эмоциональных взрывов, но, что самое главное, и во внутренних своих мотивах, в которых яснее всего проявился весьма спорный замысел постановщика, изменивший самое существо образов пьесы, принизивший ее общее звучание.

В этом спектакле последовательно раскрывается объективное, я бы даже рискнул сказать сильнее – нарочито стороннее, граничащее с отчужденностью или даже плохо скрытой неприязнью, отношение к персонажам чеховской пьесы.

Есть в спектакле Л. Хейфеца точные приметы места и времени действия, есть в игре актеров, пусть и не выявленный в полной мере, драматизм. И все‑таки от постановки веет холодком.

Дело в том, что и хотелось бы, но невозможно принять в сердце судьбу представленных в спектакле людей, ибо все они без исключения сделались здесь "нудными, скучными", ибо "во всех них сидит бес разрушения", побуждающий их на взаимное мучительство.

Речь идет не о неудачном исполнении ролей актерами, многие из которых убедительны и порой открывают в образах черты, прежде остававшиеся в тени. Мне, например, никогда не приходилось видеть такую законченно ироническую трактовку Войницкой (Л. Добржанская), такое смелое раскрытие запоздалой, эгоистической жажды жизни у профессора Серебрякова (М. Майоров). Но, увы, чем лучше играют актеры, чем интереснее режиссерские приемы, тем хуже это для общего звучания спектакля, лейтмотивом которого все явственнее становятся слова Елены Андреевны: "...Мир погибает не от разбойников, не от пожаров, а от ненависти, вражды, от всех этих мелких дрязг".

Если бы, даже сохранив критическое отношение к персонажам пьесы, создатели спектакля сумели раскрыть трагическую напряженность внутренней их жизни, сделать явственным драматизм общей для всех них исторической судьбы, весь спектакль развивался бы в иной, куда более близкой к Чехову плоскости. Но этого не было в замысле, этого нет и в спектакле.

Нет в какой‑то уж очень простоватой, не глубоко чувствующей, почти механически повторяющей за Астровым его слова о природе Соне (Н. Вилькина). Нет в очаровательной, искренней, но и чувственной, порой почти циничной Елене Андреевне (А. Покровская).

Нет этого и в Астрове (Г. Крынкин), обрисованном в спектакле с заметной иронией этаким немного усталым от собственного красноречия говоруном. Недостает этого внутреннего драматизма и актеру, казалось бы, склонному к трагическим краскам, – Андрею Попову, сделавшему своего Войницкого трогательным неудачником, не более того.

Нет, невозможно отнести к этим людям исполненные высокого смысла пророческие слова другой чеховской героини – Ольги из "Трех сестер": "...но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас". Слишком уж далеко отошел от Чехова спектакль, уж очень сомнительным оказался замысел его постановщика.

И тем не менее статью, посвященную проблеме прочтения русской классики нашими театрами, мне хочется заключить именно этими чеховскими словами. Потому, что классическое произведение живет на сцене полной и новой жизнью только тогда, когда мир его идей и образов, бытие его героев, воссозданные искусством театра, несут зрителям радость.

Радость художественного наслаждения. Радость встречи с талантом писателя‑творца. Радость духовного обогащения.

(Точка пересечения // Театральная жизнь. 1970. №8).

Иллюстрации

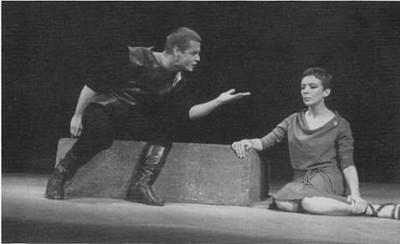

«Медея» Ж. Ануя. Ясон ‑ Д. Гаврилов, Медея ‑ Ж. Владимирская. Режиссер Б.А. Львов‑Анохин. Московский драматический театр им. К.С. Станиславского

«Безумный день, или Женитьба Фигаро» П.О.К. Бомарше.

Граф Альмавива ‑ В. Гафт, Графиня ‑ В. Васильева. Режиссер В.Н. Плучек. Московский театр сатиры

Сцена из спектакля «Анна Каренина» по Л.Н. Толстому. Режиссер Р.Г Виктюк. Театр им. Евг. Вахтангова

Сцена из спектакля «Шестеро персонажей в поисках автора» по пьесе Л. Пиранделло. Режиссер А.А. Васильев. Театр «Школа драматического искусства»

«Сорри» А. Галина. И. Чурикова и Н. Караченцов. Режиссер ГА. Панфилов. Театр «Ленком»

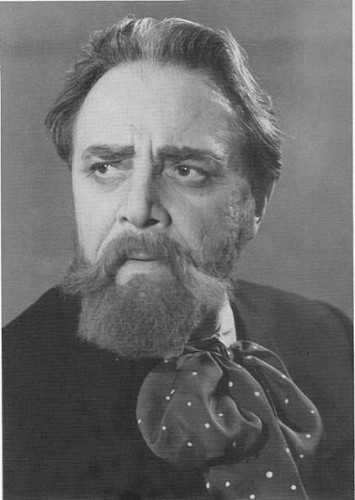

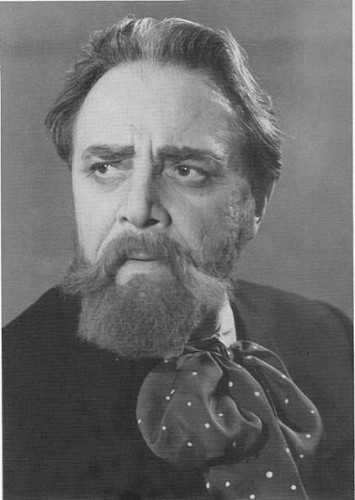

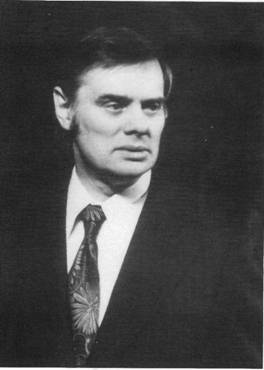

Народный артист СССР Василий Александрович Орлов

«Дядя Ваня» А.П. Чехова. Войцеховский ‑ В. А. Орлов. МХАТ

«Три сестры» А.П. Чехова. Кулыгин ‑ В. А. Орлов. МХАТ

«Золотая карета» СИ. Алешина. Полковник Березкин ‑ В. А. Орлов. МХАТ

«Все остается людям» СИ. Алешина. Академик Дронов ‑ В.А. Орлов. МХАТ

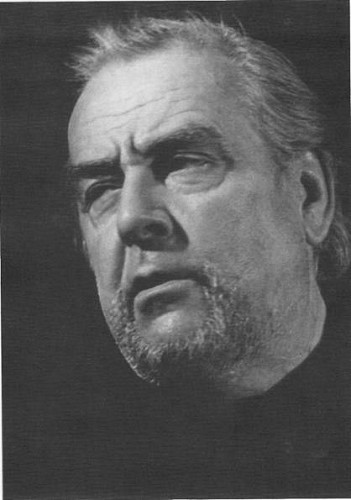

Народный артист СССР Андрей Александрович Гончаров

Сцена из спектакля «Банкрот» по А.Н. Островскому. Режиссер А.А. Гончаров. Театр им. Вл. Маяковского

Сцена из спектакля «Характеры» по В.М. Шукшину. Дед ‑ В. Кондратьев, Юрка ‑ А. Соловьев. Режиссер А.А. Гончаров. Театр им. Вл. Маяковского

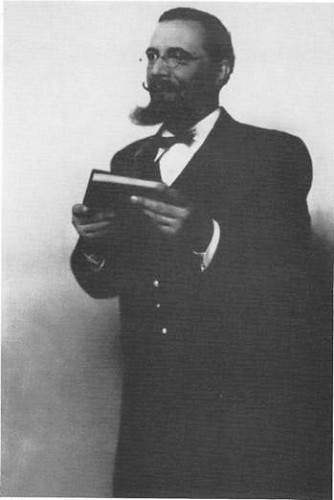

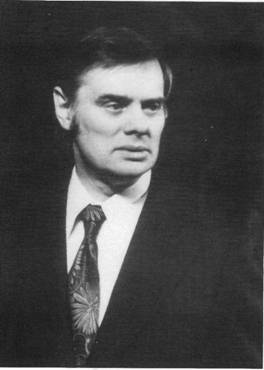

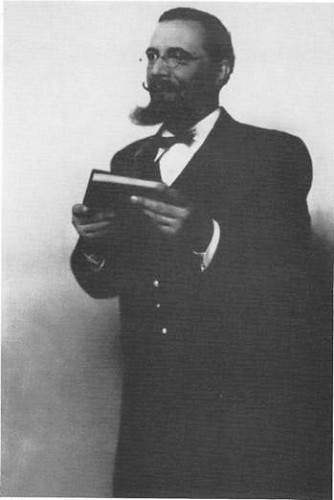

Борис Владимирович Алперс

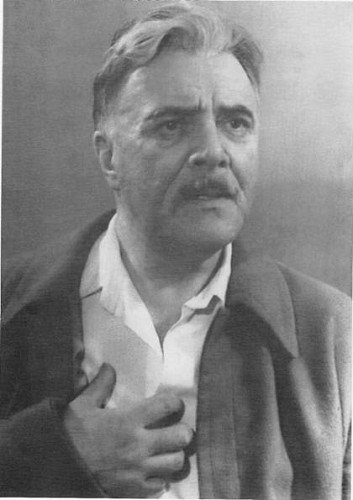

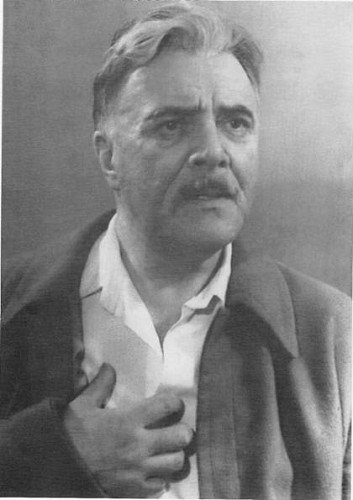

Афанасий Дмитриевич Салынский

Народный артист СССР Владимир Алексеевич Андреев

Народный артист Украины Матвей Абрамович Ошеровский

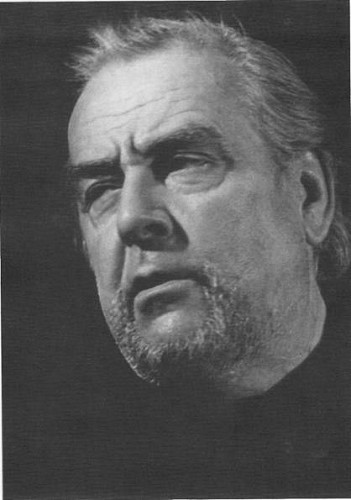

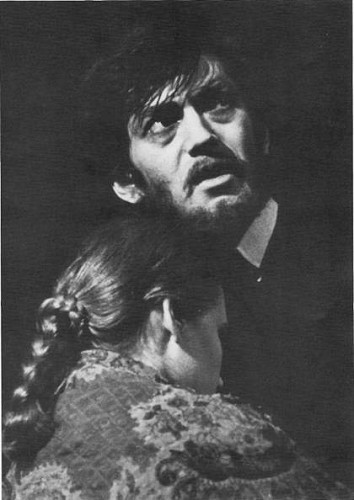

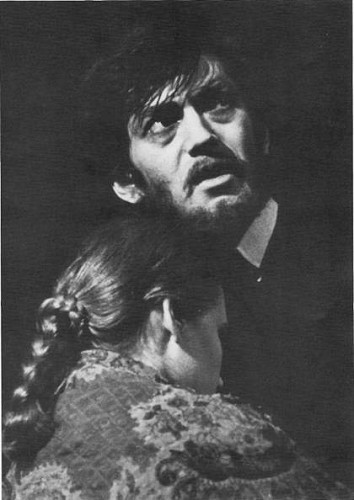

«Петербургские сновидения» по Ф.М. Доаоевскому.

Раскольников ‑ Г Бортников, Соня ‑ И. Савина, Режиссер Ю.А. Завадский. Театр им. Моссовета

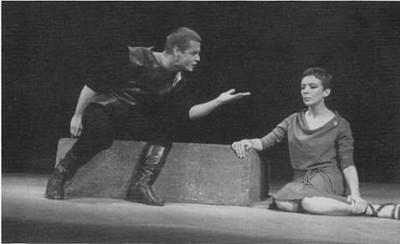

Сцена из спектакля «Дядя Ваня» по пьесе А.П. Чехова. Режиссер Л.Е.Хейфец. ЦАТСА

Сцена из спектакля «Вишневый сад» по пьесе А.П. Чехова. Режиссер А.В. Эфрос. Театр на Таганке

Сцена из спектакля «Тартюф» по пьесе Мольера. Режиссер А.В.Эфрос. МХАТ

Сцена из спектакля «La Divina». Режиссер и балетмейстер А. Сигалова. «Свободная труппа А. Сигаловой»

Сцена из спектакля «Взрослая дочь молодого человека» по пьесе В. Славкина. Режиссер А.А. Васильев. Московский драматический театр им. К.С. Станиславского

Сцена из спектакля «Серсо» по пьесе В. Славкина. Режиссер А.А. Васильев. Театр на Таганке

Продолжение

Спектакли последних лет

Июль 1972 г.*

Спектакли последних лет... Эта тема необозрима.

Необозрима прежде всего в буквальном смысле этого слова. Вряд ли найдется человек, даже из числа завзятых театралов, который успел бы познакомиться со всеми спектаклями, показанными за последние годы.

С другой стороны, что такое пять‑семь лет по сравнению с театральными эпохами далекого прошлого? В кино применяется особый прием, называемый "стоп‑кадром", когда естественное движение фильма вдруг останавливается и на экране предстает как бы врасплох захваченный тот или иной его момент. Обзор спектаклей последних лет – это как бы запечатленная "стоп‑кадром" непрерывно меняющаяся театральная жизнь. Это своего рода "срез" живой ткани театральной практики сегодняшнего отечественного театра, способный дать лишь самое общее представление о сложнейших процессах, в нем происходящих. При этом сразу же хотелось бы предупредить, что речь пойдет о постановках московских театров.

В известной степени это сознательное сужение темы искупается той выдающейся ролью, которую играет в отечественном театре творчество мастеров московской сцены. Но и после этой оговорки раскрытие темы нуждается, видимо, в некотором предварительном рассуждении о специфике театрального искусства, об особенностях ее проявлений в работах наших театров за последние годы, наконец, о задачах, которые стоят сегодня перед художниками нашей сцены.

Театр издавна занимал в духовной жизни человечества особое место. В разные эпохи и в разных странах он переживал головокружительные взлеты и падения, но при этом всегда оставался, по словам выдающегося русского актера А. И. Южина, "звездным небом человечества".

Вот и сейчас, когда театр находится в куда более сложных отношениях со своим временем, выдвинувшим на первое место такие виды искусства, как кино и телевидение, с литературой, обладающей большей, чем театр, возможностью распространения, он тем не менее вызывает самый живой интерес. Почему? Ответ на этот вопрос заключается в специфике театрального искусства.

Только театр способен дать зрителю живые и многокрасочные впечатления, непосредственно обращенные в зрительный зал со сцены; только в театре искусство возникает в атмосфере радостного события, как бы стихийно рождается на глазах у зрителей; только театральный спектакль обладает такой чудодейственной силой сплочения аудитории, когда каждый зритель начинает жить вместе со всем залом – в единой мысли, в едином чувстве, в едином порыве.

Вероятно, это и имел в виду В. Г. Белинский, когда‑то назвав театр "властелином чувств", отметив его "магическую силу над душой человеческой", благодаря которой отдельное зрительское "холодное "я" исчезает в пламенном эфире любви", во всеобщем "энтузиазме". Вдохновенные слова критика сохранили свое значение и сегодня, ибо выражают вечную суть театрального искусства, раскрывающуюся на его вершинах.

Вот почему мы мечтаем сегодня о единении сцены и зала. Об искусстве, способном художественной своей силой захватить воображение зрителей, воспламенить их сердца и разум жаждой познаний, неослабевающими поисками истины. Мастера театра стремятся сегодня освоить все богатство реальной действительности, не ограничиваться частностями, не замыкаться в кругу поучительных сентенций, а отражать жизненные процессы в их движении.

Искусство театра– это искусство, живущее ощущением современности, существующее в сегодняшнем дне и для сегодняшнего зрителя, – оно производное времени и его барометр. По спектаклям Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова, Попова, Охлопкова можно с большой точностью судить о годах их создания, о духовной жизни общества той поры.

Спектакль может рассказывать о современности, но если он лишен живого чувства времени, если в нем отсутствует серьезный и искренний интерес его создателей к окружающим их в реальной действительности людям – такой спектакль никого не затронет, со зрителем, перед которым он разыгрывается, так и не встретится.

Воздействие спектакля на зрителя ослабляется и в том случае, если театр к своей аудитории относится с недоверием, – боится, как бы зритель не "потерялся" в сложном жизненном материале, обращается к прямолинейному поучению, упрощает конфликты и характеры. Талант в театре – это не только художественная смелость и ясность мысли, это еще и доверие к зрителю.

Таков, на мой взгляд, круг проблем, стоящих ныне перед отечественным драматическим театром.

У нас много хороших театров. И, однако же, далеко не каждый спектакль становится победой театрального коллектива, далеко не всякое выступление талантливого актера на сцене ведет к успеху... Потому что театр – быть может, сложнейшее из искусств – требует от художника всесторонней одаренности, мастерства, духовной зрелости, не только понимания своих задач, но и умения практически решать их своим творчеством. Потому, затем, что театр ни одну из указанных выше проблем не может решить в отрыве от всех остальных; в том‑то и заключается сила театрального искусства, что все его качества неразрывно связаны друг с другом. Потому, наконец, что спектакль – результат сочетания усилия и воли многих художников – является равнодействующей многих сил и успех его зависит от многих и многих обстоятельств...

Все это так. Но зритель, который приходит в театр, вовсе не обязан разбираться в сложных процессах, происходящих в театральных недрах. Он смотрит спектакль, к которому и предъявляет свои требования, по которому судит и о театре, и о его художниках. Поэтому речь и пойдет о спектаклях, в которых на ограниченном отрезке времени так или иначе отразилось сегодняшнее творчество театра и питающая его жизнь. А так как это время еще не "остыло", автор не ставит перед собой задачу спокойно обозреть театральные горизонты. Он исходит из того, что сегодняшний день театра творится пристрастием его художников, в том числе критиков, неизменных спутников театра, его помощников и судей. И дальнейшее есть не что иное, как живые впечатления одного из них о московских спектаклях последних лет.

* * *

Театр в известном смысле живет светом двойного отражения: он отображает действительность, не будучи вполне самостоятельным; он дает жизнь пьесе, которая в первую очередь раскрывает мировосприятие драматурга. Выбор пьесы – дело очень тонкое, и, разумеется, театр делает его в соответствии со своими художническими пристрастиями, оставляя за собой право самостоятельного истолкования произведения. Особенно этот выбор труден, когда дело касается современной драматургии, сила которой заключается в освоении нового, сегодняшнего, постоянно изменяющегося материала, в умении выразить особенность вновь возникающих конфликтов и свойства вновь формирующихся характеров. Современная драматургия составляет ядро репертуара нашего театра, ибо непосредственно отражает действительность, влияет на направление ее развития; ее никак не заменить обращением к классике, к пьесе десяти‑двадцатилетней давности...

Надо признаться, что драматурги в долгу перед театром и перед зрителем: все еще мало пьес, в которых сегодняшняя действительность находила бы небанальное, смелое, широкое отражение, в которых обретали бы вторую жизнь люди со сложными человеческими характерами, духовными качествами, нравственными убеждениями. Таких пьес было не слишком много и в последнее пятилетие. Куда больше было спектаклей, создатели которых попытались выразить преемственность традиций сегодняшней и классической советской драматургии.

Среди московских постановок этого плана можно в первую очередь назвать "Оптимистическую трагедию" Вс. Вишневского (Малый театр) и "Дни Турбиных" М. Булгакова (МХАТ).

Создателям этих спектаклей, поставленных Л. Варпаховским, удалось показать новые грани произведений классической советской драматургии. Я имею в виду прежде всего неожиданную, почти гротесковую по внешнему своему рисунку и в то же время психологически глубокую игру М. Царева в роли Вожака, которого он изобразил анархиствующим интеллигентом, опытным и расчетливым лицедеем, умным и изворотливым врагом; непривычное для драматургии М. Булгакова широкое и эмоционально значительное решение массовых сцен во мхатов‑ском спектакле. Вслед за этими работами можно поставить "Разлом" Б. Лавренева (Театр им. М. Ермоловой), "Интервенцию" Л. Славина (Театр сатиры) – спектакли, создатели которых не только стремятся воссоздать в сценической атмосфере, в бытии театральных персонажей прошлое время, но и раскрыть сегодняшнее наше представление об истории, волнение художников, к ней прикоснувшихся. Однако, как мне представляется, театрам далеко не всегда удавалось донести до зала правду о революции.

Конечно, в пьесе, написанной по мотивам "Конармии" И. Бабеля и поставленной Театром им. Вахтангова, есть сцены романтически возвышенные – есть они и в спектакле, в котором заняты лучшие силы вах‑танговцев: Ю.Борисова, М.Ульянов, Н.Гриценко, Ю. Яковлев, Л. Пашкова. Но только это романтика самого общего и, я бы сказал, поверхностного плана. Она опирается на яркие, подсвеченные сочным юмором зарисовки фронтового быта, на самобытные до причудливости образы конармейцев, но почти вовсе минует психологическую сложность характеров, подчас жгучий драматизм ситуаций, всегда озаренный у Бабеля трагическим светом смертельной, жертвенной, яростной борьбы за новую, рождающуюся в муках жизнь. Односторонняя прямолинейность трактовки персонажей, комическое начало, ощутимое в бравурной смене эпизодов спектакля, мешают театру подняться до уровня прозы Бабеля.

Нечто похожее произошло, на мой взгляд, в одном из спектаклей Театра сатиры, посвященном героям первых пятилеток. Молодой талантливый режиссер М. Захаров создал по мотивам пьес драматурга Н. Ф. Погодин<