Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Топ:

Техника безопасности при работе на пароконвектомате: К обслуживанию пароконвектомата допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования...

Оснащения врачебно-сестринской бригады.

Основы обеспечения единства измерений: Обеспечение единства измерений - деятельность метрологических служб, направленная на достижение...

Интересное:

Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...

Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...

Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...

Дисциплины:

|

из

5.00

|

Заказать работу |

Содержание книги

Поиск на нашем сайте

|

|

|

|

Собственный вес колонны определим в процентном соотношении, приняв для верхней части 20% от веса колонны, для нижней 80% от веса колонны qfk = 0,4 кН/м2.

Расчётный вес верхней части колонны:

Расчётный вес нижней части колонны:

Поверхностная масса стен 200 кг/м2, переплетов с остеклением 35 кг/м2.

Снеговая нагрузка

Нормативная снеговая нагрузка для города Минска (2 снеговой район, подрайон 2в) по национальному приложению изменение №2 ТКП EN 1991-1-3-2009 (стр.4, рисунок НП.1) [2]. Определим снеговую нагрузку действующую на покрытие по следующей формуле ТКП EN 1991-1-3-2009 (стр.6, п.5.2, (5.1)) [3]:

(2.1)

(2.1)

где  - коэффициент формы снеговых нагрузок (

- коэффициент формы снеговых нагрузок ( ),(табл.5.2, стр.8, п.5.3.2) [3];

),(табл.5.2, стр.8, п.5.3.2) [3];

- характеристическое значение снеговых нагрузок на грунт (стр.5, таблица НП.1.1) [2]

- характеристическое значение снеговых нагрузок на грунт (стр.5, таблица НП.1.1) [2]

- коэффициент окружающей среды (стр.7, п.5.2(7)) [2] (

- коэффициент окружающей среды (стр.7, п.5.2(7)) [2] ( ).;

).;

- температурный коэффициент (стр.7, п.5.2(8)) [2] (

- температурный коэффициент (стр.7, п.5.2(8)) [2] ( ).

).

(2.2)

(2.2)

где  - высота местности над уровнем моря (

- высота местности над уровнем моря ( ) по спутниковой карте высот местности [4].

) по спутниковой карте высот местности [4].

Подставим значения в формулу (2.2):

Подставим значения в формулу (2.1):

Ветровая нагрузка

1. Определим базовое значения скорости ветра по следующей формуле ТКП EN 1991-1-4-2009 (стр.7, п.4.2, (4.1)) [5]:

(2.3)

(2.3)

где  - базовая скорость ветра, определяемая как функция направления ветра и времени года, на высоте 10 м над уровнем земли для типа местности II;

- базовая скорость ветра, определяемая как функция направления ветра и времени года, на высоте 10 м над уровнем земли для типа местности II;

- коэффициент, учитывающий направление ветра в соответствии с НП 2.1, стр.110 [5];

- коэффициент, учитывающий направление ветра в соответствии с НП 2.1, стр.110 [5];

- сезонный коэффициен в соответствии с НП 2.5, стр.110

- сезонный коэффициен в соответствии с НП 2.5, стр.110  [5];

[5];

- основное значение базовой скорости ветра по Изменению №2 ТКП EN 1991-1-4-2009 (стр.4, рисунок НП.1)

- основное значение базовой скорости ветра по Изменению №2 ТКП EN 1991-1-4-2009 (стр.4, рисунок НП.1)  [6];

[6];

Подставив в (2.3) получим:

2. Определение средней скорости ветра в соответствии с [5] (стр.8, п.4.3. (4.3)):

(2.4)

(2.4)

где  - коэффициент, учитывающий тип местности;

- коэффициент, учитывающий тип местности;

- орографический коэффициент

- орографический коэффициент  ;

;

- базовая скорость ветра.

- базовая скорость ветра.

Определим коэффициент, учитывающий тип местности по формуле [5] (стр.8, п.4.3.2, (4.4)), так как  , то:

, то:

(2.5)

(2.5)

где  - высота над землей (

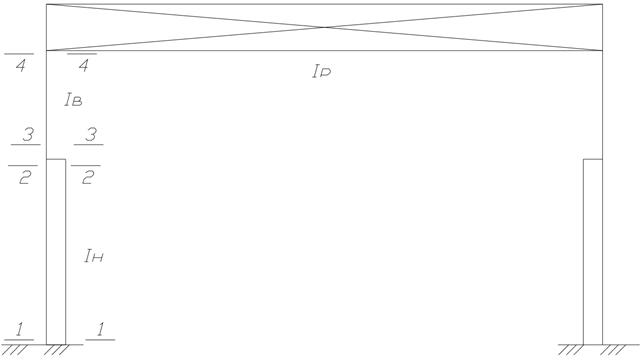

- высота над землей ( ) (рисунок 2.2);

) (рисунок 2.2);

- коэффициент местности, зависящий от параметра шероховатости z0 по следующей формуле [5] (стр.8, п.4.3.2, (4.5)):

- коэффициент местности, зависящий от параметра шероховатости z0 по следующей формуле [5] (стр.8, п.4.3.2, (4.5)):

(2.6)

(2.6)

где  - 0,05 м (тип местности II (стр.9, табл.4.1)) [5];

- 0,05 м (тип местности II (стр.9, табл.4.1)) [5];

- параметр шероховатости (

- параметр шероховатости ( );

);

- минимальная высота (стр.9, табл.4.1) [5], (

- минимальная высота (стр.9, табл.4.1) [5], ( );

);

- 200 м.

- 200 м.

Тогда получим:

Определим среднюю скорость ветра:

3. Пиковое значение скоростного напора.

В соответствии с [5] (стр.10, п.4.4, (4.7)) определим интенсивность турбулентности, так как  , то:

, то:

(2.7)

(2.7)

где  - коэффициент турбулентности в соответствии с [5] (НП 2.14, стр.111), (

- коэффициент турбулентности в соответствии с [5] (НП 2.14, стр.111), ( );

);

Определим значение среднего скоростного напора в соответствии с [5] (стр.11, п.4.5, (4.10)):

(2.8)

(2.8)

где  - плотность воздуха, которая зависит от высоты над уровнем моря, температуры и барометрического давления принимается в соответствии с [5] (НП 2.36, стр.113), (

- плотность воздуха, которая зависит от высоты над уровнем моря, температуры и барометрического давления принимается в соответствии с [5] (НП 2.36, стр.113), ( );

);

Определим пиковое значение скоростного напора в соответствии с [5] (стр.11, п.4.5, (4.8)):

(2.9)

(2.9)

4. Определим ветровое давление действующее на стены в соответствии с [5] (стр.12, п.5.2, (5.1)) по формуле:

(2.10)

(2.10)

где  - пиковое значение скоростного напора ветра;

- пиковое значение скоростного напора ветра;

- аэродинамический коэффициент внешнего давления в соответствии с [5] (п.7.2.2, стр.20, табл.7.1).

- аэродинамический коэффициент внешнего давления в соответствии с [5] (п.7.2.2, стр.20, табл.7.1).

Так как  , следовательно

, следовательно  и

и  .

.

Тогда:

Рисунок 2.2 – Ветровая нагрузка на здание

Крановые нагрузки

Крановые нагрузки определим согласно СНиП 2.01.07-85 (стр.6) [7]:

Определим максимальное и минимальное давление на колонну:

(2.11)

(2.11)

(2.12)

(2.12)

где  - коэффициент сочетания (

- коэффициент сочетания ( );

);

- коэффициент надёжности по нагрузке для крановых нагрузок

- коэффициент надёжности по нагрузке для крановых нагрузок

( );

);

- собственный вес подкрановой балки (

- собственный вес подкрановой балки ( );

);

- коэффициент надёжности по нагрузке для подкрановых балок

- коэффициент надёжности по нагрузке для подкрановых балок

( );

);

- сумма ординат линий влияния (рисунок 2.3).

- сумма ординат линий влияния (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 – Эпюра давления от колёс двух сближенных кранов

Подставим значения в формулы (2.11) и (2.12):

Подкрановые балки устанавливаются с эксцентриситетом по отношению к оси нижней части колонны, поэтому в раме возникают сосредоточенные моменты:

(2.13)

(2.13)

(2.14)

(2.14)

где

Поставив значения в (2.13) и (2.14) получим:

Расчётное горизонтальное давление на колонну равно:

(2.15)

(2.15)

где  - усилие, которое передаётся колесом.

- усилие, которое передаётся колесом.

Подставим значения в (2.15):

Статический расчёт поперечной рамы

Расчетные усилия находим для левой стойки в предварительно намеченных характерных сечениях, показанных на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 – Обозначение характерных сечений и моментов инерции элементов рамы

Так как на данной стадии проектирования жесткости элементов рамы неизвестны, то условно установим соотношение их моментов инерции (стр.338) [1]:

Поперечная рама воспринимает следующие нагрузки:

- собственный вес конструкций — вес каркаса, кровли и стенового ограждения;

- снеговую нагрузку;

- крановые нагрузки - вертикальные давления колес кранов и силы поперечного торможения;

- ветровую нагрузку.

Нагрузки разделяются на постоянные и временные. Временные нагрузки, в свою очередь, делятся на нагрузки длительного действия и кратковременные.

|

|

|

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

© cyberpedia.su 2017-2025 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.

Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!