Молчание и слово

В статье «Поэтическое кино» Пьер Паоло Пазолини написал, что лингвистический инструментарий экрана глубоко иррационален, поскольку лежащая в его основе визуальная коммуникация не приведена в сколько‑нибудь законченную систему. Лексика фильма складывается из двух последовательных процедур: автор берет из зрительного хаоса образы‑знаки, систематизирует их в своем собственном каталоге и только потом высказывается всякий раз заново обретенным языком. Таким образом в кино постепенно образуется что‑то вроде словаря, где стилистика предшествует грамматике, или, говоря проще, кинообразы имеют под собой выраженную субъективную природу, поскольку тот или иной кинематографист наделил определенным переносным значением этот, а не другой фрагмент зримого мира[1].

С этим утверждением можно спорить, однако оно, безусловно, восходит к самой сути киноязыка, бытующего в триединстве мировидения, зрительного образа и техники съемки. Последний фактор редко учитывается и еще реже описывается применительно к «художественным» аспектам кинематографа, что совершенно неправильно. Кино – техническое искусство, и все его великие жрецы от Мельеса до Хичкока и от Кулешова до Антониони были увлеченными «технарями», то есть понимали, что кинематографическая машинерия напрямую связана с образом мира. Чтобы попасть из одной комнаты в другую, достаточно одного‑единственного монтажного стыка, но Ренуар в «Правилах игры» предпочел раздвинуть стену павильона, чтобы не останавливать непрерывное движение камеры – этот тревелинг способен сказать о «горизонтальном гуманизме» режиссера куда больше, чем диалоги иных его фильмов. Ниже придется не раз останавливаться на внешне технологических аспектах киноизображения – движении камеры, ракурсе, крупностях и т. д., на всем том, что привычно связывается с абстрактной киновыразительностью, но и на том, что в работе больших киномастеров является частью мировоззрения.

Очевидно, что, включая черты авторского видения, образный кинословарь имеет под собой и иные, имперсональные основы – социальные, культурные, религиозные. Зрение воспитывается – об этом много писал Рудольф Арнхейм, на этом частично построил свою теорию кинематографического интертекста Михаил Ямпольский. Не претендуя на столь же объемный охват проблемы, мне бы хотелось провести несколько параллелей, связанных с фигурой Бергмана, одного из последних модернистских киноавторов, для которого индивидуальный язык есть немалая составляющая творчества.

Лицо

В 1928 году Карл Теодор Дрейер выпустил «Страсти Жанны д’Арк» – по словам Жоржа Садуля, «первый звуковой фильм эпохи немого кино». Первая часть документальной реконструкции процесса над Орлеанской девой строилась на панорамах внутри здания суда, в третьей и заключительной камера Рудольфа Матэ размашисто двигалась по площади, на которой происходила казнь.

Особое место в истории кино занимает центральная часть картины – поединок суперкрупных планов Жанны и ее судей. «Благодаря крупным планам, – говорил впоследствии режиссер, – зритель получал те же удары, что и Жанна, когда ее мучили вопросами»[2]. Анализируя эту эстетику, Михаил Ямпольский точно заметил, что рамка кадра, «обрезающая» лицо героини, в конце концов доставляет зрителю физическую боль, – ту же боль, которую испытывает истязаемая плоть и которая превозмогается духовным усилием[3]. Границы экрана и внутриэкранная реальность вступают в дополнительные надконвенциональные отношения, условное пространство размыкается в область безусловных ощущений.

«Страсти Жанны д'Арк». Карл Теодор Дрейер. 1928

Дрейер снял фильм о победе духа над материей. При этом «Страсти» до сих пор остаются одним из самых значительных примеров европейского модернизма. Хотя бы потому, что «средневековый человек» Дрейер, ориентированный в восходящей иерархии ценностей, не признавал культурной «середины» (вслед за Хансом Зедльмайром определим модернизм как «утрату середины»). «Болевой» эффект крупных планов выдает в Дрейере и навыки классической доэкранной традиции, той самой, которая заставляла первых кинозрителей воспринимать укрупненные части человеческого тела как «расчлененку». С другой стороны, выход за пределы художественного текста означает типичную авангардную акцию, устремленную в срединную зону между искусством и жизнью. Авангард, как радикальный образ действия художника‑модерниста, часто высвобождает витальные энергии, стремясь к сверххудожественному влиянию – парадоксальным образом у религиозного аскета Дрейера физическим бытием наделяется сам фильм.

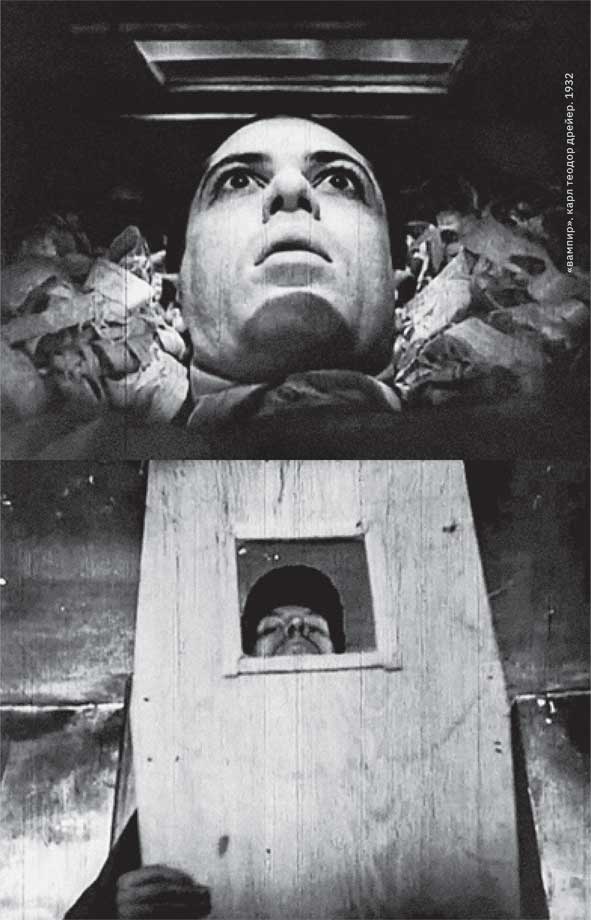

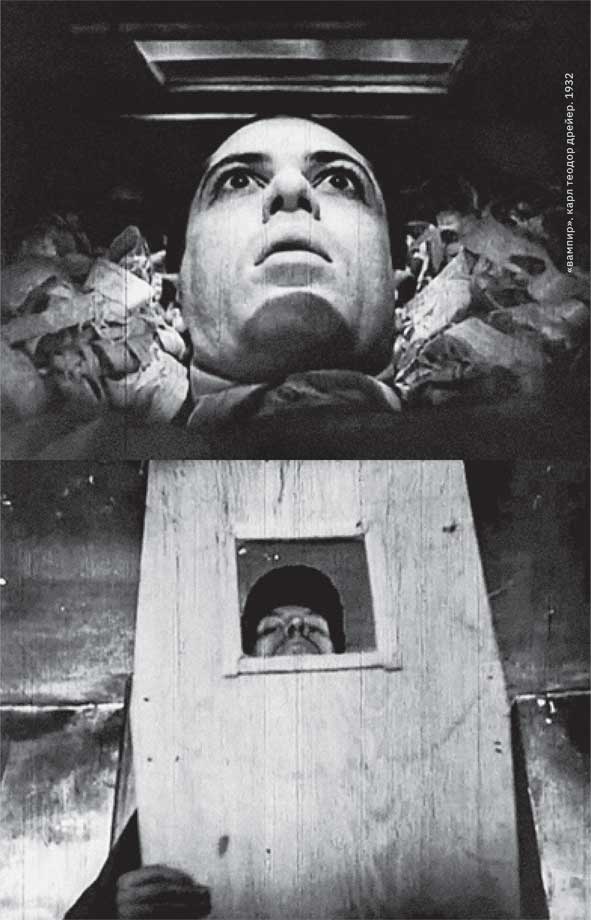

Впрочем, особого парадокса здесь нет. Дрейер‑протестант не случайно избрал лица в качестве неопосредованных объектов физической реальности (впоследствии он признал, что решающую роль в этом выборе сыграл «Броненосец „Потемкин“», открывший ему выразительность физиогномики без грима). Снятые на сверхчувствительную по тем временам панхроматическую пленку, лица «Страстей» обнажили ландшафт души в соприкосновении с главным элементом поэтики Дрейера – словом. Известно, что режиссер заставлял исполнителей наизусть заучивать протоколы допросов Жанны и артикулировать в немом кадре именно те слова, которые затем повторялись как титры и как судейская запись. Истинность высказывания поверялась телесной болью, дух жил в слове, слово умерщвляло плоть, но оно же через страдание спасало душу. Лицо как образ души, вообще, следует признать одним из главных понятий в авторском словаре Дрейера. Например, в снятом следом за «Страстями» «Вампире» (1932) капитуляция перед злом демонстрировалась в одном‑единственном крупном плане героини – мимическую задачу здесь можно было бы определить как «этюд на оглупление взгляда». Через взгляд Дрейер, неизменно испытывавший метафизические границы изображения, показал и знаменитый эпизод сна Дэвида Грея; эпизод, впоследствии названный Роланом Бартом «пределом, у которого кончается кинематографическая репрезентация»: герой заглядывал в гроб и видел там самого себя, лежащим с открытыми глазами.

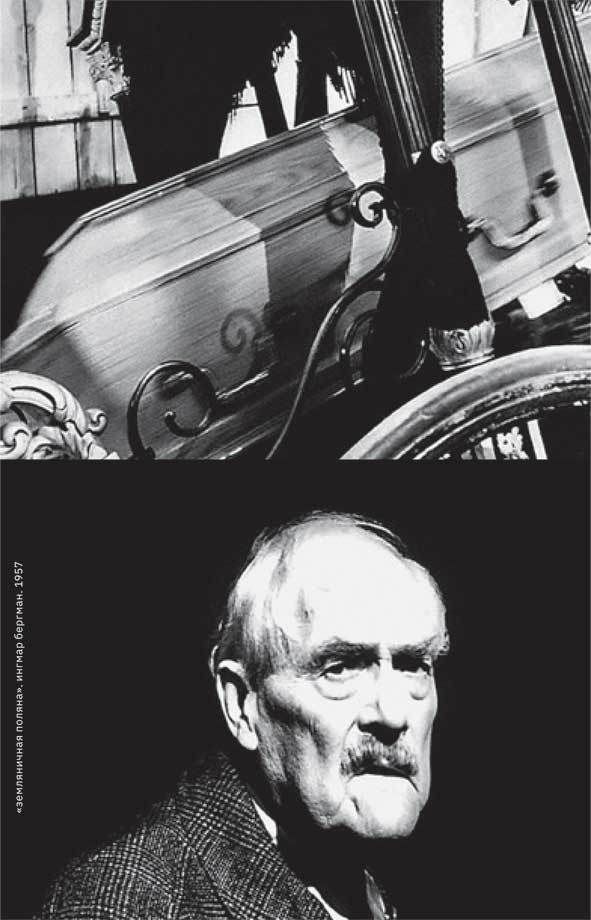

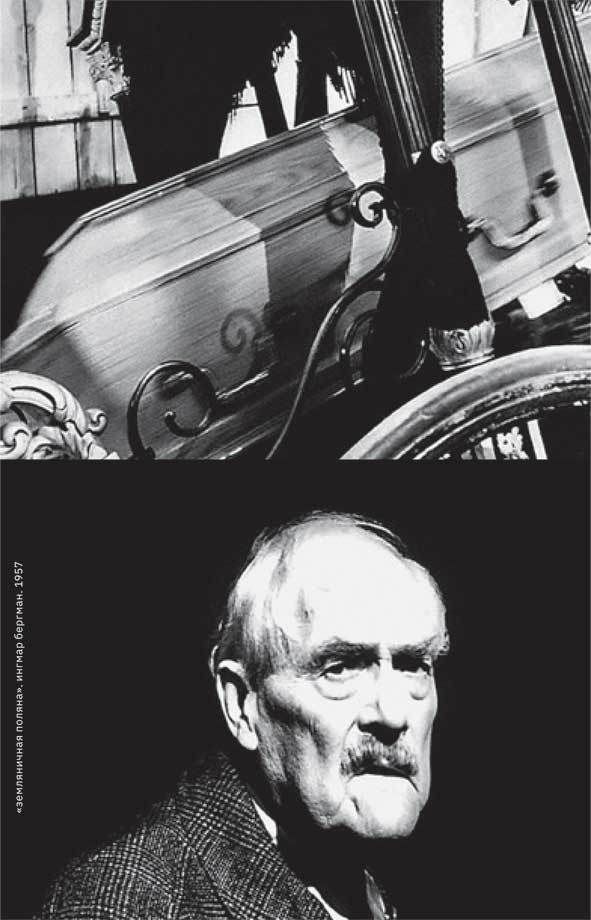

В прологе «Земляничной поляны» Исак Борг тоже заглядывал в гроб и тоже видел себя. Значит ли это, что Бергман работал «за» пределом визуальной репрезентации и за гранью той строгой иерархии смыслов, которой придерживался Дрейер? И да, и нет. Если Дрейер стоял у истоков киномодернизма, то фильмы Бергмана рубежа 60‑х во многом показали вычерпанность модернистского лексикона. Дрейер утверждал метафизику бытия, Бергман рассматривал его экзистенциальную проекцию. У Дрейера Высшая Сила выражалась в Слове, Бог Бергмана молчит. Герои Дрейера истязали плоть и спасались Словом, герои Бергмана трагически безмолвны, и их молчание почти физиологично.

В какой‑то мере преемственность этих мотивов отражает и кризисную эволюцию модернизма, проделавшего путь от создания метаязыка к отказу от языка вообще, от универсальной коммуникации – к осознанной некоммуникабельности. Тем важнее найти закономерности в образном строе обоих режиссеров, очевидно принадлежащих одной культурной традиции и использующих близкую кинолексику.

Бергмановская «Персона» появилась в 1966 году, почти через сорок лет после «Страстей Жанны д’Арк», и была воспринята современниками как реквием по разобщенности человечества. Осознав жестокость мира, актриса Элизабет Фоглер добровольно возлагает на себя обет молчания. Впрочем, этот вполне сакральный акт, как всегда у Бергмана, подвержен сомнению. «Персона» не отвечает, кто будет спасен – Элизабет, чье самоотречение граничит с гордыней, или медсестра Альма, чье «человеческое, слишком человеческое» почти самоотверженно.

В «Страстях» Дрейер заставил немое кино заговорить. В звуковой «Персоне» Бергман принудил героиню молчать. Слово, как таковое, больше не значит ничего, а Истина, бывшая прежде единой, раздваивается на «аниму» и «персону». Чем больше обоюдное знание двух женщин, тем сильнее их ненависть‑любовь. В финале Бергман показывает один из самых страшных портретов в истории кино – живую маску, составленную из половинок лиц Альмы и Элизабет.

Лицо Жанны у Дрейера было зримым знаком целости души, стремящейся к духу и преодолевающей притяжение материи. Лицо Бергмана – разрыв плоти и двойственность Истины. Крупные планы героинь соприсутствуют в кадре, то и дело накладываются и перекрывают друг друга, а потом и вовсе образуют некое мучительное целое. На протяжении всего фильма Альма умоляет Элизабет заговорить, Элизабет произносит только одно слово. И слово это – «ничто».

Дух оставляет душу, маска прирастает к лицу, безмолвие не помнит о Слове. Целостный мир Дрейера у Бергмана двоится, распадается, враждует. В середине действия «Персоны» лицо Альмы лопается пополам и горит. Создается впечатление, что «фильм «сломался», не выдержав тяжести запечатленного в нем невыносимого страдания, а затем, ощутив в себе магическую способность к самовозрождению, возобновился, продолжился», – так написала в своем знаменитом эссе о «Персоне» Сьюзен Зонтаг[4]. Но «ломается» не только лицо героини и не только фильм – с ними вместе сгорает и тайнопись модернистского кинословаря, столь загадочно найденная Дрейером и столь безжалостно расшифрованная Бергманом. В «Страстях» сам факт экранного зрелища составлял дополнительный, надконвенциональный код – фильм «истязал» собственное изображение ради прорыва на уровень иной, безусловной целости, которую нельзя описать и в которую можно только верить. «Персона» начинается как «рождение» фильма и заканчивается как его «умирание» – нить волшебного фонаря зажигается и гаснет, кадр светлеет в начале и погружается в темноту в конце. Обрыв пленки в середине, как вскрик или пароксизм боли, напоминает о том, что фильм не просто обладает отдельным физическим бытием, но тоже смертен, и что страдание и смерть отныне становятся не испытанием веры, а категориями художественного самоописания. И если в «Страстях» внеположенный фильму дух преодолевал физическую реальность экрана, то в «Персоне» «толще фильма» остается только сострадать непреодолимой боли в отсутствие Истины.