Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Топ:

Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...

Основы обеспечения единства измерений: Обеспечение единства измерений - деятельность метрологических служб, направленная на достижение...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов...

Интересное:

Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления...

Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...

Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...

Дисциплины:

|

из

5.00

|

Заказать работу |

|

|

|

|

В.И. Богомазов

Книгу эту посвящаю доктору медицинских наук

Б.С. Виленскому, человеку, вернувшему меня к жизни

Летом 1954 года я собрался наконец съездить в село Скамья, где родился и похоронен мой отец и где я не был 35 лет.

Служил я тогда в Советской Армии в Белоруссии. Семья моя состояла из жены и четверых детей. Последнему — Ивану — исполнился как раз год. Жена согласилась на мою поездку при том условии, что я возьму с собою трех старших ребят — Никиту 15 лет, Ирину 12 лет и Сашу 8 лет.

Тронулись мы в путь 7 июня. Поехали в Ленинград, затем через город Нарву двинулись в Скамью.

Скамья находится на правом берегу реки Наровы в месте истока ее из Чудского озера. На противоположном, левом берегу стоит деревня Сыренец, именуемая сейчас Васкнарва.

Утром 16 июня на старом маленьком колесном пароходе «Заря» мы выехали вверх по Нарове, а к вечеру уже приближались к ее истоку. Сердце у меня заныло в ожидании того, что через несколько минут увижу места, где прошли тяжелые дни моего раннего детства.

Солнце клонилось к западу. Справа из-за поворота реки показались развалины старинного замка, стоящего в Сыренце. Пароход пристал к мосткам у павильона с надписью: «Скамья».

У скамейской пристани толпилось десятка полтора человек и несколько подвод. Нас никто не встречал, — знакомых в Скамье не было.

Через несколько минут сошли с парохода последние пассажиры. Пристань опустела. Сошли с парохода и мы. Метрах в пятидесяти от пристани было несколько домиков — все, что осталось от бывшего громадного села Скамья. Я направился к ним. Через несколько шагов догнал пожилого скамейского жителя. Это оказался Петр Никитич Щелоков. Я спросил его, не помнит ли он моего отца — Ивана Никитича Богомаза. Он ответил, что помнит. В наш разговор вмешался человек помоложе, идущий с багром и веслами к пристани. Это был Василий Владимирович Поляков, заведующий скамейской пристанью. Он сказал, что хорошо помнит расстрел отца белогвардейцами в 1919 году, знает, где именно расстреляли отца. Может показать и место на скамейском кладбище, куда перенесли тело отца из леса красноармейцы в 1920 году.

|

|

Елена Андреевна Иванова в год

Окончания Петербургской земской

Учительской школы. 1912 г.

Моя мама, Елена Андреевна Иванова, родилась в 1892 году в городе Гатчине под Петербургом. Отца ее я никогда не видал и лишь знаю, что работал он шорником и был неграмотен. Мама была последним, седьмым ребенком в семье. Когда старшие стали сами зарабатывать на хлеб, деду с бабкой представилась возможность младшую дочь определить в только что открытую Петербургскую земскую учительскую школу, где она с папой и познакомилась. Закончила мама ее в 1912 году и начала учительствовать в школе деревни Большое Куземкино Ямбургского уезда Петербургской губернии. В этой деревне в 1913 году мои родители поженились, а в 1914 году родился я.

Была мама стройная, смуглая, черноглазая и, как говорили знавшие ее смолоду, очень красивая и веселая. Я же помню ее никак не веселой, а очень сдержанной и немногословной. Впервые увидевшему маму в последние ее годы она могла показаться даже угрюмой. И неудивительно — такой ее сделали невзгоды.

В отношении красоты ее ничего сказать не могу — для меня нет ничего прекраснее лица матери.

До последних лет своей жизни мама не жаловалась на здоровье и только благодаря ему сумела одна вырастить нас, троих ребятишек.

Если родственников по материнской линии я знаю плохо (лишь несколько раз видел двух сестер мамы, бабку и одного из братьев), то всех родственников папы я знаю очень хорошо.

Мой папа, Иван Никитич Богомаз, родился в 1891 году в селе Скамья Гдовского уезда Петербургской губернии.

|

|

До революции Скамья была большим торговым селом. В ней имелись второклассная учительская школа/1 выпускавшая учителей для так называемых школ грамоты, аптека, почтовое отделение, гостиница, трактир, много лавок и несколько каменных пристаней, с которых пароходы ходили в Нарву, Гдов, Псков и Тарту.

Жители Скамьи в те годы занимались рыболовством, огородничеством и торговлей. Много было и сапожников, которые снабжали рыбаков сапогами.

Среди местных торговцев были и крупные купцы. О Самыми богатыми считались братья Громовы, которым принадлежала громадная («Громовская») пристань, несколько пароходов, лавки в Скамье, Гдове и в деревнях Гдовского уезда, а также могучие леса, простиравшиеся от Скамьи до самого Гдова.

Немногим уступал Громовым купец Любомудров.

Купец Чернов славился тем, что со своих огромных — огородов поставлял зелень и овощи за сотни верст — в Петербург.

Происходил папа из самой беспросветной бедноты. Старожилы Скамьи до сих пор помнят его отца Никиту Корнеевича Богомаза — из-за многодетности и беспробудного пьянства. Беднее деда в Скамье считалась лишь вдова Алексеева, по прозвищу Фунтиха, но у той было двое ребятишек, а у деда — шестеро.

Дед был сапожником и к писанию икон никакого отношения не имел. Тетя Нюта, сестра папы, которая была старше его на пять лет, о происхождении фамилии Богомаз рассказывала так: дед Никита, будучи родом из Скамьи, в раннем детстве попал в эстонский приют в Нарве, где ему дали эстонскую фамилию Пахомас. После приюта дед оказался в должности «мальчика» в сапожной мастерской в Нарве. Там оп прошел полный курс «сапожных наук», став первоклассным сапожником и горьким пьяницей. Закончив обучение, дед вернулся на родину — в Скамью. Когда он получал документы в Гдове, тамошние писаря для своей потехи записали ему фамилию в сходном русском произношении — Богомаз. Так до конца своей жизни и носил дед эту иконописную фамилию, носили ее мой папа, моя мама, носил и я до 1931 года — года выдачи мне паспорта в Ленинграде. В паспорте работники милиции приписали к моей фамилии окончание «ов», и стал я Богомазов, как была записана в моей метрике фамилия папы. Нужно сказать, что фамилию папы всегда стремились записать Богомазов или Богомолов, чтобы она походила на фамилию, а не на прозвище. Большею частью так и делали, если только папа сам не вмешивался и не добивался правильного написания — Богомаз.

|

|

Обосновавшись в Скамье, дед Никита старательно принялся сапожничать и в первое время даже преуспевал. Тетя Нюта рассказывала, что в те далекие времена дед арендовал целый дом под мастерскую и жилье и у него работали два подмастерья. Вскоре, однако, дела у деда круто изменились — торговцы крупно обсчитали его при продаже товара (материалов для пошивки и починки сапог) и при покупке у него партии готовых сапог. Сделать это было нетрудно: дед Никита был малограмотен и никогда не мог отказаться от подносимой ему рюмки водки. Снова дед Никита стал гол как сокол, беспробудно запил и впал в полную нищету. Не. имея своего дома, он под жилье стал снимать баню (неслыханный позор в Скамье!) и ютился там со своим многочисленным семейством, которое продолжало расти год от году. В этой-то бане родились и папа и его младшие братья Коля и Саша.

Иван Никитич Богомаз

Учительской школы. 1912 г.

Жена деда Никиты Прасковья Ивановна — родом из деревни Орел, что в десяти километрах от Скамьи,— была истинной подвижницей. С неистощимым терпением она делала все возможное и невозможное, чтобы накормить и одеть свое многочисленное потомство, и в результате ее усилий из двенадцати ребятишек шестеро выжили.

После обнищания деда о подмастерьях не могло быть и речи, — их стали заменять ребятишки. Научился ложку держать — изволь садиться за верстак и сучить дратву, или тачать голенища, или выполнять другую работу попроще. Да не плошай — рука у деда Никиты была тяжелая, и шпандырь (ремень для правки сапожного ножа) всегда наготове.

Папа был четвертым по старшинству из оставшихся в живых ребятишек. Как и старшим, ему сызмала пришлось погорбатиться за сапожным верстаком. Когда же подошел его черед учиться в начальной школе, он стал ее гордостью — такие редкостные способности у него обнаружились. Учителя уломали деда Никиту, и тот разрешил папе в отличие от других своих детей поступить в скамейскую второклассную учительскую школу. Когда папа закончил ее, ему исполнилось 6 лет. Здесь-то он по совету своих учителей рискнул замахнуться еще выше — ехать в Петербург и попытаться поступить в недавно открытую Петербургскую земскую учительскую школу. По правилам приема он в случае отличной сдачи вступительных экзаменов мог быть принят учиться на казенный счет. Дед Никита наскреб денег на дорогу, папа поехал в Петербург, сдал экзамены одним из лучших и был действительно принят учиться на казенный счет.

|

|

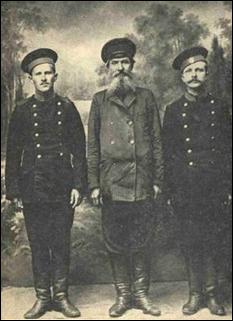

И.Н. Богомаз (слева) с отцом и братом

Иван Никитич Богомаз.

Августа 1917 г.

Мама, помнится, все ворчала на папу за его пристрастие к общественным делам, говорила, что «он ввязывается не в снос дело» и что «добром это не кончится». Папа отшучивался и продолжал свои совещания с мужиками-бедняками, которые ежедневно собирались у нас и нещадно дымили махоркой. Я в их разговорах ничего не понимал, и мое внимание привлекало лишь то, что мужики называли папу совершенно непривычным мне именем — Иван Никитич. Мне гораздо больше нравилось, когда мужиков у нас не было, когда не висели облака табачного дыма и когда папа, сделавший мне деревянное ружье со штыком, занимался со мной разучиванием ружейных приемов.

Но мужики собирались у нас все чаще и чаще и с каждым разом сидели все дольше и дольше.

Вскоре папа выступил на волостном сходе с предложением отдать безвозмездно бедноте для вырубки на дрова некоторые участки громовских лесов. Громовы и их прихлебатели встретили папино предложение в штыки, но сход принял его, и участки были выделены. Папа организовал коллективную вырубку и вывозку леса.

Я, конечно, очень просился с ним в лес, и он не смог отказать мне, Чтобы я не мешал ему работать, поехала в лес присматривать за мной бабушка Прасковья.

Как сейчас вижу перед собой папу за работой в зимнем лесу. В расстегнутой шинели, без ремня, я своей красивой фуражке, он работал весело и лихо. Глядя на него, так работали все.

Если бы не бабушка, я был бы в лесу большой помехой папе. Мне, конечно, скоро захотелось есть, потом пить, потом справить малую нужду. Когда бабушка расстегивала мне штанишки, на нас вдруг стало падать подпиленное дерево. Мы опрометью бросились в сторону, а папа постарался замедлить падение дерева, обхватив его руками. К счастью, все обошлось благополучно.

Как возвращались из леса, уж не помню — уснул на руках у папы.

Вид зимнего леса произвел на меня большое впечатление, и дома я изводил папу вопросами — как и почему растут деревья. Он не только рассказал мне об этом, но и наглядно показал. Из обрезков досок он сколотил два небольших ящика и наполнил их землей. Затем дал мне задание — очистить от семян одну еловую и одну сосновую шишку. Эти семена мы посадили в два разных ящика. Каждый день я их поливал. Сколько было радости, когда показались тонкие, как ниточки, зеленые росточки!

|

|

4

Воспользовавшись предательскими действиями Троцкого на мирных переговорах в Бресте, немцы 18 февраля 1918 года разорвали перемирие и перешли в наступление по всему русскому фронту. 3 марта они без боя заняли Скамью и сразу же начали закрепляться.

По северному берегу ручья, что протекает между Скамьей и Куричком, немцы поставили заграждение из нескольких рядов колючей проволоки —это была их граница с Советской Россией.

За заграждением вырыли окопы, при оборудовании которых применили кровельное железо, содранное ими с верха каменной ограды скамейского кладбища.

Немцев было немного — с роту, как теперь я полагаю. На квартиры они расположились в богатом конце села.

С приходом оккупантов все скамейские богачи — и братья Громовы, и Любомудров, и Чернов, и прочие — ожили и вновь обрели полный душевный покой: их собственность была теперь под надежной охраной немецких штыков. Бедняки же с приходом немцев сникли и уже не пытались выступать совместно. Теперь снова каждый бился с нуждой один на один.

Немецкие солдаты были очень организованны и дисциплинированны. Даже мне, четырехлетнему мальчишке, бросилась в глаза та старательность и четкость, с какой они становились во фронт, когда отдавали честь своим офицерам. Только много лет спустя, став сам военным, я понял, что в основе тогдашней дисциплины немцев был исключительно страх перед отправкой на Западный фронт, где шли кровопролитные бои. Каждый немецкий солдат как огня боялся Западного фронта и из кожи лез, чтобы остаться на тихом и сытном Восточном фронте.

В Скамье оккупанты установили свои порядки. Не только взрослые, но и мы, мальчишки, отлично знали, что эти порядки нарушать нельзя. Нарушителей немцы всенародно пороли винтовочными шомполами. Сборища бедняков в нашем доме прекратились, и папа, к радости мамы и бабушки, вплотную занялся нашим несложным хозяйством. Об этом времени у меня сохранились всего два воспоминания.

Как-то раз папа взял меня с собой на ловлю щук острогой. Мы целый день ходили по луговым протокам между Скамьей и лесом. Папа несколько щук заколол, хотя я порядком мешал, так как быстро устал и ему пришлось носить меня на руках. Запомнилось, что папа очень ловко устраивал кораблики из спичечных коробок. Я эти кораблики пускал по воде.

И второе воспоминание. Мы с папой вскапываем огород, вернее, он вскапывает, а я играю щепочками и прутиками на земле, только что начинающей оживать под весенним солнцем. Папа, в гимнастерке, в своей красивий фуражке, ловко и быстро действует лопатой.

Было это в апреле, а затем несколько долгих месяцев я не видел папу — немцы арестовали его и отправили в концентрационный лагерь в Таллине, в котором содержались бывшие офицеры старой русской армии. В 1935 году в автобиографии мама писала, что папу арестовали за антивоенную агитацию среди немецких солдат. Я теперь считаю, что дело было не так — за антивоенную агитацию немцы расстреляли бы его на месте без всяких разговоров. Да и он сам, зная строгость немецких законов военного времени, вряд ли пошел бы на такой риск. Сейчас я убежден, что арест папы — дело рук местных купцов, и прежде всего братьев Громовых, на собственность которых папа вместе с другими бедняками посягнул. Громовы не могли этого забыть и дали понять немецкому командованию, что Богомаз если не коммунист, то во всяком случае близок к большевикам по своим взглядам на «священную и неприкосновенную» частную собственность.

Как увели арестованного папу, не помню. Видимо, мама отправила в это время меня с бабушкой Прасковьей из дома, чтобы я не плакал и не расстраивал всех. О жизни в этот период без папы воспоминаний мало. Помнится, дружил я с одним немцем-солдатом. Мы часто лежали на траве возле нашего дома, болтая на смеси русского и немецкого языков. Немец даже давал мне примерить свою каску, украшенную сверху пикой, и подержать свою винтовку. Винтовка была гораздо тяжелее моего игрушечного деревянного ружья, и я не только не мог сделать с нею ни одного ружейного приема, но даже не мог оторвать от земли. Немец, глядя на мои старания, добродушно посмеивался. Должно быть, вспоминал своих ребятишек, которые ждали его в далекой Германии так же, как я ждал своего папу в Скамье.

5

Летом 1918 года мама со мной и годовалой Ниной перебралась в Гдов, где папа был командиром 1-го батальона формировавшегося там 6-го Гдовского полка Красной Армии. Как мы переезжали, совершенно не помню, знаю, что бабушка Прасковья и дед Никита остались в нашем доме в Скамье.

О том же, что произошло с папой после его ареста немцами в Скамье и как он стал командиром 1-го батальона 6-го Гдовского полка, знаю со слов мамы и его младшего брата Саши, которым он рассказывал о своем побеге из таллинского концентрационного лагеря.

Лагерь этот находился на окраине города, поблизости от дороги. В нем были заключены офицеры старой русской армии. Жили они в громадном двухэтажном кирпичном здании типа казармы, которое стояло особняком на пустыре. Здание было обнесено заграждением из колючей проволоки, по углам которого поднимались вышки для часовых. Колючей проволокой были оплетены и окна обоих этажей. Комната или, скорее, камера, где сидел папа, была на первом этаже. Все пленные младшие офицеры ежедневно привлекались к выполнению фортификационных работ вне лагеря. Старшие офицеры от этих работ были освобождены. Питание было сносным, столовая обслуживалась вольнонаемным персоналом.

Папе, как и всем заключенным, срока никакого не назначили — просто объявили, что он задержан «до особого распоряжения». Он сразу же решил бежать, но не домой в Скамью, а в Советскую Россию, которая находилась сразу за рекой Наровой. Нашелся и товарищ для побега — сидевший в этой же камере полковник-артиллерист. Однако в последнюю минуту тот струсил и бежать отказался.

Необходимую для побега гражданскую одежду папа купил у одного из вольнонаемных работников столовой. Ножницы для резки колючей проволоки стащил на работе, причем несколько дней — вплоть до побега — носил их в брюках.

Бежал он в начале июля 1918 года, в темную дождливую ночь. Выставив стекло, перерезал колючую проволоку, оплетавшую окно, и выскользнул наружу. Подполз к заграждению и перерезал две нижние проволоки. Они были туго натянуты и со звоном разлетелись. Оставалось перерезать еще одну, но папа замер — ему показалось, что часовой на ближайшей вышке что-то услышал. Тот действительно спустился вниз, направился вдоль заграждения и, не дойдя нескольких шагов до папы, остановился, прислушиваясь. Мерно барабанил дождь, и немец, постояв немного, отправился назад к вышке, под ее крышу. Папа собрался с духом, перерезал еще одну проволоку и выполз за территорию лагеря. Впереди, в двух сотнях метров, была дорога и за ней густые кусты. Пока он полз, дождь вдруг прекратился, из-за туч выглянула луна, и стало светло. Папа побоялся переползать дорогу поверху и решил пролезть под ней через водопропускную трубу. Труба была сильно забита грязью, и на самом выходе папа едва не застрял. Насилу выбравшись, он спрятался в кустах и переоделся. Затем, тщательно закопав старую одежду и ножницы, двинулся на восток.

Все 200 километров, отделявшие его от Наровы, папа прошел пешком, далеко обходя населенные пункты, чтобы не повстречаться с немцами. Помогло хорошее знание эстонского языка. Без труда он узнавал дорогу у эстонцев, работавших в поле, а также доставал еду.

До Наровы папа добирался больше недели и только один раз повстречался с немцами. Произошло это рано утром, когда их патруль подошел к костру, возле которого сидели несколько эстонцев и среди них папа. Эстонцы пасли лошадей, и папа еще накануне рассказал им, кто он и куда идет. И они его не выдали.

Нарову папа переплыл ночью чуть выше Омутских порогов. Теперь он был уже на советской территории и, не скрываясь, быстро пошел на восток. Под утро он повстречал красноармейский дозор, который даже не задержал его, а лишь указал дорогу на заставу. Начальник заставы, допросив папу, с нарочным отправил его к комиссару Гдовского пограничного района Я.Ф. Фабрициусу. В Гдове папа вступил в формировавшийся там 6-й Гдовский полк Красной Армии. Его, как офицера с большим боевым опытом, назначили командиром 1-го батальона этого полка. В те же дни папа вступил в партию большевиков.

Через несколько недель к папе присоединились его младшие братья. Демобилизованный из старой армии двадцатичетырехлетний Коля был зачислен в папин батальон пулеметчиком, а восемнадцатилетний Саша — для поручений при командире батальона.

Нашу жизнь в Гдове помню отлично. Это я были, пожалуй, самые счастливые дни моего детства.

Уездный город Гдов был немногим больше Скамьи. Те же деревянные одноэтажные домики с огородами и садами, те же кое-где разбросанные двухэтажные кирпичные дома купцов. Только река Гдовка гораздо меньше Наровы.

Достопримечательностью города являлась крепость, построенная на самом высоком месте почти 500 лет назад. От крепости в настоящее время остался лишь земляной вал да кое-где остатки стен, сложенные из громадных валунов, скрепленных известковым раствором. Внутри ее на площади стояли городской собор, казначейство, здание бывшего полицейского управления и тюрьма. Всех этих зданий давно уже нет — они были уничтожены гитлеровскими оккупантами в 1943 году. Сейчас на их месте разбит городской парк.

По берегам ручья, что протекает вдоль южной стены крепости, стоят дома Ручьевской улицы. В одном из этих домов мы и снимали две крохотные комнаты. На другом берегу ручья, рядом с крепостью, почти напротив нашего дома стояла казарма папиного батальона. Одноэтажная, срубленная из бревен, она была обшита вагонкой и окрашена в красновато-желтый цвет, точно такой же, как наш дом в Скамье. В казарме находилась лишь часть папиного батальона, другая стояла на заставах по границе с немцами.

Одна из комнат — проходная и поменьше — была у нас кухней, во второй мы ели и спали. В ней же стоял полевой телефон, которым папа был связан с казармой и заставами. Мне очень хотелось если не поговорить, то хотя бы потрогать его, но это было строжайше запрещено папой. Если зуммер телефона пищал, то трубку брал всегда он сам, а в его отсутствие — мама.

В Гдове мы жили гораздо сытнее, чем в Скамье,— ведь и на маму, и на меня, и на Нину полагался красноармейский паек. Как ни скуден он был, но выдавался регулярно. Особенно нравились мне мясные консервы в жестяных банках с нарисованной на них бычьей головой.

Маленьких ребятишек в соседних домах не было, и приятелей в Гдове у меня не заводилось. Но я не скучал— со мной много занимался папа. До сих пор помню формочки для песочных пирожков, которые он мне сделал из донышек консервных банок. Он же затеял посадку яблоневого сада вокруг нашего дома, для чего мы сажали прямо в землю семечки яблок. Иногда папа брал меня с собой в казарму, но мне там не нравилось,— папу сразу отвлекали дела, и мне приходилось оставаться одному среди незнакомых красноармейцев.

Не раз папа купался со мной в Гдовке. Жутко, но невыразимо приятно было переплывать речку на папиных плечах.

6

В один из своих выездов на границу папа взял меня: с собой. Ездили тогда на заставу в Куричке, которая стояла вплотную к Скамье. Как и на чем ехали туда и обратно, не помню, но четко сохранилось воспоминание, о том, как мы в Куричке подходили к немецкому проволочному заграждению. Сразуза ним начиналась Скамья, и совсем рядом стоял наш дом. Слева плескалась Нарова, полны которой весело блестели на солнце. Нас было немного — папа со мной и три красноармейца. С той стороны к заграждению подошел немецкий солдат с винтовкой, и папа заговорил с ним по-немецки. Потом подошел еще один немец, и с ним папа тоже говорил. Разговор закончился тем, что папа передал меня через заграждение немцам н наказал сбегать в наш дом и вызвать на границу бабушку. Немцы со смехом приняли меня, поставили на землю, и я помчался стрелой. Бабушка оторопела, когда увидела меня. Узнав, в чем дело, она стала быстро собираться, но мы все же зашли к деду Никите. У него был приступ боли, он лежал. Дед через силу улыбнулся и погладил меня по голове высохшей рукой. На границе немцы снова передали меня папе, а бабушка долго разговаривала с ним, оставаясь на немецкой стороне.

В один из последних дней августа папа, как всегда, рано утром ушел в батальон, но сразу же вернулся. Он сказал маме, чтобы она срочно готовилась к переезду, — полк через два часа убывал из Гдова железнодорожным составом. Мама вздохнула и спросила только, долго ли будем ехать. Папа ответил, что не больше двух суток. Он в наших сборах не участвовал — ушел со связистами, снявшими телефон. Уходя, сказал, что через полчаса приедет за нами полковая повозка.

Мама споро принялась собираться, а меня с Ниной посадила на улице близ дома встречать повозку. Та вскоре приехала, на ней вместе с ездовым сидел Саша. Погрузившись, мы двинулись на железнодорожную станцию Гдов, которая находилась недалеко от города.

По дороге уже густо двигались конные и пешие подразделения полка. На станции дым стоял коромыслом — ржали кони, с криками суетились красноармейцы, зычно командовали командиры. Все так и кипело вокруг длиннющего эшелона из красных товарных вагонов, в голове которого стоял единственный пассажирский вагон зеленого цвета. Станция была окружена толпой баб и мужиков из окрестных деревень, которые пришли проводить своих сынов и братьев.

Саша побежал искать папу. Вернулся без него и сказал, что папа велел грузиться в третье купе пассажирского вагона. Мама отвела меня и Нину в купе, а сама с Сашей принялась носить вещи. В другие купе этого вагона красноармейцы таскали винтовки, ящики, сундуки, мешки и другое имущество.

Вскоре вагон начал заполняться командирами, с которыми появился и папа. Эшелон двинулся на Псков.

Лишь теперь мы узнали, что едем в Лугу, где должны, быть завтра вечером.

Мне он разрешил самостоятельно выходить из купе и прогуливаться по коридору и также показал, где находится уборная и как ею пользоваться.

Я. конечно, немедленно воспользовался разрешением — вышел в коридор и начал ходить взад и вперед, посматривая в окна, присаживаясь на откидные сиденья и охотно вступая в разговор с командирами и красноармейцами. Сходил я и в уборную, но там приключился со мной конфуз: запершись, я не смог затем открыть дверь. Долго я ломился в нее, в конце концов обессилел и с плачем стал звать папу. Но никто не отзывался. Вдруг совершенно неожиданно дверь отворил усатый угрюмый проводник и, ни слова не говоря, выпустил меня. Вернувшись к своим, я рассказал о моем приключении и смирнехонько уселся у окна: бродить по вагону уже не было охоты.

Эшелон двигался медленно и подолгу стоял на всех станциях. Через несколько часов он совсем остановился, и полк стал выгружаться. Отсюда он должен был сделать пеший переход к железнодорожной линии Псков — Петроград, погрузиться в другой эшелон и уже на нем двинуться в Лугу. Наш вагон почти опустел — большинство командиров, в том числе и папа, ушли в свои подразделения. В нашем купе вместо папы появился Саша. Спать легли рано и рано встали. Быстро погрузились в повозки и двинулись вслед за полком. Догнали его у самой железнодорожной линии Псков — Петроград, где сразу же началась погрузка в стоявший наготове эшелон. На станцию Луга приехали во второй половине дня, разгрузились и прежним порядком двинулись к военному городку, находившемуся километрах в двух от станции.

Этот военный городок, расположенный среди соснового леса, состоял из нескольких громаднейших красных кирпичных казарм, уже занятых частями Лужского гарнизона. Как мы узнали потом, среди этих частей был и Особый конный полк под командованием будущего изменника «батьки» Булак-Балаховича.

С помощью Саши мы перебрались в свою новую квартиру. Это была большая захламленная комната на верхнем этаже казармы, целиком отведенной под жилье командиров и их семей. Мама выкинула из комнаты весь хлам, подмела ее и расставила вещи. Пришедший вскоре папа исправил электропроводку, и у нас ярко засияла электрическая лампочка, сразу наполнившая комнату теплом и уютом. Одно было плохо — не было воды. Водопровод наладили лишь через несколько дней.

В Луге мы жили несравненно голоднее, нежели в Гдове. Прикупить продукты за деньги было здесь невозможно — близко был Петроград, и крестьяне вели меновую торговлю. Маме менять было нечего, и нам приходилось довольствоваться только пайком. Высшая военная инспекция, проверявшая в те дни части Лужского гарнизона, писала:

Состояние здоровья людей хорошее, несмотря на то, что питание было далеко недостаточным и мало доброкачественным и состояло из: 1 фунта хлеба, 6 золотников сахара и обеда из двух блюд — супа или борща из воблы или селедки на первое и чечевицы или картофеля на второе.

В квартире, где мы занимали одну только комнату, вскоре стало шумно и оживленно: туда вселились остальные семейные командиры — ротный Василий Мурзин и начальник хозяйственной команды Александр Костылев. Их веселые и беззаботные жены — молодые гдовичанки Дуся Мурзина и Надя Костылева — не уставали смеяться и петь.

А я теперь часто бывал в казарме и подружился с красноармейцами, особенно с Колей и Сашей — младшими братьями папы.

Коля был невзрачен — маленького роста, хилый и слабосильный, с детства заморенный недоеданием и непосильной работой. Редко он бывал веселым. Но он беззаветно любил папу, отблески этой любви падали и на меня, и я, чувствуя это, тянулся к нему. Зайдя в казарму, я сразу же старался узнать, свободен ли Коля. Если он был свободен, то я уже не отходил от него. Именно Коля научил меня разбирать и собирать затвор винтовки, и я без устали упражнялся в этом под громкое одобрение окружавших меня красноармейцев. Но к своему «максиму» Коля не подпускал меня и близко, говоря: «Рано еще».

Саша был иного склада, чем Коля,— выше ростом, крепче физически и несравненно веселее. Он тоже меня любил, но я всегда стремился быть рядом с угрюмым и хмурым Колей.

В Луге полк получил пополнение и стал усиленно заниматься боевой и политической подготовкой. Папа почти весь день проводил в батальоне, домой приходил только есть и спать.

Как-то он взял меня с собой на полигон, где проводились артиллерийские стрельбы. По дороге я без устали спрашивал его: «А что там будет?» Он с улыбкой отвечал: «Сам увидишь».

На полигоне на линии огня стояли в ряд четыре 76-миллиметровых орудия, около них в струнку тянулись здоровяки-артиллеристы. Их командир отдал папе рапорт.

Улучив удобный момент, я спросил папу:

— А куда они будут стрелять?

— Спроси их,— кивнул он на артиллеристов, уже занявших свои места у орудий. Те, улыбаясь, ответили:

— По немцам, что окопались в твоей Скамье.

Я стал просить, чтобы они не задели наш дом и не потревожили деда с бабушкой.

— Большой такой дом. Около кладбища. Желто-красный. Как ваша казарма в Гдове, — пояснил я.

Артиллеристы с веселой готовностью обещали наш дом не задеть и деда с бабушкой не беспокоить. На этом разговор и прервался — папа повел меня на наблюдательную вышку, которая почему-то называлась маяком. По нижним лесенкам я шагал сам, держась за его руку, а по верхним, которые были очень круты, он нес меня на руках. На площадке маяка мне не понравилось — дул сильный ветер и было нестерпимо холодно, а главное — я никак не мог рассмотреть разрывов снарядов, которые, как говорил папа, отлично были видны и без бинокля. Перед каждым залпом он напоминал мне о необходимости открывать рот, чтобы не лопнули барабанные перепонки в ушах.

Когда мы спустились с маяка, я попросил показать мне внутренность ствола пушки. В стрельбе был перерыв, и папа подвел меня к одному орудию. Затвор его был открыт, и на сверкающей внутренней поверхности канала ствола четко виднелись винтовые нарезы. Однако я любовался ими недолго — мной вдруг овладела беспокойная мысль: а вдруг артиллеристы начнут опять стрелять, и что же тогда будет с нами?

Не слушая объяснений папы о назначении винтовых нарезов, ни слова не говоря, я стал тянуть его за руку прочь от орудия. Он сначала был несколько озадачен и сказал даже: «Что ж ты, Воля? Хотел посмотреть внутрь орудия, а теперь тащишь меня прочь?» — а потом, видимо, понял, в чем дело, и с улыбкой подчинился мне.

Догадались о моих опасениях и артиллеристы — слишком уж лукаво они улыбались, прощаясь со мной.

Как-то за обедом из разговора родителей я понял, что вечером они собираются в Лугу на митинг, а меня и Нину хотят оставить дома под присмотром Саши. Я сразу заявил, что тоже хочу идти. Напрасно они уговаривали меня остаться дома:

— И идти далеко, и спать ты там захочешь. Особенно усердствовала мама.

— Хочу на митинг, — твердил я и уже готов был заплакать, как папа сдался и пообещал взять меня. Мама, рассердившись, сказала, что он сам и будет нести меня сонного. Папа только смущенно улыбнулся.

Чтобы попасть на митинг, мы шагали километра два по шпалам узкоколейки. Я шел бодро и не отставал ни на шаг. Зрительный зал был уже полон, но Коля занял для нас места у самой сцены. Митинг начался с того, что на сцену вышел пожилой лысый дядя, который много и непонятно говорил. Я задремал на коленях у папы. Меня разбудили рукоплескания, которыми проводили этого дядю. Слипавшимися глазами я увидел, что на сцену вышел другой человек, уже в военной форме, и тоже начал говорить. Тут я крепко заснул и проснулся только утром в своей постели. И папа, и мама долго потом подтрунивали надо мной — говорили, что я проспал самое интересное — художественную часть. И она действительно была, как я позже убедился, прочитав «Вестник Лужского совдепа» за 1918 год, после выступлений многих ораторов и принятия резолюции, в которой говорилось:

Граждане и красноармейцы, собравшиеся на митинг 15 сентября в театре «Сатурн», постановляют — в момент тягчайшей борьбы пионера всемирной социалистической революции российского пролетариата с империалистами всех стран не должно быть места колебаниям. Все трудящиеся — на фронт в Красную Армию! Неспособные носить оружие должны быть мобилизованы для выполнения тыловых созидательных работ. Негодяи и слепцы, покушающиеся на жизнь наших вождей, мы ответим вам кличем: «Смерть буржуазии! Смерть старому миру! Один вождь убит — сотни новых борцов на смену!»

Вас хотят лишить хлеба и свободы, так вырвем силой хлеб и свободу! Да здравствует коммунизм! Да здравствует Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика!

Однако той сплоченности частей Лужского гарнизона, о какой говорилось в принятой на митинге резолюции, на самом деле тогда не было.

Малолетний мальчишка, я тогда, конечно, не замечал этого, но Коля и Саша впоследствии много рассказывали о раздорах между красноармейцами 49-го Гдовского стрелкового полка (это название 29 октября 1918 года было присвоено 6-му Гдовскому стрелковому полку) и бойцами Особого конного полка, что стоял в соседней казарме.

Командовал этим полком бывший ротмистр старой армии Булак-Балахович. Пользуясь тем, что Троцкий не назначил в Особый конный полк комиссара, Булак-Балахович набирал только угодных ему людей, среди которых было немало бывших уголовников и даже бандитов. В командный состав вошли офицеры старой армии, затаившиеся враги Советской власти. В полку процветали картежная игра, пьянство и дебоши, которые часто заканчивались поножовщиной и стрельбой.

В отношении красноармейцев 49-го полка балаховцы держались дерзко и вызывающе, нередко затевали драки.

Как более подвижный, полк Булак-Балаховича часто направляли на подавление кулацких восстаний в Лужском и Гдовском уездах. При этом личный состав полка предавался безудержному мародерству, дискредитируя Красную Армию в глазах всего крестьянства.

Как стало известно впоследствии, сам Булак-Балахович в те дни вступил в тайные переговоры с командованием сформированного немцами для похода на красный Петроград Псковского белогвардейского добровольческого корпуса.

Выбрав удобный момент, Булак-Балахович со всем своим полком 7 ноября 1918 года перешел на сторону белогвардейцев.

Обстановка под Псковом осложнилась.

49-й Гдовский стрелковый полк получил приказ выйти на границу и сосредоточился в районе второго разъезда железной дороги Псков-Гдов.

После ухода полка Лужский военный городок словно вымер. Лишь в одной из казарм остались полковые склады и небольшая команда для охраны их. В эту команду входил и Саша.

Наша шумная и веселая в прошло<

|

|

|

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.

Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!