Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Топ:

Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики: Внешние коммуникации - обмен информацией между организацией и её внешней средой...

История развития методов оптимизации: теорема Куна-Таккера, метод Лагранжа, роль выпуклости в оптимизации...

Интересное:

Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...

Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов: Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и других сооружений...

Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления...

Дисциплины:

|

из

5.00

|

Заказать работу |

|

|

|

|

Я даже не заметил того мгновения, когда цирк вдруг исчез с моих глаз и я очутился на базаре, среди сотен снующих туда-сюда людей, среди шумных перекупщиков и мордатых продавцов, которые напыщенно поглядывали из-за прилавков, среди пестрой движущейся толпы, одетой в необычные сиряки[9], мещанские чемерки[10], которые теперь можно увидеть только в кино, в длинные, до земли, юбки в складку и платья, в широкополые шляпы, котелки и фуражки с лакированными козырьками.

Посреди базара возвышалась обшарпанная, облупленная церковь с пятью, вероятно, когда-то позолоченными, а теперь потемневшими, облезлыми куполами и квадратной колокольней под островерхой ребристой крышей. (По-видимому, та самая Железная церковь, о которой вспоминал Чак.) А вокруг неё в беспорядке громоздились какие-то неуклюжие, сбитые из досок ларьки, прилавки с навесами и без навесов, магазинчики и сарайчики.

Все вокруг шумели, кричали, визжали, торговались, ссорились, ругались, зазывали, приглашали, изо всех сил расхваливали свой товар.

– Кому сало? Кому сало? Даю с походом, беру мало!

– Огурчики! Огурчики! Помидорчики! Самые лучшие на базаре! Самые лучшие на базаре!

– Капуста! Капуста!

– А кто забыл купить петрушки? Кто забыл?

– Только у меня! Только у меня! Специи, специи! Заморские травы для любой приправы!

– Кому рубец? Кому рубец? Навались, у кого деньги завелись!

И среди всего этого крикливого многоголосья тоненький детский голосок:

– Кому воды холодной? Кому воды холодной?

Чёрный чумазый парнишка, отставив руку, сжимающую кружку, аж сгибается под тяжестью большого ведра. В ведре плавает квадратная дощечка, чтобы не расплёскивалась вода.

– Пара гипсовых венер! Пара гипсовых венер! Одна – Наполеон! Другая – Архимед! – выкрикивает лохматый юнец, держа в руках неуклюжие статуэтки. Где Наполеон, а где Архимед, разобрать невозможно.

|

|

А вот целое представление.

Лысый дяденька, театрально размахивая руками, произносит целую речь:

– Вас пригласили в приличный дом. У вас замечательное настроение. Вы чувствуете себя парижским денди. Вы в новом костюме. Вы заливаетесь соловьём, ухаживая за дамами. И вдруг – о ужас! кошмар, о Боже правый! – неосторожным жестом руки дама слева опрокидывает на вас тарелку с борщом. О неба херувимы! Страшными пятнами покрыты пиджак, и брюки, и жилет. Ай-ай-ай! Теперь ваш костюм – ни носить, ни пропить, ни продать, ни проиграть, ни заложить в ломбард. Вы несчастны!.. Но… Не впадайте в панику! Вы покупаете у меня чудодейственную пасту «Универсал». Несколько минут и – о чудо! – пятна исчезают. Ваш костюм опять новый. Теперь его снова можно и носить, и пропить, и продать, и проиграть, и заложить в ломбард. Вы снова парижский денди. И снова заливаетесь соловьём, ухаживая за дамами. Счастье вернулось к вам. Смотрите! Я демонстрирую это чудо на ваших глазах! О! – он забрызгивал полу своего сиряка чем-то чёрным, затем тер её «Универсалом» – и пятно исчезало. А когда на него не обращали внимания, он внезапно, будто невзначай, забрызгивал сюртук какого-то прохожего, громко вскрикивал: «Ах, пардон, пардон! Я сейчас», – и сразу же выводил пятно.

Меня так увлекло всё это, что я даже забыл о старичке Чаке. И только когда его рука слегка сжала мою, я обернулся. За руку меня держал худощавый мальчик моего возраста в гимназической, немного великоватой для него форме, в гимназической фуражке, надвинутой на уши. Я сразу узнал его – по глазам, по улыбке и по родинке над верхней губой. Хотя очень странно было смотреть на мальчика, моего одногодку, который только что, минуту назад, был старичком.

Гимназист пошёл по базару. Я – следом за ним.

Я шёл как-то очень легко и бесшумно, как будто плыл в воздухе. Так ходят только во сне или, может, ещё в космосе, в невесомости. Сначала я боялся натолкнуться на кого-нибудь, но ни на кого не наталкивался. Легко обходил всех, проскальзывая даже там, где, казалось бы, это было невозможно.

|

|

И вдруг я понял: Чак говорил правду, мне действительно нечего бояться, со мной ничего не может случиться. Я – бестелесный. Я осторожно дёрнулся вверх и поднялся в воздух. И полетел над толпой. Это было такое необычное, такое радостное чувство, что я засмеялся.

Я спокойно летел над Чаком, не боясь потерять его в толпе.

– Рубцы с кашей! Рубцы с кашей! Фляки по-польски! Фляки по-польски! Вкуснота-вкуснота, не жалейте живота! – выкрикивали толстолицые раскрасневшиеся торговки, стоя у прилавков, над которыми клубился пар и откуда доносился острый запах варева, чеснока и лука. Это был так называемый обжорный ряд, «обжорка», о которой я когда-то читал. Разношёрстный бедный люд в засаленной одежде сидел здесь на скамьях или просто стоял около прилавков и жевал эти фляки и рубцы. Чумазый цыганёнок протянул к прилавку худенькую руку:

– Тётенька! Дайте кусочек!

– Кыш отсюда! Не порти людям аппетит! – сердито махнула на него торговка.

Но какой-то круглолицый дяденька, жующий у прилавка, обернулся и молча протянул цыганёнку свою тарелку. Цыганёнок схватил кусок и принялся жадно есть.

За «обжоркой» начиналась «раскладка». На разостланных на земле газетах, ряднах, клеёнках разложены были самые разнообразные, самые неожиданные вещи: одежда, посуда, инструменты, книги, поношенная обувь, треснувшие граммофонные пластинки, разбитые театральные бинокли, поломанные керосиновые лампы, свечи, часы без стрелок, кавалерийские шпоры, игральные карты, огрызки карандашей, чучела сусликов и много всякого другого хлама.

Гимназист Чак долго ходил по «раскладке», нерешительно топтался то возле одного продавца, то возле другого. Наконец отважился и, остановившись возле неприметного с виду старичка, клевавшего носом на раскладном стульчике, тихо сказал:

– Господин!

Старичок встрепенулся, поднял голову и заискивающе улыбнулся:

– Слушаю! Что вам угодно? Пожалуйста! – и широким жестом показал на свой немудрёный товар.

– Да нет… – Чак покраснел, раскрыл ранец и достал игрушечного клоуна в атласном чёрно-белом шахматном костюме и красном колпаке, улыбающегося и действительно очень симпатичного.

|

|

– Вот! Не купите ли вы у меня…

– А-а… – сразу сник старичок. – Нет! Нет, мальчик, нет! Моя фирма не покупает. Только продаёт. Только… Проходи, не заслоняй мне товар.

Чак ещё больше покраснел и отошёл.

Некоторое время он ходил молча, потом опять отважился и… опять отошёл ни с чем.

А вдруг…

– Однако! Что вы делаете, юноша? – послышался весёлый звонкий голос (возле Чака стоял тот самый круглолицый дяденька, который только что отдал свою тарелку цыганёнку). – Это же клоун Пьер, любимец публики, а вы меняете его на бублики. Не продавайте его, чтобы потом не пожалеть! Пойдёмте, друг мой! Я прошу! Пойдёмте, пойдёмте, друг мой!

Обняв Чака за плечи, странный дяденька увёл его от «раскладки».

Я, конечно, бросился за ними, стараясь не отставать, чтобы слышать, о чём они будут разговаривать.

Дяденька был уже в летах («августовский», как говорит о таких мой дед Грицько, – ещё немного – и пожелтеют, посыплются листочки, уже и лысина довольно большая, и уши мхом поросли, и морщины взбороздили шею).

Он шёл, заметно прихрамывая на левую ногу.

Одежда на нём была старенькая, но, видно, когда-то приличная, господская.

– Так вот, – сказал дяденька, когда они ушли с базара. – Во-первых, вообще продавать что-либо гимназисту на базаре опасно. На вас уже подозрительно поглядывал один «фараон», которого я знаю в лицо. И если бы он передал вас классному надзирателю, могли бы быть серьёзные неприятности. А во-вторых, мне не хотелось бы, чтобы вы продавали этого клоуна. Вам же самому не хочется с ним расставаться? Ведь правда?

Чак молча кивнул.

– Так что же случилось? Что вас заставило? Может, я смогу вам помочь? Не стыдитесь. Не только от себя говорю, но и от моего кукольного коллеги, которого вы держите в руках. Позвольте представиться: бывший любимец публики, клоун Пьер, вынужденный, к сожалению, после несчастного случая оставить арену и превратиться в «лицо без определенных занятий» – Петра Петровича Стороженко. Честь имею.

Дяденька остановился, стукнул каблуками и резко наклонил голову.

– Чак Всеволод. Гимназист третьего класса, – пролепетал в ответ Чак.

|

|

– Очень приятно. И поскольку мы уже знакомы, давайте без церемоний. Что там у вас случилось? Выкладывайте.

И Чак поведал ему свою историю.

– Так. Ясно, – сказал бывший клоун. – Эта порода людей мне знакома. Сынок Слимакова, значит. Из полицейского управления. Как же! Как же! С папашей приходилось встречаться. В интимной обстановке. Выслал когда-то меня из города в двадцать четыре часа «за богомерзкое кривляние и посягательство на священную особу государя императора и членов августейшей фамилии». Подлая душа. И сынок, значит, такой же… Ну что же, каков корень, таково и семя. Но откупаться от него – напрасное дело. Проучить его надо. Напугать. Потому что иначе не отцепится. Это мы сделаем. Не волнуйтесь. В пять, говорите? В Ботаническом саду? Возле «дерева смерти»? Ну что ж. Идёмте. Уже скоро пять. Не будем опаздывать и заставлять его ждать.

– И вы думаете, что он… – Чак неуверенно посмотрел на Стороженко.

– Думаю. Даже уверен. Не сомневаюсь. Сами увидите.

Они уже шли вверх по бульвару.

Бульвар хотя и был очень непривычный, но его все-таки можно было узнать. Два ряда стройных тополей так же стремились в небо (только под ними живой изгородью тянулись кусты, огибая фигурные скамейки, да и ограда была деревянной, крашеной). А некоторые дома были мне знакомы, они и сейчас стоят.

По обе стороны бульвара пролегали трамвайные пути. По ним с дребезжаньем ехали вниз и вверх небольшие вагончики с открытой площадкой и одной штангой, с круглым роликом на конце, который катился по проводу.

Посередине бульвара стоял памятник, окружённый гранитными столбиками, между которыми тяжело провисали массивные железные цепи.

На круглом пьедестале какой-то дяденька, выставив вперед правую ногу, озабоченно смотрел в сторону вокзала, как будто собирался бежать на поезд (потом я узнал, что это был граф Бобринский, который основал первый в Украине сахарный завод и первую железную дорогу).

От этого памятника справа начиналась ограда Ботанического сада, с волнистой проволочной сеткой и красными кирпичными столбиками.

– Пойдём с Безаковской? – спросил Стороженко Чака.

– Да.

И они свернули направо.

«Ага, – подумал я. – Значит, улица, ведущая к вокзалу, когда-то называлась Безаковской».

Вдали, за деревянным мостом, виднелся вокзал, приземистый, удлиненный, с возвышениями посредине и по бокам и с маленькими башенками на этих возвышениях. У вокзала толпились извозчики.

Слева за Ботаническим садом тянулись к вокзалу маленькие одноэтажные домики и высокие дощатые заборы, обклеенные объявлениями.

И лишь справа возвышались несколько каменных зданий, которые сохранились до настоящего времени. На одном из них красовалась вывеска «Украинский книжный магазин». Теперь на этом доме мемориальная доска – здесь бывали классики украинской литературы.

|

|

«Эх! – подумал я. – Вот бы увидеть сейчас живого Михаила Коцюбинского, или Ивана Франко, Архипа Тесленко, Степана Васильченко, Лесю Украинку».

Но ни Коцюбинский, ни Франко, ни Васильченко, к сожалению, не появлялись. Улица была пустынной. А ждать было некогда. Стороженко и Чак уже заходили в Ботанический сад.

Я полетел за ними.

Пройдя оранжерею, они вышли на безлюдную аллею.

– Ну, где тут ваше «дерево смерти»? – спросил бывший клоун.

– В овраге, – сказал Чак.

– Идите вперёд и не бойтесь, я потом появлюсь. Не бойтесь.

– Я не боюсь, – покраснел Чак и пошёл вперед.

Помня нашу договоренность не терять его из виду, я направился за ним. А Стороженко вдруг куда-то исчез.

Мы прошли по зарослям вверх и, когда уже стало видно полукруглое крыло университета с колоннами и крестом наверху, спустились в глубокий овраг.

Из чащи слышалось звериное рычание, крики каких-то загадочных птиц. Позже я узнал, что на территории Ботанического сада был тогда ещё и зоопарк, основанный в 1908 году. Только в 1913 году его перевели на Брест-Литовское шоссе, которое теперь называется проспектом Победы.

От рёва хищников вдали становилось страшно, и этот безлюдный овраг казался ещё более таинственным.

Внизу под старой ольхой стоял гимназист. Остроносый, с жиденькими белесыми волосами, расчёсанными на прямой пробор и гладко прилизанными – один его вид вызывал у меня отвращение. Настоящий слизняк!

Гимназист увидел Чака.

– Ну?!

Чак передёрнул плечами.

– Ты что? Шутишь со мной? Доиграешься! – Слимаков зашипел от злости.

И тут… Стороженко так неожиданно появился из кустов, что даже я вздрогнул. А Слимаков аж рот раскрыл.

Вид у бывшего клоуна был страшный: сам бледный, глаза вытаращенные, стеклянные, лицо окаменевшее, ни один мускул не дрогнет. Мертвец да и только. И вдруг, не раскрывая рта, «мертвец» заговорил. Не понятно, откуда шёл этот голос – глухой, утробный, неживой. Губы были сомкнуты, не шевелились.

– Как ты посмел нарушить мой покой! Как ты посмел для дел своих поганых избрать печали место и тоски! Ты осквернил священную могилу. О, берегись, проклятый Слимаков! Посмеешь если ты когда-нибудь обидеть мальчишку этого, я из могилы встану и заберу тебя навек с собой… Отсюда прочь! Забудь сюда дорогу!

Охваченный ужасом, Слимаков застыл с разинутым ртом.

Кусты мгновенно сомкнулись, и бывший клоун исчез так же внезапно, как и появился.

– А-а-а!.. – сдавленно вскрикнул Слимаков и, спотыкаясь, бросился наутёк.

Когда всё стихло, кусты опять раздвинулись, и вышел улыбающийся Стороженко.

– Ну как?

– Ой! Я и сам так испугался, что… – Чак перевёл дыхание. – А как… как вы это делаете? Как вы говорили?

– Очень просто. Это так называемое чревовещание. Когда-то выступал с таким номером… Слимаков вас больше не тронет, будьте уверены. Ну, ладно, пойдём.

– Спасибо. Спасибо вам, – благодарно закивал Чак.

– Не стоит благодарности. Рад был оказать эту маленькую услугу человеку, который, мне кажется, не безразличен к цирку. Не так ли?

– Конечно. Конечно.

– Вообще, уважаю молодёжь и дружу с ней, – бывший клоун как-то особенно, солнечно улыбнулся (в уголках его глаз даже залучились морщинки). – Младшие школьники, которых почему-то называют детьми, – самые искренние друзья цирка. Они никогда не освистывают артистов, – улыбка вдруг погасла на его лице, будто туча закрыла солнце, но он отогнал её. – А ещё уважаю тех, кто умеет что-то делать, мастеров уважаю. Эти тоже никогда не освистывают артистов, потому что знают, что такое труд. Хотите, друг мой, я познакомлю вас с одним мастером? Я сейчас как раз должен зайти к нему.

– Хочу. Я тоже очень уважаю мастеров, – Чак почему-то запнулся и повторил: – Очень.

– Идёмте. Это недалеко. На Дмитриевской.

Они вышли из Ботанического сада, перешли Безаковскую и направились вниз по бульвару, к базару.

Я летел над ними между двумя рядами тополей, и моему взору открывалась манящая святошинская даль, куда вело ровное, как струна, Брест-Литовское шоссе, по которому двигались прямо за горизонт крошечные игрушечные трамвайчики.

Они вышли на Дмитриевскую улицу, застроенную внизу одно– и двухэтажными домами (только дальше, вверху, там, где колбасная фабрика, возвышалось несколько высоких каменных строений).

У открытых настежь дверей, которые прямо с тротуара вели к тёмным, без прихожих, низеньким комнатам, сидели на стульчиках и скамеечках седые старушки и старички с чуть прищуренными глазами, в чёрных круглых шапочках, переговариваясь друг с другом через улицу.

Возле порогов гудели шмелями медные блестящие примусы, на которых что-то аппетитно булькало в пузатых кастрюлях и жарилось на чёрных закопчённых сковородках.

Возле шестого номера Стороженко остановился.

– Подождите немного, я посмотрю, есть ли и можно ли. Я мигом, – и захромал во двор.

Чак остался возле пустой витрины запертого на большой навесной замок магазина.

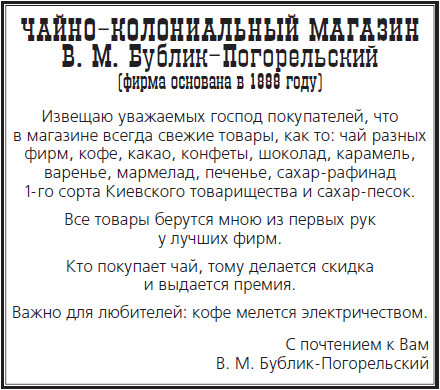

Внутри витрины к стеклу было прилеплено рекламное объявление.

Кроме грязного кота, который грелся на солнышке, и кучки мусора, в витрине не было ничего. Полки магазина тоже были пусты.

«Ишь, – подумал я. – Не помогла ни премия, ни первые руки, ни электричество. Видно, погорел Бублик. Не случайно же – Погорельский».

Из двора выглянул Стороженко.

– Пойдёмте.

Чак, а за ним и я пошли во двор, загроможденный ящиками, бочками и разным хламом.

Посреди двора была большая лужа.

– Вот по этим камешкам ступайте, по камешкам, – подсказывал Стороженко.

Но как ни старался Чак, он всё-таки три раза оступился и попал ногой в лужу.

«А хорошо быть нематериальным», – подумал я, легко пролетая над лужей.

Потом Чак и я спустились за бывшим клоуном по крутой лестнице в подвал, где шумел примус и слышался железный перезвон.

– A-а, заходите, заходите, господин гимназист, прошу, будьте добры, – вежливо прозвучало из темного угла.

И навстречу Чаку поднялся сгорбленный большеголовый человек в проволочных очках.

Из-под закопчённого сморщенного лба с большими залысинами весело поглядывали поверх очков слегка выпуклые глаза.

– Здравствуйте, здравствуйте! Очень приятно познакомиться. Друзья Пьера – наши друзья. Простите, руки не подаю, чтобы не испачкать господина гимназиста. Видите, какие чёрные.

– Не чёрные, Осип, не чёрные! Золотые! – с воодушевлением сказал Стороженко.

– Ай, что вы, Пьер, что вы! Всё золото у Лазаря Бродского. А нам дай Боже хлеба и лука с подсолнечным маслицем. Чтобы вы знали, господин гимназист, работа золота не даёт. Золото даёт только коммерция. А тех, кто что-то делает руками, наши коммерсанты пренебрежительно называют балмалухе. И для Лазаря Бродского я просто Осип-балмалухе, жестянщик с Евбаза. А вы говорите – золото! Где вы видели золото? Покажите!

– Не то золото, что блестит, – сказал Стороженко.

– О! – поднял вверх палец Осип. – Мудро сказано! Золотые слова! Посмотрите, пожалуйста, на этого господина! – он широким жестом показал Чаку на Стороженко. – Вы его видите, и вы же его, я вас уверяю, не видите. Потому что вы не видите его на арене. На арене это был бог!

– Вот это уже лишнее. Этого не надо, – предупредительно поднял руку Стороженко.

– Я никогда не говорил лишнего. Не будьте таким скромным. Это просто неприлично. Знайте, юноша, перед вами великий артист. Великий циркач, великий клоун Пьер. Какой он был на арене! «Три часа непрерывного хохота», – писали в афише. И правильно писали. Публика просто визжала и плакала от удовольствия. Эх! Если бы не то несчастье! Понимаете, господин гимназист, семь лет назад (вы были ещё совсем ребёнком) выступал в киевском цирке знаменитый Саша Цирилл. Он прыгал из-под самого купола. В бассейн с водой. Это был прыжок смерти. Дам выносили из зала. Даже некоторые мужчины теряли сознание. И вот однажды Саша неудачно прыгнул и разбился. Не насмерть, но… Это было в воскресенье, на утреннем представлении, в зале было полно детей. А когда Сашу вынесли, наш Пьер, чтобы успокоить публику, решил показать, что всё это шутка, ничего страшного не случилось. Сам взобрался под купол и, пародируя Сашу Цирилла, повторил его прыжок. И… сломал ногу. Но, несмотря на это, продолжил выступление. Делая вид, будто хромает умышленно, сделал круг по арене и только за форгангом упал и потерял сознание. Вот такой он, видите! Перелом оказался таким страшным, что работать клоуном он больше не мог. Но… – Осип поднёс руку ко рту, таинственно подмигнул Чаку и тихо добавил. – Скажу вам по секрету, он вскоре снова выйдет на арену. Я вас уверяю.

В это время дверь, которая вела в соседнюю комнату, открылась, и оттуда вышла сухонькая, сморщенная старушка.

– Ну, показывайте уже ваши фокусы, ну! – прошамкала она беззубо, отталкивая Осипа и садясь на его стул.

– О! Невеста Малхамовеса пришла! – весело сказал Осип. – Показывай ей фокусы! Ишь! Это моя тётя. Старая дева. Ей уже под семьдесят. Поэтому я и называю её невестой Малхамовеса. Малхамовес – это ангел смерти. Не бойтесь, она ничего не слышит, совсем оглохла. Только не думайте, что я ей желаю зла. Господи, Боже мой! Пусть ещё живёт сто лет.

Старушка нетерпеливо заёрзала на стуле и зашамкала:

– Давайте уже ваши фокусы, ну!

Стороженко засмеялся.

– Публика волнуется.

– Ох, эта мне публика! Ну, ладно. Пойдёмте, – Осип взял Стороженко под руку, повел в угол, и они над чем-то там склонились, потихоньку переговариваясь.

Потом Петр Петрович Стороженко обернулся и сделал шаг в строну старушки и Чака.

В руках у него была блестящая железная кастрюля.

– Уважаемая публика! Дамы и господа! Перед вами абсолютно пустая кастрюля! – громким цирковым голосом произнёс он, открывая крышку и показывая пустую кастрюлю. – Алле-оп! – он быстро закрыл кастрюлю крышкой и сразу же открыл – в кастрюле лежали клещи. – Алле-оп! – он опять закрыл кастрюлю, опять открыл – кастрюля была пустая. – Смотрите все, любуйтесь, любуйтесь-удивляйтесь! Диво дивное, чудо чудное – кастрюля волшебная. Алле-оп! – выкрикивая и размахивая кастрюлей, Стороженко забегал по мастерской.

Всё это происходило так молниеносно, так неожиданно, что я никак не мог подсмотреть, как это делается. Как будто настоящее чудо происходило на глазах.

Конечно, я понимал, что никакое это не чудо, а ловкость рук Стороженко и замысловатое устройство в кастрюле, которое сделал мастер Осип, – но впечатление было потрясающим.

Это было так здорово, что Чак не выдержал и захлопал в ладони. И тётушка Осипа неслышно захлопала в ладони сухощавыми руками. Даже я, забыв, что невидимый и бесплотный, тоже зааплодировал (хотя никто из них не мог услышать моих аплодисментов).

Стороженко, отставив ногу назад, низко поклонился, или, как говорят циркачи, «сделал комплимент». Потом подошёл к Осипу и молча обнял его.

– Что вы! Подумаешь! – смущённо наклонив голову набок, пожал плечами Осип. – Я был рад сделать что-то для вас… Вы знаете, у меня есть мысль!

Он обнял Стороженко за плечи и что-то зашептал ему на ухо, показывая глазами на Чака.

– А? По-моему, я гений. А?

– А? – в тон ему переспросил Стороженко и засмеялся. – Пожалуй, таки гений. Можно попробовать! – и, обращаясь к Чаку, сказал: – Не хотели бы вы, юноша, завтра утром пойти со мной в цирк? Ведь завтра воскресенье, в гимназию вам не надо. Посмотрели бы на репетиции и, может быть, немножко мне помогли. А?

– Я… я с удовольствием. Пожалуйста! – заикаясь, сказал Чак.

Я понимал его волнение. И на репетицию в цирк ужасно интересно было пойти, и этому симпатичному Стороженко искренне хотелось помочь.

– Ну, спасибо. Тогда встретимся в десять, там же, на базаре, возле раскладки. Хорошо?

– Хорошо, – сказал Чак и вдруг качнулся у меня перед глазами. И весь подвал качнулся, как будто от землетрясения. Последнее, что я увидел, – это сморщенное лицо тётушки Осипа, её лукавые глаза и расплывшийся в улыбке беззубый рот.

В глазах потемнело.

Бомм! – ударил в голове колокол…

Глава V

«У каждого в жизни должна быть своя тайна»! Что мне ваши переживания!

Я сидел на скамейке возле цирка, на площади Победы, рядом со старым Чаком.

– А? Что? Что случилось? Почему… – спросил я удивленно.

– Ничего не случилось. Ты что – забыл? Я же тебя предупреждал. За один раз мы можем побывать с тобой только в одном дне прошлого. А завтра, если не возражаешь, мы продолжим наше путешествие в тысяча девятьсот двенадцатый год – сегодня уже поздновато, тебе пора домой. Да и я, честно говоря, устал немного.

Чак действительно выглядел усталым, измождённым. Глаза у него ввалились, четче вырисовались морщины

на лице, их как будто стало больше. Путешествие в прошлое стоило ему, по-видимому, больших нервных усилий.

И как мне ни хотелось узнать, что было дальше, я сочувственно посмотрел на него и сказал:

– Да. Мне надо уже идти…

Хотя идти мне вовсе не надо было… Родители, наверное, ещё и с работы не вернулись.

Чак усмехнулся. Он всё понимал.

– Спасибо тебе…

– Мне… За что?.. – покраснел я. – Это вам спасибо. Я же и не делал ничего.

– За то, что согласился отправиться со мной в моё прошлое. А делать ещё придётся, не волнуйся.

Он таинственно подмигнул мне и, привстав, подал руку.

– До завтра! В то же время, что и сегодня. Сможешь?

– Смогу, конечно. До свидания.

Он уже собирался уходить и вдруг задержался:

– И ещё, Стёпа… Давай договоримся. Ты ни о чём лишнем меня не будешь расспрашивать, хорошо? Я сам тебе расскажу всё, что нужно. И не ходи за мной. Не пытайся узнать обо мне больше, чем я тебе расскажу. Пусть между нами будет тайна… Я вообще считаю, что у каждого человека должна быть своя тайна, загадка, что-то ещё не раскрытое. Без этого неинтересно жить на свете. Ну как? Договорились?

– Договорились.

– Ну, тогда пока!

– До свидания!

Он перешёл улицу и, поднявшись по лестнице, исчез в гастрономе.

И только тогда я вдруг почувствовал и понял, что со мной произошло.

У меня похолодело в груди.

Ой!

Я же только что был в прошлом! В тысяча девятьсот двенадцатом году. При царизме, о котором я только из учебников истории знаю, и из книг, кинофильмов, телепередач…

Я опять бессильно опустился на скамейку. Ноги не держали меня.

Да что же это такое? Да разве это возможно? Разве такое бывает?

Это же только в книгах и в кино люди в прошлое попадают. А в жизни из настоящего только в будущее путь лежит, назад дороги нет. Это всем известно.

Ой!..

Может, я с ума сошёл?

Нет, не верю! Сумасшедшие никогда о себе так не думают. Сумасшедшие всегда себя абсолютно нормальными считают.

Значит, гипноз. Или что-то такое.

Но какая же сила в этом гипнозе, или в чём-то там та ком?

Ну полное ощущение реальности. Живая жизнь да и только.

Я так чётко видел и Чака-гимназиста, и бывшего клоуна Стороженко, и прилизанного Слимакова, и мастера Осипа, и его тётушку, и весь этот галдящий базар, и витрину Бублика-Погорельского, и маленькие трамвайчики, и всё-всё остальное.

Не знаю, сколько я просидел на скамейке около цирка, пока не опомнился окончательно. А привёл меня в себя голод. Я вдруг почувствовал, что очень хочу есть.

Я вскочил и побежал на троллейбус.

Вопреки моим ожиданиям маму застал уже дома. Но она была такой уставшей и поглощённой своими заботами (она очень добросовестная, самолюбивая, старается не отставать от других на фабрике), что не обратила внимания на моё возбуждённое состояние. Только сказала:

– Что же ты, Стёпочка, бегаешь, сынок, голодный? Смотри, совсем отощаешь.

Маме я, конечно, ничего не сказал. Да и папе, когда он пришёл, тоже. Разве бы они поняли? Они бы ещё, чего доброго, не пустили меня завтра на свидание с Чаком.

Не хватало ещё, чтобы какой-то подозрительный старик морочил голову их сыночку! Гипнозом… или ещё неизвестно чем какие-то галлюцинации ему навеивал!

Единственный в мире, кому бы я мог открыться, – это дед Грицько. Но дед был далеко, в селе. И я только мысленно поговорил с ним перед сном: «Такое вот, дед, случилось со мной, вы и не поверите, хоть бы беды какой не приключилось». – «Не бери дурного в голову, а тяжёлого в руки», – успокоил я себя словами деда. И заснул.

Мне ужасно хотелось, чтобы уже наступил завтрашний день. И такое нетерпение одолевало меня даже во сне, что мне даже и не приснилось ничего. Только заснул, как уже и проснулся утром.

В классе мне сразу бросилось в глаза, что все какие-то то ли перепуганные, то ли чем-то взволнованные, – перешёптываются, глаза круглые, щеки пылают.

«Ой! – кольнуло меня. – Может, они о Чаке узнали, о моём с ним путешествии в прошлое». И так мне стало страшно! Но на меня никто не обращал внимания, не смотрел даже.

Я стал прислушиваться и наконец понял, что Лесик Спасокукоцкий принес в класс слух о какой-то таинственной новости. Вроде бы он случайно подслушал в учительской разговор классной руководительницы Лины Митрофановны с завучем Верой Яковлевной. И в этом разговоре шла речь о том, что в ближайшие дни в нашем классе что-то произойдёт, что-то особенное и чрезвычайно важное, потому что Лина Митрофановна была очень сильно взволнована и говорила: «Да, да, я всё понимаю, это же такая ответственность, такая ответственность. Я понимаю».

Но что именно должно было произойти, Спасокукоцкий не дослушал, потому что завуч Вера Яковлевна его заметила:

– А тебе что здесь нужно?

И он пулей вылетел из учительской в коридор.

– Эх ты, лопух! Не мог спрятаться где-нибудь и дослушать. Гипотенуза! – пренебрежительно бросил Игорь Дмитруха.

Спасокукоцкий молча вздыхал, виновато склонив голову набок.

«Что же всё-таки нас ожидает?» – терялись все в догадках.

– Контрольная по математике! – выпалила Таня Верба.

– Инспектор гороно! – побелел, как сметана, Кукуевицкий.

– Прививка против гриппа. Вот такими иголками! – испуганно округлил глаза Лёня Монькин.

Я один был абсолютно безразличен к таинственной новости. Что для меня эта новость, если у меня своя тайна, ещё и такая, которая им и не снилась! И о которой никто из них (теперь я уже был уверен) и не догадывался.

И так мне стало весело, что я не удержался и на перемене, подойдя к компании, неожиданно произнёс:

– Пара гипсовых венер! Пара гипсовых венер! Одна – Наполеон. А вторая – Архимед!

Кто-то хихикнул, кто-то засмеялся, но большинство смотрели на меня ошарашенно, ничего не понимая.

– Тю! – выкрикнул наконец Игорь Дмитруха. – Ты что – одурел? Что ты болтаешь?

– Во Муха! Во даёт! – сказал Спасокукоцкий.

– Да ну тебя! Тут такие серьёзные дела, а ты… – воскликнула Тося Рябошапка. И все дружно накинулись на меня.

– Безобразие! Весь класс волнуется, переживает, а ты…

Я только улыбнулся. Ну что я мог им сказать?

И я молча переждал, пока они выговорились.

Я их понимал. Может, если бы у меня не было моей тайны и кто-то другой такое отколол, я бы вместе со всеми на него набросился.

Но у меня была моя тайна. И она не давала мне усидеть спокойно. Она, как говорит дед Грицько, провертела мне дыру в голове. Она подгоняла минуты, нетерпеливо ёрзая вместе со мной по парте.

На каждом уроке я только и слышал:

– Наливайко, не вертись!

– Не вертись, Наливайко!

– Наливайко, чего ты вертишься!

– Перестань вертеться, Наливайко!

Но вот наконец докрутился я до конца уроков. И – скорее домой.

Не буду врать, домашнее задание мне выполнять не хотелось. Очень. Ужасно. Хоть плач.

Но я пересилил себя. Я обещал Чаку, что приду только после того, как сделаю уроки. И хоть он никогда бы меня не проверил, я не мог его обмануть, не мог – и всё. К тому же он был такой загадочный… Может, и мысли читать умеет, кто его знает.

Сел я и, чувствуя, что у меня аж во рту горько от этих уроков, стал грызть гранит науки. И пока последнее домашнее задание не выполнил, не встал.

Потом наскоро пообедал – и айда на площадь Победы, к цирку.

В этот раз я пришёл раньше Чака. Подождал минут десять.

Но вот наконец появилась знакомая фигура.

– Привет, Стёпа! Ну как ты?

– Здравствуйте! Прекрасно! Всё в порядке.

– Уроки сделал?

– А как же! – с чистым сердцем ответил я.

– Ну что? Продолжим? Готов?

– Как штык!

– Ну, тогда – внимание! – Чак взял меня за руку, слегка сжал – и будто электрический ток пробежал по моей руке.

В глазах у меня потемнело.

Бомм! – ударил в голове колокол.

И опять зашумело, закричало, загалдело вокруг многоголосо…

Глава VІ

Самая длинная. Потому что много событий в ней происходит… Пиротехник Фёдор Иванович Смирнов. Мы идём в «Гиппо-Палас». Мадемуазель Тереза. Смертельный номер. «Не убивай меня, я открою тебе секрет…»

И опять я на Евбазе. Среди бурлящей, шумной, пестрой толпы возле пахучей, дымящейся ароматами «обжорки». И Чак-гимназист держит меня за руку.

Вдруг отпускает и направляется навстречу Стороженко, который поднявшись из-за прилавка, вытирает тыльной стороной ладони жирные губы.

– Здравствуйте!

– Здравствуйте! Спасибо, что пришли. Идём!

Стороженко поднял с земли круглую картонную коробку – в таких когда-то носили дамские шляпки (я в кино видел).

Они ушли с базара и направились к трамвайной остановке.

– Подъедем вверх трамваем, – сказал Стороженко.

Подошёл трамвай.

Я проник в трамвай следом за ними.

– Два на один тариф, – сказал Стороженко, подавая кондуктору два больших пятака.

Кондуктор оторвал билеты от рулона, висящего на кожаной сумке с жёлтой медной застёжкой, и дернул за верёвку, протянутую под потолком вагона над штангой с брезентовыми петлями для рук. Впереди, в кабине вагоновожатого, звякнуло, задребезжал звонок, и трамвай со скрежетом тронулся.

Трамвай был почти пустой.

Стороженко с Чаком-гимназистом сидели в фигурных, сплетённых из лозы, до блеска отполированных пассажирами и, наверное, очень удобных креслах, а я витал над ними. Свободные места были, и я тоже мог сесть, но это ничего бы не дало. Впервые я пожалел о своей бесплотности. Без тела, я не имел возможности почувствовать наслаждение от сидения в удобном кресле у открытого трамвайного окна. Но я сдержал настойчивое желание стать телесным. Помнил, что это сразу очень осложнит моё пребывание в прошлом, может внезапно прервать его. А события ведь только начинают разворачиваться. И, кто знает, может, сегодняшний день станет решающим в раскрытии тайны.

Возле Владимирского собора Стороженко и Чак сошли с трамвая.

– Отсюда пойдём пешком, подышим свежим воздухом. Такая погода! – сказал Стороженко, пряча глаза от Чака.

«Ну да, погода! – подумал я. – В кошельке у вас, дядя, плохая погода – вот в чём дело! Чтобы дальше ехать, нужно ещё деньги платить».

Я уже понял, что в старом киевском трамвае были так называемые тарифные участки – за каждый участок плати деньги. Не то что сейчас – заплатил за жетон, и катайся в метро хоть целый день.

А погода действительно была замечательная. Золотая киевская осень. Ботанический сад пылал всеми оттенками красок от багряно-красного до оранжевого.

Они пошли по бульвару в сторону Бессарабской площади (кстати, она называлась тогда площадью Богдана Хмельницкого).

Миновали Вторую киевскую гимназию, а потом и Первую.

Справа остался знакомый восьмиколонный красный корпус Киевского университета.

В парке напротив на месте памятника Тарасу Шевченко возвышался памятник императору Николаю I.

Внизу уже виднелось знакомое здание Бессарабского рынка.

Справа, на башенке, украшающей крышу нынешней гостиницы «Украина»[11], горели на солнце на слова: «Паласъ-отель».

Спустились на Бессарабку и свернули налево, на Крещатик. И с почти безлюдного Бибиковского бульвара как будто опять попали на базар.

По тротуарам снуют туда-сюда прохожие, на середине улицы дребезжат трамваи, извозчики на пролётках понукают лошадей, кое-где, фыркая синим дымом, чих-чихают допотопные автомобили на мотоциклетных колёсах со спицами.

А вывесок, а объявлений, а афиш! У меня прямо глаза разбежались. И все с ятями, все с вензелями какими-то.

Там, глядишь, Эдуард Брабец утюги и мясорубки предлагает.

Там парикмахерская «Николя и Леонид» приглашает дам и господ заходить, не проходить мимо.

Там кавказский магазин М. Я. Бебеша сообщает, что получены в огромном количестве ковры персидские, текинские и кавказские, портьеры, бурки и… сапоги.

Там торговый дом братьев Романовых рекламирует самозажигающиеся керосинокалильные фонари, лампы и оборудование. Фонари «Искра», лампы «Эка», «Сфинкс» и «Полусфинкс». Видно как днем.

И здесь же на всякий случай «Лангензипен и К°» предлагает огнетушитель, а «Септер и К°» – пожарные трубы, насосы, гидропульты и брандспойты!

Главное депо музыкальных инструментов и нот И. И. Индржише<

|

|

|

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.

Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!