История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Топ:

Основы обеспечения единства измерений: Обеспечение единства измерений - деятельность метрологических служб, направленная на достижение...

Проблема типологии научных революций: Глобальные научные революции и типы научной рациональности...

Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П): Цели и задачи Комплексной системы оценки состояния охраны труда и определению факторов рисков по охране труда...

Интересное:

Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...

Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...

Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...

Дисциплины:

|

из

5.00

|

Заказать работу |

Так я ощущаю индивидуальность Добужинского, сквозящую в каждом его рисунке, в каждом штрихе, и это ощущение воскрешает во мне Петербург, оставшийся где‑то позади, щемяще‑близкий и далекий, – самый русский и самый нерусский город в России, поистине фантастический и умышленный город, прекрасный и уродливый, хмурый и ласковый, просторный и тесный, юноша‑город в сравнении с другими европейскими центрами, и до чего дряхлый, до чего веющий неизбывною грустью исторических реминисценций… Добужинский – весь от Петербурга и от эстетической культуры «Мира искусства», такой типично петербургской. Конечно, только в Петербурге, духовной и физической родине европеизованной России, и могла сложиться или, точнее, окристаллизоваться эта культура дилетантствующего европейства, которой как бы подведены итоги художествам и бытовым очарованиям послепетровских веков.

«Мир искусства» – целая эпоха, и теперь еще не вовсе закончившаяся как будто, невзирая на художественные сдвиги десятилетий: эпоха декоративной выдумки, стилизма и лирического гротеска. Я подразумеваю прежде всего живопись и графику, но это определение можно отнести с оговоркой и к литературе, и даже к музыке… «Мир искусства» ретроспективен, мирискусники – энтузиасты старины. Но в то же время, мы знаем, мирискусничество как мировоззрение – отнюдь не уклон к художественной консервативности, а, напротив, последовательное принятие всех находок и соблазнов новаторства. Влюбленность в прошлое никогда не мешала мирискусникам увлекаться, хоть и не заразиться, «современностью», вплоть до крайностей самой злободневной моды. Не сказалось ли тут влияние все того же Петербурга, влияние антиномий, столь национальных, свойственных этому странному, необыкновенному городу?

Двойственность художественной идеологии, унаследованная Добужинским, как и многое другое, от старших друзей по «Миру искусства», достигает в его творчестве своеобразной остроты. Больше, чем кто‑нибудь, он всегда в двух мирах: в очарованной стране мертвых и на земле живых. Константин Сомов – тот, кажется, ни разу не изменил возлюбленным своим призракам, не изменил просто потому, что не мог не дышать воздухом отчизны «сто лет тому назад». Александр Бенуа усиленно рвался прочь, на свободу, из колдующей тишины осеннего Версаля и написал этюды в Бретани, в Лугано, в Крыму, чтобы почувствовать себя современным пейзажистом; Стеллецкий давно сделался неуклонным стилистом, воспринимающим все и вся по древнеиконописному; Судейкин был и остался пленником кукольных фигурок, соскочивших со старинных лубков и дедовского фарфора; Лансере, Билибин, покойный Нарбут, Чехонин, Митрохин и другие стилисты, к ним примыкающие, если и не лишены сознания реальности, то во всяком случае чужды тому, что французы называют: «peinture de chevalet»[209]. У многих это чувство как бы атрофировалось под влиянием непрерывного стилистического искуса.

Мы знаем, тут‑то и обозначилась демаркационная линия между старыми мирискусниками и младшим поколением, тяготеющим к экспрессионистской «актуальности» (хотя и не преодолевшим, на мой взгляд, привычки стилизовать). Младшее поколение упрекает «старших» в подражательности, в творчестве из вторых рук, в пренебрежении жизнью, вот этой, мимо текущей, изломанной, лихорадочной, трамвайной и автомобильной жизнью улицы, динамизмом своим и угловатостью изгоняющей все хитрые красивости старого искусства… Короче говоря, двойственность мирискуснической идеологии, нашедшая красноречивого защитника в лице Александра Бенуа, двойственность вкуса, которому нравится и то и то, и стилистическая реминисценция, и революционное «все по‑новому», привела к расколу в среде самого «Мира искусства», наблюдаемому не со вчерашнего дня.

Добужинский, конечно, стилист, но он не пленник прошлого. Он неугомонный перебежчик из страны мертвых в «актуальность» нашего бесстильного бытия, наших городских будней, волнующих подчас перспективами футуристского эйнштейновского царства. Если он большею частью и ретроспективен, то скорее по техническому навыку, а не от связанности воображения. Одновременно его тянуло, и властно тянуло, в другую сторону, и не составляло для него никакого труда, стряхнув старокнижность, подойти к теме без призмы стиля. В особенности – когда дело касалось городского пейзажа. Недаром его назвали «художником города». Он умеет с глазу на глаз с каким‑нибудь излюбленным мотивом передать внимательным штрихом не столько формальную структуру, сколько линейную выразительность городского куска, – одушевленность кирпичных и бетонных громад с трубами, оконными дырами и гримасничающими вывесками, с заборами в афишах, сонными фонарями и провинциальными тумбами вдоль тротуаров. Такие мотивы избирал он часто: монументальное нищенство домов‑ульев, убогую фантастику дома‑тюрьмы, стены, облупленные дождевыми потоками, прокопченные фабричным дымом, углы столичных окраин и жалкие захолустья с подслеповатыми, сгорбленными лачугами и вековой грязью и глухонемой провинции, каких немало было в мое время чуть ли не в центре Его Величества Петербурга…

М. Добужинский.

Окно парикмахерской. 1906.

Не только у развалин, поросших мхами, не только у переживших столетия зданий‑мавзолеев своя душа, нелюдимая и настороженная; у домов и домиков и у небоскребов, громоздящих к небу узкие этажи, почернелых от житейского смрада, изъеденных приливами и отливами людского потока, тоже душа, бередящая мысль жалобой одушевленных неодушевленностей. И чем неказистее наполняющая их жизнь, тем иногда фантастичнее их молчание. Пещерами троглодитов кажутся вдавленные в землю подвалы, зубцами первобытных кремлей – мансарды и слуховые окна над крышами; как сигнальные башни торчат дымоотводы, а телефонные столбы с перекладинами похожи на виселицы. Неугомонно копошится, стонет и ропщет за их стенами озабоченный, усталый человек… Но бывают минуты, когда даже вблизи они кажутся необитаемыми, отошедшими в вечность руинами, и тогда их затишье – как тишина кладбищ. Бывают и другие минуты, когда от их недвижимости исходит странное напряжение. Они напоминают притаившихся чудовищ; вот‑вот зашевелятся спины крыш и, как щупальца, расправятся коленчатые водостоки, и зевнут ворота, и засверкают хищными зрачками ряды окон…

Такие минуты бывают часто в глуши петербургских закоулков – ведь они любят сумрак, а есть ли город сумеречнее Петербурга? И есть ли город, где около парадных господских улиц, на которых не позволялось, еще на моей памяти, лавки открыть и прогромыхать ломовику, были такие безнадежные закоулки, вопиющие к небу о нищете, такие непроездные мостовые в аршинных выбоинах и деревянные дома‑карлики, и заваленные мусором дворики, и огороженные пустыри, и тупики с подкравшимися друг к другу, словно заговорщики, крылечками, и с помойками на самом виду, и с какими‑то неизвестно для чего поставленными будками, и с канавами, заросшими репьем и ромашкой.

Не о таких ли местах размышление Достоевского в его «Белых ночах» – помните?

«В эти места как будто не заглядывает то же солнце, которое светит для всех петербургских людей, а заглядывает какое‑то другое, новое, как будто нарочно заказанное для этих углов, и светит на все иным, особенным светом. В этих углах выживается как будто совсем другая жизнь, не похожая на ту, которая возле нас кипит, а такая, которая может быть в тридесятом неведомом царстве, а не у нас, в наше серьезное‑пресерьезное время. Вот эта‑то жизнь и есть смесь чего‑то чисто фантастического, горячо идеального <…> чтоб не сказать: до невероятности пошлого».

Сколько раз страсть к бродяжничеству заводила и меня в эти столичные углы, – уж я не говорю о Гавани, о Петербургской стороне, о Песках, – совсем поблизости от улицы Ивановской, на которой я жил, и всегда мерещились мне в этих углах, как издали и сейчас, подкрашенные акварелью или пастельными карандашами рисунки Добужинского: задумчивая исповедь петербуржца, умеющего подстеречь говорящее безмолвие и многолюдное безлюдие притаившихся домов‑логовищ.

В этой графической исповеди Добужинского много и других страниц, совсем не «от Достоевского», а посвященных Петербургу прошлых царствований и русской ампиро‑николаевской провинции, старой Вильне и старинным кварталам Лондона, так удивительно напоминающим именно Петербург, как заявил мне Добужинский, возвратясь из этого города городов с пачкой путевых зарисовок… Наконец, один из последних его трудов – литографии, навеянные пейзажем Петербурга в годы революции. Естественно, что я не могу судить, не видав его в эти годы, о проникновении художника в меланхолию столицы, обреченной событиями на временное запустение. Знаю только, что очень печален и красив, по‑новому красив и печален и по‑прежнему обворожительно необыкновенен и жуток город Петра на этих литографиях Добужинского.

Еще дряхлей его недревняя дряхлость, уводящая мысль к дням первых императоров, строителей его европейского великодержавия; еще строже силуэт Петропавловской крепости, этот герб Петербурга прокалывающий золотым шпилем ладожские воды Невы; еще угрюмей колоннада зимнего Исаакия о котором кто‑то из поэтов (не помню кто) сказал: «На нем трех царств изображенье – гранит, кирпич и разрушенье»; еще загадочнее сфинксы около кокориновской Академии, задумчивее «Львиный мост», липы Летнего сада, аристократическая панорама Английской набережной и ряд других пейзажей столицы, словно обезлюдевшей навсегда, приобщенной суровому безмолвию всеуравнивающей земной вечности… Как бы в подтверждение этим мыслям, появилась в Петербурге своеобразная декоративность смерти, никак не свойственная его возрасту, – картина, полная гибели и разрушения, развалины заглохших или выгоревших домов, до которых никому нет больше дела, почти такие же руины, поросшие «мхом забвения», каким завораживает Рим Пиранезе.

Прежде в Петербурге не было руин, не могло быть, но «настроение развалин» всегда в нем было, я уверен – даже во время цветущей его молодости. Иначе… не написал бы Пушкин «Медного всадника», не так бы написал, словно ноябрьское наводнение 1824 года – для него (в 1830 году) событие – легенда давно минувших лет. Иначе не был бы так дряхл Петербург и у другого певца его, Достоевского, так призрачно‑дряхл, будто бы наваждение – весь этот гигант всероссийский и суждено ему сгинуть столь же внезапно, как он возник из мглы финского приморья «на берегу пустынных волн». Иначе не полюбили бы его «любовью старины» художники «Мира искусства» и не окрасили бы этой щемящей любовью своего творчества, и не стал бы Старый Петербург излюбленной темой модернистов, воспитавших свой вкус в свободных мастерских Парижа и Мюнхена.

«Старому Петербургу» главным образом посвящена и собственно книжная городская графика Добужинского. Пейзажи современного города, о которых я сейчас говорил (включая и литографии), графичны по манере, но многое в них относится к «живописному рисунку»; обнаруживая графический навык автора, они остаются трехмерным изображением. Переходя к плоскому изображению пером, т. е. рассчитанному на украшение книжной страницы и, во всяком случае, приближающемуся к виньетке, Добужинский предпочитает строгие линии старинной архитектуры чудовищностям современной улицы. По нескольку раз стилизованы им такие мотивы Петербурга, как старый «Чернышев мост», «Фонтанка», «Александринский театр», «Новое Адмиралтейство» и т. д.

В этих работах заметно влияние Лансере, Остроумовой‑Лебедевой, от которых унаследована им отчасти манера: тонко стилизующий обводящий контур – от первого, пейзажная старогравюрность – от второй. Но стилизация Добужинского менее строга. Рядом с зодчеством для него никогда не утрачивает занимательности человек; осколок архитектурной красоты не заслоняет окружающих анахронизмов: замысел строителя, имярек, поэзия старинного городского «ансамбля» заколдовывают, но не убивают живой жизни вокруг с ее произволом, бытовыми черточками и гримасами. Это особенно чувствуется в больших стилизованных композициях, например в «Провинции» из Русского музея. Тут «страна мертвых» неожиданно превращается в страну курьезов, в смешной и трогательный гротеск, жуть прошлого застывает улыбкой настоящего. Стилист Добужинский становится рассказчиком, насмешливым иллюстратором, подмечающим какую‑то игрушечность всего ненужного больше, всего случайно уцелевшего. Восковой куклой кажется мертвец в гробу, когда мы смотрим со стороны, забыв о чувстве утраты, и столь же кукольны памятники прошлого: здания и сады за ампирными решетками и маскарадные пышности мавзолеев или когда‑то грозные, а теперь столь невинные пушки на древних кремлях, и старомодные кареты, и ридикюли прабабушек. Эти реликвии обращаются в игрушки для взрослых, когда иссякают элегические слезы и хочется смеяться от грусти над «слезами вещей» и над собственными слезами.

Добужинский знает, что игрушечность как‑то особенно присуща Петербургу, его старине и бесчисленным чертам его быта, от которого еще недавно веяло забавным пережитком прошлого (теперь – не знаю). Его оштукатуренные и раскрашенные в разные цвета кирпичные здания с колоннами и лепными карнизами, – белые на охре, точно склеенные из картона, – его булыжные мостовые горошинами и покривившиеся тумбы, давно отслужившие свою службу и существующие для того, чтобы на них наезжали экипажи; его выбегающие на панель подъезды с декоративными швейцарами; полосатые будки и прохаживающиеся возле них столетние заводные гренадеры в чудовищных меховых киверах башней (я вспоминаю то, что было тогда, когда еще не было петербургских развалин); его извилистые канавки, по которым снуют пыхтящие финляндские пароходики, царапая вздутые свои бока о столбы пристаней то на правом, то на левом берегу; горбатые каменные мостики и деревянные мосты на барках через Неву, напоминающие исполинских сороконожек, протянувшихся от Зимнего дворца к Бирже и от Патронного завода к клинике Виллье; водосточные трубы, льющие фонтаны дождевой воды, и зеленые кадки, откуда вода выплескивается на тротуары; дворники с бляхами у гостеприимно отпертых ворот; извозчики, неистово машущие вожжами, понукая пузатых лошадок‑лилипутов с длинной шерстью и спутанными гривками; городовые, вооруженные огромными шашками и прозванные «фараонами», вероятно за недоступность чувству жалости; пестрые вывески с золотыми коврами и сахарными головами, булочные крендели, ялики, черные шары на пожарных каланчах, ползущие «кукушки», надутые «собственные» кучера, не терпящие, чтобы их перегоняли, и сколько еще всяких общероссийских и чисто петербургских достопримечательностей, – разве не просится все это в окно игрушечного магазина, разве все это «всерьез», разве это не выдумка Щелкунчика детям на елку?

Иронизировать над пережитком – такая же потребность человеческой души, как гадать о будущем и мечтательно хоронить счастливое прошлое. Ретроспективное искусство склонно к иронии. Вот почему иронисты – и Бирдслей, и Теодор Гейне, и Сомов, и Бенуа, и Бакст, и Судейкин, и Билибин… Ирония, смешок (сквозь слезы, как у Сомова, а то и без тени сентиментализма) над всем ушедшим и уходящим в даль времени, характерная черта петербургской графики этого столетия. Александр Бенуа заразил ее «скурильностью», лукавой улыбкой над прошлым, придал театральную кукольность графическим призракам, повествующим о жеманстве и роскоши версальского «большого» века и блестящих петербургских монплезиров. Он же указал новый путь издателям книг для детей, ограничивавшимся прежде подражаниями немецкой романтике. В Петербурге под влиянием Бенуа создалась школа иллюстраторов, в творчестве которых старопетербургские мотивы переплетаются с образами из королевств сказочника Андерсена. Все эти по‑николаевски марширующие «оловянные солдатики» и «городки в табакерках», стилизованные под александровский ампир, и принцессы в елизаветинских робронах – улыбка взрослых, столько же играющих в старинные игрушки, сколь забавляющих ими ребят. Кустарная игрушка позавчерашнего Петербурга (ее традиция не вовсе умерла до последнего времени) сама по себе повлияла на графику. Иллюстрации Нарбута, например, пропитаны ее влиянием. Немногим меньше Нарбута обязаны этому источнику сказочник Билибин, юморист Чехонин, кукольник Бенуа и «детский» Добужинский. Не только детский…

Дух русской игрушки, отразивший исторические маскарады Петербурга, вселился и в графику для взрослых, игрушка приобщилась всему фантастическому ладу художников, иронизующих влюбленно над прошлым «самого умышленного города на земном шаре». И несомненно, что‑то сближает эту петербургскую «мечту в двух измерениях» с литературной традицией, определенно выраженной в русской литературе от времен Пушкина: мотив городского волшебства, заостренного грустью и насмешкой, мотив невероятного и будничного, нелепого и вещего, забавного и жуткого, как городские сказки современника Пушкина… Гофмана.

Я не уверен, можно ли говорить о влиянии берлинского фантаста на автора «Медного всадника» и «Пиковой дамы», но влияние на Лермонтова последнего периода («Сказка для детей», «Неоконченная повесть»), Гоголя («Невский проспект», «Нос», «Портрет») и уж конечно на Достоевского, не говоря о многих других, не подлежит сомнению. Из писателей тот же Гофман, как и близкие им писатели – Блок, Кузмин, Ауслендер, Сологуб, Андрей Белый, а заодно и новый «театральный театр», летосчисление которого Мейерхольд начинает с блоковского «Балаганчика». Эта любопытная связь «Мира искусства» с литературной пушкинско‑гоголевской традицией, мне кажется, недостаточно отмечена. Недостаточно освещена и роль Гофмана в истории русской литературы… Но я не хочу отвлекаться в сторону.

Гофманщина присуща почти всей графике Добужинского, хотя прямых совпадений его графических образов с образами автора «Кремонской скрипки» и немного. Я называю в этом случае гофманщиной не романтику Гофмана и не повествовательную театральность (которая так чувствуется у Достоевского!), а колдовство Гофмана‑Щелкунчика, лукавую чертовщину, поминутно вспыхивающую фосфорическим огоньком в рассказах, где ирония перепутана со всамделишной жутью, так что не знаешь, верить ли автору или не верить, улыбнуться или отдаться сладостному литературному испугу…

Добужинский начал украшать детские книжки в 1908 году (первая его графика появилась в «Мире искусства» в 1902 году). Вскоре нарисованы иллюстрации к столь гофманскому «Ночному принцу» Ауслендера (в «Аполлоне»). Из собственно иллюстраций литературных произведений, исполненных до того, я вспоминаю лишь несколько малозначительных рисунков к «Станционному смотрителю» Пушкина и к крыловским басням (в хрестоматии «Живое слово»). С тех пор иллюстрационный труд Добужинского значительно возрос, особенно за последние годы, хотя и не идет в сравнение по количеству с фейерверком его виньеток, обложек, фронтисписов, надписей, книжных знаков, эмблем, проспектов, заглавных букв, издательских марок и других декоративных работ, давших ему славу лучшего нашего «книжника». Неутомимый художник наложил печать своего вкуса, и прямо и косвенно, на большинство художественно изданных в России за четверть века книжек…

«Ночной принц» Добужинского (четыре страничных иллюстрации, заглавный лист, концовка) – типичный петербургский blanc et noir, рисунки пером, с четкой, упорной обводящей линией, местами подправленной гуашью – в оригинале, и с ярким противоположением черных и белых пятен. Композиция свободна, не следует никакому старому образцу, но плоскостная стилизация, с уклоном к гротеску, определенно «ретроспективна», как и весь дух ауслендеровского рассказа, а шрифт и виньетки заглавной страницы напоминают о николаевском бидермейере. Для Добужинского особенно характерна именно русская готика, больше, чем ампир или какой‑нибудь другой стиль, хотя стилизовал он одинаково мастерски в любом стиле.

Не случайно, конечно, проникновение в Петербург готики только при Николае Павловиче, вместе с усилившимся влиянием немцев. Стиль империи, несколько запоздавший в России, как и многое другое, был последним отблеском античного идеала строгой простоты и равновесия. Западным романтикам в ампире стало тесно, совершенно естественным явилось в посленаполеоновскую эпоху возрождение готики, которую «открыл» еще в молодости Гете. Но готика не имела корней в России, ампир продолжал цвести до самых последних дней александровского царствования.

Возлюбив «Старый Петербург», мирискусники влюбились в александровский ампир. И тем не менее русским романтикам двадцатого столетия готика духовно ближе. Готические ноты нет‑нет проскальзывают и у Бенуа, и у Лансере, и у Нарбута. Они звучат постоянно в графике Добужинского. Узор многих его обложек можно назвать модернизованной готикой: заостренный, стрельчатый орнамент, колющие линии, зигзагами рассыпающиеся рамки, узкие шрифты, обилие эмблем, напоминающих геральдические знаки тайных рыцарских орденов. Мне вспоминаются, например, фронтиспис лермонтовской «Казначейши» (1912) и по стилю похожий на него, но значительно упрощенный, доведенный до линейного лаконизма заглавный лист «Культуры театра» (1921). В этой «колючести» Добужинского есть что‑то исключительно присущее ему, забавнику и психологу, иллюстратору Пушкина («Барышня‑крестьянка», «Скупой рыцарь»), Карамзина («Бедная Лиза»), Лермонтова («Казначейша»), Гоголя («Портрет»), Лескова («Тупейный художник»), Достоевского («Белые ночи»), Андерсена («Свинопас»).

Какой многозначительный подбор имен (следует добавить и имя Гофмана, которого Добужинский неоднократно принимался иллюстрировать), и как вскрывает их сопоставление пристрастие художника, переводящего на язык плоского рисунка свое, современное, ущемленное прошлым мироощущение…

М. Добужинский.

Гримасы города. 1908.

Различно подходит Добужинский и к каждой из перечисленных тем, но в чем‑то главном всегда «совпадает с самим собой», даже в тех случаях, когда ограничивает себя рамками много раз использованного шаблона. Можно не быть в восторге от «силуэтов» Добужинского, уступающих в грации китайским теням Сомова и Нарбута, но шутливая романтика его «Барышни‑крестьянки» все же отнюдь не стилистическое упражнение во вкусе силуэтистов‑бидермейер, а признание современника, долго плутавшего в стране мертвых и обращающего к живым меланхолическую и усмешливую улыбку петербуржца. И карамзинская «Бедная Лиза», и «Казначейша», и «Тупейный художник» не только обретают в рисунках Добужинского образный колорит эпохи: они уязвляют мысль трепетом призрачной жизни, жизни кукол, подобранных художником среди хлама того театра марионеток, который называется История. Меньше всего в них антикварного педантства: они такие, а не другие, потому что он – такой, а не другой. И тем же останется он, переходя от «Бедной Лизы», выцветшей и невесомой, как цветок, долгие годы хранившийся в семейном альбоме, к видениям «неромантического романтика» петербургских закоулков Достоевского, чтобы погрузиться и погрузить нас в больные сумерки его «Белых ночей». А дальше? Дальше так естественно уйти с головой в детский мир Андерсена. Разве есть что‑нибудь мудрее детского мира для того, кто не потерял способности любить эту мудрость?

В книжках для детей иллюстрации Добужинского – обычно сдержанные, скупые на цвет, чаще черно‑белые или слегка подкрашенные в два‑три тона – становятся цветистыми, занятно пестрыми, волшебствующими и гротескно шутливыми. Но они сохраняют все ту же колючесть линии, все то же «готическое настроение» узора. Разговаривая с детьми, Добужинский остается Добужинским, не притворяется ребячливее, чем он есть, так же как, общаясь со взрослыми, не боится графических ребячеств. Ни притворяться, ни быть равнодушным он не умеет и не хочет. Как бы ни казалась проста, а то и незначительна графическая задача, он вкладывает в нее всего себя, свои раздумья и выдумки.

Еще недавно я любовался его «Свинопасом» в издании Гржебина (1917). Это очень сказочно, очень уводит от действительности… т. е., вернее, от миража, который современным человеком зовется действительностью, будто достоверно лишь то, что видят люди, лишенные фантазии… Ведь кто знает, сказки не действительнее ли жалкого опыта глаз, ослепших для чуда? Во всяком случае, сказки долговечнее. Веками и тысячелетиями мерещатся человечеству, живут в образах красоты все те же волнующие «небылицы», и бесследно исчезает воистину призрачный мир так называемой реальности, всегда иной, текучий, меняющийся, зыбкий, ибо не сыскать двух душ, которые бы воспринимали его одинаково… Да правда ли, что рядом с явью телесного опыта нет другой яви, прозреваемой вдохновением? Мне иногда кажется, что, если бы люди серьезно, без малейшего колебания ответили утвердительно на этот вопрос, искусство перестало бы существовать. Оно продолжается, потому что самые трезвые разумники на белом свете втайне колеблются: а вдруг правда не «это», а «то»?

Добужинский, я убежден, никогда не сомневался, что правда – именно «то». Отсюда заразительность его фантазии. Он из породы мудрецов, умеющих обращать жезлы в змей. Недаром вдохновитель его – Гофман, художник, всем воображением ощущавший, что невероятное «то» всегда сторожит неверное «это» и стоит только преодолеть банальную косность рассудка, чтобы уйти в другое бытие и выпить на брудершафт с самим чертом. Ощущал это как известно, и величайший реалист Достоевский. Ощущал и антипод его, Тургенев, удививший под конец жизни трезвенную интеллигенцию «Кларой Милич»… Надо сознаться, меньше всего была задета правдой чуда русская живопись XIX века. Не потому ли так долго не было в России ни детских иллюстраций, хоть сколько‑нибудь не ремесленных, ни вообще книжного искусства? Графика не может обойтись без «чудес» – такова ее природа. Самый скромный украшатель книги, если он график, а не попиратель «законов книги» (хотя, может быть, и отличный рисовальщик, гравер, офортист), должен почувствовать себя немного магом, чтобы слить с поверхностью книжной страницы художественный образ. Почему?

Может быть, стоит несколько пояснить мою мысль, дабы стало понятным, что я называю «магией» Добужинского. Слово это к искусству применяется обычно в метафорическом смысле. Мне бы хотелось дать ему несколько иной оттенок. Конечно, нельзя, не впадая в шарж, восстанавливать чернокнижничество по поводу книжной виньетки, но и безответственная метафора здесь тоже вряд ли достаточна. Книжная графика – искусство в двух измерениях. Это существенное отличие ее от «живописного рисунка» (термин Н. Радлова, см. книгу «О современной русской графике», 1916 г.) вызвано не только тем, что графический рисунок, украшая страницу, должен сливаться с нею, а не прорывать ее «третьим измерением», но тем, что третье измерение не нужно графике, в то время как нужно живописи, что, напротив, особенная выразительность графизма – в плоском изображении. Вот эту выразительность я и называю «магической». Отказ от пространственной глубины, подмена перспективного изображения плоскостным превращают линию в условное начертание. С точки зрения декоративной целесообразности плоскостность приближает рисунок к шрифтам набора и ко всему двухмерному организму страницы. А с точки зрения выразительности? Мне кажется, не так уж неуместно сказать, что графика сродни… заклинательному знаку. Графический рисунок (в идеале) как бы утрачивает изобразительный смысл, становится средством прямого художнического внушения. Правда, внушение обращено не к злым или добрым гениям, а всегда лишь к тому злому и доброму гению, каким является для художника читатель иллюстрированной им книги, но все‑таки график гораздо откровеннее и хитрее, чем живописец, заклинает, не только изображает. И я говорю: магия. Чтобы признать это, вовсе не необходимо вернуться к вере в пентаграммы средневековых каббалистов… Но в «эстетическом» плане что‑то от пентаграммы, без сомнения, унаследовано графикой: некое колдовство. Оно есть, конечно, в любом украшении искусства, и все же графика ближе к древнему источнику.

Магический элемент совсем было улетучился из графики в эпоху ее «медного» расцвета (гравюры на меди), в эпоху не друживших ни с какой мистикой энциклопедистов, а позитивный XIX век почти не делал различия между книжной иллюстрацией и «картинкой» в книге, – догмат натурализма исключал эстетику «магического» начертания. Лишь при наступлении новейшей эпохи книжное искусство заострилось снова подлинным духом графизма. Вместе с гравюрой на дереве возродилась средневековая мистика. Самое старое сделалось самым новым. Достаточно вспомнить столь впечатляющие иллюстрации Дудле к Метерлинку. Конгениальность поэта‑мистика и иллюстратора обнаруживается в них с убедительностью почти беспримерной. Людям, не взволнованным этой страницей начертательной магии (иначе никак не скажешь), лучше и не браться за анализ художественных явлений. Изумительно выражают потустороннего Метерлинка, углубляя иррациональность слова иррациональностью черно‑белых штрихов, эти рисунки во вкусе готических ксилографий, насыщенные полуверой современника в правду непознаваемого.

Чем графичнее графика, тем естественнее ее тяготение к мистике. Чем больше удаляется она от живописного рисунка, тем резче показывает оккультность своей природы. Я отметил уже стилистический «готизм» Добужинского, связанный с его литературными пристрастиями, с пристрастиями художника, живущего одновременно в двух мирах… Отсюда – магия Добужинского. Не столько даже в иллюстрациях, как в виньетках, в орнаментальных излишествах и недоговоренностях пера. Но это не магия Дудле, неулыбающаяся, неуклонная, суровая и страдальческая, – магия Добужинского усмехается и шутит, как болотный огонек, перескакивая с предмета на предмет, заводит в лабиринты карликовых цветников, рассыпается точками, разбрызгивается лучиками, завитыми змейками, щетинистыми волютами, заинтриговывает эмблемами, дразнит эротическим намеком. Он любит повествовательный узор, вскрывающий какую‑то суть литературного произведения и словно усмехающийся над обвороженным читателем: фейерверки извилистых пятен и зубчатых линий, звезды, полумесяцы, арабески, светильники, копья, стрелы, проколотые сердца, шпаги, маски, мальтийские кресты, знаки зодиака, ключи Соломона… осколки романтических волшебств, которыми он пользуется как начертательным алфавитом, выбирая отдельные его буквы и сочетая их всегда по‑новому.

Со стороны техники это типичная графика пера, не резьбы по дереву. Линия Добужинского по большей части выцарапана, закреплена нервным и неглубоким нажимом; она шершавит, цепляется за бумагу, то и дело обрастает зубчиками и выпускает шипы, лапки, усики… Художник ни разу не испытал свои силы в деревянной гравюре, но занимался офортом, а в последние годы пристрастился к литографии и восстановил полузабытую технику, как он назвал, «гратографии», т. е. рисунка, выскобленного иглой или пером на черной, асфальтовой бумаге. Иллюстрации его (1922) к «Леску» М. Кузмина (в особенности «Гофманский лесок»: окно с серпом луны и горбатый кот) подлинно волшебны.

Техника Добужинского менялась с годами, как у всякого художника, и заметно совершенствовалась. От первых опытов в юмористическом журнале «Шут» до последних иллюстраций к «Петербургу» Достоевского пройден длинный путь всяческих преодолений. Путь постепенного овладения ремеслом и последовательного претворения многих влияний. У Добужинского можно учиться тому, как вырабатывается художник, мастер не по наитию, а вследствие упорного развития своего дара. Он не талант только, но и труженик. В течение почти полувека он шел неуклонно вперед, не успокаиваясь самодовольно на найденном приеме, искал новых и новых способов уточнения и упрощения графической мысли.

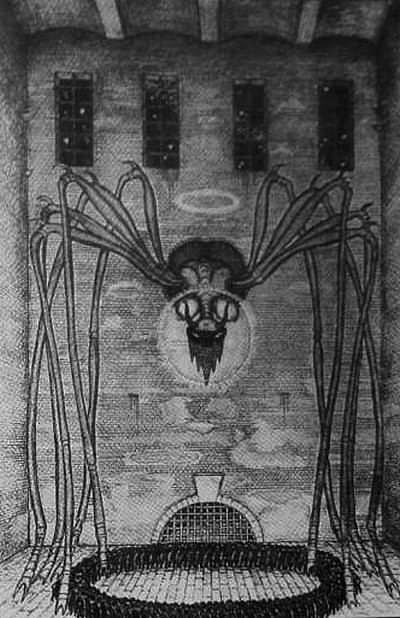

М. Добужинский.

Дьявол. 1907.

Примкнув к «Миру искусства» и занявшись книжной стилизацией, он естественно подчинился влиянию старших стилистов «Мира искусства», Бенуа, Сомова, Лансере и общего их наставника – Обри Бирдслея. Увлекся тонким филигранным штрихом: тем, что сам назвал впоследствии «вытачиванием линии». Можно сказать, что в первые десять лет, приблизительно, эстетика этой выточенной линии, унаследованной от иллюстратора уайльдовской «Саломеи», явилась для него главным содержанием графики. Он добивался, сосредоточенно, не щадя усилий, изысканной декоративности книжного узора, действительно «филигранил» его как ажурную драгоценность. Это был культ ювелирной стилистики пером. Исключительно – пером. К литографскому карандашу он почти не прикасался еще (известна только одна случайная юношеская его литография 1898 года). Чуждой осталась для него и техника кисти, доведенная до такой маэстрии японскими каллиграфами и воспринятая, например, Александром Бенуа. Японцы его восхищали, однако подражать им он не хотел. Не поддался он и очарованию «живого рисунка», которым тот же Бенуа любил щегольнуть на страницах «Мира искусства». От XVIII века Добужинский унаследовал пристрастие к силуэту, но страстью его была именно выточенная линия. «Сухая» техника пера, в противоположность «жирной» каллиграфии кистью, более всего отвечала графическому его мышлению. Он работал настойчиво, облюбовывая подробности, хотя, как мне думается, филигранная стилистика уже в то время его не удовлетворяла, он искал выхода из заколдованного крута «бирдслеевщины»…

Сразу определившемуся предпочтению к технике пера Добужинский остался верен и позже, но его отношение к линии, к филигранной свободе с годами заметно изменилось, отчасти под влиянием той идеологии формотворчества, которую принято называть кубизмом. Да, кубизм «задел» Добужинского еще в эпоху, когда казался враждебным всему, что поощрялось «Миром искусства». Ни в чем, может быть, не проявилась так «вторая природа» Добужинского, тяготение к правде сегодняшнего дня, невзирая на любовь к стилям минувшего и к декоративной стилизации: лишнее подтверждение той двойственности (отнюдь не разлада), которую я отметил вначале как лейтмотив его творчества. Современные акценты искусства дороги Добужинскому не меньше, чем воскрешенная традиция. И доказывают это не одни его позднейшие рисунки. Так, будучи преподавателем в школе Званцевой (я хорошо помню выставки этой школы), он прививал ученикам никак не ретроспективность, а внимание к природе, я бы сказал, под сезанновским углом зрения. Из первой поездки в Лондон в 1906 году он вернулся уже в достаточной степени «революционизованным». Дальше – больше. «Геометрия» Добужинского не случайная прихоть, он пришел к ней исподволь, изучая систематически искусство Запада. Пришел, однако, не с тем, чтобы отречься от прежних кумиров. Старый Петербург и новая Европа как‑то неожиданно уместились на кончике его пера. В особенности обнаружилось это после вторичной поездки в Париж и Лондон (в 1914 году).

Влияние кубизма на Добужинского тем интереснее, что выразилось не в каких‑нибудь внешних заимствованиях у последователей, а, так сказать, во внутренней структуре его рисунка. Он вовсе не сделался кубистом, не изменил навыкам молодости, но по‑своему претворил графическую суть кубизма: упрощая линию, подчиняя ее творческой воле не декоративным «вытачиванием» только, а геометризацией, доводя подчас книжный рисунок до кубистского схематизма.

Это не все. Надо помнить, изучая манеру Добужинского, что одновременно с выработкой упрощенной, послушной сознанию линии, прихотливо выточенной или геометрически заостряющейся, одновременно с претворением ксилографической тенденции и внушением кубизма его влекло и в «противоположную» сторону: от мастерства, от формы, закаленной в графическом гор

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.

Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!