Маленький городок на границе. Раньше границы не было, поскольку не было и страны. Была республика на краю огромного государства. Потом государство умерло, распалось на множество частей. В городке появились таможня и пограничный пост. Все здесь было обычно, тихо, даже как-то смиренно. Железная дорога, пара средних по классу гостиниц, кафе, магазин, церковь. В церкви служил отец Станислав. Служил долго. Уже перевенчал давно всех, кого когда-то крестил. Жизнь стирала его долго то в ручном, то в машинном режиме. Стирала и с порошком, и с хозяйственным мылом. Но он не поблек, не выцвел. Выцвел только подрясник, да на локтях протерся плащ.

Местные относились к нему так, как вообще относятся к местным достопримечательностям. Этакая смесь уважения и безразличия.

В Пизе любой проводит вас к Пизанской башне, но сам восхищаться не станет. Ну, башня. Ну, криво стоит. Вам интересно? Приезжайте, проводим, покажем, предложим сувениры на память.

К отцу Станиславу приезжали многие, и все в городке могли сопроводить пилигрима в маленький домик недалеко от ратуши. Проводить могли, но сами не заходили. Близость к чуду — мать безразличия.

* * *

Приезжавшие были из умников. Причем чаще — из столичных умников. Это были бородачи в вязаных свитерах, очкарики в плохо выглаженных рубашках, шальные богемные интеллектуалки с обгрызенными ногтями. У себя дома на кухне, в клубах табачного дыма, под чай с коньяком они спорили о превосходстве Исаака Сирина над Франциском Ассизским. Многие, вопреки начитанности, были некрещеными. Пойти в любую церковь к любому батюшке им казалось непозволительным. Поэтому, если разговор касался Крещения, звучало часто: «Езжай к отцу Станиславу». Затем назывался город и перечислялись удобные способы путешествия.

* * *

Отец Станислав всех принимал, хотя никого не ждал, и к приезжавшим относился сдержанно, без напускной радости. К ритуалу гостеприимства относился обед или ужин, в зависимости от времени визита. Потом долгие разговоры за полночь. Утром — служба. Вечером он провожал гостя на вокзал. Сразу никого не крестил. Только во второй или третий приезд. По дороге на поезд всегда останавливались в небольшом кафе для прощальной беседы. Это был своего рода экзамен. Они садились за столик у окна, и официантка без лишних просьб приносила чай, орешки, конфеты, два куска торта.

Разговоры бывали разные. Могли спорить на исторические темы, могли обсуждать толкования на Священные тексты, разбирали Богослужение, размышляли о смерти. Примерно через полчаса, когда чай уже остыл или был выпит, торт съеден, а от конфет остались обертки, отец Станислав начинал суетиться. Он счищал остатки с обоих блюдец в одно, собирал фантики, сдувал со стола крошки. Он пододвигал посуду к краю стола, чтобы официантке было легче убирать. Он делал это, не переставая слушать собеседника, и вовремя отпускал реплики по поводу Вселенских Соборов, влияния платонизма на богословие, важности Великого поста. Бывало, что увлеченный беседой гость говорил собирающему блюдца священнику: «Да бросьте, отче. Она сама уберет». Это и был главный момент в экзамене.

Расплатившись и выйдя на улицу, они медленно шли к красной черепичной крыше вокзала. Уже на перроне, под звук молоточков, которыми обходчики обстукивали колеса, священник говорил гостю: «Рано вам пока креститься. Вы людей не цените и не замечаете. Если покреститесь, будете фарисеем. А это плохо. Они Бога убили».

Затем следовало рукопожатие, и ошарашенный гость провожал взглядом удалявшегося священника. Тот шел медленно, немного сутулился и, кажется, чуть хромал.

Такие истории повторялись несколько раз. В конце восьмидесятых поток приезжавших заметно уменьшился. Отец Станислав об этом не переживал. Даже немножко радовался. Молиться за людей он не переставал, а лагерный опыт научил его навсегда той истине, что молитва за людей приносит больше плодов, чем устное наставление.

У БОГА НЕТ МЕРТВЫХ

Мудрость народная предупреждает не зарекаться от сумы и тюрьмы. Кто знает, как жизнь сложится завтра. Кто знает, с кем столкнешься лоб в лоб, глубоко задумавшись и повернув за угол. Я тоже знать не знал, что целых три месяца своей жизни мне придется прятаться в чужом и незнакомом городе, а чтобы чем-то жить, работать грузчиком в овощном магазине и там же спать, получая еще полставки сторожа. От кого и в каком городе я прятался — сегодня уже неважно. Важна одна черта моей тамошней жизни, о которой хочется рассказать.

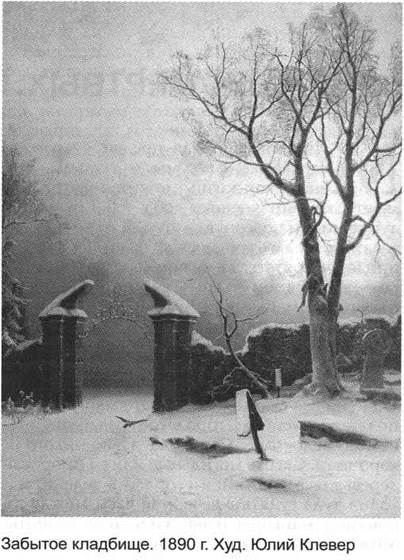

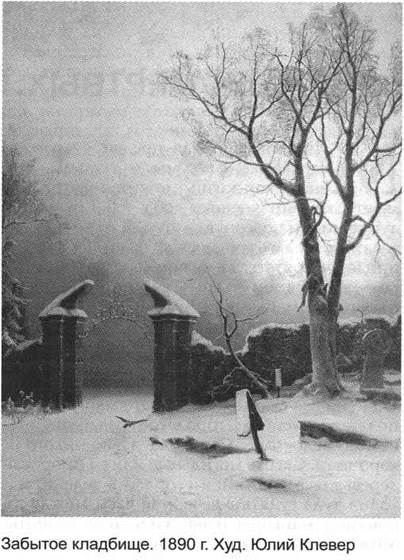

Через два квартала от нашего магазина располагалось старое городское кладбище. На нем по недостатку места уже давно никого не хоронили. Сквозь могильные плиты проросли деревья, все кладбище утопало в зелени, и я ходил туда гулять в вечерние часы между закрытием магазина и наступлением темноты. Может быть, не в каждом городе мира найдется гражданин с фамилией Рабинович, но зато на большинстве кладбищ в нашей стране найдется еврейское поле. Шумный, неугомонный, упертый, пахнущий библейской древностью, красивый и отталкивающий одновременно, самый странный народ на земле разбрелся повсюду и везде оставил следы своего присутствия.

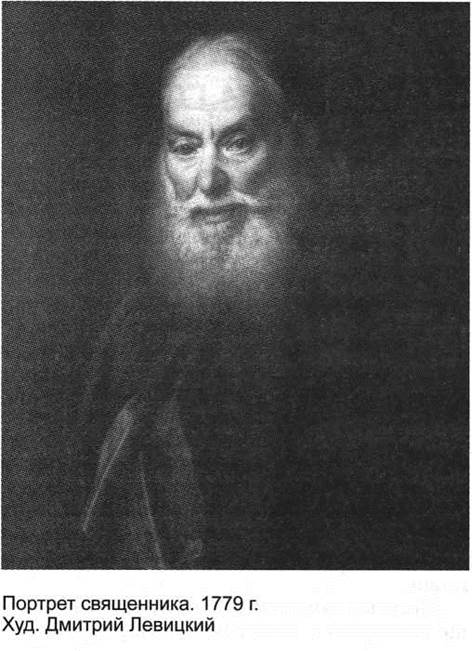

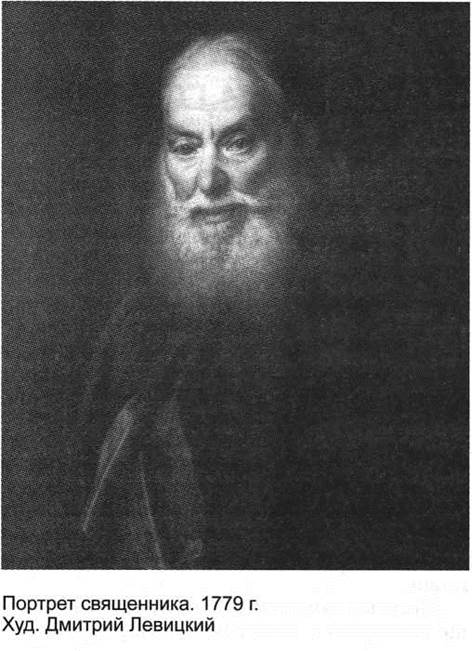

Та кладбищенская часть, где были похоронены евреи, находилась на самом краю, и туда я ходил чаще. Сначала меня привлекли надписи на могилах и портреты умерших. Там были

похоронены евреи, служившие в Красной армии. Те, которые поверили в революцию, повылезали на свет из всех щелей российской провинции и стали под Красное знамя. Кого-то из них убили на войне, кто-то до чего-то дослужился. На их могилах надписи были сделаны по-русски, а на фотографиях они были запечатлены в гимнастерках и портупеях. Эти мне нравились меньше всего. Больше нравились старики со странными, иногда смешными для нашего уха именами. Нравились их грустные глаза и длинные бороды. Нравилось, что жены их лежат рядом, и чувствовалось, что при жизни они были нежны какой-то другой нежностью, которая редка среди славян. Там, где надписи были сделаны на иврите, к простому любопытству добавлялся священный интерес, и я подолгу ходил среди могил Корфункеров и Зильберманов, Коганов и Кацев. Как-то не было скучно и было о чем думать, хотя нельзя было предположить, что я додумаюсь до чего- то особенного. Однако додумался.

В каптерке, где я ночевал, было Евангелие. Я открывал его временами на любом месте и читал. Читал, не все понимая, но с удовольствием. Когда чувствовал, что сыт и удовольствие закончилось, — закрывал. И вот однажды поразил меня рассказ о богаче и Лазаре.

Вы не смейтесь над тем, что сторож овощного магазина гуляет на кладбище и читает Евангелие. И Боже вас сохрани думать, что это неправда. Ведь я же не всегда был сторожем и сейчас им не являюсь. В тот период времени я скрывался, и было от кого. Значит, и дела у меня бывали поважнее, а образование и статус им соответствовали.

Так вот, в рассказе про Лазаря и богача меня тронула одна мысль, а именно: богач в аду переживает о братьях, оставшихся на земле. По опыту мне было известно, что когда в жизни человека наступает такой кошмар, который мы преждевременно называем адом, то можно перестать думать обо всех, даже самых близких. Тогда только воешь от душевной боли или дрожишь за шкуру. Богач, оказывается, был по-своему хорош. Он, даже попав в потустороннее пламя, сохранил в душе тревогу о родственниках. Трогательна была и просьба о том, чтобы Лазарь намочил перст в воде и прохладил ему язык. Удивило и то, что они за гробом друг друга узнали и что там могут быть длинные разговоры между святыми и грешными, между Авраамом и его потомками. С этими мыслями я и уснул в тот вечер, скрутившись в калачик, как я люблю, на вонючем одеяле синего цвета.

На следующий вечер я опять бродил среди христианских и еврейских могил, пробирался через ржавые и колючие ограды, раздвигал руками заросли папоротника и думал о своих проблемах. Мысль о том, что евреи, лежащие вот здесь, где я сейчас хожу, похожи на евангельского богача, а может быть, кто-то из них похож и на Лазаря, пришла ко мне тихо и незаметно. Как бы сама собой. Я даже не остановился, продолжил прогуливаться, но эта мысль вдруг раскрасила евангельский рассказ и даже посягнула на большее. Сильно верующим меня всегда назвать было трудно хотя бы потому, что в жизни этого не было видно. Но, наученный еще в институте Достоевским, я считал и считаю, что истина — Христос, а если истина — не Он, то лучше я буду со Христом, но без истины. То, что евреи в Иисуса Христа не поверили, казалось мне жуткой ошибкой и огромной трагедией. При этом никакой неприязни к этому народу у меня никогда не было.

И вот тут я подумал: ведь там, за гробом, все всех узнали. Увидели люди и Моисея, и Авраама. Увидели и Иисуса Христа, и только там поняли свою ошибку. Это ж, наверно, они теперь просят, чтобы омочил кто-то перст и прохладил им язык. Наверно, жалуются, что их неправильно научили, или они сами не хотели думать о важном, и вот так расплескали жизнь по горстям кто куда, а теперь мучаются... Мучаются, но о родственниках думать не перестают. Нас они, может, и терпеть не могут, но уж своих-то любить умеют. У нас дети поголовно то «тупицы», то «болваны», а у них «Ося всегда хороший мальчик». Так, по крайней мере, я тогда думал и решил следующее: пока жизнь моя непонятна, буду ходить сюда и читать мертвым евреям Евангелие.

С тех пор прошло уже достаточно лет, но я и по сей день удивляюсь тогдашней затее. Сегодня бы я этого уже не сделал. Или побоялся бы, или сам себя постыдился бы. Хотя теперь я знаю, что решил тогда правильно. Я много потом общался со священниками и читал разные книги. У Бога нет мертвых. Внимание души приковано к месту, где лежит тело, ведь там человек воскреснет. Чтение Евангелия — это один из высоких видов молитвы. И, несомненно, покойные переживают о живых и хотят, чтобы те не повторяли их ошибки.

На работе все было тихо и незаметно, а вот вокруг начало твориться разное всякое. Стало коротить проводку. В магазин повадились местные жулики-малолетки, и ночи перестали быть спокойными. Вдобавок у меня сильно разболелся желудок и я перестал есть. Зато из дома сообщали, что дела решаются и скоро можно будет вернуться. Те, кто искал меня, сами стали скрываться. Мысль о доме тепло согревала.

На кладбище я продолжал ходить и читал там преимущественно Евангелие от Иоанна. Там много таких мест, где Господь обращался к обступавшим его и теснившим иудеям. Он иногда ругал их, иногда учил, иногда грозил и обличал, но они так ничего толком и не понимали. Головы их были напичканы какими- то своими мыслями. А вот черно-белые лица с надгробий смотрели так, как будто понимали все, что я читал, и это меня одновременно и пугало, и радовало. Читал я вслух, но негромко. Находил удобное место, прочитывал главу, затем просил у покойников прощения за то, что потревожил, и отходил шагов на двадцать, на другое место.

Так продолжалось недели две. Я уже привык к ним, к тем, кого звали Шломо и Хацкель, к тем, на чьих могилах были написаны слова о скорби родных и выгравирован семисвечник. Как тут пришла новость о конце моих скитаний. Можно было пересчитать карманную мелочь и, даже не возвращаясь в каптерку, бежать на вокзал, чтобы электричками добираться домой. Так я и сделал. Напоследок пришел на кладбище, но уже ничего не читал (Евангелие было собственностью сторожки). Просто посидел под деревьями, но уже на христианской части. Было приятно смотреть на кресты, и было жалко, что они не стоят в той части кладбища...

* * *

Я забыл бы эту историю, как забыл сотни историй своей и чужих жизней. Но я вспомнил о ней, когда среди моих друзей все чаще стали появляться евреи. Они не решали со мной гешефты, не делали шахер-махер и не готовили гефильте-фиш. Они вообще не делали со мной ничего еврейского, но появлялись ниоткуда, говорили со мной о Боге, о Христе, о Суде и потом уходили. Некоторые стали моими друзьями, многие крестились, иных я даже не помню по имени, но за несколько лет их было много.

И вот тут в мои тяжелые мозги пришло ясное понимание того, что глаза с надгробий смотрели на меня с пониманием не зря.

Евреи все же умеют любить своих и переживать о них даже из ада.

ЗНАЮ — НЕ ЗНАЮ

Сколько в мире прекрасных слов! Забудем на время о Символе веры и о словах любовных признаний. Обратим внимание на чудесную фразу «не знаю». Бог видит, что я не вру, когда говорю о ее красоте. Она ничуть не менее красива, чем торжествующий крик «Эврика!»

От человека, который заявляет, что знает все, нужно бежать, как от прокаженного. Напротив, человек, смиренно говорящий: «Я этого не знаю», — приятен. Он даже красив в этот момент, независимо от черт лица, пола и возраста.

Один кричит, что даст ответы на все вопросы, и к нему бежит толпа людей, как правило, состоящая из тех, чьи вопросы несерьезны. Другой говорит, что нечто превосходит его понимание, — и с ним хочется общаться. Он знает главное — границы своего понимания.

Незнание спасает. Вот в аквариуме плавает рыбка. Она, по сути, находится в тюрьме, и за ней то и дело безразлично наблюдают. Если бы рыбка знала о своем унижении, она отказалась бы есть и через два дня всплыла бы брюхом кверху, мертвая от обиды и праздных взглядов. Вместо этого она плавает по одному и тому же маршруту, приближается к стеклу в ответ на стук ногтя, и по ней видно, что она — не человек. Осознанное страдание — не ее чаша.

Мы тоже немножко в тюрьме, и за нами тоже наблюдают. Причем не немножко. Но мы этого не знаем, не чувствуем, и оттого бываем счастливы и беззаботны.

Я, к примеру, не знаю, о чем думает сосед в маршрутном такси. Если бы мне это было известно, мог бы я спокойно ехать рядом? Вряд ли. Если бы мне были открыты изгибы и повороты судеб всех людей, с которыми я пересекался в жизни, разве мог бы я жить спокойно? Разве мы подавали бы друг другу руки, если бы все друг о друге знали? Вопрос риторический. Не подавали бы. Мы бы возненавидели друг друга, возгнушались бы своим соседством. Заповедь о любви предполагает некое божественное незнание о тайне человека и нежелание в эту тайну проникать. Вот почему любовь к грешнику, не гаснущая при виде его грехов, выше и чудеснее, чем воскрешение мертвых.

Наше незнание — такой же подарок от Бога, как и наши относительные знания и умения. Из этой светотени, из сложных сочетаний «знаю — не знаю» и составляется красота человеческого мира. Пусть нам твердят о том, что мир не черно-бел, что в нем есть много оттенков. Все-таки черно-белые фотографии рельефней и сочнее. Они лучше ловят момент и передают жизнь. Пестрые цвета — это лубок и почтовая открытка, отправленная к Рождеству без всякой веры в воплотившегося Бога. Черный и белый цвет с богатством оттенков — это правдивая и вовсе не однообразная жизнь. И одна из сторон сложной черно-белой правды — сложное сочетание «знаю — не знаю».

Знаю, к примеру, что умру, но не знаю — когда. Даже знать не хочу, чтобы этим поистине убийственным знанием не отравить радость новизны и свободу творческого поведения. Знаю, что грешен, но не знаю насколько, потому что не я себе судья и не за мною слово оправдания или осуждения. Я много знаю, и еще больше не знаю. Мое незнание радует меня ничуть не меньше, чем интеллектуаль-

ный экстаз, рожденный решенной задачей или новой понятой мыслью. Отказываюсь от желания знать все. Хочу быть рыбой, счастливо плавающей в ничтожном, но достаточном пространстве аквариума. Хочу только быть молящейся рыбой. Хочу быть Гамлетом, познающим Вселенную из маленькой скорлупы, но не боящимся ночных кошмаров.

Не нужно гордости. Не нужно лишнего пафоса. Даже улетая в космос и возвращаясь, человек не должен говорить: «Я покорил космос». Ты, человек, просто засунул любопытный нос в новый мир, и тебя, дурака, там потерпели. Всегда пожимал я плечами, слыша из уст моряков или альпинистов речи о том, что они «покорили» море или горные вершины. Ты залез высоко и счастливо слез. Ты все еще жив, а вершина как стояла, так и стоит. Нет никаких гарантий, что ты залезешь на ту же высоту еще раз. Откуда пафос покорения?

Может быть, ты покорил себя, свой страх, свою лень? Но тогда это другой разговор. Это и есть путь. На этом пути победы славнее и необходимее. Мир внешний познается изнутри. Огромность внешнего мира блекнет перед глубиной внутреннего. И загадок там больше.

Саранча сожрала посевы пшеницы, но так и не познала пшеницу. Жадный ум захватчика опьянел от внешних успехов. Это не навсегда, я вас уверяю. Если ум не смирится и в звательном падеже не обратится к Богу — Господи! — все сильно изменится, не к радости гордого естествоиспытателя.

Может случиться, что человек захочет пить, но воды не будет. Вместо настоящей воды, журчащей, искрящейся, прохладной, останется только формула воды. Она никого не напоит, эта формула. Она только раздражит того, кто ее знает. Так раздражает химический состав хлеба, поданный на листе бумаги голодному вместо настоящей краюхи. Это бессилие и раздражение от ложных успехов — перспектива всякого гордого знания. Вода в тот день, день жажды и голода, будет только у рыбы. Или у того, кто чуть-чуть похож на рыбу — то есть доволен маленьким пространством и счастлив внутри него, не желая проглатывать жадным умом всю Вселенную.

ЛЕБЕДЬ, ИЛИ ВЕЧЕР СЕН-САНСА

Мишка был крепкий парень и не робкого десятка. Отжимания на кулаках, пробежки в любую погоду, спарринги и все такое. Но те двое, которым он попался «на зубок» поздно вечером у ларька с сигаретами, оказались крепче. Вот уже несколько лет прошло, как Мишка на кулаках не отжимается, по мешку не бьет и в парах не стоит. Вместо этого Мишка всем улыбается и через каждые секунд тридцать странно подергивает головой. Работает он, ввиду полной своей безопасности, в детском садике дворником.

Зато Григорий как занимался любимым делом, так и занимается. Хотя он и не здоровый вовсе, и его, как и всех в нашем городе, рано или поздно встречали вечером такие люди, после общения с которыми тоже можно начать всем улыбаться.

Гриша — представитель самой немужественной в глазах нашего нордического населения профессии. Гриша — скрипач. Ни разводной ключ, ни молот, ни тугая баранка старого грузовика мозолей на Гришиных руках не оставили. Весь спектр своих чувств он, в отличие от нормальных пацанов и мужиков, одним только матом выразить не способен. И в плечах он не широк, и смотрит на мир открытым взглядом, а не из-под неандертальских надбровных дуг. Даже плюнуть сквозь зубы у него получается только на метр, а не на три, как у любого нормального в нашем городе человека. И, тем не менее, какая-то сила в нем есть. А иначе как бы он до сих пор играл на своей скрипке, если даже такие парни, как Мишка, уже несколько лет всем улыбаются?

* * *

С какой-то репетиции в один из ветреных, холодных вечеров Гриша шел однажды домой. Шел, срезая углы и петляя по дворам, в которых шутки ради малолетками выбиты все лампочки у фонарей; шел по дворам, в которые заходят только знатоки маршрута, например, пьяные, возвращающиеся после получки домой в состоянии глубокого алкогольного обморока. Через такие дворы быстрым шагом петлял с репетиции домой и Гриша, подняв воротник плаща, мурлыча обрывки мелодий, мечтая о горячем чае с лимоном.

Сиплый густой баритон неожиданно отвлек Григория от уютных мыслей.

— Сюда иди.

Несколько окон без занавесок лили жидкий свет на мокрый лабиринт двора, на поломанную детскую площадку. Из полного мрака в относительную полутьму по направлению к нему выступили две фигуры.

— Деньги давай.

Когда бежать некуда, а драться бесполезно, просьбы, произнесенные сиплым голосом, нужно выполнять. Если, конечно, эти просьбы в принципе выполнимы. Если у человека есть принципы, соблюдая которые, ему скорее придется попрощаться с жизнью, чем исполнить неисполнимое. «Деньги — дело наживное, — так всегда говорила Григорию мама. — Нужно отдать — отдавай не жалея. Потом еще заработаешь». «Деньги — не принцип», — всегда думал Григорий. Он достал из кармана все бумажки и все копейки, которые там были.

— Это все?

— Да-

— А это что?

Рука обладателя сиплого баритона коснулась футляра за спиной.

— Скрипка.

— Ты че — скрипач?

— Да.

— А она дорогая? — спросил второй надтреснутым голосом.

— Я ее не отдам, — сказал Григорий, — да она вам и не нужна. Вы ее нигде не продадите.

— А сыграть сможешь?

— Смогу, конечно.

— Пойдем.

Они зашли в ближайший подъезд и поднялись на площадку между первым и вторым этажами. Граффити на тему половой жизни обитателей дома, окурки, выбитое стекло — все как везде. Григорий с минуту дышал на пальцы и тер ладони друг о друга, разглядывая попутно неожиданных слушателей. А те с насмешкой в хищном взгляде, в свою очередь, рассматривали этого Паганини, который снимал с щуплого плеча футляр и готовился играть.

— Нам чего-нибудь нашего, — сказал баритон.

— «Мурку», что ли? — спросил, осмелев, Григорий.

— Типа того.

— «Мурку» я не играю. Я играю серьезную музыку. Вот сейчас мы репетируем ораторию Сен-Санса.

— Слушай, Чиполлино, нам это... как тебе сказать? Нам непонятно будет, въезжаешь?

— Это вам так кажется. — Григорий уже изрядно осмелел и почувствовал себя не в лапах чудовища, а в диалоге с людьми. Он почувствовал, что больше непрошеных слушателей начинает владеть ситуацией. — Серьезная музыка понятна всем. Вы когда-нибудь лебедя видели?

— Ты что, издеваешься?

— Ну вот представьте себе лебедя. Представьте, как он плавает по тихому озеру и вода мягко расходится за ним едва заметным шлейфом. Закройте глаза и представьте. А я сыграю произведение, которое называется «Лебедь». Это тоже Сен-Санс, ораторию которого мы сейчас репетируем.

Два человека зажмурились, а третий, взяв несколько нот для пробы, начал играть. Нужен был фотоаппарат, чтобы заснять эту «встречу на Эльбе»! Это было похоже на столкновение двух цивилизаций. Одна цивилизация была сурова. Она выжила в снегах ледникового периода, вырастив на сердце и на всем кожном покрове грубую защитную броню. А вторая, наоборот, долго обрезывала и очищала сердце, делая его чутким и восприимчивым к любому прикосновению. Два представителя первой цивилизации стояли непривычно для себя самих — закрыв глаза, а представитель другой водил смычком по струнам и сам в это время был похож на струну, натянутую и звенящую. А между ними, в согревшемся от игры воздухе, царственно плыл по тихому озеру лебедь Сен-Санса. Он иногда окунал голову в воду, иногда прятал ее под крыло. Но он все время плыл, не останавливаясь, и озеру, казалось, не было конца.

Через несколько минут игры надтреснутый голос вскрикнул:

— Стой! Стой! Вот здесь теплее надо!

Григорий улыбнулся в ответ и стал играть «теплее», а кричавший, закрыв глаза, продолжил слушать. Он действительно понял эту музыку, и радость понимания грела его не меньше, чем звуки скрипки.

Дом резонировал. Звуки уходили вверх, усиливались, заставляли подрагивать не выбитые стекла. Музыка без стука заходила в дома, сначала раздражая непривычностью, а затем совершая умиротворяющее помазание. Люди открывали двери квартир, чтобы закричать «уйдите!» или «перестаньте!», но не кричали, а оставались у открытых дверей и слушали. После «Лебедя» из «Карнавала животных» Гриша сыграл еще Рондо Каприччиозо, и когда он заканчивал, из-под закрытых век баритона вытекла скупая и жгучая слеза, какими плачут люди, пережившие ледниковый период.

* * *

Они, конечно, отдали Григорию все его деньги, а может, и додали своих. Они проводили его домой, чтобы никто пальцем не тронул Паганини («сам знаешь, что у нас по вечерам случиться может»). Они бы и поблагодарили его на все лады, но слов в лексиконе было маловато, и большую часть своего восторга они, размахивая руками, выражали матюками и междометиями.

Все трое в ту ночь засыпали улыбаясь. Но это была не та улыбка, которой встречает незнакомых прохожих некогда крепкий парень Мишка.

Обычно бес стоит незримо между людьми, нашептывая помыслы, провоцируя вражду, подталкивая на злодеяния. А между этими тремя людьми в сей вечер тихо и неторопливо проплыл лебедь. Он проплыл, перед глазами одних открывая красивую и неизведанную жизнь, а в глазах другого подтверждая ту истину, что люди изначально хороши, и если плохи, то лишь потому, что сами не знают себя настоящих.

СИДЕТЬ СПОКОЙНО

Есть люди, готовые горы свернуть, лишь бы сделать мир лучше. Они часто обвиняют в равнодушии тех, кто не разделяет их жажды перемен. Но стоит полистать учебник истории, чтобы убедиться: стать в строй и пойти маршем недостаточно для всеобщего счастья человечества. Не будет лишним сперва понять, куда движется этот строй энтузиастов...

Кто-то сказал, что зло торжествует тогда, когда хорошие люди сидят сложа руки. Сказано, как отрезано. Попробуй не согласись. Согласился — и сразу, как миражи, встают перед глазами образы людей с горящими взорами и волевыми подбородками. Их много, этих людей, они идут так, словно накатывают людскими волнами на берег истории. Они смелы и полны благородных мыслей. Их цель — менять к лучшему несправедливую жизнь.

Осторожно подхожу к одному и спрашиваю: «Далеко собрались, товарищ?» — «Иду, — отвечает, — в общем порыве менять жизнь к лучшему. Хватит злу безнаказанно над человечеством издеваться». — «А что конкретно делать будете, товарищ?» — спрашиваю осторожно. — «Пока не знаю. Но делать же что-то надо. Нельзя же сидеть сложа руки».

Он уходит, уносимый морем подобных энтузиастов, поднимая пыль и этой же пылью дыша. А я остаюсь на месте и повторяю про себя им сказанные слова: «Что делать, не знаю, но надо же что-то делать»...

Добрые люди, хорошие люди, послушайте. Послушайте все вы, кто считает себя хорошим, а источник зла полагает где-то далеко от себя. Послушайте вы, не умеющие усидеть на месте, но толком не знающие, что делать. Не меня, конечно, слушайте. Что вам я? Исаию послушайте.

Я сказал им: ваша сила — сидеть спокойно (Ис. 30, 7). И еще: Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы; в тишине и уповании крепость ваша; но вы не хотели (Ис. 30,15).

Избыток энергии при моральном пафосе и вкупе с туманом в голове — для сатаны это словно «коктейль Молотова». Из правдолюбцев и холериков, из тех, у кого повышен градус требовательности к миру, а в голове куча мала обрывочных мыслей, да все чужих, — именно из этих персонажей можно лепить все что угодно. У кого сильна воля и ясны поставленные задачи, кто последователен и зол, тот слепит из этой массы безмозглых энтузиастов любую фигуру. Если, конечно, сами энтузиасты себя не перегрызут, споря о том, в какую сторону печатать революционный шаг.

Сидеть спокойно. Как это прекрасно. Думается, прежде чем заслужить у Господа похвалу (Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее), Мария уже любила сидеть на месте, размышляя. А Марфа, наверняка, любила носиться из угла в угол, да все с делами, да все с неотложными. Какие они были по жизни, такие, видно, они были и пред Господом. Одна — у ног со вниманием. Другая — с кастрюлями у очага. Таких больше. Таких «тьмы и тьмы».

Ну и бегали бы себе сами. Так нет, им хочется весь мир увлечь в водоворот своего холерического энтузиазма. Они уверены, что понимают все правильно. Они не допускают мысли, что их активность — это не благие порывы хорошего человека, а суетливая гадость с претензией.

Я лежал лет в восемь в больнице с аппендицитом. А рядом лежал такой же, как я, парнишка. Нас в одно время прооперировали. Есть нельзя, пить нельзя. Швы ноют. Переворачиваться с боку на бок больно. Нянечка губы смачивает водичкой каждые полчаса. Утром к нам пришли родители. К нему — бабушка. Он ноет: «Есть хочу». А доктор категорически запретил давать что-либо есть сутки или больше. Не помню. Помню — сказал: «Потеряете ребенка». Но что такое доктор, если ребенок просит есть? Бабушка бежит в булочную и возвращается с плетеной булкой. Внучек ест, а через пару часов его увозят в морг. Бабушка — убийца.

Она убийца по факту, но не по намерению. По намерению она — лучший друг голодного внука. Но факт сильнее намерения. Она — убийца. Причем убийца из-за своей человеколюбивой упертости, из-за априорной уверенности в своей правоте. «Я ж плохого не хочу. Я хорошего хочу». Объясни такой человеколюбивой дуре, что несвоевременная и неразумная любовь страшнее пистолета. Не объяснишь.

Была б она одна такая. Но таков весь род человеческий. Все уверены в своей правоте, все готовы глотку перегрызть, доказывая, что желают только добра. И все убивают друг друга, если не одним махом при помощи камня или ножа, то медленно, при помощи вражды, обид, сплетен, козней, осуждения. Какая-то банда человеколюбивых убийц, уверенных в кристальной честности собственных намерений. Классический злодей на таком фоне выглядит приличной фигурой. По крайней мере, фальши меньше, и все сначала понятно.

Зло торжествует не тогда, когда хорошие люди сидят тихо. Зло торжествует тогда, когда нравственные пигмеи вообразили, что они великаны. Когда эти ложные великаны закатали рукава и решились бороться со злом, которое, как им кажется, понятно и очевидно. Тогда зло, тонкое и ускользающее, хитрое и неуловимое, овладевает этими слепцами и творит из них свое орудие.

Им бы тихо посидеть, подумать. Так нет. Чувство собственной правоты в дорогу зовет. Остановитесь, прошу вас. Не я прошу. Пророки просят. Остановитесь на путях ваших... и рассмотрите, где путь добрый, и идите по нему (Иер. 6,16).

Ваша сила — сидеть спокойно.

ЧЕХОВ В СУПЕРМАРКЕТЕ

Невысокий, аккуратно, но старомодно одетый человек стоял в одном из столичных супермаркетов между полок с товарами. На нем был хороший костюм из английского сукна, белоснежным был накрахмаленный воротничок, а взгляд умных глаз из-под пенсне был озадаченным и несколько тревожным. Если бы остановиться и присмотреться к нему, то в душе ожили бы строчки, когда-то слышанные в детстве: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Правда, никто к нему особо не присматривался.

Это было то самое вечернее время, когда окончился рабочий день и множество народа, возвращаясь домой, заходит в супермаркеты за продуктами для ужина. Эти жители города привыкли ко всему. Их не удивишь ни крашеным «ирокезом» на голове молодого «неформала», ни японской татуировкой на худеньком плечике сопливой девчушки. Им ли удивляться, увидев человека средних лет, одетого в костюм XIX века? Может, это актер, зашедший в магазин в гриме и реквизите. Может, это какая-то очередная рекламная акция. Не все ли равно? Завтра опять на работу, вечер такой короткий, и очереди у касс длинны. А ведь надо успеть поужинать до тех пор, как начнется сериал или политическое шоу.

Но у него самого, у этого необычно одетого человека, в душе не было ни одной привычной

мысли. В душе был ураган, состоящий из удивления, любопытства, страха, горького разочарования и еще Бог знает чего. Все написанное им оживало в его памяти, словно прочитывалось вслух тихим голосом невидимого суфлера.

Астров. Те, которые будут жить через сто- двести лет после нас и для которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом? Нянька, ведь не помянут!

Марина. Люди не помянут, зато Бог помянет.

Астров. Вот спасибо. Хорошо ты сказала. «Дядя Ваня»

«Люди не помянут, зато Бог помянет», — повторил он еще раз и с удивлением стал рассматривать ледяную горку с морепродуктами. Многое, почти все, в магазинах ему, в принципе, было известно. Сыры, колбасы, вина, хлеб. Все это было понятно. Непонятными были только изобилие товаров, множество сортов и непривычная упаковка. Да еще то, что покупали их не дворяне и не кухарки дворян, а обычные люди, составляющие теперь обычную человеческую массу.

Те ряды, где продавалась бытовая химия, порадовали его. Всю свою медицинскую практику Антон Павлович (а это был именно он) страдал от грязи и антисанитарии. «Человек не должен жить в грязи, — думал он всегда, — ни в грязи бытовой, ни в грязи нравственной». Его сердце разрывалось на части, когда он, будучи доктором, входил в крестьянские избы и видел на полу лежащих вповалку людей и телят, а вокруг — чад, вонь и беспросветная нищета. Эти люди, живущие спустя сто лет, были чисто и красиво одеты.

Чтобы понять их жизнь, ему было мало одного дня. Но только на день его отпустили. Впрочем, ничего, ничего. Ему бы ведь только насмотреться, напитаться впечатлениями, а там будет время все это осмыслить.

Больно поразили ряды сигарет и алкоголя, и память, как в школе, стала повторять ранее написанный текст.

Представьте еще, что мы, чтобы еще менее зависеть от своего тела и менее трудиться, изобретаем машины, заменяющие труд, мы стараемся сократить число наших потребностей до минимума. Мы закаляем себя, наших детей, чтобы они не боялись голода, холода и мы не дрожали бы постоянно за их здоровье, как дрожат Анна, Мавра и Пелагея. Представьте, что мы не лечимся, не держим аптек, табачных фабрик, винокуренных заводов, — сколько свободного времени у нас остается в конце концов! Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам.

«Дом с мезонином»

Люди, проходящие мимо и толкающие перед собой тележки с покупками, никак не походили на людей из осуществившейся мечты. Это не были красивые, как олимпийские боги, свободные и благородные существа, посвящающие досуг наукам и искусствам. У них были машины, но меньше трудиться и меньше бояться за жизнь они не стали. Их трудом стало теперь обслуживание машин. У них была теперь целая куча новых потребностей, рожденных развитием цивилизации, и, значит, рабство их усилилось. Они боялись голода и холода еще больше, потому что не добывали пищу и тепло сами. Все те же машины привозили еду в магазины, и по каким-то трубам приходили теперь в дома вода и тепло, и жизнь от этого стала не вольготнее, а, наоборот, уязвимее и неувереннее. «Число табачных фабрик и винокуренных заводов, должно быть, возросло до невероятности», — подумал Антон Павлович, и ему стало стыдно за все мечты, так простодушно переданные бумаге и так странно воплотившиеся в жизнь. Он видел сегодня в городе и аптеки, множество аптек, и понял, что люди стали болеть больше и сложнее. Он видел их бесцветные, затравленные глаза, и ему опять становилось стыдно за то, что он так незрело и по-детски рисовал себе будущее человечества. То и дело писатель хотел вздохнуть и спросить: «Отчего все так, Боже?» Но он вовремя вспоминал, что не ему в его нынешнем положении задавать такие вопросы, что в ответ на его земные неутоленные вздохи он и послан на землю; и тогда он сдерживал вздох, продолжая смотреть, замечать детали и думать.

«Поговорить бы с кем-то», — подумал он, хотя знал, что это не входит в условия договора. «Только на день и только в роли наблюдателя», — было сказано ему. «Да это и к лучшему», — успел подумать он, как тут же мысль его, с проворностью иглы, соскальзывающей на заезженную бороздку пластинки, соскользнула в написанное ранее.

Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже не глупый человек, но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти. Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава Богу, идет вперед и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и