Наибольшее распространение в радиолокации получил вариант обработки пачки эхо-сигналов по фазе не на высокой, а на промежуточной частоте, поскольку создание стабильного когерентного напряжения на промежуточной частоте значительно проще, чем на высокой.

Современные радиолокационные станции имеют следующие режимы работы:

- амплитудный, то есть обычная обработка эхо-сигналов в приемном тракте с амплитудным детектированием;

- когерентный с селекцией подвижных объектов на основе фазовых различий;

- амплитудно-когерентный с подключением индикаторов к амплитудному или когерентному каналам (слайд № 88).

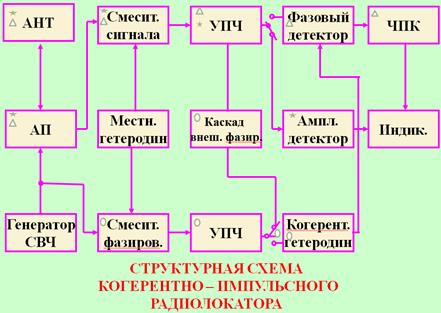

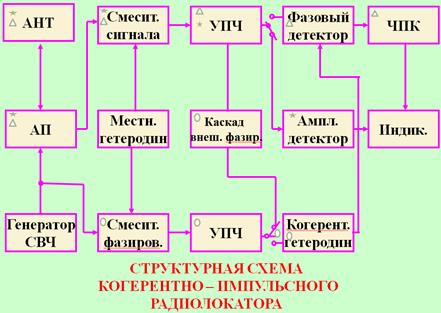

Структурная схема когерентно-импульсного радиолокатора изображена на слайде № 89) и имеет три канала:

- амплитудный, с наибольшей дальностью действия;

- когерентный, с селекцией подвижных целей;

- фазирования, с обеспечивающий навязывание фазы когерентному гетеродину.

Состав амплитудного канала (слайд № 90):

- антенна;

- антенный переключатель (АП);

- смеситель сигнала;

- УПЧ;

- амплитудный детектор.

Состав когерентного канала:

- антенна;

- антенный переключатель;

- смеситель сигнала;

- УПЧ;

- фазовый детектор;

- устройство череспериодной компенсации.

Состав канала фазирования:

- смеситель фазирования;

- каскад внешнего фазирования;

- УПЧ;

- переключатель фазирования В2;

- когерентный гетеродин.

Фазирование когерентного гетеродина осуществляется зондирующим импульсом генератора СВЧ (внутреннее фазирование). Внешнее фазирование рассмотрено ниже.

При когерентной обработке эхо-сигналов дальность РЛС уменьшается, поэтому ею пользуются для наблюдения цели на фоне пассивных помех. В этом случае эхо-сигналы на индикаторы подаются с когерентного канала. Если цель находится вне зоны пассивных помех, то индикаторы подключаются к амплитудному каналу. Переключение осуществляется переключателем В1 АМПЛИТУДНЫЙ-КОГЕРЕНТНЫЙ.

Когерентный гетеродин, работающий на промежуточной частоте, служит для создания опорного напряжения, необходимого для работы фазового детектора. Фазу опорному напряжению задает зондирующий импульс или пассивная помеха (слайд № 91).

Для преобразования в промежуточную частоту фазирующих импульсов и эхо-сигналов используется один и тот же местных гетеродин, из-за чего возможный уход частоты местного гетеродина в одинаковой мере сказывается на фазирующий импульс и эхо-сигнал. В результате этого нестабильность местного гетеродина компенсируется.

Фазирующий импульс после преобразования и усиления подается в когерентный гетеродин, который в этом случае работает как резонансный усилитель, а по окончании зондирующего сигнала переходит в режим автогенерации. В устройстве череспериодной компенсации (ЧПК) происходит дополнительная обработка эхо-сигналов с целью компенсации пассивных помех. После ЧПК на индикаторы поступают только эхо-сигналы от подвижных объектов (слайд № 92).

Третий учебный вопрос.

Принцип компенсации действия ветра

Если дипольные помехи перемещаются под действием ветра, то они не будут полностью скомпенсированы. Для компенсации ветра необходимо в опорное напряжение, вырабатываемое когерентным гетеродином, ввести изменение частоты, пропорциональное скорости ветра fкг ± Fв где fкг частота когерентного гетеродина, Fв – поправка на скорость ветра.

При практической реализации компенсации ветра необходимо к fкг = 30 МГц вносить поправку Fв ≈ ± 100 Гц. Одним из способов реализации поправки является двукратное преобразование частоты (слайд № 93, 94).

В смесителе 1 происходит первое смешивание частоты fкг и F1. Из ряда комбинационных частот фильтр пропускает частоту fкг - F1. В смесителе П осуществляется второе смешивание частоты fкг - F1 и частоты перестраиваемого гетеродина F1 ± Fв

(fкг - F1) + (F1 ± Fв) = fкг ± Fв

Так как fкг >>F1, то поправка Fв вносится частоте F1, на которой работает перестраиваемый генератор. Регулировкой КОМПЕНСАЦИЯ ВЕТРА-КВ добиваются минимальных остатков от пассивных помех на индикаторах.

Для защиты от дипольных отражателей большой протяженности ручная компенсация ветра не эффективна, так как ветер имеет разные направления и скорость. При таких условиях целесообразно фазировать когерентный гетеродин самой помехой (слайд № 95).

Так как скорость самолетов значительно больше скорости ветра, то на основе этого различия выделяются сигналы целей на фоне помех. Эхо-сигналы с УПЧ через каскад внешнего фазирования поступают на когерентный гетеродин для навязывания ему фазы «внешнее фазирование». Фазирование должно осуществляться только протяженными эхо-сигналами, а не эхо-сигналами одиночных объектов. Так как исключить фазирование эхо-сигналов одиночных целей невозможно, то навязывание фазы происходит с опаздыванием tз = τu. От протяженных пассивных помех остается при этом не скомпенсированная передняя кромка (слайд № 96,97).

Функциональная схема канала внешнего фазирования изображена на (слайд № 98).Для наблюдения цели на фоне «местников» целесообразно применять внутреннее фазирование, а на фоне сплошных дипольных – внешнее.

Четвертый учебный вопрос

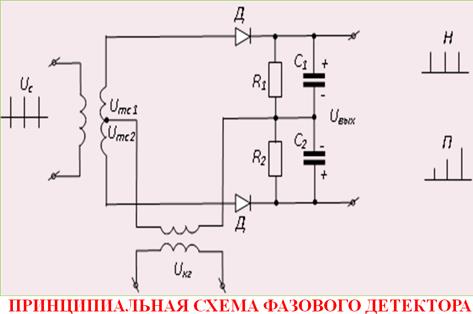

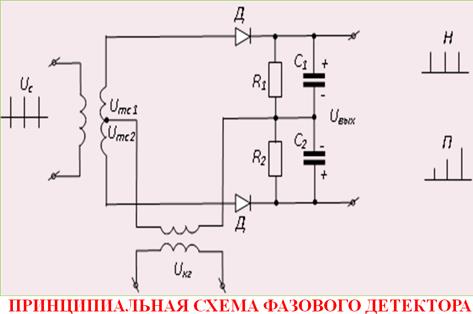

ФАЗОВЫЙ ДЕТЕКТОР

Фазовый детектор (ФД) служит для преобразования фазовых отличий пачки отраженных эхо-сигналов в амплитудные. Это отличие осуществляется сравнением отраженного радиоимпульса с опорным напряжением, поэтому фазовый детектор имеет два входа.

В фазовом детекторе осуществляются две операции:

- сложение двух сигналов одинаковой частоты, что достигается включением двух источников ЭДС в одну электрическую цепь;

- детектирование результирующего напряжения (слайд № 99).

Рассмотрим аналитически сложение двух гармонических сигналов

При условии Uтс = Uткг

Графически эта зависимость показана на (слайд № 100).

Как видно из рисунка, при значениях φ = 2πп, где п = 1, 2, 3, приращение фазы Δφ не дает приращения амплитуды Uтб. Это явление называется «слепой фазой». «Слепая фаза» – это недостаток простого фазового детектора. Для его устранения применяются балансные фазовые детекторы (рис. 4.9., слайд № 381).

При условии Uтс1 = Uтс2 = Uт кг суммарное напряжение, приложенное к диодам Д1 и Д2, имеет величину, зависящую от соотношения фаз (рис. 4.10, карточка ТУ № 87).

Для данного случая к диоду Д1 приложится бóльшее напряжение, чем к диоду Д2. На конденсаторе С2 напряжение больше напряжения на конденсаторе С1. На выходе Uвых = UС1 – UС2 напряжение будет положительной полярности.

Графически зависимость Uтб = f(φ) показана на (слайд № 103).

Если в одном плече фазового детектора амплитуда выходного напряжения минимальна, то в другом она максимальна, а в целом – отсутствует «слепая фаза».

В радиолокаторах применяются только балансные фазовые детекторы. Если к выходу фазового детектора подключить индикатор с амплитудной отметкой, то на нем можно отложить сигналы от подвижных и неподвижных объектов. Смесь сигналов от подвижных и неподвижных объектов на выходе ФД имеет вид, показанный на (слайд № 104).

Эхо-сигналы, поступающие на вертикально отклоняющие пластины индикатора с амплитудной отметкой, имеют вид, изображенный на слайде № 105.

Эхо-сигнал от подвижного объекта наблюдается заштрихованным, а от неподвижного – вид огибающей с постоянной амплитудой. Основным индикатором является ИКО с яркостной отметкой, в котором применяется ЭЛТ с длинным послесвечением. На таком индикаторе пульсирующий сигнал от подвижного объекта нельзя отличить от неподвижного, поэтому производится компенсация помех в ЧПК.

Заключительная часть

- Вывод по занятию;

Достигнуты учебные цели;

- Вопросы для контроля усвоения материала

Задание на самоподготовку:

1. Справочник по основам радиолокационной техники. Воениздат, 1967. Стр. 505-511.

2. Ширман Я.Д. Теоретические основы радиолокации. Стр. 435-437, 461-466.

Окончание занятия;

Руководитель занятия: