2 апреля. Около 3 часов почувствовал себя скверно – пароксизм – и должен был пролежать весь вечер, не двигаясь, по случаю сильнейшей головной боли. Ночью была великолепнейшая гроза. Почти постоянная молния ярко освещала деревья кругом, море и тучи. Гроза обнимала очень большое пространство: почти одновременно слышались раскаты грома вдали и грохот его почти что над головой. Частые молнии положительно ослепляли, в то же время самый дальний горизонт был так же ясен, как днем; я вспомнил Шопенгауэра […][71]{30}.

В то же время меня трясла сильная лихорадка. Я чувствовал холод во всем теле. Кроме того, холод и сырость, врывающиеся с ветром в двери и щели, очень раздражали меня. Как раз над головой на крыше была небольшая течь, и не успевал я немного успокоиться, как тонкая струйка или крупная капля дождя падала на лицо. Каждый порыв ветра мог сорвать толстые сухие лианы, все еще висящие над крышею, что имело бы последствием падение тяжелых ящиков, лежащих на чердаке надо мною.

Нуждаясь в нескольких часах сна и отчаиваясь заснуть при всех этих условиях, я принял незначительную долю морфия и скоро уснул.

3 апреля. После обеда отправился в Бонгу достать проводников для экскурсии в Теньгум‑Мана. Я воспользовался отливом, чтобы засухо дойти туда. По обыкновению по приходе гостя туземцы готовят ему угощение, которое сегодня выпало не особенно удачным: вместо аяна сварили бау, и саго имело сильный запах плесени. Я сидел у костра, у которого несколько женщин занимались приготовлением ужина, и удивлялся ловкости, с какой они чистили овощи своими первобытными инструментами: обломком раковины […][72] и бамбуковым ножом. Одна из женщин пробовала чистить бау ножом, данным мною ее мужу, но легко было заметить, что она владела им гораздо хуже, чем своими инструментами. Она беспрестанно зарезала слишком глубоко, вероятно, потому, что, работая своими инструментами, они привыкли употреблять гораздо более силы, чем при усовершенствованных европейских.

Мне показали сегодня в первый раз род бобов («могар»), который туземцы поджаривают здесь, как мы, например, жарим кофе.

У одной женщины на руках был грудной ребенок, который вдруг раскричался. Я невольно нахмурился, что испугало женщину, которая поднялась моментально и удалилась в хижину; ребенок не переставал кричать, однако ж, почему женщина вышла снова из хижины, положила его в большой мешок, который повесила себе на спину таким образом, что снурок охватывал лоб, и, нагнув голову, чтобы сохранить равновесие, принялась быстро бегать взад и вперед по площадке между хижинами, причем ребенок, крик которого был, вероятно, затруднен движением, скоро умолк.

Мой ужин был готов, и меня повели в буамрамру и пригласили сесть на нары, после чего передо мной поставили табир с дымящимся бау и аусем. У папуасов здесь обычай оставлять гостя одного во время еды или только сидеть против него и прислуживать ему; хозяин при этом ничего не ест, а только прислуживает, другие же все отворачиваются или уходят на время.

Я нашел себе двух проводников, и еще третий по собственному желанию присоединяется к нам.

Когда я собрался идти, уже почти что совсем стемнело и только на берегу моря можно было различать предметы, в лесу же царствовала полная темнота, и ощупью только я мог пробраться по узкой тропинке и не без труда дошел до Горенду, где жители были крайне удивлены моему позднему приходу. Несколько человек сидели около своих хижин и в темноте перекидывались иногда словами; только в буамрамре горел костер и варился ужин для гостя из Гумбу. Мне также предложили ужинать; я отказался и попросил только горящее полено, чтобы добраться до дому. Мне хотели дать проводника, я отказался, находя, что мне следует привыкать быть в некоторых отношениях папуасом. Я отправился с пылающим поленом в руках, но огонь скоро погас, а зажечь его снова я не сумел. Тлеющий конец мне вовсе не помогал, почему я и бросил его на полдороге. Несколько раз сбивался с тропинки, по которой днем я проходил уже много сотен раз; я натыкался на пни и ветви и раза два усумнился, что дойду в этой темноте до дому. Я уже мирился с мыслью переночевать в лесу, но все же двигался вперед и все‑таки добрался до дому, где удивился, что пришел с целыми глазами и неоцарапанным лицом.

6 апреля. Приготовился совсем идти в Теньгум‑Мана. Думая в шлюпке отправиться в Бонгу, переночевать там и рано, с восходом солнца, идти в Теньгум‑Мана, но сильная гроза с проливным дождем заставили меня остаться дома.

7 апреля. Теньгум‑Мана – горная деревня, лежащая за рекою Габенеу, и особенно интересует меня как одна из самых высоких деревень этого горного хребта, носящего общее имя Мана‑Боро‑Боро. Хотя я многих жителей горных деревень не раз уже видел в Гарагаси, мне хотелось посмотреть, как они живут. Оставив Ульсона в Гарагаси, я взвалил на плечи небольшой ранец, с которым, будучи студентом в Гейдельберге и в Иене, я исходил многие части Германии и Швейцарии. Захватив с собою самое легкое одеяло, я направился в Бонгу. Дорогой, однако ж, ноша моя оказалась слишком тяжелою, почему в Горенду я отобрал некоторые вещи, свернул их в пакет и передал его Дигу, который охотно взялся нести мои вещи.

Прилив был еще высок; пришлось разуть ноги и часто по колена в воде идти по берегу. Солнце садилось, когда я вошел в Бонгу. Большинство жителей собиралось на рыбную ловлю, но многие по случаю моего прихода остались, чтобы приготовить мне ужин. В Бонгу были также гости из Били‑Били, и мы вместе поужинали. Совсем стемнело, но папуасы и не думали зажечь других костров, кроме тех, которые были необходимы для приготовления ужина, и эти не горели, а догорали. Люди сидели, ели и бродили почти в полной темноте. Это хотя и показалось мне оригинальным, но не совсем удобным. Может быть, это происходит от недостатка сухого леса и значительной трудности рубить свежий каменными топорами. Когда надо было немного более света, туземцы зажигали пук сухих кокосовых листьев, который ярко освещал окружающие предметы на минуту или на две.

Папуасы имеют хорошую привычку не говорить много, особенно при еде, процесс которой совершается молча. Наскучив сидеть впотьмах, я пошел к морю посмотреть на рыбную ловлю. Один из туземцев зажег пук кокосовых листьев, и при свете этого факела мы пришли к берегу, где дюжина ярких огней пылала на пирогах и отражения их, двигаясь по воде, местами освещали пену прибоя. Весь северный горизонт был покрыт темными тучами. Над Кар‑Каром беспрестанно сверкала молния, и по временам слышался далекий гром. Я присоединился к группе сидевших на берегу на стволе выброшенного прибоем большого дерева. Пироги одна за другой скоро стали приставать к берегу, и рыбаки приступили к разборке добычи. Мальчики лет 8 или 10 стояли у платформы пирог, держа факелы, между тем как взрослые раскладывали в кучки словленных рыбок. При резком освещении профиль мальчиков мне показался типичным, типичнее, чем профиль взрослых, у которых усы, бороды и громадная шевелюра, у каждого различная, представляли индивидуальный отпечаток. У мальчиков же безволосая нижняя часть лица и почти у всех выбритая голова представляли очень типические силуэты.

Три особенности кинулись мне в глаза: высокий, бегущий назад череп с покатым лбом, выдающиеся вперед челюсти, так что верхняя губа выдавалась далее вперед, чем оконечность носа, и, в‑третьих, тонкость шеи, особенно верхней полости, под подбородком. Каждый из рыбаков принес мне по несколько рыбок, и один из них, когда мы вернулись в деревню, испек их для меня в горячей золе. Когда я отправился в буамрамру, где должен был провести ночь, меня сопровождали человек 5 туземцев, которым было любопытно знать, как я лягу спать.

Лако, хозяин хижины, сидел у светло горящего костра и занимался печением пойманной им рыбы. Внутренность хижины была довольно обширна и производила при ярком освещении, позволявшем рассмотреть все до малейшей подробности, странное впечатление своею пустотою. Посередине помещался костер, у правой стены – голые длинные нары; разновидность широкой полки была прикреплена вдоль левой стороны, на ней лежало несколько кокосов, над нарами висели 2–3 копья, лук и стрелы. От конька крыши опускалась веревка, имевшая 4 конца, которые прикреплялись к 4 углам небольшой висячей низкой бамбуковой корзины, в которой, завернутые в зеленые листья, лежали вареные съестные припасы. Вот все, что было в хижине.

Несколько кокосовых орехов, немного печеного аяна и рыбы, 2–3 копья, лук и стрелы, несколько табиров, 3 или 4 маль{31} были единственною движимою собственностью Лако, как и большинства папуасов. Хотя у него еще не было жены, но была уже хижина, между тем как у большинства неженатых туземцев хижин не имеется.

Я приготовил себе постель, разостлав одеяло на длинных нарах, подложил под голову ранец, надул каучуковую подушку, к величайшему удивлению диких, сбросил башмаки и лег, закрывшись половиною одеяла, между тем как другая половина находилась подо мною. Человек 6 туземцев следили молча, но с большим интересом за каждым моим движением. Когда я закрыл глаза, они присели к костру и стали шептаться, чтобы не мешать мне. Я очень скоро заснул.

8 апреля. Я проснулся ночью, разбуженный движением нар. Лако, спавший на противоположном конце, соскочил с них, чтобы поправить тухнувший костер; на голое тело его, должно быть, неприятно действовал ночной ветерок, пробиравшийся чрез многочисленные щели хижины. Лако не удовольствовался тем, что раздул костер, и, подложив дров, он разложил еще другой, под нарами, под самым тем местом, где лежал, так что теплый дым проходил между расколотым бамбуком, из которого был сделан верх нар, и согревал одну сторону его непокрытого тела. Я сам нашел, что мое войлочное одеяло было не лишним удобством: ночь была действительно прохладная.

Несколько раз сквозь сон слышал, как Лако вставал, чтобы поправить огонь; также по временам будил меня крик детей, раздававшийся из ближайших хижин. Крик петуха и голос Лако, разговаривавшего с соседом, окончательно разбудили меня, так что я встал и оделся. Не найдя ни у хозяина, ни у соседей достаточно воды, чтобы умыться, я отправился к ручью. Было еще совсем темно, и я с горящей головней в руках принужден был искать дорогу к берегу моря, куда впадал ручей. Над Кар‑Каром лежали темные массы облаков, из которых сверкала частая молния; восточный горизонт начинал только что бледнеть. Умывшись у ручья и захватив принесенный бамбук с водою, я вернулся в деревню и занялся приготовлением чая. Процесс этот очень удивил Лако и пришедших с утренним визитом папуасов, которые все стали хохотать, увидя, что я пью горячую воду и что она может быть «инги» (кушанье, еда) для Маклая. Покончив с чаем и выйдя из хижины, я был неприятно удивлен тем, что еще господствует темнота, несмотря на то, что я уже около часа был на ногах. Не имея часов с собою, я решил снова лечь и дождаться дня. Я проснулся, когда уже совсем рассвело, и стал собираться в путь. Оказалось затруднение. Люди Бонгу не желали ночевать в Теньгум‑Мана, между тем как я хотел провести там ночь. Я решил так, что отпущу людей Бонгу по приходе в деревню сегодня же и вернусь завтра с людьми Теньгум‑Мана домой. Дело уладилось, и вместо двух со мной отправилось семь человек.

Перейдя чрез береговой хребет (около 400 фут.), мы спустились к реке Габенеу. Спуск был очень крут, так как тропинка шла без всяких зигзагов прямо вниз. Я спустился благополучно только благодаря копью, которое взял у одного из спутников. Наш караван остановился у берега реки, мутные воды которой шумно неслись мимо, стуча камнями, катившимися вдоль дна. Я разделся, оставшись в одной рубашке, башмаках, которые принес для этой цели, и шляпе, распределив снятые вещи между спутниками. Дал один конец принесенного линя, который захватил с этою целью, одному туземцу и сказал другому, дав ему другой конец, чтобы переходил чрез реку. Течение значительно подвигало его наискось, и он еще не был на другом берегу, когда мой 25‑саженный линь оказался недостаточно длинным, почему я приказал первому зайти в воду настолько, чтобы веревки хватило бы до другого берега. Таким образом линь был растянут поперек самого стремительного места рукава. Я сошел в реку, держась одною рукою за линь. Вода показалась мне очень холодною (хотя термометр показывал 22 °C) и доходила мне выше груди, а в одном месте до плеч. Камни действительно бомбардировали ноги, но течение могло нести только небольшие, которые не в состоянии были сбить человека с ног.

Я нашел, что и без линя я мог бы перейти реку, подвигаясь наискось, что я и сделал при переходе через следующие 3 рукава. Главное неудобство состояло в неровном кремнистом дне и в мутности воды, не позволявшей разглядеть характер дна.

Перейдя на другой берег, я уже хотел одеться, когда мне сказали, что нам придется перейти еще через один рукав, почему я и остался в своем легком, но не совсем удобном костюме. Солнце очень пекло мои голые и мокрые ноги; вместо того чтобы взобраться на правый берег, мы пошли вверх по руслу реки, по каменистым отмелям, переходя десяток раз рукава реки, вода которой была во многих местах выше пояса. Мы шли таким образом около 2 часов под палящим солнцем, и, чтобы предупредить возможность пароксизма лихорадки, я принял грана 3 хины. Оба берега реки были высоки и покрыты лесом и в некоторых местах обрывисты, причем можно было видеть пласты серо‑черного глинистого сланца. У большого ствола саговой пальмы, принесенной сюда, вероятно, в последнюю высокую воду, Лако сказал мне, что здесь я могу одеться, так как более в воде не придется идти. Пока я следовал его совету, туземцы курили, жевали бетель, разглядывая мои башмаки, носки, шляпу, и, рассуждая о них, делали очень смешные замечания.

На пне, где мы сидели, я заметил несколько фигур, вырубленных топором, похожих на те, которые я видел во время последней экскурсии к реке.

Подойдя к правому берегу, в месте, где я менее всего ожидал тропинки, мне указали узкую тропу вверх, и только с помощью корней и ветвей можно было добраться до площадки, откуда тропинка становилась шире и отложе. Не стану описывать наш путь вверх, скажу только, что дорога была очень дурна, крута, и я несколько раз принужден был отдыхать, не будучи в состоянии идти постоянно в гору. Обстоятельство это ухудшалось тем, что, идя впереди всех и имея за собою целый караван, я не мог останавливаться так часто, как если бы я был один. Никто из туземцев не смел или не хотел идти передо мной.

Теньгум‑Мана

Рис. Н. Н. Миклухо‑Маклая. 7 апреля 1872 г.

Наконец, пройдя обширную плантацию сахарного тростника и банан, мы достигли вершины. Я думал, что сейчас покажется деревня, но ошибся, пришлось идти далее. В ответ на крик моих спутников послышалось несколько голосов, а затем, немного спустя, показалось несколько жителей деревни, из которых, однако, многие бросились назад, завидя меня. Много слов и крику стоило моим спутникам вернуть их; боязливо приблизились они снова, но когда я протянул одному из них руку, он опять стремглав бросился в кусты. Было смешно видеть, как эти здоровенные люди дрожали, подавая мне руку, и быстро пятились назад, не смея взглянуть на меня и смотря в сторону.

После этой церемонии мы отправились в деревню: я вперед, а за мною гуськом человек 25. Мое появление там произвело тоже действие панического страха: мужчины убегали, женщины быстро ретировались в хижины, закрывая за собою двери, дети кричали, а собаки, поджав хвосты и отбежав в сторону, принялись выть. Не обращая внимания на весь этот переполох, я присел, и в очень короткое время почти все убежавшие жители стали показываться один за другим снова из‑за углов хижин. Мое знание диалекта Бонгу здесь не пригодилось, и только при помощи переводчика я мог объяснить, что я намереваюсь остаться ночевать в деревне, чтобы мне указали хижину, где я могу провести ночь, и прибавил, что желал бы достать в обмен за ножи один экземпляр маба ([…][73]) и дюга ([…][74]){32}. После некоторых прений меня привели в просторную хижину, и, оставив там вещи, я отправился, сопровождаемый толпою туземцев, осмотреть деревню. Она была расположена на самом хребте. Посредине тянулась довольно широкая улица; с обеих сторон стояли хижины, за которыми спускались вниз крутые скаты, покрытые густою зеленью. Между хижинами и за ними подымались многочисленные кокосовые пальмы; по скату ниже были насажены арековые пальмы, которые здесь растут в изобилии, к великой зависти всех соседних деревень.

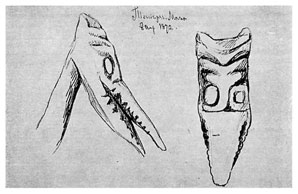

Большинство хижин было значительно меньше, чем в прибрежных деревнях. Все они были построены на один лад: имели овальное основание и состояли почти что из одной крыши, так как стен по сторонам почти не было видно. Перед маленькой дверью была полукруглая площадка под такою же крышею, которая опиралась на две стойки. На этой площадке сидели, ели и работали женщины, защищенные от солнца. Пока я занялся рисованием двух телумов, для нас, т. е. гостей, готовились «инги». Прибежали 2 мальчика с известием, что инги готово, за ними следовала процессия: 4 туземца, каждый с табиром; в первом находился наскобленный кокосовый орех, смоченный кокосовой водой, в трех остальных – вареный бау. Все четыре были поставлены у моих ног. Взяв по небольшой порции монки‑ла и вареного таро, я отдал все остальное моим спутникам, которые жадно принялись есть. Немного поодаль расположились жители Теньгум‑Мана, и я имел удобный случай рассмотреть их физиономии, так как они были заняты оживленным разговором с людьми Бонгу. Между ними было несколько таких физиономий, которые вполне соответствовали понятию о дикаре. Вряд ли самое пылкое воображение талантливого художника могло придумать более подходящую.

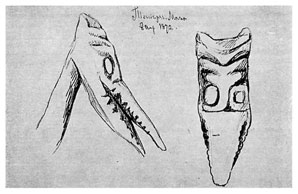

Дягусли из деревни Теньгум‑Мана

Рис. Н. Н. Миклухо‑Маклая. 8 апреля 1872 г.

Мне принесли несколько сломанных черепов маба, но между ними не оказалось ни одного черепа казуара. По всему было видно, что здешние жители не занимаются правильной охотой, а убивают этих животных при случае. Мои спутники, между тем, наговорили так много страшного обо мне, т. е. что я могу жечь воду, убивать огнем, что люди могут заболеть от моего взгляда и т. д., и т. д., что, кажется, жителям Теньгум‑Мана стало страшно оставаться в деревне, пока я там нахожусь. Они серьезно спрашивали людей Бонгу, не лучше ли им уйти, пока я у них в деревне. Я очень негодовал на моих спутников за такое застращивание горных жителей моей личностью, не догадываясь тогда, что это было сделано с целью установить между жителями горных деревень мою репутацию как очень опасного или очень могучего человека. Они это делали, как я потом понял, для своей же пользы, выставляя меня как их друга и покровителя.

Мне так надоели вопросы, останусь ли я в Теньгум‑Мана или вернусь домой, что я повторил мое решение остаться и лег на нары под полукруглым навесом хижины и заснул. Моя сиеста продолжилась более часа. Сквозь сон я слышал прощанья туземцев Бонгу с жителями Теныум‑Мана.

Отдохнув от утренней ходьбы, я пошел погулять по окрестностям деревни, разумеется, сопровождаемый целою свитою туземцев. Пять минут ходьбы по тропинке привели нас к возвышенности, откуда слышались голоса. Взбираясь туда, я увидел крыши, окруженные кокосовыми пальмами. Это была вторая площадка; выше ее была еще третья – самая высокая точка в Теньгум‑Мана; вид отсюда должен был быть очень обширный, но его значительно скрывала растительность. На NO вдали простиралось море, на О, отделенная глубокою долиной, возвышалась Энглам‑Мана, на W за рядом холмов виднелось каменистое ложе реки Коли, на SW тянулся целый лабиринт гор. Расспросы о них привели к результату, что только Энглам‑Мана заселена, что все другие, видневшиеся с этой точки, совершенно необитаемы и что туда никто не ходит и нет нигде в тех местах тропинок. Возвращаясь, я обратил особенное внимание на хижины. Перед входом многих из них висели кости, перья, сломанные черепа собак, кускусов, у некоторых – даже человеческие черепа, но без нижней челюсти. В одном месте поперек площадки на растянутой между двумя деревами веревке висел ряд пустых корзин, свидетельствовавших о подарках из других деревень. Энглам‑Мана изобилует арековой пальмой и кеу.

«Кария» – телум из деревни Теньгум‑Мана

Рис. Н. Н. Миклухо‑Маклая. 8 апреля 1872 г.

Когда я поставил столик, сел на складную скамейку, вынул портфель с бумагой и камеру‑луциду{33}, туземцы, окружавшие меня, сперва попятились, а затем совсем убежали. Не зная диалекта их, я не пытался говорить с ними и молча принялся рисовать одну из хижин. Не видя и не слыша ничего страшного, туземцы вновь приблизились и совершенно успокоились, так что мне удалось сделать 2 портрета; как раз один из них был именно тот, о котором я сказал, что он внешностью особенно подходит под наше представление о дикаре. Но так как эта «дикость» не заключается в чертах лица, а в выражении, в быстрой перемене одного выражения на другое и в подвижности мускулов лица, то, перенеся на бумагу одни линии его профиля, я получил очень недостаточную копию с оригинала. Другой туземец был гораздо благообразнее и не имел таких выдающихся челюстей.

Ален из деревни Теньгум‑Мана

Рис. Н. Н. Миклухо‑Маклая. 8 апреля 1872 г.

Обед и ужин, который мне подали, состояли снова из вареного бау, банан и наскобленного кокосового ореха. Один из туземцев, который знал немного диалект Бонгу, взялся быть моим чичероне, не отходил все время от меня; заметив, что принесенное бау так горячо, что я не могу есть его, он счел обязанностью своими не особенно чистыми руками брать каждый кусок таро и дуть на него. Поэтому я поспешил взять табир из‑под его опеки и предложил ему скушать те кусочки бау, которые он приготовлял для меня. Это, однако ж, не помешало ему следить пристально за всеми моими движениями. Заметив волосок на куске бау который я только что подносил ко рту, мой туземец поспешно полез своей рукой, снял его и, с торжеством показав его мне, бросил.

Чистотою здешние папуасы, сравнительно с береговыми, не могут похвастаться. Это отчасти обусловливается недостатком воды, которую им приходится приносить из реки по неудобной горной лесной дороге.

Когда я спросил воды, мне вылили из бамбука после долгого совещания, откуда налить, такую грязную бурду, что я отказался даже попробовать ее.

Около 6 часов облака спустились и закрыли заходящее солнце; стало сыро и холодно, скоро совершенно стемнело. Как и вчера в Бонгу, мы остались в темноте; при тлеющих угольях можно было едва‑едва разглядеть фигуры, сидящие в двух шагах. Я спросил огня. Мой чичероне понял, должно быть, что я не желаю сидеть в темноте, и принес целый ворох сухих пальмовых листьев и зажег их. Яркое пламя осветило сидящую против меня группу туземцев, которые молча курили и жевали бетель. Среди них около огня сидел туземец, которого я уже прежде заметил; он кричал и командовал больше всех, и его слушались; он также вел преимущественно разговор с жителями Бонгу и хлопотал около кушанья. Хотя никакими внешними украшениями он не отличался от прочих, но манера его командовать и кричать заставила меня предположить, что он главное лицо в Теньгум‑Мана, и я не ошибся. Такие субъекты, род начальников, которые, насколько мне известно, не имеют особенного названия, встречаются во всех деревнях; им часто принадлежат большие буамрамры, и около них обыкновенно группируется известное число туземцев, исполняющих их приказания{34}.

Резное изображение. Деревня Теньгум‑Мана

Рис. Н. Н. Миклухо‑Маклая. 8 апреля 1872 г.

Мне захотелось послушать туземное пение, чтобы сравнить с пением береговых жителей, но никто не решался затянуть мун Теньгум‑Мана, и я счел поэтому самым рациональным лечь спать.

9 апреля. Толпа перед хижиной, в которой я лежал, еще долго не расходилась, туземцы долго о чем‑то рассуждали. Особенно много говорил Минем, которого я принял за начальника. Только что я стал засыпать, как крик свиньи разбудил меня. Несколько зажженных бамбуков освещали группу туземцев, которые привязывали к длинной палке довольно большую свинью, назначенную для меня. Потом ночью сильный кашель в ближайшей хижине часто будил меня; также спавшие на других нарах двое туземцев часто поправляли костер, разложенный посреди хижины, и подкладывали уголья под свои нары. С первыми лучами солнца я встал, обошел снова всю деревню, собирая черепа, кускус и что найдется интересного; приобрел, однако ж, только 2 человеческих черепа без нижних челюстей и телум, которого туземцы называли «Калиа». Этот последний телум я получил после долгих толков, крика Минема и обещания с моей стороны, кроме гвоздей, прислать несколько бутылок.

После завтрака, состоявшего также из вареного таро и кокоса, я дал нести мои вещи 3 туземцам и вышел из‑под навеса хижины. На площадке стояло и сидело все население деревни, образуя полукруг; посредине стояли двое туземцев, держа на плечах длинный бамбук с привешенной к нему свиньею. Как только я вышел, Минем, держа в руках зеленую ветку, подошел торжественно к свинье и проговорил, при общем молчании, речь, из которой я понял, что эта свинья дается жителями Теньгум‑Мана в подарок Маклаю, что ее люди этой деревни снесут в дом Маклая, что там Маклай ее заколет копьем, что свинья будет кричать, а потом умрет, что Маклай развяжет ее, опалит волосы, разрежет ее и съест. Кончив речь, Минем заткнул зеленую ветвь за лианы, которыми свинья была привязана к палке. Все хранили молчание и ждали чего‑то. Я понял, что ждали моего ответа.

Я подошел тогда к свинье и, собрав все мое знание диалекта Бонгу, ответил Минему, причем имел удовольствие видеть, что меня понимают и что остаются довольны моими словами. Я сказал, что пришел в Теньгум‑Мана не за свиньею, а чтобы видеть людей, их хижины и гору Теньгум‑Мана, что хочу достать по экземпляру маба и дюга, за которых я готов дать по хорошему ножу (общее одобрение с прибавлением слова «эси»), что за свинью я также дам в Гарагаси то, что и другим давал, т. е. «ганун» – зеркало (общее одобрение), что когда буду есть свинью, то скажу, что люди Теньгум‑Мана – хорошие люди, что если кто из людей Теньгум‑Мана придет в таль Маклай (дом Маклая), то получит табак, маль (красные тряпки), гвозди и бутылки; что если люди Теньгум‑Мана хороши, то и Маклай будет хорош (общее удовольствие и крики: «Маклай хорош и тамо Теньгум‑Мана хороши»). После рукопожатий и криков «эме‑ме» я поспешил выйти из деревни, так как солнце уже поднялось высоко.

Мужской дом в деревне Теньгум‑Мана

Рис. Н. Н. Миклухо‑Маклая

Проходя мимо последней хижины, я увидел небольшую девочку, которая вертела в руках связанный концами снурок. Остановившись, я посмотрел, что она делает; она с самодовольною улыбкою повторила свои фокусы со снурком, которые оказались теми же, которыми занимаются иногда дети в Европе.

Сходя с одной возвышенности, я удивился многочисленности проводников, которые все были вооружены копьем, луком и стрелами. Для закуривания многие несли с собою дымящееся обугленное полено, не открыв до сих пор способа добывания огня. Они повели меня другою дорогою, а не той, по которой я пришел. Зная свои тропинки лучше, чем люди Бонгу, они хотели сократить путь, который оказался круче и неудобнее, чем тот, по которому мы шли вчера.

В одном месте, около плантации, вдоль тропинки лежал толстый ствол упавшего дерева, по крайней мере в метр в диаметре. На стороне, обращенной к деревне, были вырублены несколько иероглифических фигур, подобных тем, которые я видел в русле реки на саговом стволе, но гораздо старее последних. Эти фигуры на деревьях, как и изображения в Бонгу (о которых я говорил) и на пирогах Били‑Били, заслуживают внимания, потому что они не что иное, как первый фазис развития письменности, первые шаги изобретения так называемого идейного шрифта. Человек, рисовавший углем или краскою или рубивший топором свои фигуры, хотел выразить какую‑нибудь мысль, изобразить какой‑нибудь факт. Эти фигуры не служат уже простым орнаментом, а имеют абстрактное значение; так, например, в Били‑Били изображения процессии для приготовления к празднеству были сделаны в воспоминание окончания постройки пироги. Знаки на деревьях имеют очень грубые формы, состоят из нескольких линий; их значение, вероятно, остается понятным только для вырубавшего их и для тех, которым он объяснил значение своих иероглифов.

Я с удовольствием услыхал шум реки, потому что тропинка была утомительна и необходимо было полное внимание, чтобы не задеть ногою за какую‑нибудь поперек лежащую лиану, не оступиться о камень, не расшибить себе колено о лежащий поперек ствол, скрытый травою, не выколоть себе глаз о сучья и т. п. Все это мешало спокойно рассматривать местность. Мы подошли к тому самому месту, где вчера начали восхождение к Теньгум‑Мана. У последнего уступа в несколько десятков фут вышиною была прогалина и вид на реку очень живописен.

Я остановился, чтобы отдохнуть и сделать набросок местоположения в альбом, сказав людям, чтобы они сошли вниз к реке и там бы ждали меня. Картина оживилась сошедшими вниз папуасами и приобрела тем туземный колорит. Я насчитал 18 человек. Они расположились отдыхать разнообразными группами. Одни лежали, вытянувшись на теплом песке, другие, сложив принесенные головни, сидели у костра и курили, третьи жевали бетель. Некоторые, наклонившись к реке, пили мутную воду Многие, не расставаясь со своим оружием, стояли на больших камнях, опираясь на копья. Они зорко осматривали противоположный берег. Я потом узнал, что жители Теньгум‑Мана находятся во вражде и ведут войну с жителями Гадаб‑Мана; поэтому они все были вооружены и несколько человек стояли часовыми во время отдыха товарищей.

Я так загляделся на окружающую меня картину, что позабыл рисовать; притом мой неискусный карандаш мог бы воспроизвести лишь неполную, бледную копию с этой своеобразной местности и ее жителей. Я сошел к реке, как вчера, разделся, и мы отправились вниз по ее руслу. Солнце сильно пекло, и камни, по которым пришлось идти, поранили мне ноги до крови. Две сцены оживили нашу переправу. Один из туземцев, заметив гревшуюся на солнце ящерицу и зная, что я собираю различных животных, подкрался к ней, затем с криком бросился на нее, но она улизнула. Человек 10 пустились преследовать ее, она металась между камнями, туземцы преследовали ее с удивительною ловкостью и проворством, несмотря на все препятствия, ношу и оружие. Наконец, ящерица скрылась между камнями под группою камыша, но и здесь дикие отыскали ее. В один момент камыш был выдернут, камни разбросаны и земля быстро раскопана руками. Один из туземцев схватил ящерицу за шею и подал ее мне. Кроме платка, у меня не нашлось ничего, чтобы спрятать ее; пока ее завязывали, она успела укусить одного из туземцев так, что кровь сейчас же показалась, но улизнуть она не могла.

При переходе чрез один из рукавов реки туземцы заметили множество маленьких рыбок, быстро скользивших между камнями; мои спутники схватили камни и в один миг десятки их полетели в воду, часто попадая в цель. Убитые и пораненные рыбки были собраны, завернуты в листья и сохранены на ужин. Сегодня пришлось идти вниз по реке дольше, чем вчера, так как я хотел попасть прямо домой, а не в Бонгу или в Горенду. Придя, наконец, домой часам к четырем, я застал Ульсона бледным и шатающимся вследствие двух пароксизмов, так как он не во время принял хину. Я узнал, что в мое отсутствие Туй ночевал в Гарагаси (вероятно, приглашенный Ульсоном), чем я остался очень недоволен. Пришли еще жители Горенду и их гости из Били‑Били. Около моей хижины расположились, болтая, человек 40 туземцев. Раздав табаку и по куску красной материи моим проводникам, я дал, согласно обещанию, зеркало одному из них за свинью, 2 бутылки и несколько больших гвоздей за телума и отпустил их, очень довольных мною, обратно в Теньгум. Сам же, не евши в течение 10 часов, с удовольствием выпил чай без сахару с вареным аяном.

10 апреля. Ночью я почувствовал боль в ноге и когда встал утром, она оказалась сильно опухшею, с тремя ранками, наполненными материей. Это был результат вчерашнего перехода через реку. Невозможность надеть башмаков и боль при движении заставили меня сидеть дома. Я поручил жителям Бонгу привязать на свой лад принесенную вчера свинью, так как я не хотел приказать зарезать ее немедленно.

12 апреля. Два дня сидения дома имели хороший результат для моей ноги, так что я был в состоянии отнести сам порции свиного мяса в подарок жителям Горенду, так как сегодня свинья из Теньгум‑Мана была зарезана Ульсоном. Она была слишком велика для двоих, и я, не желая возиться с солением и следуя местному обычаю, решил дать половину знакомым в Горенду и Бонгу{35}. Принесенные куски мяса произвели большой эффект в Бонгу, и хотя я принес свинину только трем из жителей, но сейчас же были созваны женщины с трех площадок, чтобы чистить и готовить аян и бау. В угощении приняли участие и жители […].[75]

Отдыхая, лежа в прохладной буамрамре, я заметил старый телум, у которого тело было человеческое, а голова крокодила. Затем я обратил внимание на приготовление папуасского кушанья «кале», которое видел в первый раз. Оно состояло из наскобленного, слегка поджаренного кокосового ореха, растертого с бау или аяном, из чего выходит довольно вкусное тесто.

Детей здесь рано приучают помогать в хозяйстве. Смешно видеть, как ребенок года в полтора или два тащит к костру большое полено, а затем бежит к матери пососать грудь.

Сегодня опять имел случай видеть обстоятельно процедуру приготовления кеу. Видел также, что и женщины пьют иногда этот напиток.

14 апреля. Несколько человек явилось из Бонгу за лекарством; один пришел с больными ногами; другой принес мне экземпляр трубы, которую я ему уже давно заказал, остальные явились с кокосовыми орехами.

Передавая мне длинный бамбук […],[76] туземец сказал мне, чтобы я не показывал «ай» (общее название всех музыкальных инструментов) женщинам и детям, что это для них может быть худо. Здесь туземцы хранят все свои музыкальные инструменты втайне от женщин и детей и занимаются своим «ай» (т. е. музыкой) всегда вне деревень. Причина этого устранения женщин от музыки, пения и т. п. мне остается неизвестной.

15 апреля. Погода меняется, частые штили, слабый ветер иногда от SO, пасмурность. Мое помещение так мало, что, если не соблюдать самый строгий порядок и неаккуратно каждый день ставить и класть все на место, положительно негде было бы сидеть. Эти постоянные уборки сопряжены со значительною скукою и потерею времени.

16 апреля. Придя утром в Горенду, я встретил там двух женщин из другой деревни, которые пришли в гости к женам Туя и Бугая. Большие мешки с подарками (бау и аяна) висели у них за спинами, между тем как веревки этих мешков обвивали лоб. Мешки были так тяжелы, что они не могли идти или стоять иначе, как полусогнувшись. Они были очень любезно встречены женщинами Горенду, которые пожимали им руки и гладили по плечу Женщины при здоровании между собою подают друг другу руки или 2 или 3 пальца. У этих женщин от плеч над грудями, опускаясь к средней линии тела, был выжжен ряд пятен, которые отличались своим более светлым цветом от остальной кожи. Этот род татуировки встречается далеко не у всех.

17 апреля. Сегодня видел в Гумбу, как при помощи простой раковины и нескольких осколков кремня выделываются из бамбука папуасские гребни. Верхняя часть этих гребней украшается бордюром орнаментов, выцарапанных очень искусно осколками кремня. Бордюры эти очень разнообразны, и я нарисовал несколько из них (сделал факсимиле). Чтобы сделать подобный гребень своими примитивными инструментами, туземцу требуется почти что полдня ра