Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Топ:

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов...

Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...

Выпускная квалификационная работа: Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых, в свою очередь...

Интересное:

Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...

Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...

Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...

Дисциплины:

|

из

5.00

|

Заказать работу |

|

|

|

|

Прошло полтора года, и была сделана вторая попытка. Это было обсуждение “Очерка развития психики” Леонтьева в Психологическом институте в октябре 1948 года, вторая половина которого была организована партбюро института.

Прошло полтора года, и была сделана вторая попытка. Это было обсуждение “Очерка развития психики” Леонтьева в Психологическом институте в октябре 1948 года, вторая половина которого была организована партбюро института.

На этот раз “дискуссия” была подготовлена более серьезно. Ей предшествовала уничтожающая рецензия на “Очерк”, написанная ученым секретарем Академии общественных наук при ЦК ВКП/б/ Маслиной и опубликованная в №2 журнала “Вопросы философии” за 1948 год. Основным оппонентом А.Н. был выдвинут, конечно, Рубинштейн.

Мы сознательно употребили именно это слово: конечно же, организаторы “дискуссии” сыграли на концептуальных расхождениях Рубинштейна и Леонтьева, сознательно – уже по крайней мере второй раз – столкнув их.

В “дискуссии”, согласно плану, выступили многие ныне известные психологи, обвиняя автора книги в идеализме, формализме, отходе от ленинской теории отражения. Конечно, Рубинштейн был, как всегда, более корректен, но критика им книги Леонтьева была довольно резкой. Она шла по нескольким линиям. Во-первых, критиковалась теория развития психики и периодизация этого развития (как это сочеталось с положительным отзывом Рубинштейна на диссертацию Леонтьева?). Во-вторых, Рубинштейн считал, что нельзя рассматривать деятельность как исходное понятие. Он говорил: “Поскольку деятельность выступает в качестве взаимодействия, взаимосвязи, взаимоотношения между субъектом этой деятельности и окружающим миром, то именно поэтому нельзя объявлять самое деятельность ведущей и определяющей”. Противоположна позиция самого Рубинштейна: определяющими являются включенные в деятельность материальные “условия жизни, которые через посредство деятельности определяют психику”.

|

|

Неправильно, по Рубинштейну, “психологизировать деятельность”, “определять действие и деятельность психологическими критериями”. “В действительности – это каждому ясно – действие и деятельность это практически материальные процессы, которые определяются не психологическими критериями”. По Рубинштейну, Леонтьев выводит все из сознания – и значения у него реализуют личностные смыслы, и задачи реализуют мотивы.

Точки зрения других участников дискуссии на проблему деятельности диаметрально разошлись. Приведем два особенно характерных высказывания. Н.Х. Швачкин (между прочим, бывший аспирант Леонтьева…): “Выставляя деятельность, как связующее звено, вы теряете непосредственную связь между психикой и бытием…”. А.Н. Соколов, ученик Рубинштейна, часто бывавший у него дома: “Сознание отражает бытие, материю посредством деятельности”. Кроме Швачкина (интересно, что даже А.В. Веденов, один из наиболее последовательных “критиков” Выготского и его школы, сказал в своем выступлении, что Швачкин критиковал идеи, отнюдь не похожие на то, что дано в книге Леонтьева), особенно непримирим был М.Г. Ярошевский (тоже бывший аспирант Леонтьева...), назвавший книгу формалистской и конструктивистской.

На защиту А.Н. встали его соратники и некоторые другие психологи (например, В.А. Крутецкий). Особенно острым было выступление Лидии Ильиничны Божович, задавшей вопрос: “Что же в таком случае оппоненты имеют в виду, когда говорят о бытии? Взятую саму по себе предметную действительность, вне отношения к ней человека, вне той реальной деятельности, которая осуществляет это отношение? Но… ведь это и есть та пресловутая метафизическая среда, которая фаталистически сама по себе определяет личность ребенка” (прямая цитата из постановления 1936 года о педологии. – А.Л., Д.Л., Е.С.). (все цитаты даны по: Леонтьев А.А., 1983, с. 25-26).

Последствий для А.Н. “дискуссия” не имела. Возможно, потому, что уже готовилось следующее наступление на него в печати (см. ниже). Но нельзя игнорировать и ситуацию, сложившуюся к этому времени на кафедре психологии, — ситуацию, конечно, тоже инспирированную, но от этого не менее психологически тяжкую для А.Н.

|

|

Конец 1948 года. Рубинштейн обращается к ректору МГУ А.Н. Несмеянову с письмом, где просит разобраться в обстановке, сложившейся на кафедре. Через много лет М.Г. Ярошевский, тогда полностью поддерживавший Рубинштейна, описывал эту обстановку следующим образом. “Былой теоретический спор между С.Л. Рубинштейном и А.Н. Леонтьевым обернулся нарастающей борьбой “наших” против “не-наших”. Оба профессора работали на кафедре психологии, где открытых дискуссий между ними не было. Но зато начало бурлить студенчество, в среде которого насаждалась версия о том, что книга Рубинштейна и изложенная в ней концепция – это плод реакционной буржуазной психологии, тогда как нашу советскую науку защищает Леонтьев… Вспоминаются так называемые студенческие “теоретические конференции”, где шла “проработка” С.Л. Рубинштейна. Там тон задавали от комсомольской организации студент (будущий дефектолог) А.И. Мещеряков, от партийной – полуграмотная истерическая особа Нематева[4]. Она контролировала стенгазету, ставшую своего рода дацзыбао, не рекомендовала изучать “Основы общей психологии” как “старое мочало, которое нечего жевать”, мнения несогласных с ней объявляла “выступлением против политики большевистской партии”. Что касается А.Н. Леонтьева, то он открыто не критиковал Рубинштейна, но и не выступал, будучи на студенческих собраниях, против злобных нападок на Сергея Леонидовича. На этих собраниях А.Н. Леонтьев якобы требовал изучать психологию советского человека, доходя, как публично свидетельствовал С.Л. Рубинштейн, до утверждений, что “пороги чувствительности у советских летчиков другие, чем у несоветских”” (Ярошевский, 1993, с. 153-154).

Остановимся пока на этом. Ярошевский допускает здесь ряд натяжек. Он не учитывает, что в 1947 году Леонтьев был приглашен вступить в партию парторганизацией Института психологии: для читателей более молодого поколения объясним, что отказ от подобного “приглашения” был тогда чреват большими неприятностями. А получив кандидатскую карточку, а тем более партийный билет, — что произошло в декабре 1948 года, — Леонтьев уже не имел права публично выступать с собственной позицией, если она не совпадала с “партийной”. Конечно, даже по партийной линии нельзя было заставить Леонтьева “открыто критиковать” Рубинштейна, но и выступать в его защиту было невозможно – ведь даже из самого рассказа Ярошевского видно, что травля Рубинштейна осуществлялась партийной организацией кафедры. В сущности, А.Н. попал в ловушку: прием его в партию связывал его по рукам и ногам, таким образом гарантировалась его нейтральность в сложившейся ситуации. Обвинение же в адрес Леонтьева, что он-де требовал изучать психологию советского человека, несерьезно. Не кто иной, как сторонники точки зрения Рубинштейна, критиковали Леонтьева за то, что он подходил к анализу сознания с универсалистских позиций, не связывая этот анализ с советским образом жизни. Да и сам Сергей Леонидович в “дискуссии” 1948 года говорил об этом… Кстати, попробуйте найти хоть одного советского психолога тех лет, который не требовал или от которого не требовали изучать “психологию советского человека”: это было дежурной фразой, которую никто всерьез не принимал. Ну, а насчет порогов чувствительности у советских летчиков кто-то сознательно ввел Рубинштейна в заблуждение: представить себе в устах А.Н. подобную глупость, конечно, невозможно.

|

|

17 января (здесь важен каждый день!) состоялось заседание президиума Ученого Совета университета. Рубинштейн на нем утверждал, что именно Леонтьев является вдохновителем выступлений студентов и аспирантов с заявлением о “реакционности” психологических воззрений Рубинштейна, и активно обвинял его в формализме и структурализме (оба обвинения в 1949-м году были смертельно опасными!). Но по ходу заседания выяснилось, что Леонтьев этого никогда и нигде не говорил. Даже сторонник Рубинштейна М.Г. Ярошевский в своем выступлении признал: “У меня нет никаких оснований утверждать, что зачинщиком является профессор Леонтьев. Лично из уст профессора Леонтьева мне не приходилось слышать, что Рубинштейн является представителем реакционного направления в психологии. Но нельзя закрывать глаза на то, что такая кампания против Рубинштейна ведется систематически”. (Страницы истории, 1989, №4, с. 94).

|

|

Интересно, что в ходе обсуждения “достается” в равной степени и Рубинштейну, и Леонтьеву. Например, выступает руководитель комиссии по проверке кафедры психологии. Им оказался не кто иной, как… Ф.И. Георгиев, о котором Ярошевский позже вспоминал: “Чудовищные поклепы на Сергея Леонидовича возводил все тот же Ф.И. Георгиев, затаивший на него злобу…” (Ярошевский, 1989, с. 291). Так вот, Георгиев, обращаясь к Рубинштейну, говорит: “В Вашей концепции немало серьезных и порочных положений, и не менее порочных, чем те, которые содержатся у А.Н. Леонтьева”. Историк А.Л. Сидоров: “Ошибки Сергея Леонидовича и ошибки профессора Леонтьева – ошибки серьезные”. З.И. Наматевс сообщает: “Вся наша студенческая печать прежде всего бьет по Леонтьеву”. В результате было решено, что “имевшее место в последнее время противопоставление проф. Леонтьева как якобы возглавляющего передовое направление в психологии проф. Рубинштейну совершенно необоснованно”. Однако “психологические взгляды как проф. Леонтьева, так и проф. Рубинштейна содержат в себе серьезные ошибки: они по ряду вопросов не до конца преодолели влияние буржуазных психологических теорий”. Так сказать, оба хуже… Ни о каком увольнении Рубинштейна с заведования кафедрой речь, конечно, не шла (все цитаты даны по: Страницы истории, 1989, №4). В целом он, можно сказать, даже оказался “со щитом”.

Но этот тактический выигрыш Рубинштейна был весьма и весьма скоропреходящим. Он, конечно, не мог предвидеть, что уже 28 января в “Правде” появится редакционная статья “Об одной антипатриотической группе театральных критиков” (а через два дня, 30 января, аналогичная редакционная статья под заглавием “На чуждых позициях: о происках антипатриотической группы театральных критиков”, будет напечатана в газете “Культура и жизнь”, которую – благодаря специфическому обвинительному уклону ее материалов – в обиходе называли “Культура и смерть”). Тогда, и только тогда впервые прозвучало и молниеносно вошло в газетно-журнальный обиход известное выражение “безродный космополит” (или просто “космополит”) как синоним еврея.

В это время в идеологии одно из центральных мест занимали доказательства того, что все русское было и остается самым лучшим, а все иностранное – плохо и что все открытия и изобретения принадлежат русским ученым и инженерам. В связи с этой кампанией и родился знаменитый анекдот о “России – родине слонов”. Даже иностранные термины и названия целенаправленно заменялись русскими: именно тогда урожденный “геликоптер” стал “вертолетом”, “французская” булка – “городской”, “голкипер” – “вратарем”, а “тайм” – “периодом”.

|

|

Формально “космополиты” как раз и обвинялись в недооценке отечественной науки и культуры и в “низкопоклонстве перед Западом”. Создавался “образ врага”, покушающегося-де на национальные, патриотические ценности. А на самом деле главным, если не единственным критерием при выявлении “космополитов” была их национальная принадлежность – еврейская фамилия. Проще говоря, эта кампания была частью политики государственно-партийного антисемитизма и становилась в ряд таких “мероприятий”, осуществлявшихся в 1948-1949 годах, как подлое убийство Соломона Михоэлса, закрытие Государственного Еврейского театра, разгон Еврейского антифашистского комитета, арест и расстрел целого ряда деятелей еврейской культуры и литературы – как известно, все это завершилось в начале 1953 года печально известным “делом врачей-убийц”, которое должно было стать поводом для массовой депортации евреев на Дальний Восток, в уже подготовленные лагеря. (Конечно, в число “космополитов” попадали порой и русские. Например, по воспоминаниям Ярошевского, главным “космополитом” в философии был назначен Б.М. Кедров. Но это были отдельные исключения.)

С каким садизмом авторы обличительных статей раскрывали псевдонимы обличаемых авторов. Так и писалось: “безродный космополит Иванов (Рабинович)…”. Так что наши нынешние национал-патриоты не оригинальны.

Рубинштейн в этом смысле был очень соблазнительной фигурой. И, конечно, не мог не пасть одной из первых жертв антикосмополитической кампании. Из высших партийных инстанций в парторганизацию университета, а затем философского факультета пришло закрытое распоряжение – уволить Рубинштейна. Закрытое в том смысле, что о существовании такого распоряжения нельзя было даже публично упоминать – все должно было выглядеть как инициатива снизу. И 12 апреля собрался Ученый Совет философского факультета, где пришлось выступить и Леонтьеву, и П.Я. Гальперину. Но и тут Леонтьеву удалось уйти от обвинения Рубинштейна в космополитизме. Конечно, он вынужден был сказать, что “кафедра не занималась обсуждением таких больших ответственных политических документов, как решение сессии ВАСХНИЛ (разгром генетики лысенковцами. – А.Л., Д.Л., Е.С.), статьи в газетах “Правда” и “Культура и жизнь”, по вопросу, который мы обсуждаем сегодня, по вопросу о космополитизме”. Касаясь понимания (точнее, непонимания) Рубинштейном недостатков в работе кафедры, А.Н. говорил, что это “не только неверное, но и опасноепонимание”, потому что в этом случае “закрывают глаза на действительные причины,которые порождают эти отдельные явления. Об этом говорил П.Я. Гальперин”. Действительно, выступление Гальперина было очень резким, хотя он тоже прямо не называл Рубинштейна космополитом. Но у нас не поднялась бы рука обвинить Петра Яковлевича: ведь в отличие от Леонтьева для него, как для еврея, другое выступление могло означать немедленное увольнение из университета, если не хуже (тому были вокруг десятки примеров). К тому же он тоже был членом партии…(все цитаты даны по: Страницы истории, 1989, №5).

Нет ничего легче, чем на этом основании упрекнуть Леонтьева или Гальперина за беспринципность или приспособленчество[5]. Но помнящая те годы И.В. Равич-Щербо очень правильно заметила: “Это нам сейчас хорошо говорить про то, что они должны были делать то-то и то-то. Знаете, я хорошо представляю себе, что перед каждым из них не раз, не два и не три вставала очень трудная нравственная задача: я могу высказаться, что я думаю по этому поводу то-то и то-то, но, если я это сделаю, во-первых, закроют институт, как закрыли многое, а это не только наука, это и люди, их судьбы и прочее, во-вторых, есть семья, и слишком дорогой ценой можно было за все за это заплатить. Все это надо иметь в виду прежде всего, прежде чем осуждать их. А вернее сказать, осуждать их просто нельзя” (Равич-Щербо, 2003, с. 30).

Одно дело – судить наше прошлое. Совсем другое – судить конкретных людей, для которых то или иное выступление было проблемой выживания в нечеловеческой ситуации.

Но так или иначе, почти сразу после этого обсуждения, 27 апреля, ректор университета А.Н. Несмеянов подписал приказ об освобождении Рубинштейна от обязанностей заведующего кафедрой “в связи с критикой научной деятельности профессора С.Л. Рубинштейна на Ученом совете философского факультета”. Все правила игры, таким образом, оказались соблюдены. Университет в вынужденной ситуации, надо сказать, повел себя по-джентльменски – не уволить С.Л. с заведования было невозможно, но он остался профессором кафедры (что по тем временам было редкостью). Заведующим кафедрой стал Б.М. Теплов (и оставался им до 1951 года). Ясно, что последовала череда увольнений Рубинштейна и с других должностей, в частности из Института философии. Это широко известный факт. Менее известно, что, как вспоминала Е.А. Будилова, “через месяц Президиум Академии наук СССР восстановил С.Л. Рубинштейна на работе” (Будилова, 1989, с. 300). Но Сектор психологии был ликвидирован и восстановлен только в 1956 году.

В том же трагичном для Рубинштейна апреле 1949 года вышла из печати (в журнале “Советская педагогика”, №4) рецензия некоего П.И. Плотникова на “Основы общей психологии”. Она заканчивалась следующим пассажем: “Книга С.Л. Рубинштейна оскорбляет русскую и советскую науку в целом, психологию в частности, и отражает “специализированное преломление” его лакейской сущности. Чем скорее мы очистим советскую психологию от безродных космополитов, тем скорее мы откроем путь для ее плодотворного развития” (Плотников, 1949, с. 19).

На этом фоне обвинение в субъективном идеализме выглядело почти комплиментом… Именно такое обвинение было предъявлено Леонтьеву в специально посвященной ему и известному физиологу И.С. Бериташвили статье на первой полосе во все той же “Культуре и жизни”, под которой стояла скромная подпись: Ю. Жданов. Это был сын члена Политбюро, известного гонителя писателей и композиторов А.А. Жданова, а главное, заведующий Отделом науки ЦК ВКП/б/. (Сейчас Юрий Андреевич, член-корреспондент РАН и известный химик, руководит в Ростове Северо-Кавказским научным центром высшей школы). (Дальше мы опираемся на устные мемуары Леонтьева).

“Я не мог найти внешней реакции и не делал никаких шагов. Через несколько дней, когда Жданов выступал в АОН, мы встретились. – А.Н., когда Вы напишете статью? – Я не собираюсь, Ю.А. – Почему? – А что я могу написать? Если я не согласен, — будет плохо. Если согласен, — тоже. Если и то, и другое, — появится еще одна статья, что моя самокритика недостаточна. – Зайдите ко мне завтра в 10 часов “туда” (в ЦК).

Наутро я в приемной Жданова. – Ю.А. Вас ждет. – Захожу, он приглашает сесть (я утонул в глубоком кресле для посетителей). Ласково говорит: — Я Вас позвал, чтобы помочь. Надо Вам написать статью, где обстоятельно разобраться в своих заблуждениях. Вам не хватает мужества, и Вы прикрываетесь фразами. Я Вас хорошо понимаю, это трудно. Я исхожу из собственного опыта. Я подверг критике идеи Лысенко и оказался в очень трудном положении, потому что моя позиция была неверной и была раскритикована. И я написал статью в “Известия”, где обстоятельно вскрыл все свои ошибки. Из того, что я Вам рассказал, сделайте выводы. –

— Я стараюсь, Ю.А., но другой вывод получается. Вы тоже человек, и Вам тоже свойственны ошибки. Почему я не могу предположить, что здесь Вы тоже совершили ошибку?

Жданов взорвался, закричал и заходил по комнате. Я понял, что сидеть и слушать больше не могу, и вслед за ним встал. В приемной увидел круглые от ужаса глаза секретарши.

Приехал домой. Что будет делать Жданов? Наверное, снимать с работы. Но я спокойно продолжал свою деятельность и ощущал, что что-то в атмосфере изменилось: “отцепились””.

Снимать с работы? Едва ли: как минимум, и снимать, и исключать из партии. Как максимум... Как раз в те дни в доме Леонтьевых произошел разговор отца с сыном: «Если тебя “куда-нибудь” вызовут и будут спрашивать, кто бывал в нашем доме и о чем в нем говорили, что ты ответишь?», — спросил А.Н. Тринадцатилетний мальчик, воспитанный самим А.Н. во вполне советском духе, конечно, заявил, что скажет только правду.

Шли дни, недели, а ничего не происходило. Месяца через полтора раздался телефонный звонок (их стало в это время заметно меньше) — звонил физиолог А.Г. Иванов-Смоленский, верный клеврет Жданова и главный организатор “павловской” сессии. Он сообщил, что издается сборник, в котором Леонтьеву предлагают принять участие. А.Н. сказал, что он не готов к ответу и должен подумать. Через несколько дней звонок повторился, и А.Н. пригласили войти в редколлегию того же сборника. Он согласился.

Так и осталось неизвестным, почему все изменилось так радикально. Можно только высказать гипотезу, что аргументы А.Н. действительно убедили Жданова (или, как полагал сам А.Н., он начал сомневаться в своей правоте) – ведь его слова о собственной “ошибке” с критикой Лысенко едва ли были искренними. Тогда становится понятным и то, что Леонтьев вдруг после этого разговора сделал “административную карьеру”, о чем ниже.

Когда могли происходить описанные события? Упоминание о Бериташвили и Иванове-Смоленском может навести на мысль, что после печально знаменитой “павловской” сессии (лето 1950 года). Едва ли, и Леонтьев, видимо, был прав, когда датировал разговор со Ждановым именно 1949 годом. Ведь Иванов-Смоленский был и в это время весьма весомой фигурой в советской физиологии (административно, а не по существу). Что касается Леонтьева, то он был избран действительным членом АПН РСФСР уже в марте 1950 г., а 12 июля был сделан академиком-секретарем академии. Это могло произойти только после описанной встречи – и не сразу, а спустя месяцы.

Так или иначе, он вошел в “номенклатуру”. В доме поселился достаток, были спецзаказы даже на книги (их заказывали в особой Книжной экспедиции на Беговой, существующей, кажется, и сейчас), было право на внеочередное приобретение билетов в театры и на киносеансы... А вот были ли другие номенклатурные привилегии? Помнится, не было, и, значит, А.Н. не входил в “настоящую” номенклатуру. Жить семья продолжала в том же старом доме без газа и центрального отопления, никаких продуктовых пакетов тоже не было. А подержанную трофейную машину Леонтьев купил еще раньше, сразу после войны (став академиком-секретарем, он сменил ее на “Победу”).

Но вернемся к “павловской” сессии (официальным ее названием было: Объединенная научная сессия Академии наук СССР и АМН СССР, посвященная учению И.П. Павлова). Ее инициаторами и главными действующими лицами были уже упомянутый А.Г. Иванов-Смоленский и К.М. Быков. Они претендовали на монополизм в развитии учения Павлова, а те его ученики, кто действительно развивал это учение – Петр Кузьмич Анохин, Иван Соломонович Бериташвили, Леон Абгарович Орбели – были отлучены от физиологии и потеряли свои руководящие должности. “Психологи вообще не были приглашены на эту сессию”, — пишет в своих воспоминаниях Е.А. Лурия (Лурия Е., 1994, с. 142). И отнюдь не случайно. Еще в 1929 году в одной из своих книг Иванов-Смоленский противопоставлял психологии науку о высшей нервной деятельности и выражал сожаление, что приходится считаться с существованием психологии… На самой сессии носилась идея, что пора заменить психологию физиологией высшей нервной деятельности. Так, психофизиолог М.М. Кольцова в своем выступлении говорила: “…Физиология стоит на позициях диалектического материализма; психология же, несмотря на формальное признание этих позиций, по сути дела, отрывает психику от ее физиологического базиса и, следовательно, не может руководствоваться принципом материалистического монизма”. И заключала: “…надо требовать с трибуны этой сессии, чтобы каждый работник народного просвещения был знаком с основами учения о высшей нервной деятельности, для чего надо ввести соответствующий курс в педагогических институтах и техникумах наряду, а может быть, вместо курса психологии” (цит. по: Петровский, Ярошевский, 1994, с. 154). Другие психологи, оказавшиеся на трибуне сессии, пытались любой ценой отстоять предмет своей науки и шли для этого на “разоблачение” своих (к сожалению, и чужих) несуществующих ошибок. Впрочем, как правильно пишут в своей книге А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский, такая позиция не должна вызывать сейчас никаких иных эмоций, кроме сочувствия и стыда за прошлое науки (там же, с. 155-156). Ведь речь шла о самом существовании психологии!

Все шло к тому, чтобы она была официально “закрыта” по примеру педологии или генетики. В феврале 1951 года на Ученом Совете философского факультета МГУ при обсуждении работы кафедры психологии было даже внесено предложение о разделении кафедры на три. Но какие? Физиологии высшей нервной деятельности, анализаторов человека и физиологии органов чувств… Слава богу, несмотря на общий настрой аудитории на “перестройку” (фактически закрытие) кафедры психологии, это предложение не прошло (Ждан, 1999, с. 467). Но Б.М. Теплова заменили на Леонтьева, и последние два года перед смертью Сталина именно ему пришлось проводить на кафедре бессмысленные обсуждения решений XIX съезда партии, трудов Сталина по языкознанию и политэкономии...

В резолюции “Павловской” сессии не оказалось положения о том, что у психологии нет своего предмета. Поэтому она пока уцелела, хотя “верные павловцы” продолжали травить психологов всеми доступными им средствами. Лурия был уволен из Института нейрохирургии имени Бурденко, где он тогда работал, а его лаборатория была закрыта. Психологам, работавшим в медицинских учреждениях, как вспоминает С.Я. Рубинштейн, “учинялись унизительные экзамены-допросы по высшей нервной деятельности”. Так, Блюме Вульфовне Зейгарник был задан вопрос: “От каких мозговых систем зависит личность?” “Правильный ответ предполагался таким: “От соотношения коры и подкорки”” (цит. по: Лурия Е., 1994, с. 143).

Но, по воспоминаниям Т.А. Власовой, в то время работавшей в Отделе науки ЦК, после сессии уже был подготовлен проект документа, который должен был стать основой для постановления, аналогичного принятому в 1936 году по поводу педологии. В частности, в нем содержалось предложение “закрыть” психологию, заменив ее повсюду физиологией высшей нервной деятельности. Документ был представлен на утверждение Сталину. Получив и просмотрев проект, он якобы сказал: “Нет, психология – это психология, а физиология – это физиология”. “На этом “научные” проблемы были решены и к ним больше не возвращались”, — комментируют рассказ Власовой Петровский и Ярошевский (1994, с. 156).

Конечно, бесспорно, что Сталину не были совсем уж чужды проблемы логики и психологии – недаром в 1946 году по его прямому указанию был переиздан учебник логики для гимназий и семинарий, написанный в свое время Г.И. Челпановым, а в старшие классы школ были введены как предметы логика и психология (в московской 110-ой школе, где тогда учился старший из авторов, эти предметы вел Натан Семенович Лейтес). Может быть, некоторым интересом вождя к психологии можно объяснить и тот поразительный факт, что в 30-е— 40-е годы не пострадал почти никто из заметных психологов (если не считать психотехников). Во всяком случае, таких людских потерь, как во многих других науках, в психологии не было. Но если учесть, что “Павловская” сессия была созвана по прямому указанию Сталина и он незримо стоял за спиной ее организаторов, рассказ Власовой вызывает сомнения. Конечно, только в этой части – в том, что документ был подготовлен, сомнений нет. Из рассказов Леонтьева известно, что ведущие психологи, включая его самого, в это время, как говорится, дневали и ночевали в ЦК – и в конечном счете документ не был принят (и, видимо, до Сталина просто не дошел). Не забудем, что в это время А.Н. уже был одним из руководителей Академии педагогических наук, и от него кое-что зависело.

Конечно, бесспорно, что Сталину не были совсем уж чужды проблемы логики и психологии – недаром в 1946 году по его прямому указанию был переиздан учебник логики для гимназий и семинарий, написанный в свое время Г.И. Челпановым, а в старшие классы школ были введены как предметы логика и психология (в московской 110-ой школе, где тогда учился старший из авторов, эти предметы вел Натан Семенович Лейтес). Может быть, некоторым интересом вождя к психологии можно объяснить и тот поразительный факт, что в 30-е— 40-е годы не пострадал почти никто из заметных психологов (если не считать психотехников). Во всяком случае, таких людских потерь, как во многих других науках, в психологии не было. Но если учесть, что “Павловская” сессия была созвана по прямому указанию Сталина и он незримо стоял за спиной ее организаторов, рассказ Власовой вызывает сомнения. Конечно, только в этой части – в том, что документ был подготовлен, сомнений нет. Из рассказов Леонтьева известно, что ведущие психологи, включая его самого, в это время, как говорится, дневали и ночевали в ЦК – и в конечном счете документ не был принят (и, видимо, до Сталина просто не дошел). Не забудем, что в это время А.Н. уже был одним из руководителей Академии педагогических наук, и от него кое-что зависело.

Дальше последовало несколько менее важных “сессий” и “совещаний”, но в целом вопрос был уже, как говорится, спущен на тормозах.

Дальше последовало несколько менее важных “сессий” и “совещаний”, но в целом вопрос был уже, как говорится, спущен на тормозах.

Леонтьев оставался академиком-секретарем АПН до 1955 года, а потом стал ее вице-президентом (до 1961). Работа чиновника от науки была ему противна, она мешала руководству любимой кафедрой и научной работе, но отказаться от руководящей работы в академии значило потерять мощные рычаги влияния на судьбу психологии. И А.Н. ушел с поста вице-президента (кстати, неожиданно для многих его коллег!) только тогда, когда судьба эта была обеспечена.

Леонтьев так и умер академиком Академии педагогических наук (только уже не РСФСР, а СССР). В “большую” Академию наук его не пустили. Помнится, раз его выдвинули (может быть, это было не раз), однако в последний момент по тому же Отделению философии и права захотел пройти в академики всесильный Л.Ф. Ильичев — заведующий Отделом агитации и пропаганды ЦК КПСС, шеф идеологии, с наукой, однако, не имевший ничего общего. Соперничать с ним было невозможно — Леонтьеву пришлось снять свою кандидатуру, и в виде компенсации ему предложили с гарантией место члена-корреспондента, но здесь уж он возмутился и сказал, что раз его при выдвижении сочли достойным звания академика, ни на какие компромиссы он идти не намерен. И с тех пор не соглашался на выдвижение его в “большую” академию.

Леонтьев так и умер академиком Академии педагогических наук (только уже не РСФСР, а СССР). В “большую” Академию наук его не пустили. Помнится, раз его выдвинули (может быть, это было не раз), однако в последний момент по тому же Отделению философии и права захотел пройти в академики всесильный Л.Ф. Ильичев — заведующий Отделом агитации и пропаганды ЦК КПСС, шеф идеологии, с наукой, однако, не имевший ничего общего. Соперничать с ним было невозможно — Леонтьеву пришлось снять свою кандидатуру, и в виде компенсации ему предложили с гарантией место члена-корреспондента, но здесь уж он возмутился и сказал, что раз его при выдвижении сочли достойным звания академика, ни на какие компромиссы он идти не намерен. И с тех пор не соглашался на выдвижение его в “большую” академию.

В 1953 году Академия педагогических наук построила для своих сотрудников новый дом на Новопесчаной улице, и семья Леонтьева туда переехала. Старый дом на Бронной через год-два сломали. В этом же году А.Н. исполнилось пятьдесят лет: этот юбилей праздновался в его квартире (еще на Бронной), и на нем присутствовали, кроме старых друзей А.Н., несколько студентов-психологов – В. Давыдов, В. Зинченко, Ю. Гиппенрейтер, О. Овчинникова.

Новые возможности

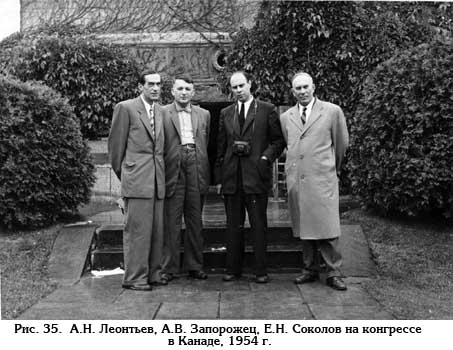

С 1954 года перед Леонтьевым открываются новые возможности. В этом году впервые было принято решение о посылке на очередной, четырнадцатый всемирный психологический конгресс, созываемый на этот раз в Канаде (Монреале), представительной советской делегации. В нее вошли Леонтьев, Теплов, Запорожец, Е.Н. Соколов, Г.С. Костюк, физиолог Э.А. Асратян. С группой ехали несколько переводчиков и других сопровождающих лиц. Руководителем делегации был назначен Леонтьев, хотя, как и его коллеги, он – если не считать кратковременного пребывания в детстве в австрийском санатории — никогда не бывал за границей. Кажется, это вообще была первая – после почти тридцатилетнего перерыва — поездка советских ученых на международный конгресс.

С 1954 года перед Леонтьевым открываются новые возможности. В этом году впервые было принято решение о посылке на очередной, четырнадцатый всемирный психологический конгресс, созываемый на этот раз в Канаде (Монреале), представительной советской делегации. В нее вошли Леонтьев, Теплов, Запорожец, Е.Н. Соколов, Г.С. Костюк, физиолог Э.А. Асратян. С группой ехали несколько переводчиков и других сопровождающих лиц. Руководителем делегации был назначен Леонтьев, хотя, как и его коллеги, он – если не считать кратковременного пребывания в детстве в австрийском санатории — никогда не бывал за границей. Кажется, это вообще была первая – после почти тридцатилетнего перерыва — поездка советских ученых на международный конгресс.

Об этой поездке, как и о других заграничных поездках А.Н. (США, Франция, Бельгия, Италия, Венгрия, Румыния, ФРГ, ГДР, Голландия, Великобритания, Югославия, Швейцария) мы знаем довольно много – у Леонтьева была привычка после возвращения из поездки переносить беглые блокнотные записи в альбом и вклеивать в него фотографии, документы и пр. Но поездка в Канаду была особая, и эта ее “особость” в альбоме почти не отразилась. Был самый разгар “холодной войны”, и появление советских ученых сопровождалось листовками, демонстрациями, “потерянными” сборниками докладов, попыткой силой вломиться в номер гостиницы, где жили переводчицы, и так далее. Особенную активность проявляли “Канадский союз друзей свободы”, возглавлявшийся полицейским офицером, и украинская националистическая эмиграция (бандеровские боевики). И Леонтьеву как руководителю приходилось буквально каждый день принимать ответственные решения – делал он это весьма успешно. Рассказы А.Н. об этой поездке напоминали хороший детективный роман в духе Ф. Форсайта… Чего стоит хотя бы история о том, как на стульях в зале конгресса были разложены листовки с требованием “освободить советских психологов от гнета КГБ”. И вот в президиуме конгресса поднимается Жан Пиаже и призывает всех участников конгресса “поступить так же, как поступаю я”. Затем он берет листовку, демонстративно рвет ее и бросает на пол… И весь огромный зал рвет и бросает листовки.

Об этой поездке, как и о других заграничных поездках А.Н. (США, Франция, Бельгия, Италия, Венгрия, Румыния, ФРГ, ГДР, Голландия, Великобритания, Югославия, Швейцария) мы знаем довольно много – у Леонтьева была привычка после возвращения из поездки переносить беглые блокнотные записи в альбом и вклеивать в него фотографии, документы и пр. Но поездка в Канаду была особая, и эта ее “особость” в альбоме почти не отразилась. Был самый разгар “холодной войны”, и появление советских ученых сопровождалось листовками, демонстрациями, “потерянными” сборниками докладов, попыткой силой вломиться в номер гостиницы, где жили переводчицы, и так далее. Особенную активность проявляли “Канадский союз друзей свободы”, возглавлявшийся полицейским офицером, и украинская националистическая эмиграция (бандеровские боевики). И Леонтьеву как руководителю приходилось буквально каждый день принимать ответственные решения – делал он это весьма успешно. Рассказы А.Н. об этой поездке напоминали хороший детективный роман в духе Ф. Форсайта… Чего стоит хотя бы история о том, как на стульях в зале конгресса были разложены листовки с требованием “освободить советских психологов от гнета КГБ”. И вот в президиуме конгресса поднимается Жан Пиаже и призывает всех участников конгресса “поступить так же, как поступаю я”. Затем он берет листовку, демонстративно рвет ее и бросает на пол… И весь огромный зал рвет и бросает листовки.

После этого Леонтьев множество раз был за границей (он возглавлял советские делегации на XV, XVI, XVII международных конгрессах по психологии), но особенно часто и с особенным удовольствием он бывал во Франции. А.Н. был избран вице-президентом общества “СССР—Франция”, а потом – вместе с И. Эренбургом и известным журналистом-международником Ю. Жуковым – стал его сопредседателем. Надо сказать, что, в отличие от большей части тогдашней советской научной интеллигенции, А.Н. прекрасно владел французским языком (почти на уровне носителя языка) и мог немного объясняться по-немецки и по-английски. Трудно поверить, что это знание дало ему реальное училище... Впрочем, в одной сохранившейся открытке, посланной Николаем Владимировичем в 1912 году его девятилетнему сыну, который в это время находился в Австрии на курорте, он передает поклон “Надине Эдуардовне” — не гувернантка ли это и, судя по имени, француженка? Следующие 40 лет Леонтьев не только не был ни разу за границей, но и не имел возможности, как и его коллеги, общаться на иностранном языке – любые несанкционированные (а какое-то время даже и санкционированные!) контакты с иностранцами могли привести к аресту. Так что знание языков он мог поддерживать только чтением научной литературы. Да и та в СССР почти не поступала, особенно во время войны и в конце 40-х – начале 50-х годов.

После этого Леонтьев множество раз был за границей (он возглавлял советские делегации на XV, XVI, XVII международных конгрессах по психологии), но особенно часто и с особенным удовольствием он бывал во Франции. А.Н. был избран вице-президентом общества “СССР—Франция”, а потом – вместе с И. Эренбургом и известным журналистом-международником Ю. Жуковым – стал его сопредседателем. Надо сказать, что, в отличие от большей части тогдашней советской научной интеллигенции, А.Н. прекрасно владел французским языком (почти на уровне носителя языка) и мог немного объясняться по-немецки и по-английски. Трудно поверить, что это знание дало ему реальное училище... Впрочем, в одной сохранившейся открытке, посланной Николаем Владимировичем в 1912 году его девятилетнему сыну, который в это время находился в Австрии на курорте, он передает поклон “Надине Эдуардовне” — не гувернантка ли это и, судя по имени, француженка? Следующие 40 лет Леонтьев не только не был ни разу за границей, но и не имел возможности, как и его коллеги, общаться на иностранном языке – любые несанкционированные (а какое-то время даже и санкционированные!) контакты с иностранцами могли привести к аресту. Так что знание языков он мог поддерживать только чтением научной литературы. Да и та в СССР почти не поступала, особенно во время войны и в конце 40-х – начале 50-х годов.

Поездки за рубеж были важны для Леонтьева хотя бы потому, что давали возможность для личных и научных контактов с иностранными психологами. Хорошими друзьями А.Н. были Ж. Пиаже, П. Фресс, Р. Заззо, Ж. Нюттен, а среди его личных знакомых были А. Мишотт, Ф. Бартлетт, Г. Мэрфи, Г. Айзенк, Д. Хэбб, У. Пенфилд, О. Клинеберг, Н. Миллер, Х. Томэ, Дж. Брунер, А. Пьерон – словом, цвет мировой психологии. Начиная со второй половины 50-х гг., многие из них приезжали и в Советский Союз. В 1955 году, вскоре после монреальского конгресса, в Москву приехали Ж. Пиаже, П. Фресс и Р. Заззо — с целью ознакомления и установления контактов. В статье-отчете о поездке Пиаже с некоторым удивлением отмечал высокий статус ученых в СССР вне зависимости от их должностного положения, их искренность и объективность и разнообразие мнений по широкому кругу вопросов. Пиаже вспоминает, что когда гости спросили у «большой пятерки» — Леонтьева, Теплова, Рубинштейна, Лурии и Смирнова, — верят ли они в психологию животных, «все пятеро, расхохотавшись, ответили, что у них пять разных мнений на этот счет! И тем не менее, они составляли великолепную команду…» (Piaget, 1956/1996, p.202). Пиаже с коллегами были и в гостях у А.Н. Это был первый визит иностранных гостей в семью, и Маргарита Петровна сбилась с ног, добывая у друзей и соседей какие-то редкостные, давно вышедшие из советского обихода вилки, ножи и рюмки. Но совершенно успокоилась, когда, сев за стол, Пиаже нерешительно спросил: “Мадам, а что этим едят?”. Позже в гостях у Леонтьевых побывало много зарубежных гостей. Так, об этом упоминают в своем опубликованном отчете о поездке в СССР Генри Мюррей, Марк Мэй и Хедли Кэнтрил (Murray, May, Cantril, 1959)

Леонтьев много лет (с 1957 до 1976 года) был членом исполнительного комитета Международного союза научной психологии, а одно время его вице-президентом, возглавлял Международное общество эргономики и Психологическую ассоциацию стран французского языка. К практически неизвестным фактам его биографии относится то, что в 1960 году его кандидатура рассматривалась в числе других для занятия должности директора департамента образования ЮНЕСКО, но в итоге был выбран другой кандидат (письмо Витторино Веронезе, генерального директора ЮНЕСКО, А.Н.Леонтьеву 16.01.1961 г.)

В архиве А.Н. сохранилось много свидетельств весьма, мягко выражаясь, серьезного отношения к нему как ученому далеких от марксизма представителей мировой психологической элиты. Вот в октябре 1955 года ему пишет Пол Фарнсуорт, главный редактор ежегодника «Annual Review of Psychology», огорчаясь по поводу задержки заказанной ему и Теплову главы про современную российскую психологию для этого престижного издания. Вот в августе 1961 года секретарь Маргарет Мид по ее просьбе обращается за содействием в заказе брошюры А.Н. «Человек и культура» для библиотеки Колумбийского университета. Вот в феврале 1963 года Гарднер Мэрфи просит помочь прояснить некоторые неясные места в работах А.Н., которые он читал на французском. Вот в 1969 году несколько раз к Леонтьеву обращается Гарднер Линдсей, приглашая его дать свою автобиографию для очередного, шестого тома многотомного проекта «История психологии в автобиографиях». Вот в июне 1974 года Бенджамин Уолман приглашает Леонтьева в возглавляемую им международную редколлегию многотомной энциклопедии неврологии, психиатрии, психоанализа и психологии. Вот Чарльз Осгуд после визита в Москву его сотрудника обращается с развернутыми предложениями о совместных исследованиях. Вот уже после смерти А.Н., в 1980 году, приходит письмо от Джозефа Ройса с приглашением в редколлегию создаваемого им нового журнала по теоретической психологии. И можно только догадываться, почему все это и многое другое так и не удалось реализовать.

|

|

|

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.

Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!