В настоящее время жидкостно-мозаичная модель биомембраны Сингера и Николсона (1972 г.) получила общее признание.

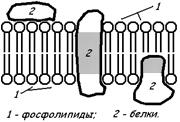

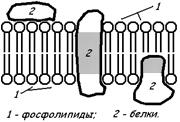

Согласно этой модели, мембрана представлена бислоем фосфолипидных молекул, ориентированных таким образом, что гидрофобные концы молекул находятся внутри бислоя, а гидрофильные направлены в водную фазу(рис. 2.1).

Согласно этой модели, мембрана представлена бислоем фосфолипидных молекул, ориентированных таким образом, что гидрофобные концы молекул находятся внутри бислоя, а гидрофильные направлены в водную фазу(рис. 2.1).

В жидкостно-мозаичной модели, в центре которой находится представление о подвижности мембранных компонентов, мембрана рассматривается как некое липидное море, в котором свободно плавают глобулярные белки, окруженные аннулярными липидами.

В жидкостно-мозаичной модели, в центре которой находится представление о подвижности мембранных компонентов, мембрана рассматривается как некое липидное море, в котором свободно плавают глобулярные белки, окруженные аннулярными липидами.

Толщина биологической мембраны составляет примерно 10 нм.

Мы можем выделить только три слоя биомембраны – два тёмных – гидрофильных головок фосфолипидов и между ними светлый слой жирных к-т.

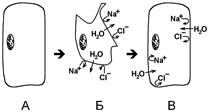

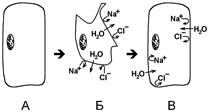

Первым, кто понял о существовании биомембр. был Пфеффер. К выводу о существовании плазматической мембраны он пришел на основании результатов экспериментов по осмотическому сморщиванию и набуханию клеток.

Первым, кто понял о существовании биомембр. был Пфеффер. К выводу о существовании плазматической мембраны он пришел на основании результатов экспериментов по осмотическому сморщиванию и набуханию клеток.

В нормальных условиях протоплазма заполняет все пространство, ограниченное клеточной стенкой из целлюлозы. При помещении клетки в конц. р-р хлорида натрия вода выходит из клетки, объём цитоплазмы уменьшается и мембрана отходит от стенки. Это явление называется плазмолизом. При замене гипертонического раствора изотоническим вода возвращается в клетку и цитоплазма займет прежний объём. Это явление называется деплазмолизом

Явление осмотического сморщивания и набухания клетки говорило о том, что на границе между цитозолем и наружным раствором находится мембрана, у которой проницаемость для воды гораздо выше, чем для ионов натрия и хлора.

Включённые в мембрану белки, как правило, делят на интегральные и периферические, часто выделяют полуинтегральные белки. Интегр. белки образуют гидрофильные каналы.

Надмембранный слой (гликокаликс) имеет нежную фибриллярную структуру. В его состав входят периферические белки и углеводные компоненты гликолипидов и гликопротеинов плазмолеммы, частично интегральных белков, а также различные соединения, адсорбированные клеточной поверхностью Существенно, что в разных клетках организма интенсивность развития надмембранного слоя, его химический состав, а также функции неодинаковы. Толщина гликокаликса – порядка 50 нм т.е. он в 5 раз толще мембраны.

Подмембранный слой, представленный узким участком цитоплазмы, примыкает к плазмолемме с внутренней стороны. Гиалоплазма в этой области более вязкая и практически не содержит органелл. Здесь сосредоточены структурные элементы опорно-сократительного аппарата клетки — цитоскелета.

Способы прикрепления белков к мембране разнообразны:

| Связывание с "якорными" белками, погруженными в бислой.

Примеры: F1‑часть Н+‑АТФазы связана с F0‑частью, погруженной в мембрану; сукцинатдегидрогеназа, некоторые белки цитоскелета.

|

| Связывание с поверхностью бислоя

|

| электростатической природы.

Пример: миелиновый основный белок.

|

| гидрофобной природы, но практически без погружения в бислой.

Пример: пируватоксидаза, фосфолипазы.

|

| Связывание с помощью гидрофобного "якоря"

|

| Пример: Цитохром b5 имеет короткий концевой сегмент из неполярных аминокислотных остатков.

|

| Некоторые белки используют в качестве "якоря" ковалентно связанные с ними жирные кислоты или фосфолипиды, например, щелочная фосфатаза эукариот

|

| Пересечение мембраны трансмембранными белками

|

| Гликофорин имеет одиночный трансмембранный сегмент

|

| Лактопермеаза и бактериородопсин имеют несколько трансмембранных сегментов.

|

4.

Предметные модели биомембраны

Предметные модели биомембраны

Физические модели

Различают 2 основных типа – плоскую и сферическую (липосому).

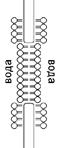

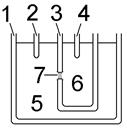

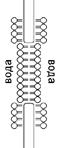

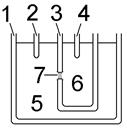

Плоскую бислойную липидную мембрану предложил в 1962 г. Мюллер. Она представляет собой саморганизующийся бислой фосфолипидов в отверстии тефлоновой пластинки.

Слева: Тефлоновый стакан (3) с отверстием (7), закрытым бислоем фосфолипидов. Сам стакан, содержащий водный раствор какого-либо вещества, помещён в другой сосуд (1), содержащий также водный раствор (5). С помощью электродов 2 и 4 можно проводить электрофизиологические измерения.

Справа: Окно (7) при увеличении: фосфолипиды образовали плоскую модельную мембрану.

Справа: Окно (7) при увеличении: фосфолипиды образовали плоскую модельную мембрану.

Пример сферической модели биомембраны — липосомы - Пузырек в водном растворе (полярном растворителе) образованный бислоем фосфолипидов, содержащий внутри водный раствор.

Пример сферической модели биомембраны — липосомы - Пузырек в водном растворе (полярном растворителе) образованный бислоем фосфолипидов, содержащий внутри водный раствор.

Мицелла не может являться моделью биомембраны!!!

Согласно этой модели, мембрана представлена бислоем фосфолипидных молекул, ориентированных таким образом, что гидрофобные концы молекул находятся внутри бислоя, а гидрофильные направлены в водную фазу(рис. 2.1).

Согласно этой модели, мембрана представлена бислоем фосфолипидных молекул, ориентированных таким образом, что гидрофобные концы молекул находятся внутри бислоя, а гидрофильные направлены в водную фазу(рис. 2.1). В жидкостно-мозаичной модели, в центре которой находится представление о подвижности мембранных компонентов, мембрана рассматривается как некое липидное море, в котором свободно плавают глобулярные белки, окруженные аннулярными липидами.

В жидкостно-мозаичной модели, в центре которой находится представление о подвижности мембранных компонентов, мембрана рассматривается как некое липидное море, в котором свободно плавают глобулярные белки, окруженные аннулярными липидами. Первым, кто понял о существовании биомембр. был Пфеффер. К выводу о существовании плазматической мембраны он пришел на основании результатов экспериментов по осмотическому сморщиванию и набуханию клеток.

Первым, кто понял о существовании биомембр. был Пфеффер. К выводу о существовании плазматической мембраны он пришел на основании результатов экспериментов по осмотическому сморщиванию и набуханию клеток.

Предметные модели биомембраны

Предметные модели биомембраны Справа: Окно (7) при увеличении: фосфолипиды образовали плоскую модельную мембрану.

Справа: Окно (7) при увеличении: фосфолипиды образовали плоскую модельную мембрану. Пример сферической модели биомембраны — липосомы - Пузырек в водном растворе (полярном растворителе) образованный бислоем фосфолипидов, содержащий внутри водный раствор.

Пример сферической модели биомембраны — липосомы - Пузырек в водном растворе (полярном растворителе) образованный бислоем фосфолипидов, содержащий внутри водный раствор.