Жизнь «Ивана». Очерки из быта крестьян одной из черноземных губерний

История. География. Этнография –

Ольга Семенова‑Тян‑Шанская

ЖИЗНЬ «ИВАНА».

Очерки из быта крестьян одной из черноземных губерний

От издательства

Из этой книги читатель узнает об исчезнувшей стране и исчезнувшем народе, который, подобно мифическим атлантам, в краткий – с точки зрения мировой истории – миг исчез, словно и не существовал никогда.

Эта страна – крестьянская Россия. Революционная пучина поглотила ее почти без следа – маленькие сохранившиеся над океанской гладью островки не в счет.

Населявший ее народ, как и всякий народ на земле, был уникален. Его традиции и обычаи формировались веками и, казалось, укоренены столь глубоко, что выкорчевать их невозможно. Но так только казалось – большевистский эксперимент, поставленный над крестьянством, за несколько десятилетий разрушил самобытную культуру русской деревни.

Она была ни хороша, ни плоха – культура не может быть хорошей или плохой, – но другой такой не было. И вероятно, уже не будет.

Насилие, совершенное над культурой в прошлом, жестоко отозвалось в будущем. Современный житель русской деревни, за малым исключением, – это Иван, не помнящий родства. Он плохо знает свои корни, поверхностно знаком с бытом своих предков, порой не понимает и оттого весьма вольно трактует сохранившиеся обычаи. Всего этого уже не вернуть, прерванную связь времен в естественном ее виде восстановить вряд ли возможно.

Но вот знать, как жили предки, о чем думали, к чему стремились, современному человеку необходимо – хотя бы для того, чтобы в наш век формальной религиозности обрести понимание смысла собственного существования, которое ко многим приходит через осознание своего места в череде поколений.

Не исключено, что это же стало одним из побудительных мотивов возникновения в России во второй половине XIX века народоведения – научной дисциплины, изучающей этнографию собственного народа. Одной из ярчайших представительниц народоведения стала Ольга Петровна Семенова‑Тян‑Шанская – дочь знаменитого путешественника. Для того чтобы проводить научные исследования, ей незачем было отправляться в далекие экспедиции – объекты ее наблюдений жили рядом, а многие из них служили в отцовском имении, где она провела большую часть отпущенных ей лет.

Сейчас невозможно сказать, когда, почему и как возник у нее грандиозный замысел показать жизнь русского крестьянина во всем ее многообразии, со всеми подробностями, ничего не скрывая, ничего не приукрашивая, – словом, такой, какая она есть на самом деле. Но факт остается фактом – О. П. Семенова‑Тян‑Шанская принялась записывать все, что так или иначе могло иметь отношение к крестьянскому быту, и собрала громадный массив сведений. Сейчас, через сто с лишним лет после того, как она приступила к работе над своей книгой, – это ценнейший источник о жизненном укладе русского крестьянства, одинаково интересный и специалистам, и простым читателям.

Из книги мы узнаём, что крестьянин среднего достатка владел немалым хозяйством, в котором имелись три лошади, пятнадцать овец и прочая скотина; узнаём, что сколько стоило – начиная от постройки каменного дома и заканчивая сечкой для капусты; каков был бюджет семьи и что, оказывается, между мужем и женой существовало разделение имущества; как сватались и почему, вопреки сложившемуся у нас мнению о целомудрии дореволюционной деревни, часто сожительствовали до брака; в каком возрасте женились и выходили замуж, какое приданое давали за невестой; как часто муж бил жену и за что; как вынашивали, рожали и воспитывали детей; что ели и пили, во что одевались; чем болели и как лечились; как работали и веселились; сколько стоила та или иная работа и какие существовали подсобные промыслы; какие платили подати и как переживали колебания цен… И многое, многое другое.

К сожалению, болезнь помешала О.П. Семеновой‑Тян‑Шанской закончить свой труд, но и того, что сделано, достаточно, чтобы мы с благодарностью вспоминали ее имя.

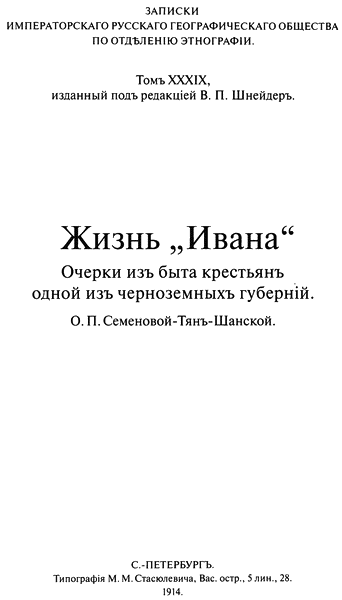

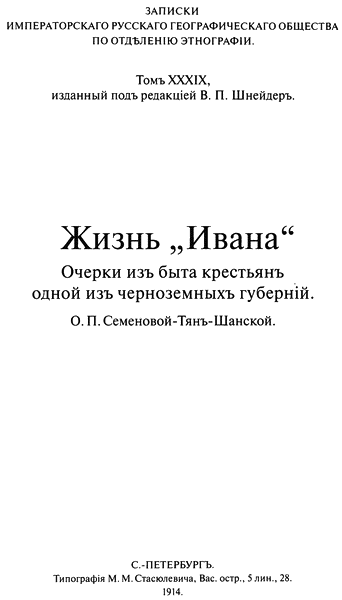

Умерла Ольга Петровна в 1906 году, в возрасте 43 лет. Спустя восемь лет после ее смерти в очередном томе «Записок Императорского Русского географического общества по отделению этнографии» была издана «Жизнь “Ивана”», подготовленная ее коллегами на основании оставшихся тетрадей и записных книжек. Причем в том вошли законченные главы, наброски к ненаписанным главам и планы, которым так и не дано было осуществиться, – как единый текст, без четкого разделения.

С годом выхода из печати «Жизни “Ивана”» не повезло. Вскоре разразилась Первая мировая война, и книга мало кем, кроме специалистов, была замечена, а после революции 1917 года о О.П. Семеновой‑Тян‑Шанской и ее труде надолго забыли. Лишь спустя восемьдесят один год после первого выхода в свет «Жизнь “Ивана”» была переиздана репринтным способом в Рязани, неподалеку от которой и расположена Гремячка – село, ставшее основным объектом исследования Ольги Петровны.

В настоящем издании исправлены некоторые недочеты издания 1914 года. В частности, текст книги разделен на две части: в первую вошло описание жизни собирательного персонажа Ивана, во вторую – наброски, посвященные крестьянскому быту. При этом полностью сохранена прежняя последовательность текста, а также вступительная статья к изданию 1914 года. Все планы к написанным и ненаписанным главам помещены в приложении под заголовком «Программа сообщения сведений о быте крестьян», данном самой О. П. Семеновой‑Тян‑Шанской.

Вчитаемся в эту книгу, вглядимся в нее, как в зеркало из далекого прошлого. И кто‑то, возможно, увидит в своем отражении новые черты и удивится тому, что не замечал их раньше.

Вместо предисловия [1]

Быть может, когда‑нибудь впоследствии, пройдя случайно через чье‑нибудь яркое сознание, – мои бледные образы вспыхнут и оживут хоть на мгновение? Ради этого «быть может», ради небольшой отсрочки забвения и непроглядной тени – решаюсь взяться за перо…

Из записной книжки О.П. Семеновой

Когда человек в сорок лет умирает и перед оставшимися сверстниками и друзьями его жизнь видна, как долина с горы, то невольно думается, стоило ли жить? «Вкушая, вкусих мало меду и се аз умираю»[2] … Каждое желание, каждое слово ушедшего хочется исполнить, выполнить завет – хоть немного отсрочить забвение и непроглядную тень, грозящую рано или поздно всякому смертному.

Ольга Петровна Семенова родилась 28 мая 1863 года. Обычно лето жила в имении своего отца Петра Петровича Семенова‑Тян‑Шанского в Гремячке, Данковского уезда, Рязанской губернии. Впоследствии она проводила в деревне большую часть года, приезжая в Петербург на три‑четыре зимних месяца. Такое долговременное пребывание в тесном общении с народом дало Ольге Петровне при ее наблюдательности и художественной восприимчивости богатый материал, использованный ею и для этнографических статей, и для художественных набросков, которые нельзя иначе назвать, как стихотворениями в прозе.

После смерти Ольги Петровны Семеновой осталось много тетрадок, записных книжек, отдельных клочков бумаги, тщательно ею собранных и исписанных ее отчетливым, своеобразным почерком.

В данном томе «Записок И. Р. Г. О. по Отделению этнографии» издается материал для предполагавшейся большой работы – «Жизнь “Ивана”», в которой рисуется жизнь современного «Ивана»[3], крестьянина одной из черноземных губерний. «Третий сын Иван родился через год или два после реформы» – этими словами начинается жизнеописание Ивана.

Ольга Петровна долго и тщательно собирала материал, и вот наконец началась сводка его, выводы и обобщения. При каждом пункте рамки расширялись, появлялись новые вопросы и т.д. Есть частые повторения, которые нами оставлены, потому что это скорее варианты, чем повторения, и иногда очень ценные… Многое записано Ольгой Петровной наскоро, потому что возникающую мысль она не поспевала облекать в подходящую форму, не отделано, но зато искренне, и чувство правды преобладает над внешней формой. Неожиданная смерть унесла О. П., и все задуманное так и осталось незаконченным. Больная, в полубреду, Ольга Петровна повторяла слова: «Колокол отзвучал, звук рассеялся…»

Нет!.. Тысячу раз нет! Колокол отзвучал, но звук воспринят и продолжает жить. Сила мысли и духовной энергии, вложенная Ольгой Петровной в ее работу, не может исчезнуть и рассеяться, она найдет воплощение в новых молодых силах; «пройдя случайно через чье‑нибудь яркое сознание», ее мысль вспыхнет и оживет.

Кроме материала к «Жизни “Ивана”», остались еще тетради со следующими заглавиями:

I) Воспоминания об умерших, о «милых тенях».

II) Автобиографические заметки, нечто вроде дневника.

III) Отдельные мысли, письма и т. п., имеющие общий интерес. Некоторые из этих заметок помещены в «Известиях» И. Р. Г. О. за 1907 г., т. XLIII (в нашей статье: «Памяти О.П. Семеновой»), а некоторые мы печатаем здесь вместо биографического очерка. Почему мы, ее друзья, не решаемся писать ее биографию, ясно будет уже из первого отрывка.

* * *

Давно уже меня тревожит желание передать другим свою частицу жизни. Желание это доходит иногда до красного каления, но, часто, часто, задумываешься над незначительностью, полной пустотой своего существования и останавливаешься. Что в том, что временами кажется, будто что‑то горит внутри ярко и горячо? Ведь рядом с этим таким безотрадным, тяжелым камнем гнетут сознание долгие годы бесполезного существования. Правда, судьба трепала меня довольно беспощадно, но кому… самое беспощадное горе связывало руки? А я только сидела и плакала, плакала всю лучшую пору своей жизни, изо дня в день притупляя в себе сознание, что жизнь не дается дважды, что праздные силы не крепнут и не молодеют с годами, что не остановить солнца, если к вечеру примешься за долгий труд…

Всё это относится к моему личному Я. Но жизнь сталкивала меня со многими людьми: многие из них уже ушли безвозвратно, – уйдут понемногу и другие… И вот – их‑то милые тени хочется, хотя бы слабо, запечатлеть на бумаге. Быть может, когда‑нибудь впоследствии, пройдя случайно через чье‑нибудь яркое сознание, мои бледные образы вспыхнут и оживут хоть на мгновение?

Ради этого «быть может», ради небольшой отсрочки забвения и непроглядной тени – решаюсь взяться за перо.

* * *

..Помнится детское наше рассуждение: «Когда умрет бабушка, невозможно будет жить без нее, и мы лучше умрем». Кто мог внушить маленьким детям мысль о смерти – не знаю; мы никогда ее не видали, но иногда, глядя на бабушку, живо представлялось, что ее не будет, что мы более никогда ее не увидим, не услышим, и сердце разрывалось от боли при этом представлении. А иногда увидишь, что она задумалась, и вдруг мелькнет мысль, что и у нее в голове страшная разлука, с тоской бросаешься к ней: «Почему ты такая скучная, бабушка? Бабушка, не будь такая!» И когда она, бывало, улыбнувшись, скажет: «Что за глупости», тревожно смотришь ей в глаза, не доверяя ей, подозревая, что она «успокаивает» нас только…

Долго, долго не можешь оторвать глаз от вновь склонившейся над книжкой седой головы и так страстно, страстно желаешь удержать ее, не дать ей уйти.

* * *

Сказать несколько слов о своих мечтах? Это легко, но еще легче показаться смешной. Ведь мечты мои до глупости заносчивы. Когда подумаешь, что в сравнении с другими многими (о которых говорят, что они «подают надежды») я представляюсь тем же, чем вставший на ноги и в первый раз удержавшийся в вертикальном положении ребенок (вот какое поэтичное сравнение) представляется сравнительно с ходящими уже людьми. Хорошо еще, если будущее покажет, что имела хоть какое‑нибудь право быть заносчивой, но если случится противное (а это так возможно), то как смешна и жалка буду я со своими мечтами! А мечтаю я вот о чем. Не над многими (увы, или слава Богу?), но над некоторыми, я знаю, как властна природа, и вот выразить хоть для этих немногих те чувства, которыми она (природа) охватывает человека, – моя мечта. Эти чувства не холодный восторг перед красотой, нет – это какая‑то таинственная связь не с красотой (в общепринятом смысле) даже, а с чем‑то вечным, стихийным и родным, связь, которая в иные минуты так властно дает о себе знать, что забываешь всё, делаешься не своим, так как от всего своего, чем в другое время живешь, не остается тогда и следа. Власть и силу эти, бесконечно разнообразные в своих проявлениях, и хотелось бы передать.

* * *

Глухой уголок сада, хмурое небо, очертания темных высоких лип, нависшая гряда облаков, изредка несколько теплых капель дождя или слабый порыв ветерка Бог знает откуда – вот и всё…

Всё: мощь, нас создающая и уничтожающая, сила родная и жуткая, перед которой обнажается всё, потому что перед ней мы такие же мертвецы, как всё, что жило века тому назад, а то, что жило прежде, живо, как мы. (Святогорова сила всё зажигающая, всё смиряющая и всё связующая).

Всё зажигающая, всё смиряющая, всё связующая сила…

* * *

При взгляде на здешнее ясное небо, такое горькое сожаление проснулось во мне о прошлом! Оно, это звездное небо, выманило меня в сад, в липовую аллею, и с полдороги я вернулась назад напуганная… мыслью, что встречу свой призрак, себя, какою я была так давно… Да, напуганная: нерадостно было бы увидеть лицом к лицу ту прежнюю девочку с доверчивым взглядом и радостной жаждой жизни, ту девочку, которая давно уже скончалась. Тяжела была борьба со смертью, но конец всё‑таки настал. Вспоминая эту покойницу, с трудом верится, что то была я…

А призрак мой должен бродить по этому саду, в этой аллее, где столько пережито, столько светлого счастья испытано, столько выплакано слез…

Сколько раз под этими самыми деревьями та прежняя «я» в облике пятнадцатилетней девочки, вырвавшейся «на волю», из городских стен, трепеща от чистого, полумистического счастья, вызванного в душе теплом и ароматом старого сада, невольно заражала своим счастьем окружающих милых людей. «Светленьким явлением» звал меня в те годы отец. Сознательной любви к людям, разумеется, не было, людское горе не всегда было понятно, но не больше ли давала другим та бессознательная, заразительная радость жизни, которой было переполнено всё существо, нежели самое сознательное стремление облегчить чужое горе, утешить, помочь… Разве можно, на самом деле, «утешить» человека, помочь настоящему горю?

* * *

…Зеленые, как изумруд, озими, бурые прозрачные рощи, паутина на овсах и ржище, голубое небо – всё это так тихо, спокойно, и грустно, и бледно, что глаз отдыхает.

Так однотонно все – начиная с неба и кончая травой, сплошь засыпанной бледными одноцветными листьями. Но дышется хорошо: эти скучные, однообразные засыхающие листья так славно пахнут: березовые, осиновые, дубовые… все по‑своему…

Опять это неуловимое «нечто», которого нет ни в одной картине (ни в одном «Тумане», «Золотой осени» или «Октябрьском дне») и что так ясно проступает даже в самом ровном побуревшем жнивье, в скучно потемневших, полуоголенных рощах, так неживописно четко рисующихся на светлом небе…

* * *

Сегодня почему‑то все вертелось в голове про то, как мы в детстве и молодости любили задавать друг другу вопросы: «Чего бы ты хотел в эту минуту?» – и вообще фантазировать на эту тему, высказывая самые неисполнимые и невероятные желания. И если бы тогда, в ряду этих желаний, кто‑нибудь из нас высказал следующее: «Я желаю над собою в эту минуту неподкупного и нелицеприятного суда», – никто из нас не счел бы это желание невозможным и неисполнимым. Быть может, мы бы и не указали на того, кто мог совершить такой суд, но «где‑нибудь, да нашелся бы такой человек» – так мы были убеждены, так верили. «Велик свет – много в нем людей всяких, всяких, среди них найду такого, который расскажет мне мою душу, такого, который своей лучшей, чем моя, – душой произнесет надо мною суд; внесет в мои потемки светильник, при котором можно будет жить». Так думал каждый из нас…

* * *

Яркое солнце, просвечивая сквозь свежую, густую липовую листву, золотыми пятнами пестрит пол, печку и кровать. Просыпаешься, как от толчка, разбуженная мыслью, что вырвалась из города; полусонными глазами, щурясь от яркого света, выглядываешь в окошко: птицы щебечут – их радостным гамом полон весь свежий, зеленый сад; от теплой, напоенной вчерашней грозой земли так сладко пышет крапивой и кашкой; такое яркое небо переливается над замершими в его горячей синеве макушками лип и берез. В комнатке пахнет сосновым деревом: старый, знакомый запах, с которым связаны самые счастливые летние часы раннего детства, – и ярко ощущаешь все обаяние этого светлого настоящего, сплетенного так тесно с близким, счастливым детством. Неудержимый порыв радости охватывает сердце: все ведь налицо, что только ему нужно: и солнце, и то ласкающее тепло, которое оно узнало из сказок няни, которым полны все уголки старого сада…

* * *

...Говорят ведь, покойники всё, всё слышат, пока лежат на лавке – о, о как страшно! До тех пор слышат, покуда не бросит на них поп земли горсточку. Лежат они, сложивши рученьки, ничего не видят и шевельнуться не могут, а всё слышат они.

Только лишь когда бросит на них поп горсточку землицы, – тут уже всё для них скроется: ни ушками не прослышат, ни глазками не взглянут, ни рученьками не всплеснут…

Лежат они тихо‑смирно в своих могилках, в дубовых гробах, в белых саванах. Только темной ночью гоняет их пономарь на водопой, как взойдет он на колокольню да ударит в колокол[4], так все они подымаются из могилок и – прямо к речке. Припадут они к студеной водице и пьют досыта, до тех пор, пока первый кочет зачнет полночь опевать. Тут уж они опять скорехонько в свои могилки убираются…

Задолго до дня смерти Ольга Петровна жила уже вне рамок и условностей земных, жила духом освобожденным. 12 ноября 1906 года душа порвала последние земные оковы, и она увидела тот свет и ту истину, которую всю жизнь искала.

Часть первая

I. Родители «Ивана»

Роды, крестины

Иногда бабка при начале родов, для ускорения их, втаскивает родильницу в печь и там парит ее.

«Свекра» идет за бабкой. Старается выторговать у бабки что‑нибудь из положенного ей вознаграждения (полагается за «принятие» младенца – ржаной хлеб, хлеб ситный, так называемый «пирог», бумажный платок в двадцать копеек и десять копеек деньгами). [Если] бабка не хочет согласиться на невыгодные для нее условия, свекровь отправляется в какую‑нибудь другую деревню или в дальний конец села звать другую бабку, свою родственницу, которая возьмет с нее дешевле. Зачастую молодая неопытная роженица мучится в это время совсем без присмотра. Хорошо, если у нее есть поблизости родная мать или сестра; эти еще иногда вступятся и не пожалеют для бабки своего хлеба.

Является бабка (зовут ее обыкновенно обиняками, чтобы никто, кроме нее, не знал о начавшихся родах, для того, чтобы легче было роженице: «Что ж это ты, бабка, обещалась поглядеть на мою корову и не идешь?»). Молится: «В добрый час распростаться». Набирает в рот воды, льет на руки, мылит их, если у хозяев есть мыло, и «свидетельствует» роженицу. Если роды медленно подвигаются вперед, обводит роженицу три раза вокруг стола. Либо призывает ее мужа и заставляет его три раза пройти между ногами стоящей роженицы. Если и это не помогает (собственно, если роды затянутся долее суток), служат молебен, открывают Царские Двери.

Для ускорения родов женщина схватывает руками брус («висит на брусе»). Если брус высоко, то к нему привязывают две покромки, и она хватается за них руками. Перед окончанием родов покромки ослабляют, так что женщина может встать на пол на колени. Иногда женщине приходится так долго висеть на брусе, что недели две после родов у нее болят руки. Случается, что младенец рождается как раз в то время, когда она висит.

Когда младенец идет «не путем», то есть вперед ногами, или согнутый, то некоторые бабки спускают роженицу с доски. Широкая доска приставляется наискосок к стене и укрепляется так. На верх доски бабка при помощи мужа кладет навзничь роженицу – головою вниз. Затем муж и бабка ее отпускают, и она быстро катится вниз головою (муж и бабка следят, чтоб она не свернулась на бок), от такого быстрого движения и некоторой встряски ребенок будто бы «выправляется» и вторично уже может пойти правильно, то есть головкой вперед.

По рождении ребенка бабка перевязывает ему пупок льном или нитками. Если долго не выходит послед, родильнице пихают в рот ее косы (если косы коротки – то пальцы), чтобы она подавилась, что будто бы содействует скорейшему выхождению последа. Когда послед выйдет, бабка купает младенца и обмывает родильницу, при этом бабка иногда «расправляет» головку младенцу, придавая ей руками более округленную форму. Поправляют и носик младенца, если он, например, приплюснутый.

Если младенец родится обмершим, дуют ему по три раза на темя, между лопатками и на подошвы ног, шлепают по задку или откачивают, как утопленника. У богатых бабка пребывает иногда дня по три, по четыре после родов, кормясь за их столом. А у бедных ребенок уже с первого дня совсем предоставляется матери и ее уходу. Попадает в грязную люльку, где подстилкой ему служит материнская старая грязная понева. Более опрятные матери подкладывают в люльку соломку, которую меняют через день или два. Это, однако, бывает реже: «Хорошо, и на поневе полежит, не лучше других. Небось другие не подохли – выросли».

Когда молока у матери не хватает или когда оставляют ребенка одного, дают ему соску. Мать, сестра или бабка нажуют или картошки, или черного хлеба, или баранку, выплюнут в реденькую тряпку, завяжут ниткой – и соска готова. Иногда одна и та же тряпица долго употребляется, не прополаскиваясь, причем приобретает противный кислый запах. Матери на третий и на четвертый день после родов встают и принимаются за домашнюю работу, иногда даже за тяжелую – вроде замешивания хлебов и сажания их в печь. Иногда даже на другой день после родов родильница уже затапливает печь сама.

При таких условиях бабе, конечно, долго «не можется», и уход за ребенком самый плохой: он преет в грязной люльке, в мокрой пеленке, надрывается от голодного крику, пупок у него пухнет и болит – «грызь» (грыжа), как говорят бабы. Родильница, разумеется, питается все время обычной крестьянской пишей. Иногда у нее является фантазия «огурчиков зелененьких» или «яблочков» бы поесть. Фантазию эту родные иногда удовлетворяют. Надо сказать, что «суседи» в таких случаях оказываются довольно добродушными и уделяют родильнице от своих огурцов или яблок, если у родильницы в доме таковых не оказывается. Был один случай что родильница (в селе Мураевне) так объелась огурцами, принесенными ей соседкой на второй день после родов, что вскоре умерла.

Крестят ребенка обыкновенно на следующий (иногда на третий) день после того, как он родился. Наиболее часто встречающиеся мужские и женские имена: Иван, Василий, Михаил, Алексей; Марья, Анна, Авдотья, Акулина, Татьяна. Большею частью священник дает имена по своему усмотрению. Богатых чаще спрашивают, как желают назвать, чем бедных. За крестины платят попу пятьдесят копеек и ржаной хлеб. Ржаной хлеб от родильницы, а пятьдесят копеек платит кум. Кума дает «ризки» родильнице, аршина два дешевого ситцу и рубашку ребеночку. К богатым идут охотно крестить, а к бедным неохотно, потому что «у них угощение плохое». Дело в том, что после крестин (происходящих обыкновенно после обедни) делается «крестильный» обед для кумовей: выставляется водка (по достатку), огурцы с квасом, каша, «пирог». У богатых кроме того – щи, лапша, блинцы и даже курица. Отца во время этого обеда кормят круто посоленной кашей, приговаривая: «Каково солоно было матери родить тебе сына (или дочь) – такова и тебе будет эта каша».

Крестят обыкновенно около одиннадцати‑двенадцати часов. После этого по зову родителей новорожденного (домохозяев собственно) кум и кума, а также мать и отец родильницы, ее сестры, а иногда брат идут на крестильный обед. Водку подают сразу. Средний крестьянин, в зависимости от урожая, ставит водки от одной бутылки до целой четверти и даже больше (больше, если случайно окажутся лишние деньги, которые можно на это «пропить», а сам хозяин любит выпить). Подносят хозяева сначала куму и куме, а затем и другим гостям. Поднося, говорят «с крестником», а кум и кума «с внучком», если домохозяева – дед и бабка новорожденному; или «с сыном», если домохозяева отец и мать его. Пожеланий никаких не высказывается. Только одна бабка, принося кашу говорит, обращаясь к кумовьям, «зацепим кашу на ложки, а крестнику вашему на ножки». Гости кладут на тарелку медные и мелкие серебряные деньги на зубок родильнице. Собственно, кладут деньги только кумовья, да иногда отец родильницы расщедрится и положит какую‑нибудь монету на тарелку.

Бабка тоже ставит (подавая хлеб и «пирог») свое блюдечко на стол, и ей кладут копейки, семитки и редко кто пятак. Сидят за столом часов до двух‑трех. Когда водки много – напиваются. Говорят о своих делах, об уборке, урожае или севе, рассказывают деревенские сплетни о соседях и т.п. Родильница тут же, в глубине на лавке (крестины обыкновенно происходят на следующий после родов день). Шутят. Новорожденный кричит. Когда ребенок очень кричит: «Ну ты, коровушка, что же ты свои… спрятала!» Сестры родильницы иногда встают из‑за стола и подходят к ней, чтобы спеленать ребенка. Когда уходят гости, их провожают «с поклонами» отец новорожденного, домохозяева – старики и бабка. Бабка остается у домохозяев, так как в круг ее обязанностей входит помочь справить крестильный обед. Она помогает и убирать после него.

Песен на крестильном обеде не принято петь.

Когда, окончив свои обязанности, бабка уходит излому, ей устраивают проводы. Родильница подает тазик с водой, в которую опущен хмель. Сначала бабка моет руки, затем родильница, причем опускает в воду десять копеек – плату бабке. (Омовение делается «на легкость родильнице».) Этот обряд называется также «серебрением бабки». Затем бабку угощают водкой, дают ей полагаемые ей хлеб и пирог и прощаются с ней.

Бабка иногда призывается и для лечения младенцев. Чаще всего лечит «грызь» и «крик откликает». Для лечения «грызи» бабка берет овсяное «дерьмо» лошади, прожимает его сквозь тряпку, смешивает с молоком матери и поит этим ребенка. Крик нападает от сглазу, и его бабка «откликает» по трем зорям – двум вечерним и одной утренней. Для этого она ходит с младенцем в поле, становится против зари и говорит, поклонившись в сторону зари: «Господи, благослови. Вечерняя заря зарница, красная девица, вечерняя, утренняя, денная, ночная, полуденная, полуночная, часовая, минутная, возьми Иванов крик, а ему дай сон – здоровье. Аминь».

Заговор повторяется трижды. За заговор или за лечение бабка получает один‑два или один‑четыре хлеба. Понос «на детях» лечат церковным вином, которого покупают в церкви на пять копеек. Дают его больному ребенку по капле.

Мать идет в поле на работу дней через пять – семь после родов, ребенка либо берет с собой, или, если поле близко и можно прибежать накормить ребенка, оставляет его на попечение «старухи» или старшей сестры (о том, как нянчат сестры, см. дальше). Если мать берет ребенка в поле, то либо просто кладет его в какой‑нибудь тряпке на межу, где его «караулит» сестренка или братишка лет пяти – семи, либо, если захватила с собой в телегу люльку, кладет его в люльку, привязанную к верху поднятым оглоблям телеги. Ребенку до году дается и жвачка: мать, бабка или сестра разжуют картофелину или кусок хлеба и из своего рта перекладывают пальцем эту жвачку в рот ребенка.

Прежде, в крепостные времена, ходили в поле через три дня после родов, а теперь обыкновенно через пять – семь дней. От тяжелой работы непосредственно вслед за родами у редкой бабы не бывает в большей или меньшей степени опущения матки. Иногда такие опущения матки («золотника») принимают очень тяжелую форму, а в легкой, по мнению бабки, это даже «совсем» ничего. Бывают опущения матки даже у девушек (очень молоденьких) от непосильной работы: «живот сорвала». Пьют от этого «киндербальзам – подъемные капли».

Бабка правит живот, накидывая на него «махотку», то есть горшок глиняный. Положит бабу на спину, помажет ей живот гущей, опрокинет на него горшок и под ним быстро зажжет охлопок «прядева». Живот вследствие этого втягивает в горшок. Чем горшок меньше, тем лучше. Считается, что после этого матка вправляется на свое место, и живот перестает болеть («накидывать махотку», «править живот» – плата за это один‑два хлеба, немного муки или крупы). Или же бабка парит родильнице горячим веником живот; распарив, бабка его «поднимает» руками несколько раз, чтобы вправить на место золотник.

«Живот» бабка еще так «правит»: помылит руки, вправит выпавшую матку на свое место, затем вдвинет во влагалище очищенную картошку, а живот (низ его) крепко перевяжет платком. Иная баба целый месяц ходит к бабке, и та повторяет ей эту операцию, пока получится облегчение. Правят живот и так: поставят женщину головой вниз, и бабка при помощи мужа больной встряхивает ее несколько раз за ноги, «чтобы живот поднялся». После этого живот опять‑таки перебинтовывается. По мнению бабок, нет ни одной женщины, у которой не было бы испорченного живота. Одна бабка говорила, что это страдание развивается у некоторых женщин особенно сильно вследствие пьянства мужей: «Иной напьется пьян, да всю ночь и лежит на жене, не выпущает ее из‑под себя. А ей‑то бедной больно ведь, иная кричит просто, а он ее отдует, бока намнет – ну и должна его слушаться. А каково под пьяным, да под тяжелым лежать… – у иной бабы все наружу выйдет – ни стать, ни сесть ей». Многие бабы мне рассказывали, как они мучились таким образом, и, несмотря на это, носят и родят детей.

Чем питался он к году

Молоком матери, соской, кашей, хлебом, картошкой, молоком коровьим. Заботилась о его воспитании почти исключительно мать.

Как только у детей вырастают зубы, они жуют и кислые незрелые яблоки и огурцы.

Как он был одет

В рубашонку. Когда мать шла с ним в гости или к обедне, то завертывала его в одеяло и надевала ему на голову колпачок, сшитый из лоскутиков (девочке надевается чепчик из такого же материала).

Чем он хворал к году

Поносом, «грызью», золотушкой (струпья на голове); иногда болят уши (летом часто бывает заразное воспаление глаз – эпидемическое). Нередко дети «сохнут» (рахит – английская болезнь). Иногда у очень маленьких детей бывает лихорадка. Про детские болезни и говорить нечего: коклюш («кашель напал: закатится, закатится – инда весь посинеет»), жаба или дифтерит («глоточку захватило»), корь («корюха»), скарлатина, чесотка. От жестокого поноса у маленьких детей иногда «кишечка» выходит. Случается, что и маленькие дети болеют сифилисом, полученным от родителей, бывают и случайные заражения этой болезнью.

Бабки лечат детский понос так: берут ребенка за ноги и трясут его головой вниз. «Ребенок покричит, покричит, – да иногда и полегчает ему с этого». От «грызи» – бабка грызет ребенку несколько дней подряд пупок, или «припускает к пупку мышь» (смазав пупок тестом). Я знаю случай, когда ребенок умер от такого лечения. Или прикладывают к пупку полынь. Лечат еще «грызь» так: поставят ребенка на ножки (придерживая его, чтобы не упал) у притолки и заметят, на какой высоте притолки приходится его пупочек, затем это место на притолке просверливают буравчиком.

Золотуху лечат чередой (Bidens tripartita) – поят ею детей и купают в настое из нее.

«Откликают крик» – носят под нашест к курам. За лечение бабка берет всем – и хлебом, и мукой, и крупой, и деньгами, и мылом, только тестом не берет.

«Младенческая» (родимчик, судороги, воспаление мозга) – крестьяне убеждены, что у каждого человека, в детстве должна быть «младенческая». У некоторых детей «младенческая» бывает будто бы во сне, так что даже заметить ее трудно, и это самая благополучная «младенческая». По мнению крестьян, ребенка очень опасно испугать во время «младенческой»: «Бывает, что и слепые, и глухие, и глупые от этого остаются». «Известно, с чего дети мрут, – с поносу, да с “младенческой”», – говорила мне одна баба.

Детские игры, их описания

В возрасте до десяти лет мальчики и девочки играют иногда вместе. Излюбленные игры – горелки, плетень, редька.

Плетень. Дети становятся в ряд и сплетаются руками (плетень). К крайнему мальчику подходит мальчик или девочка, изображающая собою «поджигателя»: «Ванька, дай мне огоньку». Иногда Ванька не дает. Тогда она идет к другому концу: «Аниска, дай огоньку». Девочка протягивает деревянную палочку, изображающую спичку. Девочка ходит с нею перед плетнем, потом вдруг делает вид, что чиркает спичкой и поджигает с одного конца плетень, а сама обращается в бегство. Плетень расплетается, и все ее ловят, а когда поймают, то бьют.

Редька. Дети садятся на корточки друг за дружкою, длинным рядом, держась руками каждый за поясницу другого. Кто‑нибудь идет «редьку дергать». Подходит к первому в ряду со словами: «Дай, бабка, редечки», берет его за руки и старается поднять на ноги, в то время как следующий ребенок придерживает его сзади за поясницу, не давая его поднять. Изображающий редьку говорит: «Трудно меня вытащить, подкопай меня». Ребенок берет палочку, «окапывает кругом редьку». Но опять редьку не вытащить. «Редька» говорит: «Полей меня». Ребенок приносит в каком‑нибудь черепке воды и льет на редьку (при общем смехе). Далее: «Раскачай меня» и т.д. Наконец, редька вытащена, тогда ребенок принимается за другую. Если осилит все редьки, то он (или она) «молодец» (хотя руки после такого упражнения и болят целый день).

Игра «в шар». Играют мальчики постарше, лет десяти – двенадцати. Мальчики становятся в кружок (круг). Перед каждым ямочка, в руках каждого палка. В середине круга мальчик тоже с палкой и с шаром, грубо сделанным из дерева. Он старается загнать шар в ямку кого‑нибудь из мальчиков, а те отбивают шар. Если удастся загнать шар в ямку кого‑нибудь из мальчиков, то он меняется с ним местом, а тот идет загонять шар. При этой игре очень больно иногда достается голым ногам мальчуганов (шаром или даже палкой) – и дело иногда кончается общим побоищем. Дерутся также «на кулачки» – иногда очень жестоко, до крови избивая друг друга, борются.

Девочки «в шар» не играют и на кулачки, разумеется, не бьются. Очень любят играть в тряпичные куклы, которых они заставляют то быть «господами», бьющими своих работников, то «венчают» двух кукол и т. п.

Детские игрушки очень просты. Отцы делают маленьким ребятишкам деревянные тележки, в которых старшие катают младших, а девочки – кукол из тряпиц. У мальчиков кнуты. На ярмарке покупаются глиняные свистки в виде петушков и т. п. Ма<