Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Топ:

Когда производится ограждение поезда, остановившегося на перегоне: Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного...

Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...

Проблема типологии научных революций: Глобальные научные революции и типы научной рациональности...

Интересное:

Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...

Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления...

Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...

Дисциплины:

|

из

5.00

|

Заказать работу |

|

|

|

|

Июля 1942 г.

Господи, помоги нам. Нам нужно сделать взнос до 12 часов завтрашнего дня. Город в опасности. Но во мне все еще моя вера. Моя вера глубока, и я умоляю тебя, господи. Да прибудешь со мной ты, дорогой дневник, Булюся, и Бог.

Июля 1942 г.

Вчера приходила еврейская полиция. Мы еще не все выплатили. Ох! Почему деньги не имеют свойства сыпаться с неба? Все-таки речь идет о человеческих жизнях. Жуткие времена настали. Мама, ты не представляешь, до чего жуткие времена. Но все же Бог присматривает за нами, и хотя я ужасно напугана, я в него верю.

Верю, потому что сегодня утром тьму разорвал яркий лучик солнца. Его с письмом прислала мама, в обличии чудесной фотокарточки с собой. И когда она улыбнулась мне со снимка, я подумала, что святой Боже не оставляет нас! Даже в самые темные моменты что-то может заставить нас улыбаться. Мама, помолись о нас. Шлю тебе множество поцелуев. Да прибудешь со мной ты, дорогой дневник, Булюся, и Бог.

Вечером

Мой дорогой дневник, мой добрый, обожаемый друг! Мы прошли с тобой столько ужасного, и теперь наихудшее время. Время бояться. Но тот, кто не оставлял нас в прошлом, не оставит и теперь. Внемли нам, Израиль, спаси нас, помоги нам [23] . Ты уберег меня от пуль и бомб, от гранат. Помоги мне выжить! А ты, дорогая мама, истово молись за нас сегодня. Думай о нас, и да будут благословенны твои мысли. Моя любимая, единственная мама! Близится ужасное время. Люблю тебя всем сердцем. Люблю; когда-нибудь мы снова будем вместе. Господи, сохрани нас всех, Зыгмундта, бабушку с дедушкой и Ариану. Господи, вверяю тебе свою судьбу. Да прибудешь со мной ты, дорогой дневник, Булюся и Бог.

Записи Зыгмундта

Июля 1942 г. старший лейтенант вермахта Альберт Баттель занял необычайно редкую позицию в отношении депортации евреев Пшемысля. Он использует армейские грузовики, чтобы спасти до 100 евреев, занятых в военной промышлености, включая их семьи, от депортации в концлагерь Белжец.

|

|

27 июля 1942 г.

Сделано! Для начала, дорогой дневник, прошу простить меня за то, что шатаюсь по твоим страницам и продолжаю писать за ту, которой даже не стою. Сообщаю тебе, что Ренуське не проштамповали разрешение на работу, чтобы можно было избежать депортации, так что она вынуждена скрываться. Моим дорогим родителям тоже отказали в штампах. Клянусь перед Богом и перед историей, я спасу трех самых дорогих мне людей, даже ценой собственной жизни. И да прибудет со мною Бог.

Июля 1942 г.

Мои родители благополучно добрались до города и прячутся на кладбище. Реня вынуждена была уйти с фабрики. Надо было кровь из носа найти ей убежище. Был в городе до восьми часов и преуспел в этом.

Июля 1942 г.

Акция [Массовая депортация] сорвалась из-за конфликта армии и ГЕСТАПО. Не могу описать всего, что случилось за последние три дня. У меня не осталось на это сил после двенадцати часов беготни по городу. Хоть эти события и потрясли меня до глубины души, но не сломили. Передо мной стоит ужасно трудная задача. Я должен спасти многих, не рассчитывая на какую бы то ни было защиту для себя самого, и, не полагаясь на постороннюю помощь. Я один несу это бремя на своих плечах. Я провел Ариану на другую сторону.

30 июля 1942 г.

Сегодня все решится. Я соберу все свои умственные и физические силы и достигну своих целей. Или умру.

В 5 часов

В полдень наши рабочие карточки забрали (даже у замужних женщин). Я решил рискнуть своими документами, потому что думал, что это мой последний шанс спасти Ренуську. Не тут-то было! Они угрожали отправить меня в ГЕСТАПО. После долгих просьб все-таки оставили эту затею. Но фальсификация стоила мне ответственной должности в немецкой части города. К 8 часам будет известно, депортируют меня или нет.

|

|

Поздним вечером

О, Боги! Кошмар! Все напрасно! Драма длилась без малого час. Я не получил свою карточку. Выходит, я приговорил сам себя? Теперь я нелегал. Что же будет? Я хотел спасти родителей и Реню, но вместо этого вляпался сам. Похоже, всему конец. Но надежда умирает последней.

31 июля 1942 г.

Три выстрела! Три смерти! В 10:30 вчерашнего вечера судьба распорядилась забрать у меня трех самых дорогих людей. Жизнь кончена. У меня в ушах сплошные выстрелы, выстрелы… Дорогая Ренуся, последняя глава твоего дневника дописана.

Как стать Анной Франк

Почему изолированная от общества девочка стала всемирно известной жертвой холокоста?

Автор Дара Хорн.

Перевод подготовлен Катей Бессмертных

Специально для сообщества Обитель зла/ Стихи

Оригинал статьи смотрите здесь

Люди любят мертвых евреев. Живых — не так чтобы очень.

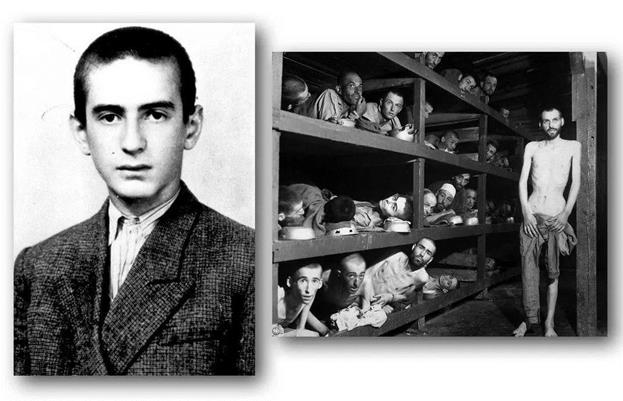

Так можно кратко резюмировать случай, произошедший прошлой весной в доме-музее Анны франк, пользующемся огромной популярностью у туристов тайном убежище, или, по-голландски, Het Achterhuis [Заднем доме] этой девочки. Это несколько крошечных комнатушек, в которых Анна пряталась со своей семьей и четырьмя незнакомцами более 2-х лет, прежде чем нацисты поймали и депортировали ее в Освенцим в 1944-м.

Вот оно, свидетельство народной любви к мертвым евреям: дневник Анны Франк, впервые опубликованный ее пережившим войну отцом Отто Франком в 1947-м году на голландском языке, был переведен на 70 языков и распродался тридцатимиллионным тиражом по всему миру. Дом-музей ее имени сейчас принимает свыше миллиона посетителей в год, билеты раскупаются на месяц вперед. Но когда в один прекрасный день 2017-го года молодой сотрудник этого музея рискнул надеть на работу ермолку, работодатель посоветовал ему спрятать ее под бейсбольной кепкой. Распорядитель музея заявил журналистам, что живой еврей в ермолке может «не вписаться» в «независимую позицию» учреждения. Позиция все же смягчилась после шести месяцев раздумий, что вообще-то является достаточно долгим периодом, если учесть, что вердикт о том, хорошо или плохо заставлять еврея скрываться, в данном случае должен был вынести музей Анны Франк.

Кто-то может назвать это нелепой случайностью, но если так, то она резонирует со случайностью от 2016-го года, когда посетители заметили ошибку на экране аудио-гида этого музея: каждый язык был представлен в аудио-гиде национальным флагом, тогда как иврит представляло только слово «иврит», написанное на этом языке. В конечном итоге израильский флаг все-таки добавили.

|

|

Подобного рода казусы, сколь бы нелепыми они ни казались, вовсе не являются ни ошибками, ни огрехами самого музея. Даже наоборот, головокружительный успех дневника Анны Франк всегда заключался в размытии ее еврейского происхождения: по меньшей мере, две прямые ссылки на хануку были вычеркнуты из него при первой публикации. Сокрытие собственной идентичности досталось ей в качестве своеобразного наследства от родителей и их родителей, немецких евреев. Их платой за пропуск в западное общество оказалась ассимиляция, уход от самобытности путем приспособления и раболепия перед культурой, которая, в конечном счете, их уничтожила. Эта плата и заложена в безысходности, к которой все время обращается Анна. Сама она, в свою очередь, жила в такое время, когда необходимость скрывать собственное происхождение достигла своего апогея. И все, что ей оставалось, прятать не только свою идентичность, но и самой больше двух лет прятаться в тайнике, вместо того, чтобы жить нормальной жизнью. Вот на этот самый тайник, убежище маленькой мертвой еврейки, и слетаются поглазеть миллионы посетителей.

***

Об Анне Франк, кажется, нечего и говорить, однако же, еще есть о чем сказать: о книгах, которые она так и не успела написать. Потому как, несомненно, имея склонность к писательству, она обладала и способностями, и той специфической преданностью, которых требует настоящая литература. Хотя авторитетный голландский историк, в статье, подстегнувшей публикацию дневника, писал о нем: «Детский дневник, этакий De profundis[24], пропетый запинающимся детским голосом», дневник Анны отнюдь не был по-детски наивным. Наоборот, он был как те труды, которые писатели изначально предназначают для широкой публики. Может, Анна и начала писать дневник между делом, но затем почувствовала в нем потенциал. В марте 1944-го года, услышав по радио адресованный жителям Голландии призыв сохранить свои дневники и другие свидетельства войны, она немедленно начинает просмотр записей за два прошлых года, держа при этом в голове название «Het Achterhuis», (дословно «В заднем доме»), и псевдонимы для обитателей убежища. Это не была корректура ради корректуры. Эти вполне осознанные, изящные правки были призваны завлечь читателя. Так, например, первая запись в оригинальной версии дневника начинается с длинного списка того, что ей подарили на день рождения (включающего этот самый, пока еще незаполненный дневник), что вполне естественно для тринадцатилетней девочки. Тогда как в отредактированной версии, первая запись — вдумчивый, нарочитый самоанализ: «У меня странное чувство – я буду вести дневник! И не только потому, что я никогда не занималась «писательством». Мне кажется, что потом и мне, и вообще всем не интересно будет читать излияния тринадцатилетней школьницы».

Во втором случае мы видим лишь изящную обертку наивности, в которую бережно завернута суть. Представьте, что вы пишите второй черновик произведения, которое уже грезите увидеть в витрине; такие измышления присущи не детям с «запинающимися» голосами, но людям с писательским складом ума. Вдобавок Анна сочиняет рассказы. Как с гордостью писала о них она сама: «Детищ моего пера набралось уже достаточно». Некоторые рассказы основаны на произошедших в убежище событиях, другие полностью вымышлены: рассказ про бедняжку, у которой было шесть братьев и сестер, или про мертвую бабушку, опекающую свою осиротевшую внучку, и даже незаконченный роман про несчастную любовь, включающий многократные бракосочетания, депрессию, суицид и вещие сны. (Уже тогда, опасаясь потерпеть неудачу на писательском поприще, она пишет: «Это не какая-нибудь сентиментальная чепуха, а сюжет, основанный на папиной биографии»). «Я для себя — самый лучший и самый беспощадный критик, — напишет она за несколько месяцев до ареста, — знаю, когда написано хорошо, и когда нет».

|

|

Когда написано хорошо, а когда нет… Вероятно, с возрастом, она изменила бы свое мнение на этот счет. Иной взрослый читатель обнаружит в дневнике подростковую неискушенность. В одной из записей Анна пишет, как они с сестрой и отцом подслушивали важные деловые переговоры его бизнес-партнеров — а теперь еще и помощников семьи Франк — прижав уши к полу одной из комнат убежища. Если верить Анне, это было нечто на грани комедии: она так заскучала, что уснула прямо на полу. Но сердце взрослого читателя откликается болью на судьбу ее отца: человека, который буквально выкарабкался из банкротства лишь для того, чтобы преуспеть в бизнесе, который в конечном итоге у него отобрали, и лицом вниз подслушивать, что подчиненные решат сотворить с делом всей его жизни. Когда Анна жалуется, что ее противный сосед по комнате Фриц Пфеффер (согласно присвоенному ею псевдониму Альберт Дусель) подолгу торчит в туалете, взрослый читатель может пожалеть его, поскольку это единственный обитатель убежища, разлучившийся со своей возлюбленной-нееврейкой, которую он не мог взять в жены из-за антисемитских законов. Ровесникам Анны по духу близки ее многообещающие отношения с товарищем по несчастью Петером Ван Пельсом (Согласно псевдониму – Петер Ван Данн), тогда как взрослые читатели могут задаться вопросом: как супруги могли поддерживать интимные отношения, находясь взаперти, в столь стесненных условиях, вместе с детьми. Дети сопереживают Анне из-за ее постоянных жалоб на взрослых и мелочность, тогда как взрослые больше склонны жалеть старших Франков, так как те были вынуждены терпеть не только физические, но и куда более серьезные психологические страдания от того, что попали почти что в детскую зависимость от помощи извне.

|

|

Анна и сама чувствовала это бессилие окружающих ее взрослых, описывая время от времени обыденность своей матери и матери Петера. На самом деле, довоенные судьбы двух этих домохозяек — главный двигатель ее амбиций. «Не могу себе представить, как можно жить так, как живет мама, мефрау Ван Данн и все те женщины, которые хоть и делают какую-то свою работу, но потом никакой памяти по себе не оставляют, — писала она, планируя будущую карьеру. — Мне, кроме мужа и детей, нужно еще что-то такое, чему можно посвятить себя целиком». В изданной версии дневника, за этим сразу следует знаменитое: «Хочу жить и после смерти!».

Наклеивая это восклицание на все суперобложки дневника, издатели расценивали его как воплощение мечты Анны о посмертной славе.

Однако если присмотреться к тому, чего она действительно хотела, становится очевидно, что ее мечты рухнули. Так же очевидно, как и то, что портрет писательницы Анны Франк кисти ее жизненного опыта, и близко не напоминал бы тот, о котором думала сама Анна.

Если хотите, он был бы чем-то вроде этого воображаемого некролога непрожитой жизни:

В среду, на 89-м году жизни, у себя дома в Амстердаме скончалась выдающаяся голландская романистка и публицист Анна Франк.

Прошедшая Освенцим и Берген-Бельзен, Франк достигла невероятной славы, путь к которой для нее был долог и тернист.

В свои 20 с небольшим она долго искала издателя, который согласился бы опубликовать ее первую книгу «Убежище». Мемуары в двух частях, из которых более короткая первая часть повествует о тайной жизни ее семьи в Амстердаме в период оккупации, а вторая, более длинная и захватывающая, свидетельствует о пережитом ею в Освенциме, где были убиты ее мать и все остальные обитатели амстердамского убежища, и в Берген-Бельзене, где на ее глазах страшной смертью умерла ее сестра Марго.

Сильно изуродованная жестокими побоями, Франк редко давала интервью; в своем более позднем «Возвращении», она описывала, как отец не узнал ее, когда они вновь воссоединились в 1945-м.

В первой части жгуче-обличительного «Убежища» все кажется логичным, поскольку речь идет о пристройке, в которой укрывалась ее семья, тогда как во второй части название выступает метафорой европейской цивилизации, где за фасадом высокой культуры таится нечеловеческое зло. «Каждая квартира, каждый дом, каждое конторское здание в каждом городе, — писала она, — все сплошь убежища». Книга снискала уважение критиков, но продалась плохо.

Она проявила себя и как журналистка, и в 1961-м году ездила в Израиль собирать материал о процессе по делу Адольфа Эйхмана для Голландской прессы.

Наибольшую известность ей принесли материалы с гневными комментариями насчет поимки этого нацистского приспешника; поимки, которая была больше похожа на похищение человека, и которую осудила аргентинская элита.

Вскоре после этого Франк принимается за «Марго» — роман-фантазию о той жизни, которою некогда, став акушеркой в Галилее, мечтала прожить ее сестра. Сюрреалистичный, стирающий границы между романом и биографией труд, где неясно, кто из персонажей жив, а кто мертв. «Марго» получила широкую известность в Израиле. Английский перевод книги завоевывает для нее малочисленную, но благодарную аудиторию в США.

Последующие работы Франк также завоевывают для своего автора если не популярность, то расположение критиков и репутацию пророчицы с незамутненным взглядом, чуждой любого лицемерия.

Ее читателям надолго запомнятся слова, без которых первая часть убежища была бы совсем наивной: «Не верю, что в войне виноваты только руководящие деятели, только правительства и капиталисты. Нет, и маленькие люди, очевидно, тоже виноваты, иначе целые народы не принимали бы в ней участия. Очевидно, в человеке заложена страсть к уничтожению, страсть убивать, резать, буйствовать, и, пока все человечество не изменится полностью, войны будут продолжаться. Все, что выстроено, выращено, создано, будет растоптано и уничтожено, и человечеству придется все начинать сначала».

Ее последняя книга, также автобиографическая, называлась: «Начать сначала»

***

Беда подобных фантазий на тему несостоявшейся зрелости Анны не только в том, что теперь мы уже никогда не узнаем, какое развитие получили бы ее жизнь и карьера. Ужасно то, что невозможность сделать это, по сути, и есть то единственное, что привлекает к ее судьбе аудиторию, численно-превосходящую ее близких и знакомых.

Используя в своих целях «невинную девочку», безвременная кончина которой для страстных книгочеев приемлема почти так же, как и для ее гонителей, предпочитавших убийство безоружных еврейских детей сражениям с союзнической пехотой, испытываешь гораздо меньше мук совести. Если на то пошло, живая Анна могла бы и обидеться на соотечественников-голландцев, которые, бытует мнение, сдали немцам ее укрытие, получив приблизительно $1.40 в качестве вознаграждения за одну еврейскую голову. Живая Анна Франк могла и не захотеть олицетворять «детей всего мира», тем более что так много места в ее дневнике отдано отчаянным мольбам о том, чтобы ее воспринимали всерьез, а не как ребенка. И уж конечно, будучи живой, она могла бы рассказать о том, что видела в Вестерборке, Освенциме и Берген-Бельзене, а людям это могло оказаться не по душе.

И наконец, самое неприглядное в истории посмертной славы Анны то, что навсегда покрыло мраком ее истинный опыт: мы знаем, что она могла бы сказать, потому что другие люди уже говорили нам это, но мы не хотим слушать.

Самая цитируемая Фраза из дневника Анны: «Твердо верю, что человек добр», зачастую зовется «вдохновляющей», что говорит о высоком содержании в ней лести. Она придает нам ощущение того, что все грехи того времени, — вплоть до куч убитых девочек — прощены, и коль скоро она вышла из-под пера убитой девочки, то об индульгенции можно не беспокоиться, так как устами младенца глаголет истина.

Этакая милость искупления, даруемая кем-то, имеющим еврейские корни, (лежащая, надо сказать, в самой основе христианства) и есть то, что миллионы людей смакуют в ее убежище, ее дневнике, ее «наследии». Ведь верить в то, что невинная мертвая девочка милосердна, куда как отраднее, нежели признать очевидное: Франк писала о вере в доброту людей за три недели до того, как на собственном опыте убедилась в обратном.

Вот, насколько сильна любовь некоторых людей к евреям: на шесть миллионов убитых. Дневник Анны Франк обходит молчанием сам этот процесс. Читатели знают, что она жертва массового уничтожения, но это не говорит о том, что они читают ее затем, чтобы узнать подробности. Если бы дневник пестрел описаниями массовых убийств, его бы вряд ли так тепло приняла мировая общественность.

Это можно утверждать исходя из того факта, что мы не испытываем недостатка в источниках от первого лица, во всех подробностях живописующих нам горькую правду, но ни один из них не повторил успеха дневника Анны Франк. Те же из них, что хотя бы приблизились к этому успеху, достигли этого только благодаря проторенной тропинке сокрытия и вежливости по отношению к своим преследователям. Ближе всех к международной славе Анны, пожалуй, подобрался Эли Визель со своей «Ночью» — автобиографией, которая, повествуя о лишениях 15-ти летнего подростка-узника Освенцима, может служить своеобразным эпилогом к ее дневнику. Как отмечала ученый Наоми Сайдман, изначально «Ночь» была написана на идише под заголовком «А мир молчал». При одинаковом сюжете, в отличие от «Ночи» ее идишская предшественница изобиловала гневом, направленным на убийц семьи своего автора и, о чем не трудно догадаться благодаря названию, на весь мир, чье безразличие (а порой и откровенная ненависть) развязали руки этим убийцам. При поддержке французского католика и лауреата нобелевской премии Франсуа Мориака, Визель позднее опубликует французский перевод под заголовком «Ночь» — в нём гнев трансформируется в подростковую богобоязненность. В конце концов, кому понравится читать об изъянах общества, о том, что и он тоже виноват? Куда как лучше во всем обвинить Бога. Такой подход принес Визелю Нобелевскую премию мира и место в книжном клубе Опры Уинфри. Воплощенное благородство в представлении американцев. Все это, однако же, не делает ему такой чести среди подрастающего поколения японок, какая есть в этой среде у дневника Анны Франк. Для такого достижения ему пришлось бы скрыть от широкой общественности намного, намного больше.

|

|

Что значило бы для автора отсутствие необходимости скрывать подобный кошмар? Никакой тайны в этом нет, а есть лишь недостаток интереса к ответу на этот вопрос. Чтобы на него ответить, достаточно лишь обратить внимание на труд еще одного молодого хроникера той трагедии, также еврейского происхождения, которого тоже убили — Залмана Градовского. Как и дневник Анны Франк, этот труд был написан в изоляции и обнаружен уже после смерти автора, — с той только разницей, что он был написан прямо в Освенциме, и вы, должно быть, ничего о нем не слышали.

|

Градовский был одним из членов зондеркоманды Освенцима: тех самых, вынужденных провожать вновь прибывших в газовые камеры, таскать мертвые тела в крематории, вырывать золотые зубы и затем сжигать останки. Молодой муж, потерявший в Освенциме всю семью, Градовский, согласно некоторым свидетельствам, все же не отступился от своей веры и каждый вечер читал Кадиш (заупокойную молитву) по жертвам утреннего поезда, в числе которых был и отец Петера Ван Пельса, отравленный газом через считаные недели после своего прибытия в Освенцим 6 сентября 1944 г.

Градовский задокументировал пережитое на идише, а затем закопал записи, всплывшие только после войны; самого его убили 7 октября 1944 г., во время однодневного восстания зондеркоманды Освенцима. (Записи Градовского и других заключенных легли в основу венгерского фильма 2015-го года «Сын Саула», который— что неудивительно, блокбастером не стал, несмотря на награды и шумиху среди критиков).

«Я не хочу подобно большинству влачить бесполезное существование, — Писала Анна в своем дневнике, — я должна сделать что-то полезное и приятное для людей, которые меня окружают и ничего не знают обо мне… я хочу что-то оставить и после моей смерти!». Градовский тоже не писал бесцельно, но его целью не были общественные или личные свершения. Его интересовала истина: жгучее, колющее глаза пророчество, делающее его Иеремией своего времени, оплакивающим горящий мир.

«Может статься, что эти строки, которые я сейчас пишу, останутся единственными свидетелями моего бытия, — пишет он, — но я утешаюсь хотя бы тем, что мои записи попадут к тебе, гражданин свободного мира. Возможно, что искра моего внутреннего огня разгорится и в тебе, и тогда, если ты прочувствуешь хотя бы часть того, что мы пережили, ты будешь обречен отомстить за нас — за наши жизни! Ты, тот, кто нашел эти записи! Именно к тебе я обращаюсь: единственная причина, по которой я пишу, будучи обреченным на смерть, такова, что те адское настоящее и безнадежное будущее, которыми я располагаю, впоследствии, надеюсь, послужат чему-нибудь». И затем он пишет о том, чему стал свидетелем.

Хроники Градовского проводят нас, шаг за опустошительным шагом, через убийства пяти тысяч чешских евреев, которых привезли на одном «транспорте» и зверски убили в ночь на 8 марта 1944 г. Тот случай выделялся уже хотя бы потому, что все жертвы продержались в Биркенау несколько месяцев, а потому знали, что их ожидает.

Градовский поведал, как, поражаясь тому что «те же самые женщины, что сейчас пышат жизнью, будут лежать в грязи и человеческих экскрементах», провожал в раздевалку тысячи женщин и детей. Он описывает, как матери целовали детям ножки, а сестер невозможно было оторвать друг от друга, как одна женщина спросила: «Скажи братец, как быстро все закончится? Легкая это смерть или мучительная?». Едва женщины разделись, Градовский с товарищами провели их сквозь строй эсесовцев, собравшихся специально по такому случаю — еще бы, организованное истребление евреев посредством газа в канун пурима, библейского праздника, символизирующего избежание евреями другого организованного истребления. Он вспоминает, как одна девушка, «симпатичная молодая блондинка», «Остановившись на полпути к газовой камере, обратилась к эсесовцам: ”Жалкие убийцы! См о трите на меня своими похотливыми, зверскими взглядами. Почти что жрете меня ими. Да уж, в мирное время вам бы о таком и мечтать не приходилось. [ …] Но не долго вам пировать осталось, ваша песенка уже почти допета, всех евреев не перебьешь. А вы за все заплатите”; неожиданно она бросилась на них и три раза ударила начальника крематориев, обершарфюрера Фосса. Дубинки обрушились на ее голову и плечи. Вся голова у нее была в гематомах, когда она вошла в камеру. Она радостно рассмеялась и спокойно проследовала к своей смерти». Градовский описывает, как в газовых камерах люди пели песни, среди которых была и «Атиква», что означает «надежда». Эта песня сейчас является национальным гимном Израиля. Затем он описывает кучу голых тел с открытыми глазами, которые он и другие члены зондеркоманды должны были убрать и сжечь: «Они смотрят невидящими глазами, неподвижные, закостеневшие в своей смерти, и эту мертвую тишину нарушает только едва различимый звук сочившейся из всех естественных отверстий жидкости. […] Время от времени кто-то узнает среди убитых своих знакомых». В этих узкоспециализированных печах, по его словам, первыми загораются волосы, но «Голова горит дольше всего; два голубых огонька в глазницах — это сгорают глаза и мозг. […] Всего каких-то 20 минут — и человек, его сложный внутренний мир, низведены до пепла. […] Огню не потребуется много времени, чтобы сожрать эти пять тысяч человек, пять тысяч сложных внутренних миров».

Градовский был не бардом, но пророком. Он не обращал к этому аду свой взгляд с застывшим в нем вопросом «почему?», но знал. Был хорошо осведомлен как о роли разрушения в цикличной еврейской истории, так и о том, что человеческая жестокость ведет свое начало от чувства никчемности. Он пишет: «Этот огонь часть того костра, что много веков назад разожгли коллективными усилиями все варвары мира, пытаясь рассеять им тьму своего бытия».

Остается только надеется, что у нас хватит мужества выслушать эту правду без прикрас, посмотреть в самую суть этого костра и начать сначала.

Переведено Катей Бессмертных.

Специально для сообщества Обитель зла/Стихи.

Оригинал статьи смотрите здесь.

|

|

|

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.

Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!