Рубенс умирал и знал это. Нелегко было умирать весной, когда в кронах деревьев безумствовали певчие птицы. Однако Господь даровал ему шестьдесят три такие весны, и теперь, если Господу угодно лишить сил его руки и он уже не может удержать пальцами кисти, ему остается только смириться со своей участью. Его уход доставит немалые неудобства кардиналу‑инфанту Фердинанду и его брату королю Испанскому, которым его предстоящая смерть внушала больший страх, чем ему самому. Не успел он завершить великий труд, шестьдесят одну картину, предназначавшуюся для охотничьего домика короля, как они поспешили заказать ему еще восемнадцать, на сей раз охотничьих сцен, которым предстояло украсить сводчатый зал королевского дворца в Мадриде. Вероятно, он совершил ошибку, написав картины для Торре‑де‑ла‑Парада всего за год. Теперь властители полагали, что он способен на любой подвиг, и видели в нем второго Тициана, который и в восемьдесят не снимал испачканной красками рабочей блузы и портрет которого в старости висел у Рубенса в доме, одновременно служа ему упреком в недостаточном усердии и вселяя в него уверенность. Что ж, он сделал все возможное, чтобы угодить им, закончив эскизы для дворца примерно за месяц, и его до сих пор переполняли творческие идеи: а что, если добавить это, убрать это, изменить вот это? Бывали дни, когда его пальцы неслись по поверхности деревянной доски, подобно ланям, которых он запечатлел на одной из маленьких панелей[489]. Этот эскиз нисколько не свидетельствует об артритической слабости. Картина исполнена бурного, стремительного движения, оно, несомненно, ощущается по всей ее длине, кисть Рубенса проворно накладывает тень на шею оленя с величественными рогами, прочерчивает выгнувшуюся спину борзой, изо всех сил натягивающей поводок, округлившуюся щеку нимфы, дующей в охотничий рог. Не зная, сколько времени ему еще отпущено, Рубенс научился экономить усилия, нанося легчайшие мазки: чуть‑чуть пурпурного или розового, чтобы подчеркнуть блеск, который он хотел сообщить одеяниям охотниц, пятнышко белой пастели, чтобы показать рассеянный свет, падающий на груди этих нимф. Да и память пока служила ему исправно. Из гигантского архива образов, хранившегося под спудом в его мастерской, и из недр собственного сознания он извлек деталь одной из картин Джулио Романо: руку нимфы, обхватившую древесный ствол, в попытке удержать рвущихся за ланями собак. Furia del pennèllo до сих пор не покинула Рубенса[490].

Питер Пауль Рубенс. Диана и ее нимфы, охотящиеся на ланей. Ок. 1636. Дерево, масло. 23,5 × 52,6 см. Частная коллекция

Возможно, памятуя о том, как докучал ему кардинал‑инфант, требуя поспешного завершения работы над картинами для Торре‑де‑ла‑Парада, он во что бы то ни стало тщился угодить и надорвался, ведь, когда он закончил новый цикл работ и вернулся в Стен, на него внезапно обрушился приступ подагры: его ступни и запястья словно охватили раскаленные железные клещи, пальцы искривились, точно хрупкие сухие веточки. Послали за лекарями в Мехелен, те засуетились возле постели больного и стали предлагать обычные средства, вроде кровопускания и повязок, толкли в ступках до тончайшей пыли тошнотворные снадобья, наносили на его воспаленные суставы жирные мази. Однако от недугов избавлял один лишь Господь. Много лет тому назад Липсий наставлял братьев Рубенс, что надобно покоряться воле Творца со стойкостью и смирением. И Рубенс неизменно следовал этому совету как мог, особенно когда с ним немилостиво обращались сильные мира сего. Однако бывали времена, когда ветры судьбы дышали смертельным холодом и все благочестие Сенеки казалось лишь тонким рубищем, которому не уберечь от горя. Когда судьба отняла у него его второе «я», Филиппа, и его дорогую Изабеллу, он с трудом совладал с собой и не возроптал на ее жестокость.

Не возропщет он и сейчас. Смерть избавит его от бесконечно требовательных и докучливых властителей надежнее, чем любые попытки затаиться в лесной чаще Стена, в компании одних лишь скрытных барсуков. И мог ли он сетовать на то, что дни его сочтены, видя, как гибнут даже великие королевства? Казалось, сама испанская монархия лежит на смертном одре, а тело ее распадается, точно пораженное проказой. В Каталонии и аристократы, и простолюдины подняли мятеж против королевской власти кастильских Габсбургов. А за год до этого, пока король Филипп волновался, нетерпеливо ожидая доставки охотничьих сцен кисти Рубенса, его Великую армаду, надежду католических Нидерландов, у меловых утесов Южной Англии в щепки разнес голландец Мартен Тромп. Король Карл, некогда удостоивший Рубенса золотой цепи в знак признания его усилий, проявленных в деле примирения английской и испанской короны, поклялся, что не потерпит нападения на испанские корабли в его собственных водах. Однако Карл, по‑видимому, утрачивал власть даже над собственной монархией и был не в силах навязать свою волю непокорному парламенту, подобно тому как король Филипп – подчинить себе восставших каталонцев. Голландцы нанесли испанцам сокрушительное поражение на море, потопив или захватив семьдесят из семидесяти семи судов, составляющих испанский флот, и теперь уже не испанские солдаты шли на помощь Фландрии, а король умолял кардинала‑инфанта спасти его в его же исконных владениях! Англия, казалось, также замерла на грани катастрофы. Английский двор хотел было заказать Рубенсу несколько картин для кабинета королевы в Гринвичском дворце. Но 1640 год мало подходил для исполнения монарших прихотей.

Питер Пауль Рубенс. Автопортрет. Ок. 1638–1639. Бумага, итальянский карандаш, белила. Королевская библиотека, Виндзор

Рубенс постепенно примирялся с мыслью о неизбежности ухода. Однако, когда суровая зима сменилась оттепелью, болезнь разжала острые когти и он начал оживать. Он снова стал писать друзьям и знакомым и смог подписывать письма, а не просил своего старшего сына Альберта ставить на них свою подпись вместо него. Однако художник не питал иллюзий. В этих посланиях он чрезвычайно деликатно, избегая резких формулировок, прощался с теми, кто был ему дорог. Скульптор Франсуа Дюкенуа, теперь живший в Риме, прислал ему макеты выполненных им надгробных изваяний, и Рубенс в ответном письме вознес им хвалы со своей обычной щедростью и великодушием, именуя их «созданиями скорее не искусства, а природы» и добавляя, что если бы он «не был прикован к постели старостью и подагрой, лишившей [его] возможности работать, то лично бы отправился посмотреть своими глазами на столь замечательное творение». В любом случае он надеялся увидеть Дюкенуа, «прекрасные работы» которого по праву знамениты во Фландрии, и молил Господа, чтобы Он сподобил его «взглянуть на чудеса, созданные Вашими руками, пока не закрыл глаза навеки»[491]. За несколько недель до этого он постарался оказать помощь еще одному скульптору, своему любимому ученику Лукасу Файербу, специализировавшемуся на миниатюрах из слоновой кости, дав ему обстоятельную рекомендацию, в которой заявлял, что «он вырезал для меня… несколько статуэток из слоновой кости, весьма и весьма достойных, и справился со своей задачей столь похвально, что, по моему мнению, во всей стране нет скульптора, который бы сделал это лучше. Посему я полагаю, что знатным людям и членам городского совета надлежит покровительствовать ему и оказывать всяческие почести, предоставлять льготы и привилегии, так чтобы он избрал местом жительства их город и украсил их дома своими творениями»[492].

На исходе жизни Лукас Файерб буквально сделался для Рубенса приемным сыном. Его собственные старшие дети от брака с Изабеллой Брант, сыновья Альберт и Николас, обнаруживали немалые дарования, но не в художественной сфере. Альберт особенно походил на своего дядю Филиппа и все время посвящал чтению и переводу классических текстов. Однако ни один из мальчиков не стремился стать художником, в отличие от отца, мечтавшего об этом поприще с юных лет. Рубенс все еще надеялся, что его младшие, Франс (семи лет) и Питер Пауль (трех), с течением времени могут последовать его примеру, и потому категорически запретил разрознивать или продавать его великолепную графическую коллекцию, сокровищницу античной традиции, чая, что когда‑нибудь его младшие сыновья возьмут в руки кисть или резец, а может быть, его дочери выйдут за живописцев. По‑видимому, ему не приходило в голову, что девочки и сами могут стать художницами, хотя и к северу, и к югу от Альп примеров тому было не так уж мало.

Так Файерб стал для него сыном‑художником, которого у него никогда не было, «дорогим и любимым Лукасом», милым домочадцем, которому доверяли присматривать за антверпенским домом и садом, когда Рубенс, Елена и их дети пребывали в поместье. Файерб мог в любое время приезжать в Стен и уезжать, когда ему заблагорассудится, а заодно он частенько привозил живописцу то загрунтованные доски, то фрукты из собственного маленького сада. «Когда будете уходить, – писал ему Рубенс в августе 1638 года, – не забудьте хорошенько запереть двери и проверить, не осталось ли наверху у меня в мастерской каких оригиналов или эскизов. А еще напомните Виллему‑садовнику прислать нам груш, когда они созреют, или инжиру, или еще каких‑нибудь плодов… Приезжайте к нам, как только сможете… Надеюсь, что Вы, с Божьей помощью, схороните золотую цепь [недавний дар Карла I] в укромном месте»[493]. 9 мая 1640 года Рубенс написал последнее сохранившееся письмо, поздравляя Файерба с женитьбой на Марии Смейерс:

«Сударь,

с большой радостью я услышал, что в день Первого мая Вы посадили майское дерево в саду своей возлюбленной; надеюсь, что оно зацветет и со временем принесет плоды. Мы с супругой и оба наших сына искренне желаем Вам и Вашей возлюбленной радости и долгой, счастливой жизни. Не спешите вырезать младенца из слоновой кости, Вам предстоит дело куда более важное – подарить миру живого младенца. Не сомневайтесь, Вы всегда будете для нас желанным гостем. Полагаю, моя супруга через несколько дней сможет заехать в Мехелен по дороге в Стен и тогда увидится с Вами и лично пожелает Вам счастья. А пока, пожалуйста, передайте мой искренний привет Вашим тестю и теще, которые, я надеюсь, с каждым днем будут все более и более радоваться Вашему союзу и увидят в Вас достойнейшего зятя. Я передаю привет также Вашему отцу и Вашей матери, которая наверняка украдкой посмеивается оттого, что Ваше итальянское путешествие не состоялось и она не утратила надолго общество своего милого сына, а, напротив, обрела дочь, и та вскоре, с Божьей помощью, сделает ее бабушкой. Остаюсь преданный Вам всем сердцем…»[494]

В каждой строке здесь звучит неповторимый голос Рубенса: его такт и заботливость, его искренняя и теплая дружеская привязанность, его подкупающая убежденность в том, что иногда стоит забывать об искусстве и сосредоточиваться на личном (не вырезать фигурку младенца из слоновой кости, а зачинать дитя из плоти и крови), его откровенный восторг перед чадородием. Он и сам так жил. Он хотел, чтобы именно таким его запомнили друзья и близкие.

Он сделает все, чтобы достойно встретить близящийся конец. Он отправил Альберта в книжную лавку Бальтазара Морета за сборником молитв «Litaniae Sacrae» и за часословом «Officium Beatae Mariae», которому предстояло научить его умирать, как подобает доброму христианину, верному сыну Церкви (хотя Рубенс и сам прекрасно это знал). Однако трудно вообразить, что Рубенс так уж легко расставался с этим бренным миром. В конце концов он во второй половине 1630‑х годов отринул печальное самосозерцание, по всеобщему мнению свойственное мрачным старцам, и написал серию картин, откровенно воспевающих радости плоти. Как бы то ни было, с годами его способность изображать наслаждение, доставляемое зрением и осязанием, только возросла. Эскизы маслом, выполненные для Торре‑де‑ла‑Парада, исполнены чувственности. Яркий свет играет на кудрях нереиды, прильнувшей к чешуйчатой спине морского бога Тритона. Беспощадное солнце добела опаляет лицо Клитии, превращающейся в цветок подсолнуха. Молния пронзает черные грозовые тучи, на море разражается грозная буря, а Фортуна, под ураганным ветром изгибающая мощное тело, с трудом сохраняет равновесие на своем хрустальном шаре. Великий Вакх, так и стекающий складками изобильной плоти с бортов триумфальной колесницы, проталкивает гроздь винограда в разверстый рот маленького сатира с раздвоенными копытцами.

Питер Пауль Рубенс. Сельский праздник (фрагмент). Середина 1630‑х. Дерево, масло. 149 × 261 см. Лувр, Париж

Нельзя сказать, чтобы Рубенс уходил смиренно и покойно. Почти три года он проработал над «Сельским праздником», изображающим буйный разгул, постепенно словно увеличивая громкость крестьянской музыки, пока она не переросла в оглушительную какофонию, в громогласный рев, который заставил умолкнуть нежные, изящные пасторальные мелодии, раздающиеся на приглаженных и чинных «сельских сценах» в антверпенских гостиных. Он явно пытался передать зловоние, царящее на переполненном гумне, показать налитые кровью глаза и раскрасневшиеся от грубого веселья лица. На картине собаки вылизывают грязную посуду, пьяница дремлет, уронив голову на стол и обратив к зрителю голую поблескивающую жирную спину, младенец причмокивает, взяв в рот сосок матери, юбка неуклюжей плясуньи задирается, открывая немытые бедра, дюжие руки крепко обхватывают в танце талию партнерши, пшеничные снопы, на которых вместо подушек взгромоздились пирующие, покалывают их задницы, плясуньи, тяжело подпрыгнув, всей своей тяжестью приземляются на и так уже примятую траву гумна. Рубенс хотел воссоздать грубую природу.

Однако он дорожил и ее соблазнительной нежностью: не случайно он так часто изображал негромкие, нашептываемые на ушко «conversations à la mode» галантных кавалеров в шелках и их утонченных возлюбленных, сопровождаемые томным журчанием фонтана, украшенного статуями сатиров. В сельском уединении Стена он написал восход маслянистой луны, отражающейся в пруду, берега которого заросли ольхой. Сидя у себя в башне и наслаждаясь теплым, напоенным солнцем воздухом в пору сенокоса, он обозревал свой клочок брабантской земли, как будто это был целый мир, осиянный несравненной славой Господнего творения. Он писал заход солнца и радугу, прощания и клятвы любить до могилы. Ему будет недоставать верховой езды, писем, которые он постоянно посылал друзьям. Ему будет недоставать его камей и агатов, его книг и его мраморов. Ему будет недоставать его благожелательных, ученых друзей: Рококса, который переживет Рубенса всего на несколько месяцев, его тестя Бранта, Гевартса, приятеля его школьных лет Морета. В потустороннем мире ему будет недоставать благородной мудрости Пейреска. А более всего ему будет недоставать его близких, его домашних. Давным‑давно он поражался тому, как Господь, лишивший его братьев и сестер, вознаграждая его за претерпленную скорбь, ниспослал ему многочисленное потомство: его сыновья от Изабеллы уже подрастали. (Хорошо, что ему не суждено было узнать об ужасном конце Альберта: тот умрет от горя, не в силах смириться с гибелью собственного сына, которого загрызет бешеная собака.) А еще у него было четверо маленьких детей, рожденных плодовитой Еленой. Пятое дитя, Констанция, появится на свет спустя восемь месяцев после смерти Рубенса, а значит, ему наверняка будет недоставать жены, ее пышного, изобильного тела и пшенично‑золотистых волос. В последние пять лет жизни Рубенс не мог отвести от Елены глаз. Он не писал ни одной картины на исторический сюжет, за исключением мученичества святых и апостолов, на которой не вывел бы ее в том или ином образе, чаще всего обнаженной. На его картинах она предстает Венерой и Каллисто, Сусанной и Сирингой, Ариадной и Эвридикой, Вирсавией и Агарью. Но чаще, чем в облике любых мифологических героинь, Рубенс изображал ее в образе Андромеды. В последней версии этого сюжета, написанной в 1638 году, она, совершенно нагая, прикована к скале и полностью открыта взору созерцателя, а на ее устах играет едва заметная улыбка, ведь она знает, что ее спаситель Персей уже близко. Рубенс, «cavaliere», избрал своим героем Персея, дитя любви Данаи и золотого дождя – семени Юпитера; воспитанника Минервы и Меркурия, божеств – покровителей живописцев; победителя чудовищ и тиранов; всадника на крылатом коне; обладателя крылатых сандалий, способных унести в заоблачное царство воображения.

Возможно, безудержный восторг мужа, вызванный ее обнаженным телом и его стремление снова и снова запечатлевать ее наготу, внушали Елене неловкость, и она не столько открывалась, сколько позволяла созерцать себя его ненасытному взору. После его смерти она уничтожила несколько картин, на которых в той или иной позе была изображена нагой и которые сочла непристойными, однако в коллекциях принцев и патрициев сохранились бесчисленные образы ее тела, словно Рубенс в качестве дружеского жеста разрешил глазам избранных узреть ее наготу. Один портрет Елены, возможно самый знаменитый и, безусловно, наиболее исполненный чувственности, он намеревался навсегда сохранить в своей личной коллекции, не выставляя напоказ, и после смерти оставил Елене, особо оговорив это в завещании. «Шубка» – в том числе свидетельство творческой и личной страсти Рубенса. Она написана по мотивам «Девушки в меховой накидке» Тициана и даже повторяет жест правой руки, поддерживающей груди; Рубенс вторит венецианскому мастеру, воспроизводя тот же насыщенный пурпур ковра и подушки и, подобно венецианцу, детально выписывая текстуру меха, прозрачного муслина и обнаженной кожи[495]. С точки зрения ученого знатока, эта картина, вероятно, проникнута убеждением великого фламандца, что античные статуи могут использовать в качестве достойной подражания модели только художники, способные превратить хладный камень в теплую плоть. Нетрудно предсказать, что стражи нравственности предпримут немалые усилия, пытаясь вписать «Шубку» в пристойный мифологический контекст и объявив ее очередной «Афродитой». Однако своей трепетной чувственностью картина, конечно, обязана неполному превращению Елены в обнаженную модель. Ее позе свойственна завораживающая нерешительность, героиня словно застигнута жадным взором созерцателя и в смятении не может выбрать, обнажиться или прикрыть свое тело, демонстрируя одновременно невинность и осведомленность. Женщина, уверенная в своей красоте, прочно упирается одной ногой в пол. Застенчивая девушка неловко переступает на месте, приподнимая другую ногу, а ее пятка отбрасывает тень на ковер. Все в ее манере держаться обнаруживает двусмысленное, сокровенное знание, она одновременно тщится утаить и выставить напоказ свое тело: пышные груди с возбужденными сосками, слегка прикрытые и вместе с тем обнаженные, мягкие складки плоти под ними, черный мех, льнущий к ее светлой коже, большие, темные, широко распахнутые глаза с тяжелыми веками, в которых читается и самообладание, и уязвимость. Мы оказываемся на той же неясно различимой границе между наготой и обнаженностью, что стремился нанести на живописную карту и Рембрандт: к ней он вернется в 1650‑е годы, расширив охватываемую ею область до размеров целого визуального и экспрессивного континента[496].

Питер Пауль Рубенс. Шубка. Ок. 1638. Дерево, масло. 176 × 83 см. Музей истории искусств, Вена

Сколь бы смешанные чувства ни испытывала Елена, созерцая образы собственного тела, созданные неутолимой страстью ее мужа‑художника, гордость, уважение к его желаниям, а возможно, и нежные воспоминания возобладали над ее чопорностью или стыдливостью, и «Шубка», в отличие от других откровенных картин, избежала гибели. Вероятно, Елене весьма и весьма пришлись по вкусу многочисленные холсты, на которых Рубенс запечатлел ее с детьми, часто в вызывающе декольтированном платье, однако на сей раз явно стремясь воспеть ее материнскую плодовитость. Например, едва ли ее мог смутить упоительно‑яркий, написанный широкими эскизными мазками и просто излучающий блаженство портрет, ныне хранящийся в Мюнхене, на котором она предстает крепко обнявшей голенького, пухленького трехлетнего Франса: у обоих темные глаза, розовые щеки и ямочки на подбородке, образующие идеальную зрительную рифму. Нельзя вспомнить ни одного барочного (да и ренессансного) мастера, который бы с таким нескрываемым восторгом запечатлевал жизнь собственных детей, видя в них свое будущее, в то время как его дни омрачал недуг и зловещее приближение смерти. Его семья напоминала его сад: прочная и крепкая, она была окружена столь же любовным уходом, в ней царили столь же буйный рост и столь же умиротворяющая безмятежность. Рубенс был бы рад узнать, что он заронил в плодовитое лоно Елены еще одно семя, хотя, учитывая, что, когда он умер, она находилась лишь на первом месяце беременности, это крайне маловероятно.

Рубенс изо всех сил старался, чтобы эта семейная идиллия продолжалась и после его смерти. 27 мая ему, видимо, стало хуже, поскольку он призвал нотариуса и составил новое завещание. Елена получила максимальную долю наследства, какую только позволяли законы Фландрии и Антверпена: половину всего имущества Рубенса, а замок и земли в Стене были поделены между нею и двумя его старшими сыновьями. Бо́льшую часть второй половины он поровну распределил между всеми шестью детьми, выделив также какую‑то долю на благотворительность и на антверпенские церкви. Небольшие суммы денег он заботливо оговорил в завещании для простых людей, которые в разное время служили в его доме, например для конюхов. Альберту, многообещающему филологу‑классику, он оставил свою библиотеку и завещал ему, поровну с братом Николасом, свою гордость и радость – коллекцию камей, агатов, монет и медалей[497].

В последующие дни его состояние сильно ухудшилось. В его спальне непрерывно толпились лекари, антверпенские доктора Спиноза и Лазарус, а в придачу еще двое хирургов, которым вменялось в обязанность облегчать боль в его ступнях, мучимых неумолимо прогрессировавшей подагрой. Кардинал‑инфант прислал из Брюсселя собственных лейб‑медиков. Аптекари доставляли новые и новые снадобья, но все было тщетно. Рубенс горел в лихорадке и угасал. Тридцать первого числа Жербье писал одному из своих английских корреспондентов: «Сэр Питер Рубенс смертельно болен», однако, взявшись чуть позже за письмо самому королю Карлу, он узнал, что Рубенс умер накануне «от разрыва сердца, не перенеся нескольких дней горячки и подагры»[498]. Он оставил сей мир в последнюю среду мая, в полдень, в тот час, когда он обыкновенно бывал занят незавершенными картинами в своей мастерской, проверял работу учеников, поправлял детали, немного отойдя, внимательно разглядывал готовые полотна. В обычные дни в это время по всему дому медленно распространялся аромат пекущихся пирогов, предвещая умеренный обед. Небо над его садом окрашивалось в полдень яркими тонами. Цвели фруктовые деревья, а из‑за стен доносился равномерный цокот копыт по булыжной мостовой.

А потом зазвонили колокола. Тело Рубенса было положено в дубовый гроб. На вечерне несколько монахов из шести городских монастырей, тех самых, что грабили и опустошали на глазах Яна Рубенса семьдесят четыре года тому назад, проследовали за его катафалком на запад, вдоль всего канала Ваппер, потом через улицу Мейр, где когда‑то поселилась после возвращения в Антверпен Мария Рубенс, а потом на Синт‑Якобскеркстрат, где Питер Пауль упокоился в фамильном склепе Фоурментов. Три дня спустя, 2 июня, состоялось погребение, во время которого были зажжены шестьдесят свечей, кресты окутаны алым атласом и пропеты мизерере, «Диес ире» и псалмы. Фасад дома Рубенса задрапировали черным сукном, а в стенах его устроили поминки по усопшему, как требовал того фламандский обычай. В память о живописце поднимали бокалы по всему Антверпену: и в ратуше, которую до сих пор украшало рубенсовское «Поклонение волхвов» и в которой теснились пришедшие отдать ему последний долг магистраты, главы гильдий и бургомистры; и в издавна облюбованном членами Общества романистов «Золотом цветке», где Рубенс и его брат вместе с Рококсом, Гевартсом, Моретом и прочими читали друг другу изящные латинские вирши; и в таверне «Олень», где его коллеги и соратники, состоявшие в братстве Левкоя и гильдии Святого Луки, провозглашали признанному мастеру вечную память. Сотни месс были прочитаны доминиканцами, капуцинами, августинцами, монахинями ордена босоногих кармелиток, а за городскими стенами – «черными сестрами»‑алексианками Мехелена и иезуитами Гента. В маленькой церкви деревушки Элевейт, где Рубенс молился во время своего пребывания в Стене, за упокой его души отслужили двадцать четыре мессы.

Рубенс не ошибся. И в Англии, и в Брюсселе раздался явственный ропот разочарования: как же, художник покинул этот мир, не успев написать еще картин для галерей этих монархов. Кардинал‑инфант обронил в письме брату, королю Филиппу: «Рубенс умер примерно десять дней тому назад, и, уверяю Ваше Величество, я весьма удручен тем, в каком состоянии пребывают картины [предназначавшиеся для сводчатого зала дворца]»[499]. Настоятель аббатства Сен‑Жермен‑де‑Пре, проявив куда больший такт, сказал в письме старому школьному другу Рубенса Бальтазару Морету, что живописец отправился «созерцать оригиналы тех прекрасных полотен, что он оставил нам». Морет ответил, что, «потеряв господина Рубенса, невосполнимую утрату понесли и город, и особенно я сам, ведь он был одним из самых близких моих друзей». Еще лучше удались Александру Форненбергу последние строки стихотворной эпитафии, в которых тот превозносит гений художника, одновременно порицая своих соперников, слагавших посмертные панегирики в честь живописца: «Напыщенные рифмоплеты, которые воспевали Рубенса смелыми стихами / и сочинили в память его ученые поэмы, / воображают, будто им досталась пальма первенства, / однако они лишь тщились нарисовать солнце углем»[500].

Незадолго до смерти кто‑то, возможно Лукас Файерб, спросил Рубенса, желает ли он, чтобы на его могиле в церкви Святого Иакова установили памятную часовню. Он отвечал, тщательно выбирая слова, подчеркнуто лаконично, как было ему свойственно, явно стремясь избежать всякой напыщенности и посмертного самовозвеличивания. Если его вдова, его взрослые сыновья и опекуны его детей, еще не достигших совершеннолетия, сочтут это уместным, то, конечно, они вправе воздвигнуть часовню и украсить ее изображением Пресвятой Девы. В ноябре следующего года члены городского совета дали семье разрешение на строительство, и за клиросом церкви была возведена часовня стоимостью пять тысяч флоринов. На полу выложили сочиненную Яном Гевартсом надпись, прославляющую «Питера Пауля Рубенса, лорда Стена, который, наряду со множеством несравненных талантов, отличался глубоким знанием древней истории и посему может быть наречен Апеллесом не только нашего, но и всех времен и который удостоился дружбы королей и властителей»[501]. Над надгробным алтарем, под прекрасным и трогательным мраморным изваянием Пресвятой Девы с пронзенным сердцем, поместили картину Рубенса «Мадонна с Младенцем и святыми», решенную в ярких, насыщенных тонах и воплощающую всю суть личности художника: его энергию и мужественность – в образе святого Георгия, его простоту и суровость – в образе святого Иеронима и прежде всего его нежность, теплоту и мягкость – в любящих взглядах, которыми обмениваются Мать и крохотный Сын.

К середине июля 1640 года был завершен подробный перечень всех произведений искусства, оставшихся в доме Рубенса и никому не завещанных. В нем оказалось около трехсот тридцати наименований, в том числе триста девятнадцать картин. Среди них более ста были написаны самим Рубенсом или скопированы им с оригиналов Тициана и других старых мастеров. Нашлись и подлинные работы Тициана, Тинторетто, Веронезе и таких северных художников, как Ван Дейк. Нет нужды упоминать, что агенты европейских монархов тотчас почуяли благоприятную возможность, и до конца года значительная часть коллекции Рубенса отправилась в Мадрид, Вену и Гаагу.

Сама Елена Фоурмент приобрела девять работ своего покойного мужа, по большей части семейных портретов, а также «Сад любви», чудесно передающий атмосферу утонченной эротики. Как бодро писал Жербье Иниго Джонсу, она была «богатой вдовой с богатыми детьми». На самом деле ее состояние превосходило все, о чем только смела мечтать какая‑либо жена художника, ведь ей отошла половина наследства, оцениваемого в двести девяносто тысяч гульденов, колоссальную сумму в глазах любого жителя Антверпена, тем более того, кому при рождении собственный отец не мог передать ничего, кроме основательно запятнанной репутации.

Питер Пауль Рубенс. Распятие святого Петра. Ок. 1637–1639. Холст, масло. 310 × 170 см. Церковь Святого Петра, Кёльн

А среди множества картин, прислоненных к стене в доме на Ваппере и дожидающихся продажи с аукциона или на торгах, которые непрерывным потоком продолжались все сороковые годы, было и незавершенное «Распятие святого Петра». В свое время его совершенно неожиданно заказал Рубенсу лондонский купец Джордж Гелдорп, уроженец Германии, происходивший из почтенного города Кёльна, архиепископской резиденции. В 1637 году от имени одного из крупных кёльнских коммерсантов, ценителя искусства Эверхарда Ябаха, и его семейства он попросил Рубенса написать картину, которую можно было бы преподнести в дар кёльнской церкви Святого Петра. Рубенс не бывал в Кёльне уже целую вечность и не имел там никаких знакомых, однако отвечал со всей возможной любезностью. Разумеется, он оставляет выбор сюжета за «заказчиком, который берет на себя все издержки», однако ему видится распятие святого, проявившего самое горячее и искреннее раскаяние, его собственного неполного тезки. «Город Кёльн очень дорог мне, – писал Рубенс Гелдорпу, – ведь именно там я воспитывался до десяти лет. Мне часто хотелось увидеть его после столь длительного перерыва. Впрочем, опасаюсь, что подстерегающие на пути опасности и мои собственные занятия лишат меня этого и многих других удовольствий»[502].

Рубенс неизменно оставался джентльменом. Неужели он действительно испытывал хоть малейшее желание вернуться в Рейнскую область? Разумеется, Кёльн – это не Зиген, и, утверждая, будто провел в Кёльне все детство, Рубенс заставлял себя забыть о Зигене, с которым у него были связаны куда более мучительные и тягостные воспоминания. Тем не менее он не только не нашел в себе силы отправиться в Кёльн, но не сумел даже завершить картину. Сохранился выполненный маслом эскиз, на котором Петр принимает мученическую смерть, будучи распятым вверх ногами, а сам холст, законченный кем‑то из учеников, не лучший и не худший образец работы мастерской Рубенса, в конце концов добрался до кёльнской церкви, где давным‑давно преклонял колени другой кающийся грешник.

II. Переступить порог

Вероятно, в Амстердаме обнаружилось немало тех, кто уверял, будто знал Рубенса, и некоторые и вправду его знали. Например, было достоверно известно, что знакомством с Рубенсом мог похвастаться Антони Тейс. Его отец, торговец драгоценными камнями Йохан Тейс, продал Рубенсу земельный участок на канале Ваппер вместе с заброшенной прачечной, где тот впоследствии выстроил свой особняк. Подобно многим другим семействам, Тейсы были разбросаны по всему миру и принадлежали к различным христианским конфессиям. Некоторые из них, наиболее благочестивые или наиболее осторожные приверженцы кальвинизма, во время беспорядков переселились на север, в Голландию. Однако многих своих близких они предусмотрительно оставили в Антверпене, чтобы избежать конфискации недвижимого имущества. Поэтому, уже обосновавшись в Амстердаме, Йохан Тейс в 1609 году мог продать свою собственность Рубенсу через посредничество собрата по ремеслу, ювелира Христофера Карса[503]. Йохан Тейс не только запросил за участок цену в восемь тысяч девятьсот шестьдесят флоринов, но и поставил Рубенсу еще два условия: одно обычное, другое не очень. От Рубенса требовалось написать для Тейса картину, а кроме того, бесплатно взять в ученики его сына, возможно брата Антони Ханса. В ту пору обучение в мастерской живописца обыкновенно обходилось близким юноши в сто флоринов в год, поэтому Тейс экономил от пятисот до семисот флоринов за весь курс, а заодно гарантировал своему сыну известный статус, ведь отныне Тейс‑младший, не важно, обладал он талантом или нет, мог похвастаться тем, что числился в учениках величайшего живописца мира.

Мы не знаем точно, кто из братьев, Антони или Ханс, впоследствии скупщик предметов искусства, обучался в мастерской Рубенса, однако к моменту женитьбы, в 1621 году, Антони поселился на набережной канала Херенграхт, в фешенебельном квартале, который едва ли мог приглянуться художнику. Впрочем, его невеста Лейсбет выросла в доме на Брестрат, улице, где купцы, специализирующиеся на продаже брильянтов, и другие коммерсанты соседствовали с живописцами, например Питером Ластманом, и торговцами картинами. К сожалению, супружеское счастье Антони Тейса продлилось недолго. Спустя всего десять месяцев после венчания Лейсбет родила сына, а еще через четыре дня упокоилась в церкви Аудекерк. Антони Тейс явно не привык искать спутниц жизни вдали от дома. Первая жена приходилась ему племянницей. По прошествии пяти лет он женился на своей воспитаннице, семнадцатилетней Магдалине Белтен. Она также происходила из семьи фламандских купцов‑иммигрантов, живущей на Брестрат, в красивом, прочном доме, украшенном ступенчатым щипцом и треугольным фронтоном над входом, втором от угла со шлюзом Синт‑Антонислёс. Супружеская чета прожила здесь около шести лет, а потом переехала снова, на сей раз в еще более роскошный квартал на набережной канала Кейзерсграхт. Спустя год, в 1634‑м, умер и сам Антони, а его вдова, не достигшая еще и тридцати, по обычаю Белтенов и Тейсов избирать спутников жизни среди близких, не теряя времени, вышла за другого члена своего семейства, племянника своего покойного мужа Христоффела.

Домом на Брестрат Магдалина владела совместно с братом Питером Белтеном, но, вступив в брак, передала право собственности мужу Христоффелу Тейсу. В 1636 году мужчины выставили его на аукцион, однако сняли предложение, когда оказалось, что никто не готов платить за него более двенадцати тысяч гульденов. В течение двух лет дом сдавали внаем, а потом, в 1638 году, решили продать, назначив за него цену в тринадцать тысяч гульденов.

Купил его Рембрандт ван Рейн, вознамерившийся войти в высшее общество. Не случайно, мучительно пытаясь отыскать творческое решение цикла «Страсти Христовы» и тщась превратиться в эдакого голландского Рубенса, он приобрел дом у той же семьи, что продала Рубенсу земельный участок! Семейства, жившие по соседству на Брестрат, не прочь были посплетничать, и потому маловероятно, чтобы Рембрандт об этом не знал. Потому ли сделка показалась ему неотразимо привлекательной? Именно этот дом на Брестрат стал в его глазах чем‑то бо́льшим, нежели просто кирпичи и строительный раствор. Этот особняк вызывал у него ассоциации со всеми, кто был важен ему как художнику: с Ластманом, с ван Эйленбургом, а теперь еще, как выяснилось, и с Рубенсом. Ну мог ли он не купить этот дом?

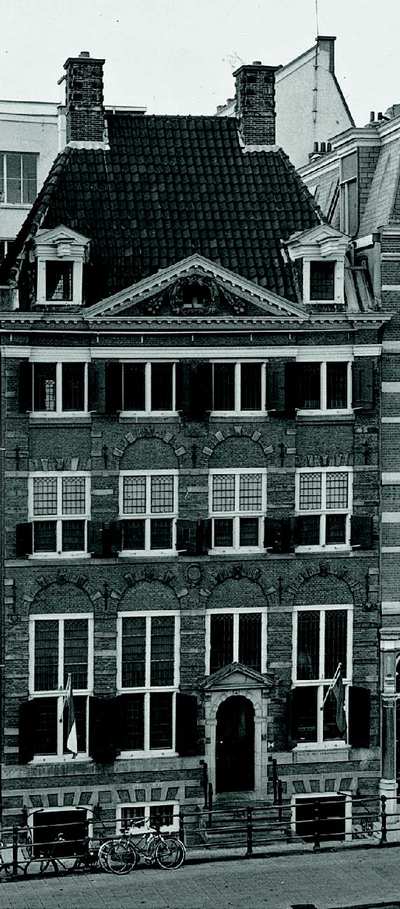

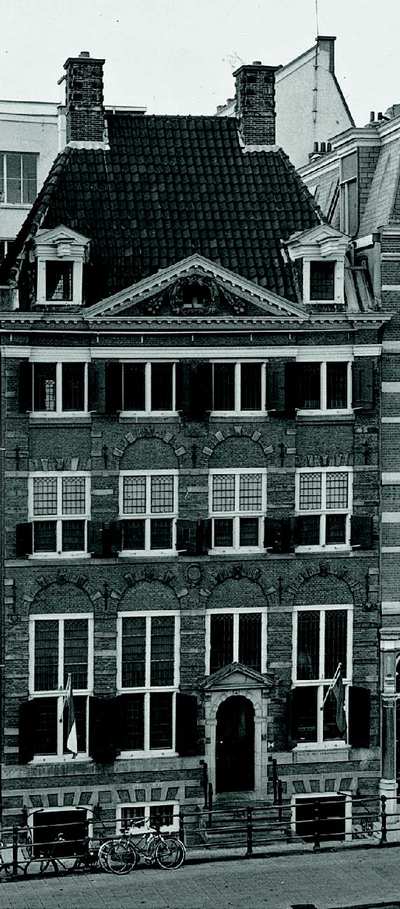

Дом‑музей Рембрандта на Йоденбрестрат

Может быть, тридцатичетырехлетний Рембрандт воображал, что отныне уподобится Рубенсу, будет разъезжать в собственной карете, а его желания будут предвосхищать домашняя челядь, кухарки, конюхи, ученики и ассистенты, растирающие краски? В любом случае он явно полагал, что достаточно богат, чтобы позволить себе дом, несравненно более роскошный, чем все, где ему случалось жи<