«Цель всякой истинной философии

есть педагогика в ее широком понимании

в качестве учения о формировании человека».

В. Дилътей

ПАРАДИГМА ДЕТСКОСТИ

Феномен детства как особого мира в европейской традиции появился достаточно поздно. Излишне напоминать, что отношение к детям менялось от эпохи к эпохе, что оно определено временем, культурой, цивилизацией. Это можно увидеть в трансформации образа ребенка в визуальных искусствах. Именно эпохе романтизма принадлежит открытие мира детей с их особыми фантазиями, играми, влечением к запретному и страхом перед ним. После открытия своеобразия детства, как кажется, оно стало идеализироваться и тем отделяться от мира взрослых. Дети — подобно первобытным народам в современном мифе о них — должны были репрезентировать исходное состояние гармонии с природой и самими собой. Взросление — тяжкий труд, а каждый этап наносит рану в точке роста — разрыва с привычным миром. Детство без мучительных исканий и кризисов дает неполноценного человека. Но романтика детства — такой же миф, как и ему предшествующий, в котором ребенок лишь «взрослый в миниатюре», не имеющий своей специфики. Однако двойным отрицанием (и старой и новой мифологемы) не впадаем ли мы в солипсизм актуальности, утверждая новый миф — страдающего, а потому получившего право на безнаказанность ребенка? Мы в стадии становления современного мифа. Но поскольку он еще не стал всеобщей и, как следствие, репрессивной моделью, посмотрим на его становление.

Для этого обратимся к фотографиям Евгения Мохорева. Но вначале зафиксируем то, что тела детей, не перешедшие в застывшее — взрослое — состояние, являют собой в наиболее чистом виде интенцию духа (intentio animi) человека, которая, согласно Августину, информирует объект, т.е. запечатлевает на нем свою форму. Отражая окружающий мир, тело проявляет свой. Но проявляет его не как световой луч, который «не приме-

шивает к себе субстанции того, чего он касается»33; оно вбирает контекст, 33 Майоров Г. Г. Формирование средневе-зависит от него. Если бы Августин знал о фотографии, он легко бы проил- ковой философии (латинская патристи-люстрировал свою мысль. У мистиков Средневековья есть размышление о к&'' '• 1979' с-257-том, что души, находящиеся в аду, стремятся в рай и иногда проникают в него. Но, попав туда, душа грешника начинает корчиться от боли, вызванной несоответствием с окружающим ее, и тогда она бежит назад. Верно и обратное. Когда мир взрослых касается тех, кто сохранил детскую непосредственность (а взгляд фотографа репрезентирует момент касания), он вызывает у них муку, выражающуюся в телесных позах. Тела утрачивают непосредственность реакций.

Фотографическое представление Мохорева можно понять лучше, если обратиться к трактовке ребенка в ангелологии. Согласно ей, ребенок не есть гомеомерия взрослого, ибо «детский мир одинаково чужд и греховной плоти, и свободе от плоти» (С. Булгаков). В православном образе детскости важную роль играет «канон лика Христа-ребенка, в образе которого отражено противоречие между телесным видом отрока и неотмирно-серьезным всеведающим взглядом» (К. Г. Исупов). В.В.Розанов безапелляционен — дети выше ангелов: «Нет детей — воображай ангелов... Есть дети —ангелы призрачны, тают, нет их». По сути дела мир детства противостоит не миру взрослых (ведь в каждом взрослом есть место детству, детству как цели; вспомним ряд: верблюд, лев, ребенок (Ницше)), но разочарованию, цинизму, скуке.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА

Взгляд фотографа существует не сам по себе, он техничен — вооружен камерой. Власть камеры, регистрирующей реакции тела, которого касается взгляд художника и которое он располагает, безгранична: она выстраивает диспозицию видимого. Пластические трансформации тела — внешние, но тем не менее значимые — отражают внутренние устремления культуры к подобию. Сила, деформирующая материю реального под визуальные стандарты, значительно превышает запаздывающие знания о результатах ее проявления.

А если реальностью выступают дети, то возможность насилия возрастает. Природа такого насилия двуедина. Во-первых, это насилие над тела-

ми детей — в случае порнографии, а во-вторых, насилие над зрителями — в случае предъявления им стереотипов детскости, которые заполняют собой сферу искусства. В педагогике это просветительские иллюзии, в политике—популизм, в искусстве — массовый успех, в бизнесе —прибыль. И все же в данной области есть фотографы, которые не вписываются в привычные схемы.

Первый из них — Евгений Мохорев. Фотограф выступает посредником напряженного диалога, который непрестанно ведут дети со взрослым миром. Сейчас. В наше время. Он открывает зазор между естественным поведением, в котором дети естественно (что не всегда означает: по-доброму) обращены друг к другу, и тем моментом, когда они, встречаясь со взрослым (а потому чужим, враждебным, агрессивным, регламентированным) миром, впервые проявляют волю и одевают маску. Точнее сказать, благодаря своей камере он создает условия появления этого зазора. Ведь дети чувствуют его искренний и заинтересованный взгляд, лишенный как патернализма и высокомерия, так и иллюзий беззаботного и счастливого детства. Его эстетика — не результат наложения взрослого взгляда на ребенка, а — что встречается редко — точности самоотчета в творческом кредо: «Я стараюсь быть на уровне ребенка. А когда я хотя бы чуть-чуть ставлю себя выше, ничего не получается». Ему свойственны доверие к тем, с кем он работает, и убежденность в возможности общей эстетики, общего поля реакций, общих состояний. К самоотчету художника всегда нужно подходить осторожно. (Оставим фундаментальную иллюзию позитивистам, доверяющим не только факту высказывания ученого, но и глубине его саморефлексии.) Что значит «не выше»? «Уровень ребенка»—здесь, по-видимому, установка, некий прием, которым пользуется фотограф, добиваясь нужного результата, а вовсе не попытка стать таким же. Смысловой контекст, художественное восприятие, фотографический и жизненный опыт не могут быть одинаковыми. Другое дело, когда речь идет о доверии к внутреннему миру ребенка, его возрастным проблемам, его интересам и ценностям. Но даже если ребенок начинает свою, спровоцированную фотографом, импровизацию, фотограф отсекает все не укладывающееся в его авторское представление о конечном результате, он работает по своим правилам.

Мохорева отличает доверительное и заинтересованное отношение к самоценности детского взгляда (мудрость, по Ницше, наступает тогда, когда человек уже не стесняется ни себя переживающего, ни себя стесняющегося, ни стесняющегося «себя стесняющегося», а равно принимает все состояния). Тогда детство, проживаемое до и без рефлексии, — род просветленной мудрости.

Однако не только фотограф смотрит на ребенка, но и ребенок на фотографа (то, как воспринимают дети себя, взрослых, мир, можно увидеть, к примеру, на фотографиях детской студии Игоря Лебедева). Воздействуют обе стороны. Смотрящим и информируемым являются и тот и другой. Сила образа и сила противодействия ему вступают в спор. Фотография тела — слепок не одной, но всех его деформаций. Восприятие и концентрация взгляда, пассивное и активное, идеальный образ и информированное тело сливаются в неразличимости.

ТЕЛА И ЗНАКИ

Посылаемые позами, жестами и мимикой сообщения детей ситуативны, уникальны и, что не противоречит содержанию работ, универсальны. Сообщения узнаваемы: кто в детстве, оставшись в одиночестве, не мечтал, кто не испытывал томления будущего? Просто фотограф доводит привычные состояния до визуальной формулы. Визуальная формула включает как следы воздействий мегаполиса, так и боль расставания с комфортом привычного мира. Код ее чтения, однако, не может игнорировать те изменения, которые произошли в самом взгляде, вобравшем и освоившем новации изобразительного искусства (авангардные и поставангардные модели), те стратегии чтения знаков телесности, от герменевтики до деконструкции, что заявили о себе в философии XX в.

Содержанием фотографии (точнее, скульптуры) тел мохоревских детей могут быть сдавленный крик о помощи, остро переживаемый страх перед неизвестным и одновременно желание неведомого, желание любви. При этом попытка расшифровки телесных знаков втягивает зрителя в сложную игру открытости — закрытости, поверхности — глубины, доверчивости— настороженности, свободы — принуждения, невинности — порока, желания — запрета. Код понимания мохоревских работ можно подо-

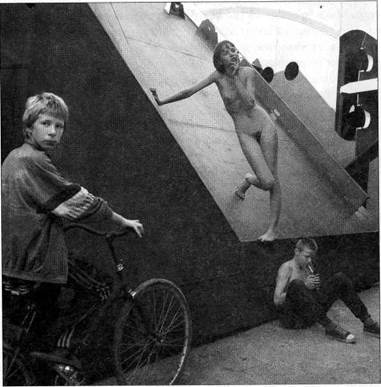

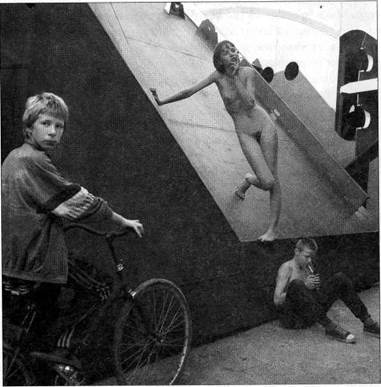

Е. Мохорев. «Саша и Костя (форт Константин, Кронштадт). 2002 г.»

брать, соотнеся последние с граффити — с их ломаными, остроконечными, агрессивными, а порой галлюцинаторно наезжающими друг на друга оплывшими формами букв и рисунков. Грезы — иная (при всей кажущейся пассивности — непримиримая) форма отношения к реальности. Изнанку того, что представляют себе современные дети города, можно увидеть на расписанных стенах: музыка, секс, наркотики, чаще боль, чем радость, чаще бунт, чем послушание, чаще сила, чем слабость. Психологическое состояние выдают стиль, ритм и цвет письма. Формы букв и натуральные изображения болезненно деформированы. Граффити — телесное письмо юности — эротичны, что, в частности, подметил у нью-йоркских граффитистов Ж. Бодрийяр: «... Уличная графика [graffiti] напоминает полиморфную извращенность ребенка — игнорирует границы между полами и определение эрогенных зон. Более того: граффити любопытнейшим образом превращают городские стены и углы, поезда метро и автобусы в некое тело — тело без начала и конца, наделенное повсеместной эрогенностью посредством письмен, как человеческое тело может преображаться посредством примитивных изображений и букв (татуировка)»34. Полагаю, что сопоставление 34 Baudrillard J. Symbolic Exchange and граффити с графикой снимков Мохорева (тоже, подчеркну, радикальной Death. London, 1993. P. 82. и изысканной) могло бы стать интересным кураторским проектом.

Дети часто еще не ведают, чего хотят, но в этом незнании через них говорит набирающее скорость время. Они несут на себе следы улицы — метафоры большого мира, — от встречи с которой на телесном уровне виден сбой идеального и защищенного мира, мира детских фантазий и затаенной метафизической грусти. В изломе линий мохоревских образов явлен результат столкновения детского мира иллюзий и надежд с миром взрослых. Детям предстоит выйти из состояния семейной привязанности в мир, в котором любовь — дефицит. По большому счету в этом мире не ждут ни мечтателей и идеалистов, ни детей улицы. Над первыми иронизируют, вторым не рады. Вследствие конъюнктуры ролей детям приходится встраиваться в порядок, в котором для выживания требуется не столько говорить правду, сколько уметь распознавать коварство, обман и жестокость, смиряться со злом равнодушия, с несправедливостью жизни, с которой в конце концов необходимо заключить пакт. Во взрослом мире ригоризм полудетских устремлений и черно-белое отношение к миру разбиваются о

многообразие норм; здесь успех определяется уступками и компромиссами. У тех, кто не вписывается, возникает ожесточение. Дети на фотографиях Мохорева не ожесточены. Еще не ожесточены.

Тело ребенка — место в космосе, пластичное сгущение в поле социума; это тело, несущее знаки, подобно тому как газон несет на себе следы грузового автомобиля. Все сочувствуют, но редко кто принимает участие. К тому же ребенок не подвластен режиму актуальности. Он не включен в его принуждения, рассчитанные на сформированную личность: дети еще не отличаются идентичностью, есть тело, но оно еще не приобрело приемлемую (культурную) функцию, проще говоря, не нашло способов представления своего желания, или категоричнее: «Идентичность сознания имеет место и возможна только на тех путях, которые проложены видимым телесным образом, обучающим меня владеть своим телом как я-объектом» (А.Н.Исаков).

Как показали исследования (П.А.Флоренский, Б. В. Раушенбах), вначале ребенок видит мир в обратной перспективе, а затем образование «научает» видеть мир как все — в прямой. Так и в этом случае: ребенок, мысля телом, гораздо точнее свидетельствует об изменениях и мутациях мира, чем это фиксируется аналитиками. С языком подростка дело обстоит так же, как с мистериальными танцами, язык которых в древности был понятен всем: со временем — с появлением зрителя — непосредственная физическая вовлеченность забывается. Взрослея, подросток сам находит средства, уравновешивающие и компенсирующие агрессию внешней среды, среди которых сигареты, алкоголь, наркотики, транквилизаторы и коллективное тело фанов —не самые редкие формы.

ВОПРОС ЖАНРА

В процессе работы художник сталкивается с двойной необходимостью: с одной стороны, создавая галерею детских образов, он выработал вполне отчетливый, узнаваемый стиль, стал мастером, который не только смотрит, но и получает удовольствие от суммарного эффекта редких состояний самоуглубления, неожиданных поз, мечтательного или смущенного выражения лица; с другой — окуная наготу то в мягкий, то в жесткий свет, он

знает о кодах чтения детских образов интеллектуала и эстета. Но ни отнесение его работ к «высокой эротике запретного» — линия, ведущая от фотографий Льюиса Кэрролла, — ни, напротив, обвинение в провокации «нездорового» интереса к детской обнаженной натуре не объяснят феномена фотографии Евгения Мохорева. Ведь «искусство, — как заметил Р. Дж. Коллингвуд, — это не роскошь... Самопознание есть основа всей жизни искусства». Оно —тяжелый труд по преодолению как фрагментарного (научного) подхода к человеку, так и идеологических, моральных, эстетических и прочих норм, определяющих взгляд современника. Вводя вектор «вечных» ценностей, искусство дает возможность преодолеть превращенное (Маркс), коррумпированное (Коллингвуд), циничное (Слотер-дайк) сознание.

Если освоенная (а с исторических позиций — отвоеванная) территория искусства Мохорева переживает свою вненаходимость режиму актуальности, то исследовательская позиция должна находиться там же, т. е. столь же радикально выходить за пределы штампов, связанных с представлением о ребенке в культуре. Способ не утруждая себя пониманием ругать или превозносить (что равно) — непригоден в деле мысли. И первое и второе наносит вред не только художнику, не поддерживая серьезность и реалистичность его творчества, не открывая контекст его творчества, но и самому исследователю, уходящему от знаковых явлений в искусстве. Перефразируя Оскара Уайльда, можно сказать, что художник всему знает цену, но ничего не ценит, если не переживает лично. Мохорев нарушает предписание «как надо», с одной стороны, и испытывает на прочность границы норм репрезентации — с другой. Поэтому его фотоязык узнаваем. Он показывает нам ребенка в момент, когда либидо последнего уже пробуждается, но еще не завладевает им; фотограф собирает в точку всю сумму воздействий. Возвращая нам нашу память о взрослении, он заставляет вспомнить острые переживания впервые осознанного конфликта культурных норм и природного влечения. Наиболее удачны образы мальчиков (часто обнаженных, но сила впечатления от их внутреннего состояния такова, что в моей памяти лучшие снимки одетых и обнаженных детей сливаются) в возрасте 12-16 лет, которые, как известно, отстают в развитии от сверстниц. Последние уже знают что-то такое, что делает их взрослее и определеннее в

целях, желаниях, жестах. Мохорев часто фотографирует детей в момент редких в их повседневной жизни состояний сосредоточенности и покоя. И ему удается создать такую атмосферу, в которой, по словам Ирины Чмы-ревой, «они, воспринимая объектив камеры как зеркало», всматриваются в свое «я». Другая Ирина, Ирина Грабован из Кишинева, где в 2000 г. проходила персональная выставка Мохорева, полагает, что на его фотографиях «детское тело, обнаженное, словно для врачебного осмотра, представлено в позах, рассчитанных на коллективное вуайеристское созерцание». Конфликт детских представлений и воздействия на них взрослых установок — нерв снимка. Мы наблюдаем, как позирующие с трудом выдерживают объектив, иногда раздражаются, иногда съеживаются, но всегда радуются тому вниманию, которое им уделено, однако никогда отдельное чувство не господствует тотально.

Можно ли отнести фотографии Мохорева к жанру ню? Что-то — быть может. Однако глубина проникновения во внутренний мир ребенка, персо-нальность образов мешают мне сделать это. Речь всегда идет не столько о поверхности, о фактуре и «внешнем» облике, сколько о психологическом состоянии, о столкновении и ломке взглядов, об экзистенциальных переживаниях. Парадоксальность и жанровая неопределенность фотографий Мохорева основаны на эффекте, который я назову «обнаженный портрет». Только в произведении, непосредственно связанном с конкретным подростком или ребенком, художник открывает нам свое кредо. Хаос разнообразных эмоциональных состояний и телесных движений он, подобно алхимику, пропускает через куб возгонки и получает на выходе продуманную элегантность, отточенность, не переходящие грань манерности и нарочитой театральности жестов.

Ему ведома мера репрезентации обнаженности ребенка, отличающая художника со сформировавшимся стилем. На сложность и деликатность темы, сопоставляя творчество Ларри Кларка, Салли Манн и Евгения Мохорева, обращает внимание Дмитрий Киян: «Дети и подростки. Тема в фотографии— одна из самых не столько сложных, сколько требовательных. Требовательность эта — обязательное следствие, необходимость, составная исключительного доверия, безусловного доверия к фотографу. Что фотограф преследует, что хочет показать, на чем желает акцентировать свое

внимание — все это всецело и исключительно в его руках, глазах и мыслях. В искренности и чистоте помыслов». С этим трудно не согласиться.

PERSONA GRATA

Часто можно услышать фразу об отсутствии эротики в фотографиях Евгения Мохорева. Но что имеют в виду, когда произносят это? Первый и основной аргумент: эстетика превалирует над эротикой. Утверждающий это на самом деле говорит, что у Мохорева эстетика все оке превалирует над эротикой35. А то, что последняя присутствует, краем задевая нашу память о прожитых состояниях взросления, подчеркивается утверждением о ее отсутствии. Мы тем самым утверждаем ее наличие в качестве проблемы нашего восприятия, проблемы «незаинтересованного» эстетического удовольствия, проблемы нашей оценки. Подобно тому как, повторяя: «Не хлебом единым», мы каждый раз указываем на принципиальную невозможность жизни без хлеба. Там, где эротики нет, о ней не вспоминают. Поэтому у Мохорева нет не эротики, но эротики вульгарной. Его способность извлекать эстетически окрашенное эмоциональное переживание из столкновения фактур, поз, выражений лица, пожалуй, не имеет равных в этой теме.

Элемент эротики (и не важно, сокрыт он или нет) в сфере визуальных искусств зависит не только от изображенного, но и (здесь остро стоит вопрос меры) от установок и ценностных предпосылок смотрящего. Присутствие насилия и эротики разлито в замкнутой атмосфере тесных пространств, которую с позиций кинематографичной или журнальной эротики не опознать. Эротика пульсирует в глубине образа, окрашивая атмосферу напряженной эмоциональностью, исток которой — в смутном, часто еще не осознанном влечении. Герменевтика эротического неизменно приводит к анализу авторского взгляда, к структуре его целеполагания, к этическому строю его реакций, к границе самоцензуры.

В лице Мохорева мы имеем фотографический аналог прустовского феномена переработки чувственного восприятия в «чистую» эстетику форм. Поэтому утверждение, что он снимает обнаженных детей «без эротики», — и самообман, и истина. Та истина, которая столь прочно изгнана из искусства, что любые усилия на этой стезе воспринимаются как авангардный,

35Впрочем, этот аргумент давно используется в «оправдании» наготы в изобразительном искусстве: «Теперь кажется непонятным, что были люди, которым своеобразность обстановки „Пикника" Манэ мешала видеть его спонтанность. В этой картине не может идти речи об эротике даже для наиболее предвзятого мнения» (Гаузенштейн В. Нагота в искусстве. М., 1914. С. 172).

отвечающий духу времени ход. Не потому ли работы Мохорева цепко и плотно захватывают наше внимание, изумляют (т. е. на время ввергают в состояние отказа от ума), заставляя в одночасье перейти от созерцания к внутреннему переживанию? А если к этим фотографиям зритель в своем сознании не возвращается — значит, он прошел мимо памяти своего детства. Как, например, мимо переживания по поводу того, что другие (здесь фотограф персонифицирует инстанцию наблюдателя как такового) замечают проявление интереса подростка к обнаженному женскому телу. Интрига кадра —в схваченном моменте борьбы со смущением, когда ребенок, застигнутый в момент подглядывания, заметил это, смутился, но еще не справился со своим смущением, а лицо еще не успело перестроиться и овладеть собой («Подростки у озера, 2001 г.»).

В произведениях Мохорева есть несколько типичных элементов. Первая—групповая фотография: одни мальчики, юноши или последние с девушкой. Вторая — портрет. Повтор ситуаций неизбежен, как неизбежна логика развития сцен мифа. Однако если быть до конца честным, никогда не будешь логичным. Художник знает эту максиму. Красота здесь оказывается силой, заставляющей не забыть себя, не отказаться от всеобщности морального закона, но, напротив, познать его силу, отвести эротические импульсы, остановиться. Мы видим мальчика со стрекозой на фотографии «Артур и стрекоза, 2000 г.» и застываем, прерывая поток привычных чувств. Видим свернутое до иероглифа тело, геометрический ритм линий, который прерывается стрекозой как знаком, знаком небесного послания и откровения. Зритель не только забывает свой эротический импульс, но и воскрешает, пусть на миг, момент единства античного — оно же космическое — переживания красоты, воплощающейся в перспективе всех жизненных практик. Признаться себе в этом сегодня (после стольких потрясений и открытий эстетики ужасного, имморального, декадентского и саморазрушающего творчества, после ставшего естественным подозрения в «нечистом» интересе к фактуре и эстетике обнаженного тела ребенка) —значит выпасть из времени, но тем самым — что совсем не очевидно и тем более с необходимостью не следует — попасть в его средоточие, в его сакральный механизм производства нового. В свою очередь, это означает разархива-цию архаического пласта сознания, т. е. проживание с ритуальной серьез-

Е. Мохорев. «Саша-хамелеон». 1997

ностью его действительности. Этический взгляд питается энергией неразъ-ятой красоты. Именно ее присутствие позволяет увидеть сообщение тела ребенка. Вопреки предубеждениям.

Для художника неустранимо сопереживание тому, кого касается взгляд его объектива. Это качество радикально противостоит/опережает симптомы разорванности сознания, социальной ткани, объектов переживания и проживания. Дисконтактность, равнодушие и редуцированная до визу-альности коммуникация устраняются искренним заинтересованным взглядом, который собирает и удерживает внимание, фиксирует и делает доступным другим то, что в реальности проскакивает как редкое состояние, которое тем не менее каждому знакомо. Но редкость — не казус, не изобретательность, а типичная для этого времени реакция тела на взгляд фотографа.

Выверенный до четкой формулы спор с контекстом составляет основной массив фотографий Мохорева. Его увлекает поэтика холодных подъездов, ванн коммунальных квартир, заброшенных промышленных пространств, барж, фортов под Кронштадтом, разрушенного здания, останков дамбы. Пространство рэйв-культуры, культуры, находящейся на границе взрослого и детского мира. Здесь же активируется архаический сюжет превращения порядка в хаос, тщеты усилия и импульса к созиданию. Такие места всегда вызывают противоречивые чувства: страх и интерес, табу и импульс его нарушения, брезгливость и влечение. Они же —модное место проведения рэйвов и ночных parties. Это не бутафорская среда для детских игр, но милитаристская среда настоящего мира, которая привлекает своей подлинностью. Дети, обживая материальные останки ушедшей эпохи, подключаются к тому времени, когда и объекты, и взрослые сами были детьми. Фотограф, помещая детей в эту подлинную, дышащую былой мощью, но остывшую среду ржавого железа и бетонной стены, входит в противоречие с тем, что маркируется метафорой «нежный возраст». Его «обнаженные портреты» — контррельеф брутальности останков прежних дисциплинарных пространств, метафора ранимости и знак того, что субтильные, открытые, обнаженные состояния преходящи, что они не могут жить в другом мире. Присутствие насилия неочевидно: нет ни решеток, ни колючей проволоки детской колонии (излюбленная тема иностранных

фотографов, работающих в теме «Русские дети»); его выдает отсутствие полноты жизни, наполненности движения, открытости.

Настроения, разлитые в обществе, создают свои стереотипы изображения детей в искусстве. И мало кому из художников удается противиться им. Под взглядом камеры парализуются мышцы, тело замирает, а внутреннее движение проступает отчетливее и красноречивее. Но под взглядом той же камеры, зрачок которой говорит о твоей несвободе, мир детства сталкивается с агрессивным и дисциплинирующим миром порядка, заставляя нас (так же как и детей) включить свое воображение, реконструировать жизнь вещей ушедших эпох. Своеобразие таланта Евгения Мохорева проявляется не столько в формально-эстетическом модусе, сколько в личностном опыте, удерживающем состояние перехода.

В его эстетизации детского тела можно прочитать экологический подход. Ребенок слаб, как природа: сегодня обоих защищают и охраняют. Фотограф же делает это своими средствами. Работая на границе «дозволенного», он проверяет не только себя, но и нас, общество на предел допустимого в искусстве, на нормы визуальной репрезентации, на определение границы искусства и китча (ведь есть же непримиримые критики Евгения Мохорева, например священник В. Зайцев из Екатеринбурга, которые считают, что его творчество порнографично и вообще сплошной китч). В ответ на такую критику С. Л. Кропотов справедливо замечает: «Чужерод-ность (гетерогенность) фотографий Мохорева — как в том, что они выставляют напоказ инакость, гетерогенность подростков, так и в том, что они разрушают единство наивного, невоспитанного взгляда — восприятия живописного или фотографического объекта как стабильного, непротиворечивого, не слишком сложного для потребителя „вечного", в смысле музейного, искусства. Как и все современное искусство, они раздражают тем, что „чрезмерно" усложняют жизнь, гибридизируя ее героев, подпорчивая ее целостность фотографическими образами». Мохорева отличает тонкая игра репрезентации мира ребенка через тело, лицо, жест — и через взгляд, который обращен на ребенка: именно эту конструкцию взгляда мы апро-приируем, когда рассматриваем сюжеты сквозь сеть смыслов, фотографические цитаты и аллюзии. Переплавленная в незаинтересованный взгляд чувственность создает интригу непонимания привлекательности. Вот, к

примеру, образ, который не допускает желания, сублимирует интерес, — причудливая и одновременно статичная поза мальчика, отпечаток полноты жизни в угасшем движении, подчеркнутый стрекозой. Однако остановка внешнего движения дает энергию внутреннему, отсылая ко сну — символу смерти, к беззащитности, к грезам нимф.

Уход в эстезис питается 25-м кадром эротического удовольствия. Нет его —имеем пустой политкорректно выстроенный образ. Но как любовь неполноценна «без черемухи» (Пантелеймон Романов), так и без обращения к основному инстинкту трудно захватить и удержать взгляд пресытившегося вуайериста.

КОНТЕКСТ ПОДОЗРЕНИЯ

Его фотографии настойчиво повторяют: таких детей нет. Они — из сферы воображаемого, из апокрифов о детстве святых, мыслителей, гениев. Мы видим не реальный, но представленный фотографом мир, в котором ведут диалог дети-философы и дети-эстеты. Их личный опыт находится в стадии проживания, в моменте напряженной работы сознания, они —в поиске отношения к своему телу, к публичности проявления чувств. Тело как случайность, как риск (Дитмар Кампер). Риск индивидуального тела— не совпасть с образом, остаться в зоне свободы — может привести к саморазрушению или принятию новой стратегии активного и свободного распоряжения своим телом (Синди Шерман).

Поместив детей в фокус внимания, Мохорев заставляет их интенсивно проживать время съемки. Итогом служит публичность. Но, массмедиизи-руя и закрепляя их в художественном образе, фотограф подвергает их жесткому испытанию. Отдельная и малоисследованная тема: как влияет фотограф на тех, кого фотографирует? Дает ли опыт творческого состояния? Переживают ли они нечто, что выбивает их из повседневности? Сообщается ли опыт познания своего тела, жеста, выражения? Ввиду специализации Мохорева тема приобретает дополнительный смысл. Его дети — самоуглубленнее, мечтательнее, сильнее и более открыты, вернее сказать, раскрыты, чем в жизни. Он дает им гарантию качества проживаемого момента, защиту от повседневности, приобщает к творчеству.

На снимках отсутствуют агрессия, порыв, активность. Сбой видимого. Ребенок, на миг утративший дар речи, забывший свои состояния и имена предметов, начинает говорить телом. Интригуют загадка источника удовольствия и неопределенность инстанции того, кто же на самом деле смотрит, показывает, фиксирует. Чьи эмоции? Смотрящего? модели? фотографа? Легко сослаться на соприсутствие. Но как в удовольствии, так и в производстве смыслов тождества нет. К тому же жесткая репрессия литературности соседствует с провокацией размышления о драме детского мира, рикошетом ломающей тела, о новой ситуации — утрате тела в виртуальных потоках и массмедиальных пространствах.

Перед лицом кризиса традиционных представлений старые, попавшие в контекст современности фотографии, например обнаженных детей, меняют знак и прочитываются как непристойные, а непристойные и порнографические воспринимаются как наивные, излишне психологизированные, желающие нравиться и одновременно упивающиеся производимым эффектом нарушения норм приличия. Мохорев, зная о контексте подозрения в отношении обнаженного тела ребенка в искусстве, рискует заявлять свой взгляд. И его решимость оправдывает себя. Идя против течения — репрезентации красоты, не разъятой с этической составляющей, — он предъявляет детей с «взрослыми» глазами. Формальному поиску противопоставлен гносеологический подход: познание мира детей. Акцент на пластическом решении, на чистой форме, которая есть лишь фантазмический слепок, уступает диалогу с конкретным образом.

НАСТЯ, АЗИС, КОСТЯ И ДРУГИЕ

Мохорев не относится к детям как к абстрактным телам-моделям. Часто называя фотографии по имени того/тех, с кем работает, он подчеркивает персональность снимка. Налицо двойное вычеркивание: кажется, нет ни таких детей, ни взрослых, таким взглядом смотрящих на них. В итоге получаются фотографии, несущие особый заряд провокативности: удовольствие и вызов к соразмышлению.

Фотографии Евгения Мохорева повествовательны. Некоторые кинематографичны настолько, что сразу же представляешь мизансцену диа-

лога, события, драмы. Вот они поссорились и застыли в невнимании друг к другу, вот только что встретились и еще не определили, как вести себя, вот они увлечены своими играми. Обращает внимание то, как Мохорев работает с образом девочки/девушки. Одну из них зовут Настя. Ее угловатость усилена взглядом фотографа, еще более нейтральным и равнодушным, чем взгляд объектива его камеры. Этот незаинтересованный взгляд предъявляет смотрящим (не видящим ее в жизни) отсутствие развитых форм женщины / женской магии. Художник подходит очень близко к внутреннему истоку ее равнодушия, которое он использует в качестве контраста пробуждающейся чувственности у мальчиков-подростков. Ее недоверчивый взгляд —тому пример. Она высвобождается из-под опеки. Она не хочет нравиться; сильная натура не ищет мужской власти. Но в силе ее нежелания намечается глубина проблемы. Впрочем, в данный момент нет ощущения открытости и уязвимости.

Особый разговор о групповых снимках. Например «Андрей, Настя и Дмитрий (форт Константин, Кронштадт, 2001)». Здесь два пространства: Настя обнажена, но не вызывает интереса у остановившегося велосипедиста и закуривающего и ни на кого не смотрящего подростка — они всецело захвачены более важным событием, процессом съемки, во время которой (что для фотографов часто невыполнимая задача) они должны вести себя естественно. Обнаженная неактивна, ее почти нет. Степень ее присутствия сродни давно висящему, а потому примелькавшемуся и не вызывающему никакого интереса плакату. Он вне поля внимания, поскольку утратил свежесть впервые попавшегося на глаза образа.

Мохореву удивительным образом удается «атомизировать» каждого в групповом портрете или жанровой съемке. В силу возраста коллективное тело детей гораздо более плотное, и они зависят друг от друга. На его фотографиях они разобщены, словно одновременно говорящие по мобильному телефону люди. Вот, например, «Саша и Костя (форт Константин, Кронштадт). 2002 г.», «Азис и Женя (Светлая комната). 1999». Обращенные к самим себе, мечтающие (но не как мальчики Дейнеки о небе) каждый о своем, они составляют пару так, будто это коллаж отдельно снятых фигур. Нет реакции-диалога одетого и обнаженного, знакомого и незнакомого. В

Е. Мохорев. «Настя, Сергей и Никита (Кронштадт), 2001 г.»

героях нет готовности действовать, сделать движение. Они ждут, мечтают, предчувствуют индивидуальную судьбу и личную встречу. Их мечты невинны. Хрупкость другого мира подчеркнута столкновением с контрастным, часто агрессивным фоном. Принимая несовершенность мира, хотим ли того или нет, мы оказываемся на стороне камеры, воплощающей взгляд постороннего. Мы в безопасной (не потому ли, что лицемерно называем это «красивым»?) позиции наблюдателя. Но желание красоты — объективная потребность. Как стремление к запретному, к преодолению страха перед неизвестным. Как потребность в жертве. То, что красота — спутник жертвы, которая, как известно, в пределе должна быть невинной и прекрасной, знают не только специалисты по древней истории, но и читавшие Батая и Сада и обучившиеся современным стратегиям чтения художественного письма.

Другая фотография— «Настя, Сергей и Никита (Кронштадт), 2001 г.», в которой, если не пытаться анализировать, а полностью довериться первому ощущению, мы легко считаем «эстетику» фотографии «на память»: парень с девушкой и другом. Лишь ее полуобнаженность, ее равновесие, невозмутимость и естественность раздражают матросов. Они смущены ровно настолько, насколько привычно «строит» выражение их лиц фотоаппарат решивших сделать снимок «на память». Неосознанно они уже смотрят на себя глазами тех, кому потом будут показывать этот снимок. Сигаретный дым, окутавший голову одного из персонажей, — способ уйти в привычный жест. Делая невозмутимое — а потому искусственное — лицо, он сопротивляется проявлению своего переживания, находится в фазе утрированного взрослого.

Групповой портрет с девушкой «Подростки у озера, 2001 г.». Сюжет все тот же — они одеты, она обнажена по пояс. Она спокойна, они — в разной степени озадачены. Развернутая