Первые пять минут мы беспокойно бродим по первому этажу, как две собаки, неустанно ищущие след. Он идет впереди, я за ним. В гостиную, обратно в кухню, на террасу и обратно в дом. Он озабоченно меряет шагами свои бывшие владения, делает четыре шага в одном направлении, потом три в другом, взгляд его мечется по сторонам. Останавливается, переводит дыхание, немного запоздало оформляет свои впечатления в слова, которые вырываются у него по капле, с перерывами, как вода из неисправного крана.

Наконец мы выходим на террасу, где останавливаемся на пару минут, рассматривая газон между высокими деревьями. Воздух холодный, но, оказавшись на солнце, мы быстро потеем. Режиссер снимает очки, вытирает глаза запястьем, чешет за ухом и оглядывается по сторонам, прежде чем снова наполнить легкие и нырнуть в очаг страха. В следующий раз он останавливается на кухне.

– Дом на меня действует почти удушающе, – говорит он, когда я его нагоняю. – И это очень странно, потому что я все время думаю о маме.

Мы поднимаемся по ступенькам и оказываемся в большой угловатой гостиной, обставленной современной мебелью из светло‑коричневой кожи, с черной каминной пристройкой у стены, которую сделала еще его мама.

– Газобетон, – усмехается он. – И конечно, ее непременно нужно было сделать шестиугольной, из‑за чего ее практически невозможно вписать в меблировку. Но как же, это же архитектор нарисовал. Паркет положил уже я, она бы это никогда не сделала. При ней тут был бетонный пол, выкрашенный в серый цвет. Вещи ведь не должны выдавать себя за что‑то, чем они не являются.

Так считала его мама. И то же самое, почти слово в слово, говорит жена режиссера, Бенте, о своем муже. Он ненавидит, когда что‑то старается выдать себя за то, чем оно не является. Это касается чего угодно: домов, еды, одежды. Он терпеть не может, когда она пытается украсить мир вокруг них, и даже перестал смотреть документальные фильмы о животных, потому что узнал, что сцены со львами и землеройками на самом деле постановочные и склеены между собой, хотя подается это все так, как будто камера следит за будничными аутентичными драмами одного и того же животного.

Об этот‑то бетонный пол около шестиугольной пристройки сын и разбил после смерти матери все ее запасы фарфора, давая выход злости и разочарованию.

– Это было просто невероятное ощущение, – говорит он. – Мы должны были убрать в гостиной, и в процессе уборки я расколотил весь фарфор. Там были всякие дикие уродливые безделушки. Мама экономила больше, чем следовало бы, так что все тарелки в конце концов оказались разрозненными, из разных сервизов, и меня это страшно бесило. Весь этот фарфоровый хлам как будто олицетворял мою маму. А еще она всегда выставляла цветы в горшках на улицу, чтобы они, как она выражалась, умерли естественной смертью. Замерзли, – смеется он. – У нее просто духу не хватало вырвать и выкинуть цветок. Ну оно и понятно, это, конечно, нелегко.

Так он ходит из комнаты в комнату и тихо проклинает все изначальные недостатки дома и все мамины ошибки по части обстановки и обустройства. Войлочное ковровое покрытие на втором этаже, неуклюже расположенная ванная у входа и вся эта демонстративно модернистская пристройка. Плюс его собственные более или менее удачные попытки исправить ошибки – как будто это самого себя он пытался исправить. Конечно, далеко не все его попытки завершились триумфом – как, например, «этот проклятый фриз», который должен был быть сделан в его старой ванной, на заранее оговоренном расстоянии от потолка, но который из‑за того, что режиссера не было дома, когда приходил «этот идиот‑маляр», «без всяких на то оснований» приклеен теперь безо всякого отступа у самой штукатурки, и до сих пор это ужасно его раздражает.

– Все эти ошибки и недостатки, – стонет он. – Все, чего я пытался достичь своими перестройками, – это немного выправить линии. Но оказалось, что это совершенно невозможно сделать в условиях старого дома, не стоило даже браться. Этот дом нужно снести и отстроить заново.

* * *

Мы проходим через бывшую гостиную семьи Триеров дальше, сквозь двойную дверь со стеклянной вставкой, в бывшую комнату его мамы. Маленькая комнатка, в которой Ингер Хест укрывалась после ужина, укладывалась на свою тахту, слушала радио и раскладывала пасьянсы. Часами.

– Иногда она разрешала мне полежать в углу под пледом. Но все равно всем понятно было, что главное тут пасьянс, – рассказывает Триер, указывая рукой на место, где раньше стояла тахта.

Зато, говорит он, отец никогда не отказывал ему в физическом контакте. Будучи ребенком, Ларс часто сидел у него на коленях. Мама тоже иногда его тискала, но гораздо, гораздо реже. Ингер Хест была человеком нервным. Темперамент соседствовал в ней с повышенным давлением, так что она пыталась всегда держать себя в руках и обычно ограничивалась тем, что выражала неудовольствие простым погружением в свои карты.

– Она постоянно говорила о своем повышенном давлении. Очень мученически. Каждый раз, когда я баловался или не слушался, мне говорили, что я сведу ее в могилу. Мы оба были ужасно вспыльчивыми, и я помню, что мне постоянно грозили тем, что у мамы взорвется сосуд в голове, если я выведу ее из себя.

В семье никогда не говорили о том, что Ингер Хест подвержена фобиям, но, став взрослым, Ларс фон Триер узнает ее симптомы в своих собственных.

– Она, например, никогда не ездила на лифте, ну и часами раскладывать пасьянсы – это, конечно, ярко выраженная мера по приглушению страха, которая, вообще говоря, смахивает на невроз навязчивых состояний.

Ингер Хест жила в вечном страхе болезней, врачей и больниц, и единственной ее эффективной защитой было простое отрицание из трех букв. «Ты всегда можешь сказать „нет“» – таков был ее девиз. Отказаться от визита к врачу или госпитализации. Или от самой жизни, если дело вдруг зайдет настолько далеко. Поэтому она всегда тайком держала при себе маленькую склянку с таблетками, которые помогли бы ей покончить с собой в случае смертельной болезни.

Даже когда в больницу нужно было не ей самой, а Ларсу, она не могла скрывать ужаса, сидя в приемной у врача, так что в возрасте пяти‑шести лет Ларс и сам начал бояться.

– В детстве ты ведь не думаешь, что мама подвержена страхам, – ты просто начинаешь реагировать так же, как она, – объясняет он. – То есть, в моем случае, приходишь к врачу и отказываешься от обследований. А может быть, я как‑то, бессознательно пытаясь наладить с ней контакт, наткнулся на тему болезней, на которую она мгновенно среагировала, потому что именно этого она сама ужасно боялась. Я не знаю, возник бы мой страх, если бы она так не боялась. Я, честно говоря, не задумывался об этом раньше, только сейчас вот, в разговоре с тобой, но обычно мне бывало очень сложно обратить на себя ее внимание, и только в приступах страха она вдруг вспоминала обо мне, потому что это была наша точка пересечения.

В детстве Ларс больше всего на свете боялся двух вещей: ядерной войны и аппендицита. Ядерная война в комментариях не нуждается. Аппендицита же он боялся не столько из‑за вероятности смертельного исхода, сколько из‑за того, что при аппендиците обязательно нужна операция. Поэтому каждый вечер он лежал в кровати и нажимал на живот, прислушиваясь, не отзывается ли тот болью.

– После долгих размышлений я решил, что, несмотря ни на что, все‑таки предпочитаю аппендицит атомной войне. При аппендиците я мог бы просто убежать куда‑то в лес, спрятаться там и спокойно умереть, без того, чтобы мне кто‑то помешал. Тогда у меня была бы возможность самому контролировать события. Но ядерная война… да ну, каждый раз, когда я слышал над собой звук самолета, я лежал, дрожа всем телом, и был абсолютно уверен, что вот, теперь она началась.

Бывали долгие периоды, когда Ларс спал по ночам на матрасе под письменным столом в маминой комнате. Укладываясь в свой маленький четырехугольный бункер, он был в принципе готов ко всему: у него были, например, электрическая грелка и таз на случай того, что ночью он заболеет и его вырвет, чего, кстати, он тоже боялся до ужаса, вспоминает Триер, и тут же добавляет, по привычке вписывая собственную жизнь в жизнь своих кумиров:

– Это же чистый Бергман!

– А грелка зачем? Это на случай ядерной войны?

– Да нет, наверное, скорее на случай аппендицита.

– Почему ты ложился под письменным столом?

– Там я чувствовал какое‑то спокойствие. Мне там положили матрас. Это было единственное место, где я мог жить, так что я тщательно там все подготовил: таблетки от головной боли, стакан воды, маленькую штуку с водой, в которой я смочил бы тряпку для прикладывания себе на лоб. Каждый вечер я принуждал себя делать одни и те же повторяющиеся действия, и, когда наконец‑то совершал их все, я мог наконец уснуть, чувствуя себя даже чуточку… свободным…

Он внезапно останавливается:

– Мне нужно в туалет.

Он отсутствует довольно долго. То ли ему уж очень нужно было в туалет, то ли что‑то случилось.

– Я, честно говоря… неважно себя чувствую, – говорит он, снова появляясь в гостиной.

– Что такое?

– Ну, у меня просто расстройство желудка – чисто по Бергману, – и мне тревожно. Что странно, потому что я столько времени тут провел. Я постараюсь взять себя в руки.

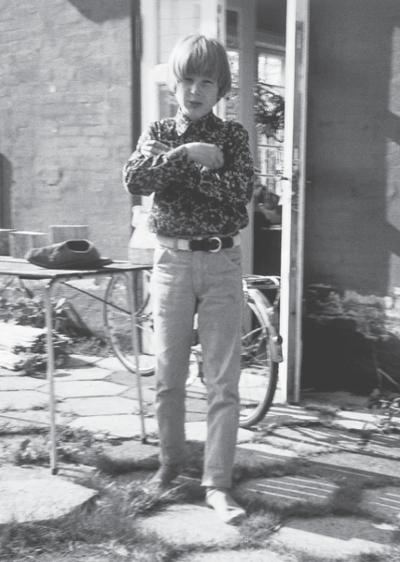

«Это наверняка мама меня так подстригла, – говорит Ларс фон Триер об этой фотографии, где ему около пяти лет. – Ей было сорок, когда я родился. Она выглядела немного старше – скорее всего, потому, что оттрахала все Министерство социального развития сверху донизу».

– Все в порядке, твоя единственная задача – просто находиться в этом доме.

– Как же, как же, – смеется он. – Это как раз и есть самое сложное.

Любимый слабак

Отец Ларса фон Триера, Ульф, был тихой и надежной гаванью. Он рассудительно задавал тон в доме, в котором его хрупкая драматичная жена дирижировала своими фантастическими идеями. Теплый, веселый и всегда готовый пойти навстречу отец, ни больше ни меньше.

– Он был очень милый. Сама порядочность, – говорит Ларс фон Триер, когда мы входим в бывший отцовский кабинет, превращенный теперь в комнату подростка, с охряно‑желтыми стенами, украшенными плакатами с лошадьми и большим веером матерчатых медалей с соревнований по конному спорту, висящих на длинных разноцветных лентах. – Вон там стоял письменный стол, еще у него был уголок, в котором он обычно сидел и читал. Он сам ко мне не выходил, но я мог прийти сюда, если был расстроен, и тогда он брал меня на колени. Там всегда для меня хватало места.

Когда мама закрывалась в своей комнате, это, по словам Ларса, выглядело так, как будто она поворачивалась спиной и к своей семье, и к жизни.

– Когда она закрывала дверь, это значило вроде как: «Ну все, у мамы больше нет сил». И тяжелее всего тогда приходилось моему отцу. Он обладал такой ярко выраженной, особенно по сравнению с ней, человечностью. В этом была его слабость. Он так хотел избежать скандалов и не решался относиться к ней критически, – говорит он и добавляет со смехом в голосе: – Так что, по‑моему, нет ничего странного в том, что я ненавижу женщин!

«Я не знаю, думал ли Ульф, что я его сын», – говорит Ларс фон Триер. По крайней мере, он ничем не выдавал обратного. Когда дело в семье шло к скандалу, он всегда ускользал в свой кабинет, но вообще был крайне принципиальным господином, который кричал на Свидетелей Иеговы и отказывался вставать, когда входит король.

Со временем Ларс начал брать с собой отца, отправляясь к врачу, в больницу или другие подобные предбанники ада. Потому что, в отличие от мамы, которая сама терзалась страхом и в конце концов могла просто внезапно встать и уйти, отец был абсолютно спокоен. Однажды Ларс прямо спросил у него, не боится ли он смерти. На что отец ответил: «Нет».

– И я поверил в это безоговорочно.

Ульф Триер считал миссионеров, генералов и школьных учителей детьми дьявола. Представителям организаций, собирающих деньги на какие‑либо нужды, он никогда не давал ни копейки. Из принципа – считая, что все подобные расходы должны покрываться из налогов. Когда в дверь стучались Свидетели Иеговы, он кричал, чтобы они убирались подобру‑поздорову, – в других ситуациях он никогда не повышал голос. Когда дело в семье шло к скандалу, он всегда ускользал в свой кабинет, где погружался в счета или стопки желтых папок, принесенных с работы в Жалобной комиссии по вопросам страховок по инвалидности.

– Я думаю, что мама была ужасно влюблена в этого Хартманна и считала, что он прекрасный человек, в то время как мой отец слишком пассивный – и он правда таким был. Но сложно не стать пассивным, если знаешь, что жена тебе изменяет.

– Нашел ли ты другие фигуры отца, на которые мог бы равняться?

– А как же, – смеется он. – Ницше, Стриндберг и Бергман – все они наверняка были ужасными отцами, но я могу на них равняться без совместного проживания.

Ульфу Триеру было пятьдесят лет, когда родился Ларс, и режиссер до сих пор помнит единственный раз, когда они играли в футбол. Отец объявил в тот день, что собирается показать сыну, что такое спорт. Мальчик стал в воротах.

– Сейчас я отправлю мяч вправо, – сказал отец.

– Ну, я и пошел вправо. А он ударил влево, – смеется Ларс фон Триер. – Вот что такое спорт, объявил он. На этом игра закончилась. Потому что оказалось, что спорт – это идиотизм, какой смысл продолжать.

* * *

Если свою привычку всегда говорить правду Ларс фон Триер унаследовал от материнской семьи типа «нет», то истоки его привычки дразнить окружающих, вполне вероятно, заложились еще в детстве во время общения с отцом, который делал все, что в его силах, чтобы поставить мальчиков в неловкое положение каждый раз, когда семья выходила за порог. Он преувеличенно хромал на виду у прохожих, надевал свою шляпу на трость, волочил ногу или еще как‑то выдавал себя за умственно отсталого.

– Он был довольно смешной, – говорит Ларс фон Триер. – У нас, кстати, была еще специальная триеровская считалочка, которой он меня научил. Рассказать?

На пару секунд он замолкает, как будто разбегаясь, потом начинает декламировать. Сперва медленно и ищуще, но мало‑помалу темп нарастает, и в конце концов между словами не остается даже пауз, так что он выпаливает их на одном дыхании:

– Раз‑два‑три‑четырах‑арфы‑нынче‑в‑лирах‑лирах‑лиры‑нынче‑в‑арфах‑арфах‑арфы‑нынче‑в‑карпах‑карпах‑карпы‑нынче‑в‑курах‑курах‑куры‑нынче‑в‑дурах‑дурах‑дуры‑нынче‑в‑дамках‑дамках‑дамки‑нынче‑в‑парках‑парках‑парки‑нынче‑в‑звездах‑звездах‑звезды‑нынче‑в‑гнездах‑гнездах‑гнезда‑нынче‑в‑белом‑белом‑частный‑нынче‑в‑целом‑целом‑целый‑нынче‑в‑частном‑частном‑синий‑нынче‑в‑красном‑красном‑пчелы‑нынче‑в‑залах‑залах‑залы‑нынче‑в‑парах‑парах‑раз‑два‑три‑четырах‑это‑все. – Он поднимает взгляд. – Разве это не странно? – спрашивает он, как будто считалка пробила себе дорогу к его речевому аппарату против его воли. – У них в роду ее передают по наследству. Мой дед передал ее моему отцу, и они ее немного изменили и расширили – получается, что каждое поколение добавляет что‑то свое. Мы с детьми тоже собираемся что‑то добавить.

Мы выходим из комнаты, подходим к старой лестнице, которая, извиваясь, поднимается на второй этаж в сопровождении не менее старых, выкрашенных в белое перил, которые повторяют каждый изгиб стены.

– Мой отец был очень веселым человеком. О маме такого не скажешь – как только она чуть‑чуть веселела, ей сразу же надо было укрыться в своей комнате и побыть одной.

– Как ты думаешь, почему ты так критически к ней относишься?

Он останавливается на лестнице как вкопанный:

– Ну, наверное… Понимаешь, она мне не нравится чисто внешне, – объясняет он и добавляет чуть позже, видя, что я не нахожу этот ответ исчерпывающим: – Это наверняка потому, что я в детстве был так ею очарован. Она была всем моим миром. Но как только я повзрослел, все стало с точностью до наоборот. Мне казалось идиотским то, как она говорит, то, что она говорит и считает. Ну, знаешь, как в переходном возрасте, когда ты просто оптом все это ненавидишь. Я считал, что ее смех был каким‑то дико нервным. Хе‑хе‑хе! Я ненавидел то, как она выглядела, она казалась мне очень отталкивающей. Ну, собственно, и сейчас кажется, – говорит он и продолжает подниматься по лестнице. – Знаешь, многие говорят: ах, моя мама была такой красивой, – раздается откуда‑то сверху. – Так вот, я не из таких.

* * *

Режиссер исчезает за дверью первой же комнаты на этаже.

– Здесь была моя первая детская, – говорит он, когда я догоняю его в маленькой угловой комнатке, где покатые стены, кажется, надвигаются на нас.

Именно здесь Ларс провел первые годы своей жизни. В его воспоминаниях комната осталась уютной и милой, каждые двадцать минут наполнявшейся рельсовым грохотом от проходящей электрички.

– Это был хороший шум, похожий на сердцебиение. Мне, я помню, часто снилось, как будто я сплю в поезде. Я боялся ночей, но всегда радовался тому, что кто‑то бодрствует, а можно ведь считать, что поезд по‑своему бодрствует. Меня всегда очень трогало представление о том, что кто‑то бодрствует, пока все остальные спят, – значит, и я могу позволить себе заснуть.

Он до сих пор помнит, как лежал здесь в своей кровати и в нем боролись страх со стыдом, потом страх снова брал верх, и тогда Ларс крался по темной лестнице к свету, к маме и папе.

– Я шел на цыпочках, потому что отказывался признавать, что спускаюсь, вплоть до того самого момента, когда уже стоял внизу, – смеется он. – Не уметь управлять своим страхом очень стыдно. И это ощущалось точно так же, как сейчас, когда мне страшно, и, чтобы избавиться от страха, я выпиваю бокал вина: да, немного стыдно, но какое же облегчение. Проще, конечно, было идти к отцу, мама всегда реагировала: что, опять? А ну иди посчитай до ста.

Так что он возвращался обратно в комнату и считал до ста. Очень, очень быстро. После чего снова спускался к родителям. Так он и ходил вверх‑вниз, пока наконец не засыпал.

Комната по соседству оказывается чуть просторнее, и в ней Ларс фон Триер провел большую часть своего детства, но зайти так далеко с первого раза нам не удается.

– Слушай, ты… – говорит он из коридора. – Можно я похожу тут три минуты один и попробую успокоиться? Потом я снова к тебе вернусь.

Диспетчерская башня

Перед тем как лечь спать, Ларс часто спрашивал у мамы, не умрет ли он сегодня ночью. Тем самым он просил, конечно, не статистической оценки риска того, что его короткая жизнь оборвется в течение следующих двенадцати часов, но простой гарантии, что мир никуда не денется к завтрашнему утру, чтобы ему самому не нужно было переживать по этому поводу. Заверения, что аппендицит не сведет его в могилу прямо сейчас, а атомная бомба за ночь не упадет на землю. Тщетная попытка уговорить маму хоть однажды сделать исключение, быть взрослой и встать между ним и грубой непредвиденностью мира.

В детстве у Ларса с матерью была магическая, как он говорит, связь: он верил, что как она скажет, так и будет. Поэтому так важно было, чтобы она уверила его, что мир – и по возможности Ларс вместе с ним – никуда не денется к завтрашнему утру. Но ложь не относилась к числу добродетелей в вероисповедании Ингер Хест – даже невинная ложь во спасение, которая могла бы вернуть нервному мальчику сон. Так что она всегда оставляла приоткрытой дверь в мир катастроф, отвечая – совершенно резонно, надо признать, – что хотя вероятность, без всякого сомнения, очень и очень мала, но исключить ее полностью все‑таки нельзя, потому что аппендицит может развиться очень быстро, а на Данию в данный момент направлено шесть тысяч ракет, одну из которых вполне могут ошибочно выпустить.

И как говорит теперь жена Ларса фон Триера, Бенте:

– Как бы я хотела, чтобы его мама перестала говорить ему: «Ты же такой умненький мальчик», а сказала бы вместо этого: «Ты очень сильный и здоровый мальчик, и ты не умрешь завтра, а доживешь до 110 лет».

Я присаживаюсь на край кровати и выглядываю сразу в шесть узких окошек с белыми перекладинами, выстроившимися в ряд на мансардной стене. Его детский вид из окна, продолговатая картина мира, сильно смахивающая по пропорциям на киноэкран. Солидный кусок неба сверху, соседские красные черепичные крыши снизу, и шум ветра в зеленых кронах на фоне.

– Мне нужно в туалет, – кричит он откуда‑то с лестницы. – Потом можем снова вернуться к разговору.

Изредка Ларсу удавалось вымолить у мамы какой‑то другой ответ, и тогда он мог успокоиться. Но в большинстве случаев она продолжала стоять на своем, и тогда ему самому приходилось справляться со своими проблемами здесь наверху, в диспетчерской башне. Точнее говоря, на высоком подоконнике, где он пускал в ход собственное волшебство и каждый вечер предотвращал ядерную войну, расставляя безделушки в определенном порядке. Подвиг, за который, как ни странно, никто никогда его так и не поблагодарил.

Я слышу, как внизу щелкает бачок, как будто в нем нет воды. Шесть минут спустя дверь туалета открывается и на лестнице раздаются шаги.

– Ну вот, – говорит он, входя в комнату.

– Что ты там делал так долго?

– У меня есть множество туалетных ритуалов из‑за которых я вообще не могу толком пользоваться чужими туалетами, – отвечает он, улыбаясь, и усаживается на кровать рядом со мной. – Единственное, что меня в этом радует, – это что Бергман тоже был туалетным фетишистом и соглашался пользоваться только собственным туалетом.

Так мы и сидим на краю кровати, слегка наклонившись вперед и упираясь ногами в пол, как зрители в кино или алкоголики на скамейке, не сводя глаз с высокого подоконника, на котором один из нас полжизни назад переставлял фигурки в своем маленьком внутреннем мире в попытке спасти большой внешний.

– У меня на подоконнике был этернитовый балконный ящик с цветами, от которого сверху посередине откололся осколок. Так вот, для меня было делом крайней важности следить за тем, чтобы этот осколок сидел точно на своем месте. Вернее, днем он мог валяться на подоконнике как угодно, но каждый вечер я его возвращал обратно на место…

Он встает с кровати, подходит к окну и несколько секунд скользит ладонями по белому подоконнику.

– Тем самым я должен был сохранять равновесие… чтобы ядерная война нас не задела.

– Что родители говорили о твоих страхах?

– Да ничего, как ни странно, – отвечает он, возвращаясь к кровати.

В те времена ни о каком неврозе навязчивых состояний, конечно, ничего не слышали, однако его родители не могли не видеть, что с их сыном что‑то не в порядке. Несколько раз в температурном бреду Ларс сражался с какими‑то, как он говорит, «неровными узорами», которые нужно было подправить; кроме того, был период, когда он впадал в истерику, если на его простыне обнаруживалась хоть одна складка. Он ревел, кричал и отказывался спать, пока мама не разглаживала ее полностью.

– Тогда, мне кажется, она по‑настоящему испугалась моего сумасшествия, – улыбается он.

Чуть позже, лет в одиннадцать, он как‑то сидел и смотрел телевизор, и тут ему показалось вдруг, что он как будто слышит все звуки через воронку. Ларс пришел в ужас, выбежал на террасу, пытался что‑то сделать, но ситуация не менялась: все звуки доносились откуда‑то издалека. Отец сказал, что это чушь какая‑то, но Ларс кричал и плакал, его рвало, он был уверен, что серьезно болен и ему срочно нужно в больницу.

– Я так испугался тогда, так испугался, – говорит он. – Это тянулось месяцами, и я делал все что угодно, чтобы этого не знать. Надевал наушники на предварительно заткнутые ватой уши, чтобы ничего не слышать, потому что тогда бы я не слышал и того, что все как будто через воронку. – Он поворачивается ко мне. – И я, вообще говоря, не помню, чтобы это когда‑то прекратилось, – смеется он. – Так что я, наверное, продолжаю слышать через воронку.

Своих собственных детей Триер охотно утешает заверениями вроде: «Нет, ты не умрешь от ангины».

– Даже слышно ведь, как приятно это звучит. И потом, что я еще могу сказать? Да! Очень даже может быть, что до завтра ты умрешь. Вдруг у тебя разовьется отек горла, и ты не сможешь больше дышать. И тогда ты умрешь, а мы даже и не услышим ничего. Не то чтобы очень часто, но такое случается, – говорит он. – Если ты ставишь перед собой цель всегда быть стопроцентно честным, ты делаешь это главным образом для себя же самого. Мир, черт бы его побрал, настолько опасный и непостижимый, что хоть несколько детских лет можно позволить себе не знать, что Земля в любую секунду может погибнуть от столкновения с кометой…

Он встает с места, подходит к окну и выглядывает на улицу.

– В конце концов, в один прекрасный вечер я просто оставил осколок лежать на подоконнике, – говорит он. – По мере взросления ты вообще перестаешь так уж бояться конца света, потому что понимаешь, что с определенной точки зрения может быть благодатью заполучить в голову метеор. Просто это бесполезно, потому что дети должны жить. – Он замолкает и добавляет чуть позже: – Ну, в любом случае, это, к счастью, не я решаю.

– Больше не ты…

– Нет, правда, – смеется он. – Я и сам потихоньку пришел к этому выводу.

* * *

Однако детство Ларса фон Триера не сводится только к страху, ядерной войне и ужасно смятым простыням. На небольшом расстоянии от себя и своей мамы он становился живым и находчивым ребенком, вовлекающим мальчишек с улицы в игры – в разных уголках старого дома, под скатом крыши, в шкафах, в болоте в зарослях камыша, рядом с рельсами, или в саду, который они весь изрыли, выкапывая норы, в которых устраивались потом на одеялах и ели печенье. И, как ни странно, в этой обязательной части игры Ларс не чувствовал никакого страха.

– Все происходило под землей, высоко в воздухе на каких‑то тонких ветвях, у речки или на рельсах. Сейчас мне кажется совершенно невероятным, что мои родители так спокойно это воспринимали. Я, по крайней мере, не помню, чтобы они беспокоились, – говорит он и добавляет с зарождающимся смехом, – что меня, конечно, задевало.

Став взрослым, Ларс фон Триер принялся чинить отпор всему, что считалось хорошим тоном в доме его детства. Всему, кроме вкуса. И в детстве, и сейчас его окружают лампы Поля Хеннингсена и Ле Клинт. «Против этого я никогда даже не пытался протестовать», – говорит он. На фотографии Ульф Триер и одиннадцатилетний Ларс, одетый в свою любимую рубашку с разноцветными хиппи‑полосками.

Если уж без ложной скромности, говорит Ларс, он прекрасно умел лазить по деревьям. И он был без ума от канатной дороги, которую мальчики смастерили, натянув между древесными кронами длинную веревку, по которой катались туда‑сюда, держась за велосипедный руль. Иногда они забирались на иву, на самые дальние и тонкие ее ветки, клонившиеся к самой дороге, по которой проезжали грузовики, и висели там на высоте пяти метров. Карабкаясь по водосточным трубам, они поднимались на выступ на уровне третьего этажа и шли по нему – «за угол! Это с ума сойти как опасно, между прочим, выступ был ужасно ненадежный».

Товарищи обычно были младше Ларса, поэтому именно он решал, во что они будут играть, рисовал карты для поиска сокровищ и устанавливал правила.

– Ну и потом, не исключено, что у меня было на толику больше фантазии, чем у остальных. Однако я признаю, что это попахивало эксгибиционизмом: я хотел, чтобы все смотрели на меня, и чувствовал себя лично уязвленным, когда кто‑то из друзей отказывался вдруг играть в предложенную мной игру. Это как с киношками – здесь я тоже контролирую игру в маленьком мире, в котором мне доступен особый контроль, которого в большом мне точно не видать.

В материальном отношении родители Ларса жили чуть лучше соседей, и подарки на Исландсвай, 24 тоже бывали весомее, чем в округе, так что комната Ларса была наводнена дорогими игрушками. Он очень любил модели всех видов и мастей, от своих маленьких фургончиков «фольксваген» до больших и сложных систем вроде железной дороги с прилегающей к ней гоночной трассой, для которой он вдохновенно мастерил горы из папье‑маше, клеил вокруг жженые опилки и делал кусты из оленьего мха.

– А здесь в шкафу у меня было специальное отверстие, – говорит он, поднимаясь с кровати, и вытягивается на цыпочках, чтобы дотянуться до верхней дверцы платяного шкафа у стены.

Сюда, на верхотуру, он усадил одного из друзей, предварительно подведя к шкафу контакты и вкрутив туда маленькую лампочку, а сам садился у окна и переговаривался с другом морзянкой.

– Тут в стене была кнопка, на которую нужно было нажимать. След, наверное, остался до сих пор, – говорит он, подходя к этому месту, и наклоняется, пытаясь нашарить кончиком пальца след на крашеной панели. – Вот! – восклицает он наконец. – Это было под впечатлением от Бэтмена, как в Бэтпещере.

Кроме того, когда в доме появился первый цветной телевизор, Ларс смастерил для него пульт управления из электромотора, привинченного к крышке ящика для сигар.

– Очень гротескно, по‑моему, – смеется он. – Я взял довольно мощный мотор, насадил его на ось из рукоятки метлы и приделал несколько кнопок, к каждой из которой привинтил по мотку стальной проволоки. Нужно было только провернуть рукоятку метлы и выбрать нужный канал. Проблема, собственно, была только одна: устройство и само получилось размером с телевизор.

Еще он натянул шнурок для транспортировки рубашек на второй этаж, так что маме нужно было просто повесить вешалку на шнурок и потянуть за его конец. На двери Ларс повесил гири на веревках, которые медленно опадали, стоило только отпустить дверную ручку.

– Я часто играл вот в этой кладовке, – говорит он, когда мы выходим из комнаты, останавливаясь на лестнице и указывая на белую дверцу снизу в стене. – Забирался туда и лежал под крышей и кучей изоляционных слоев. И таких вот тайных нор по всему дому у меня было несколько. Я часто в них прятался, лежал там, как в материнской утробе, читал комиксы про Бэтмена, ел печенье и прекрасно себя чувствовал.

* * *

Мы возвращаемся на первый этаж, где он тут же открывает какую‑то дверь и шаг за шагом начинает спускаться по оказавшейся за ней лестнице. Спуск здесь крутой, на покрытых темным лаком ступеньках многолетний износ оставил свои светлые следы, и по пути вниз лестница делает разворот вдоль стены, изъеденной пятнами сырости. И вдруг мы оказываемся на месте, в самом низу, в мертвой подвальной тишине, в окружении забитых ненужными и забытыми вещами стеллажей.

– Как же это смешно! – вырывается у него, когда мы осторожно и чуть наклонившись вперед пробираемся вперед по какому‑то коридору. Мы даже разговаривать вдруг начинаем по‑другому, тише, как будто голоса тоже заметили, что на нас давит вес целого дома, и считают, что и они должны согнуть колени. – Я помню, что здесь было так жутко – по сравнению с общей цивилизованностью гостиных. И вот я спускался сюда, на подземный уровень – и тут лежал уголь.

Под потолком вьется сложная система труб, которые заворачивают за угол, исчезают в стенах и прокладывают по дому одним им ведомые маршруты. Некоторые голые, некоторые покрыты разноцветной изоляцией. В одном месте из стены торчит ослепляющая голая лампочка.

– Это полупроходной технический этаж, я часто спускался его исследовать. И это было прекрасно. Здесь были стены, но мы вытащили из них несколько кирпичей, чтобы добираться до самых дальних концов.

Дома на Исландсвай царила совершенно особенная свобода. Ларс руководил играми для соседских мальчишек. Они рыли норы в саду, бродили между камышей у речки, искали сокровища и брали друг друга на слабо, карабкаясь вверх по водосточным трубам и забираясь на самые тонкие ветки деревьев.

– Но как насчет твоей клаустрофобии? Неужели ты не боялся?

– Нет, абсолютно, я мог залезть куда угодно. Это было как приключение.

Похоже, что мы зашли в машинное отделение, своего рода ground zero[4]. И я понимаю вдруг, что все то изнурительное, разрушительное и размытое, что демонстрирует Триер в своих ранних фильмах, вполне могло быть заложено здесь, на этих сумрачных квадратных метрах.

– Здесь стояла печь. И она была вполне мифологической величиной… ну, для ребенка, – говорит он, останавливаясь в маленькой каморке. – Мы держали уголь под лестницей. Его привозили в мешках, здесь вот, у окна, был специальный скат. Потом его нужно было сгрести лопатой, шум стоял ужасный. Потом нужно было подергать за какую‑то решетку, чтобы пепел упал. Все это было так… – Он вздыхает. – У нас была еще газовая колонка наверху, в ванной, с таким неугасаемым синим огоньком, ужасно занимательным, – я часто лежал по вечерам в ванне в темноте и его разглядывал. Но прекраснее всего, как я сейчас помню, и истинно так по‑тарковски, было затопить печь. Тогда нужно было разогреть дымовую трубу. Пока у нас не появилась газовая зажигалка, папа делал это газетами. Когда газета сгорает в дымовой трубе, она это делает с совершенно особенным шумом, так – бррррр!

Мы возвращаемся обратно, проходим через цивилизованные комнаты, выходим из дома и останавливаемся под сияющим с синего неба солнцем на плитках террасы, бросая последний взгляд на сад. Сад, как говорит Триер, был изначально «сумасшедше красивый».

– Там росли три огромные плакучие ивы, а в самом конце была груша с самыми вкусными грушами в мире. Когда я сейчас вспоминаю, как залезал наверх их собирать, это чистое счастье.

Он складывает пальцы одной руки, как будто сжимая в них воображаемую грушу:

– Господи, какие же они были вкусные! – Потом он указывает на противоположный угол сада. – А вон там, в зарослях, мы рыли свои норы. Когда совершаешь такие шаманские путешествия, как я сейчас частенько делаю, нужно представлять себе, как опускаешься в нору в земле, – и у меня перед глазами всегда стоят именно эти норы. Я помню один день, когда валил сильный снег, я пришел домой из школы, и все было белым‑бело, и тогда я забрался в нору, в самую глубину, там, где у нас были сложены одеяла и всякие странные вещи. И это было просто… аааах! – хрипло шепчет он.

Входная дверь заедает, так что нам не удается закрыть ее с первой попытки. Но повадки двери он тоже знает наизусть.

– Ей просто нужно чуть больше уверенности, – раздается у меня за спиной.

– Черт побери! Это было жутко неприятно, – восклицает режиссер, когда мы поднимаемся по последним ступенькам и выходим на дорогу, где он придерживает меня за руку, пока проезжает машина.

– Слушай, эта вот твоя книга, – вздыхает он, когда машина проезжает и мы выходим на дорогу. – Я действительно очень надеюсь, что дальше станет приятнее.

Повиновение – школьные годы

На пороховом складе

Три недели спустя я, уже немного опаздывая, гоню машину по главной улице Киногородка, краем глаза замечая, как по левую руку красными отрезками проносятся здания. Это представительская часть бывших казарм Аведере. Здания по правую руку желтые. Здесь раньше располагались танковые мастерские, и когда стало понятно, что на имеющиеся деньги можно купить больше желтых квадратных метров, чем красных, Ларс фон Триер настоял на том, чтобы «Центропа» выкупила именно эту часть бывших казарм, и сам первым въехал в здания, известные нам теперь как Киногородок в В<