Ценителям воспоминаний, возможно, знакома книга Елены Лурия «Мой отец А. Р. Лурия» – портрет выдающегося русского нейропсихолога глазами ребенка. Прежде чем поделиться выдержками из этих удивительных по зоркости мемуаров, несколько слов о том, чем нам интересна фигура Александра Романовича Лурия.

Во‑первых, Лурия был другом Эйзенштейна. Во‑вторых, эта дружба основывалась на общности интересов: как Эйзенштейн, так и Лурия интересовались движением и жестом. В 1923 году Эйзенштейн (совместно с Третьяковым) написал статью «Выразительное движение» для так и не вышедшей Энциклопедии театра[1947]; в 1929 году статью под таким же названием (правда, во множественном числе и, конечно, имеющем в виду другое содержание) опубликовал в Большой медицинской энциклопедии Александр Лурия.

Наконец, Лурия и Эйзенштейн не только интересовались сходными вопросами, но и планировали совместные опыты и исследования, фрагменты из которых приведены в книге Елены Лурия[1948]. Каждый из них понимал, что выразительное движение на сцене и выразительное движение в психологическом плане – разные системы, но оба верили, что у этих разных систем одни и те же биологические и органические корни. У Лурия Эйзенштейн черпал сведения о генетической психологии, о том, как формируются движения у эмбриона и как они замещаются более сложными формами организации движения[1949]. В свою очередь, Лурия часто просил Эйзенштейна порисовать – и наблюдал за зарождением движения карандашом по бумаге.

Вот как звучит одно из воспоминаний дочери Лурия – о совместном с отцом визите на квартиру к Эйзенштейну:

Сегодня они разговаривают о царе Иване Грозном. Папа замолчал, он слушает, а Сергей Михайлович что‑то ему объясняет и рисует на обороте рукописи <…>. Карандаш оставляет на бумаге след – плавную закругленную линию, волну, падающую и вздымающуюся – вверх, вниз. И через несколько секунд, когда линии смыкаются, а карандаш замирает, я вижу на желтоватом листе напряженные плечи, упавшую на грудь голову и руку, откинутую в каком‑то напряженном изломе. Этому человеку очень плохо, очень тяжело, и его протянутая рука, его ладонь принимает на себя давящую тяжесть и опускается. Страдание – говорит тонкий голос <Эйзенштейна>, взлетая вверх и замирая на секунду. Выразительность! И снова карандаш плавно и закругленно летит по бумаге и рождается другой человек. Нет! Это тот же самый, но в следующую минуту человек, который страдает.[1950]

Вот другое воспоминание – возможно, оно проливает свет на одно из направлений совместных изысканий Эйзенштейна и Лурия:

Сергей Михайлович был папиным другом; их связывало многое, и прежде всего радость интеллектуального общения. Они пережили вместе много тяжелых лет, лет, когда люди боялись откровенно говорить даже с собственными женами. Дамоклов меч ареста висел над их головами. В эти страшные годы (где‑то после окончания войны) Эйзенштейн показывал папе рукописи великого режиссера Мейерхольда, арестованного в 1939 году. Архив Мейерхольда после его ареста был спрятан у Эйзенштейна на даче, на втором этаже в деревянном стенном шкафу, и я видела, как папа и Сергей Михайлович вдвоем разбирали эти папки.[1951]

Чем архив Мейерхольда мог заинтересовать психолога Лурия? Было бы наивным считать, что когда‑нибудь кто‑либо ответит на этот вопрос. Тем не менее, если предположить, что разбор папок на даче был движим общими научными интересами наших героев, можно указать на одно звено, объединявшее новейшую психологию того времени, с одной стороны, и новейшую театральную теорию – с другой.

Поясним. Я уже говорил о том, что Эйзенштейн и Лурия верили в биологическое (а не психологическое) происхождение выразительных движений. Вера в био ‑начала была исходным постулатом биомеханики – теории сценического движения, выдвинутой Мейерхольдом (и развитой его учеником Эйзенштейном) с целью, помимо прочего, опровергнуть теорию Станиславского об актерском переживании.

Одной из научных опор биомеханики, по Мейерхольду, был парадокс психолога Уильяма Джеймса, который, оспаривая Дарвина, утверждал, что выразительные движения не выражают, а вызывают эмоции. Как можно судить по упомянутой статье Лурия в Большой медицинской энциклопедии, последний тоже считал, что причина выразительных движений – не в субъективных переживаниях человека:

В<ыразительные> д<вижения> есть, прежде всего, выражение протекающих в организме б<олее> или м<енее> глубоких изменений, другой стороной которых является то или иное субъективное состояние. Последнее есть не причина в<ыразительных> д<вижений>, но их сопутствующая сторона, причем общим корнем обоих процессов являются глубокие изменения физиологической динамики, связанные иногда (как, например, при интеллектуальной деятельности) с деятельностью центральной нервной системы и, в частности, коры, а иногда (например, преимущественно при резких аффектах) с деятельностью симпатической и секреторной системы. Поэтому достаточно ввести в действие тот или иной нервный или секреторный аппарат, чтобы получить те или иные «выразительные» изменения, связанные иногда с произвольной скелетной мускулатурой (мимические и пантомимические движения), иногда же с непроизвольной мускулатурой (изменения в кровообращении, сужение зрачка, деятельность потовых желез и т. п.).[1952]

Простыми словами, выразительные движения выражают не наши мысли и чувства, а состояния и реакции организма, которыми эти мысли и чувства обусловлены.

Вернемся к воспоминаниям дочери Лурия. Эйзенштейн и Лурия были столь близкими людьми, пишет она, что известие о втором инфаркте режиссера явилось для отца настоящим потрясением.

Я помню, как папа позвал меня в кабинет, усадил рядом с собой на диван и необычным для него ровным голосом медленно сказал: «Сегодня ночью умер Сергей Михайлович»… За окном был серый зимний день, в папином кабинете – полутемно. У меня перед глазами замелькали снопы светлосиних искр, и я почувствовала, что через тело прошел электрический ток, как было в раннем детстве, когда я засунула ножницы в штепсельную розетку.[1953]

Там же Елена Лурия сообщает читателю своих воспоминаний об известном эйзенштейноведам обстоятельстве смерти Эйзенштейна:

Сергей Михайлович умер в ночь с 10 на 11 февраля 1948 года. На столе с разложенными книгами лежала страница последней рукописи. Одна строка ее была изломана и переходила в запись: «Здесь случилась сердечная спазма. Вот ее след в почерке»…[1954]

Здесь поражает не то, что сердечная спазма (внеурочное движение непроизвольной мускулатуры) получила внешнее выражение в работе произвольной мускулатуры, отвечающей за движение пера. В конце концов, это может случиться с любым сердечником. Поражает то, что, верный себе, Эйзенштейн – этот неустрашимый исследователь жестов – нашел в себе силы зафиксировать это наблюдение на бумаге – и уже тем санкционировал дальнейшее изучение этой темы.

ГРАФОЛОГИЧЕСКИЙ ЖЕСТ

Словосочетание «графологический жест» предложено не нами. Им пользуются искусствоведы, когда, например, говорят о графической энергии шрифта в политических плакатах или о неистовстве мазка у Ван Гога или у Сидни Поллака[1955]. Карпалистика лишь позаимствовала этот термин у искусствознания и распространила на литературу и кино.

В русской поэзии начала XX века графологическому жесту повезло. Напомним об «Эпилоге» Кузмина (1907), который имеет смысл привести целиком:

Что делать с вами, милые стихи?

Кончаетесь, едва начавшись.

Счастливы все: невесты, женихи,

Покойник мертв, скончавшись.

В романах строгих ясны все слова,

В конце большая точка;

Известно – кто Арман, а кто вдова,

И чья Элиза дочка.

Но в легком беге повести моей

Нет стройности намека.

Над пропастью летит она вольней

Газели скока.

Слез не заметит на моем лице

Читатель плакса,

Судьбой не точка ставится в конце,

А только клякса.

Биографический и библиографический подтекст образа романа, в конце которого – «большая точка», выявлен А. В. Лавровым и Р. Д. Тименчиком в их совместном комментарии к «Эпилогу». Горькая ирония по поводу счастья невест и женихов связана с недавней женитьбой друга Кузмина, а имена героев – с вымышленным сентиментальным романом «Любовь Элизы и Армана, иль Переписка двух семей», который читает в пушкинском «Графе Нулине» Наталья Павловна[1956].

Не претендуя на роль сокомментатора, укажем на одну графологическую параллель. Придуманный Пушкиным роман – эпистолярного жанра, то есть жанра, в котором с большей вероятностью, чем в других романах, может встретиться указание на почерк. К эпистолярным (наполовину – в нем есть и повествовательные главы) принадлежит и роман Александра Дюма‑сына «Дама с камелиями», героя которого, по счастливому совпадению, зовут Арманом.

В отличие от более известной, чем сам роман, инсценировки его сюжета, в книге Арман не присутствует при смерти Маргариты, а узнает о ней постмортем – из писем к нему умирающей. Потрясавший театры мира жест – смерть в объятиях раскаявшегося возлюбленного (так, мы знаем, умирала в этой роли Сара Бернар) в романе предстает как жест графологический. Вот как кончается последнее из писем Маргариты к Арману:

«Несмотря на жар, сжигавший меня, я решила одеться и поехала в „Водевиль“. Жюли одела меня в красное платье, иначе я была бы похожа на труп. Я пошла в ту ложу, где назначила вам наше первое свидание, все время я не сводила глаз с того места, которое вы занимали в тот вечер и на котором вчера сидело какое‑то чудовище, которое шумно смеялось на все глупые шутки актеров. Я вернулась домой полумертвая. Всю ночь я кашляла и харкала кровью. Сегодня я уже не могу говорить и с трудом поднимаю руки. Боже, Боже, я умираю. Я ждала этого, но не думала, что можно еще больше страдать, чем я страдаю, и если…»

Следующий за этим ряд выведенных Маргаритой букв было невозможно разобрать, и дальнейший текст был написан Жюли Дюпре. (Пер. С. Антик.)

Обсуждая графологический жест в литературе начала века, нельзя не вспомнить об уникальном содружестве поэтов и художников русского футуризма, породившем рукописные (и разрисованные) книги стихов и сопутствующие им теории о том, чем важен почерк для поэта. Так, манифест Хлебникова и А. Е. Крученых «Буква как таковая» (1913) устанавливает зависимость между «настроением» поэта и почерком, передающим это настроение читателю[1957]. В печатный вариант этого манифеста[1958] не вошли слова, записанные рукой Хлебникова в черновом наброске, носящем заглавие «Буква как буква»: «Листы черновика суть подмостки, где буквы, почерк – лицедеи»[1959].

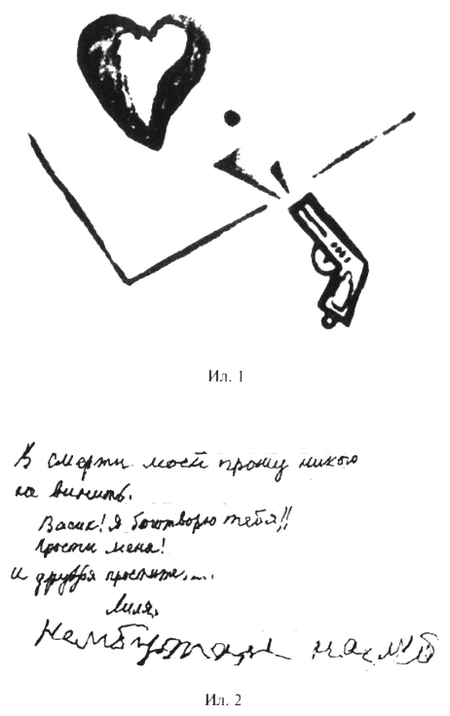

Именно лицедеев в лице рукописных букв и знаков препинания выводили футуристы из кулис черновика на открытую сцену рукописных книг. Взглянем на «точку пули в своем конце», о которой думает герой «Флейты‑позвоночника» (1915) Маяковского и которая звучит едва ли не ответом на кляксу Кузмина. В издании 1919 года поэма любовно переписана красивым почерком Л. Ю. Брик, которой Маяковский посвятил это издание. Разрисовал издание сам Маяковский. На соответствующей странице к «точке пули» пририсованы лист бумаги, сердце и нацеленный в сердце пистолет (ил. 1).

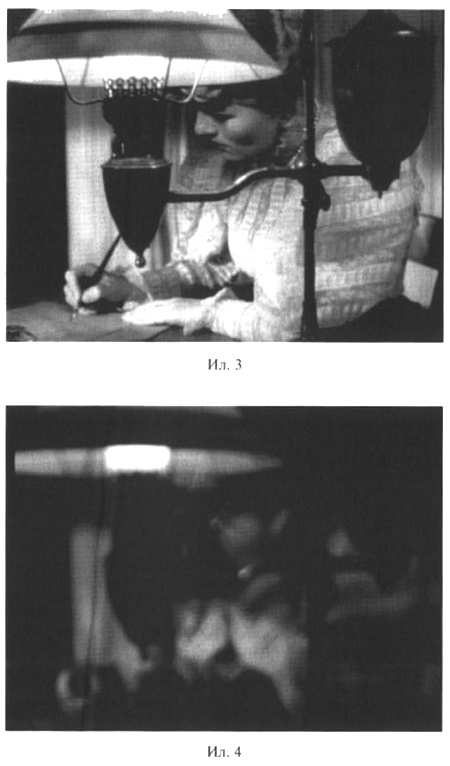

В жизни самой Лили Брик точкой стала не пуля, а таблетка. В недавно обнародованной предсмертной записке под подписью Лили Брик можно прочесть слово нембутал – по всей видимости, подсказка так и не подоспевшему врачу. Нажим, размер и наклон в написании этого слова указывают на борьбу умирающей со сном (ил. 2).

ГРАФОЛОГИЯ КИНО

Как нам уже приходилось говорить, кино – наиболее благодарный для почерка вид искусства. Здесь письмо предстает не только в увеличении, которому позавидует графолог‑криминалист, но, если нужно, и в процессе написания – и вот мы наблюдаем уже не только за начертанием букв, но и за движением пера. Кому, как не кинорежиссерам, заняться наукой графологией?

У этого вопроса почтенная история. В 1910 году его задал автор неподписанной заметки «Графология в синематографе»:

Не приходилось ли вам заметить, что почерк в поясняющих надписях картин фабрики А постоянно крупный, а в картинах фабрики Б постоянно мелкий, что отец, пишущий своей дочери, и дочь, отвечающая ему, имеют совершенно одинаковый почерк, между тем как мы отлично знаем, что 16‑летний подросток и старый профессор не могут выводить совершенно одинаковые буквы. Вот почему в синематографических драмах почерк того или другого действующего лица должен по возможности применяться к его характеру, и потому с художественной точки зрения слишком недостаточно, если все поясняющие надписи фабрик А, В, С и т. д. будут изготовляться чисто механически специальным служащим.[1960]

В 1918 году на почерковедческие возможности кино обратил внимание и Федор Сологуб, которому кинофабрика «Русь» заказала сценарий. Предложенный Сологубом сценарий носил название «Барышня Лиза» и представлял из себя стилизацию старого сентиментального романа в письмах (время действия – конец 20‑х – начало 30‑х годов XIX века), по жанру похожего на тот, который в «Графе Нулине» читает пушкинская героиня. «Желательны кое‑где как бы страницы показанной книги, – гравюры, виньетки, заставки, все, конечно, с большим тактом»[1961], – наставляет на ум будущего постановщика Сологуб.

Так и не принятый «Русью» к производству, сценарий «Барышня Лиза» сохранился в сологубовском архиве. В конце сценария – приложение: «Заметки к постановке». Одна из заметок касается почерковедческой характеристики персонажей:

Тексты писем рукописные, гусиным пером. Почерки старинные, красивые. У Алексиса широкий, размашистый, с определенными нажимами и густыми росчерками, довольно наклонный. У Лизы – прямой, тонкий, связанный, строчки не совсем ровные, буквы круглые.[1962]

Спустя десять лет после Сологуба на возможности графологии указал кинематографистам и Владимир Набоков. В стихотворении 1928 года «Кинематограф», художественной задачей которого было разоблачение этого с виду правдивого, а по сути лживого искусства, Набоков указал на несогласованность крупных планов письма и темпоритма пишущей руки:

Там письма спешно пишутся средь ночи:

опасность… трепет… поперек листа

рука бежит… И как разборчив почерк,

какая писарская чистота![1963]

Иными словами, актеры стараются вовсю, а Хлебниковы лицедеи – буквы – сидят без дела. Как правило, так оно и бывает. Но бывают и исключения. Наиболее драматическая роль отводится буквам в письмах умирающих. Приведем некоторые из них.

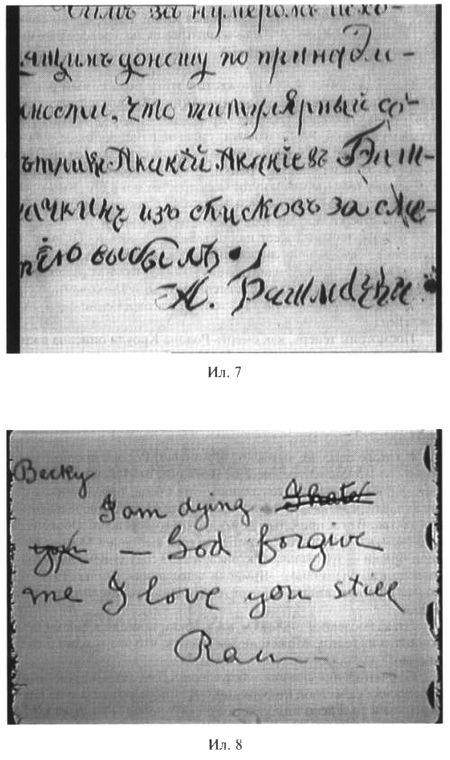

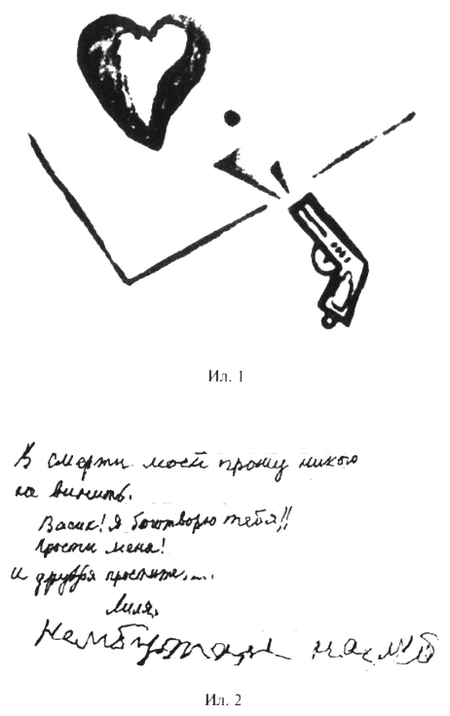

Начнем с примера из относительно близкой нам эпохи – фильма Макса Офюлса «Письмо незнакомки» (1948). Это – рассказ о неслабеющей любви женщины по имени Лиза к мужчине, который одно время был ею серьезно увлечен и который, встретившись с Лизой снова, прежней подруги не узнал. В фильме обрамляющим сюжетом является письмо, в котором смертельно больная героиня рассказывает любимому человеку историю своей к нему любви.

К концу фильма мы застаем ее за столом – она кончает письмо (ил. 3). Внезапно Лиза закрывает лицо рукой. Изображение теряет резкость (ил. 4) – и в следующем кадре мы видим крупный план письма (ил. 5). Почерк остался разборчивым и красивым до конца – но слова «если только» завершаются кляксой – той самой, которую, по слову Кузмина, в стихах судьба предпочитает точке.

Фильм сделан по новелле Стефана Цвейга. В новелле письмо есть, но нет графологического жеста. Он привнесен или сценаристом, или режиссером.

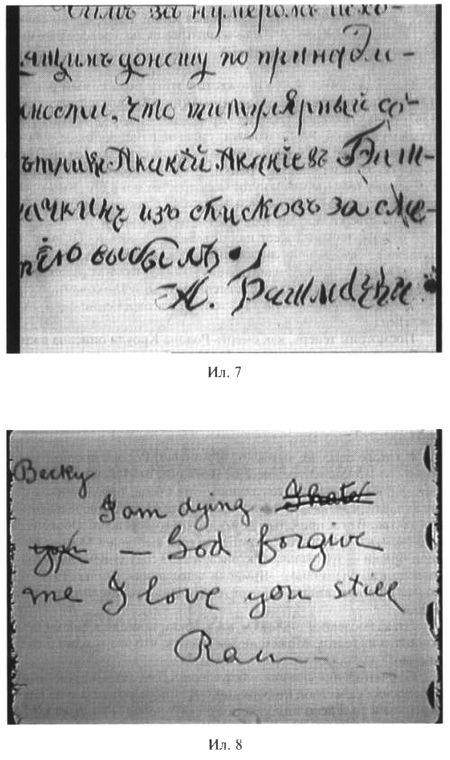

Из предсмертных писем в немом кино двадцатых годов назовем надпись «Моему ассистенту в годину моей смерти» на конверте из немецкого фильма «Алгол – трагедия власти» (1920), подпись под которой переходит в росчерк, робко, но явственно указывающий на слабеющее перо (ил. 6), а также великолепный русский экземпляр – докладную записку Башмачкина о собственной смерти из фильма «Шинель» по сценарию Тынянова (ил. 7). У Гоголя, как мы помним, предсмертной записки Башмачкин не пишет. Источником этой кинонадписи, видимо, следует считать «Предсмертное», выведенное слабеющей рукой Козьмы Пруткова – тоже блюстителя канцелярской каллиграфии:

…почерк найденной рукописи сего стихотворения во всем схож с тем несомненным почерком усопшего, коим он писал свои собственноручные доклады по секретным делам и многочисленные административные проекты <…> две последние строфы сего стихотворения писаны весьма нетвердым, дрожащим почерком, с явным, но тщетным усилием соблюсти прямизну строк; а последнее слово: «Ах!» даже не написано, а как бы вычерчено, густо и быстро, в последнем порыве улетающей жизни. Вслед за этим словом имеется на бумаге большое чернильное пятно, происшедшее явно от пера, выпавшего из руки.[1964]

Из попавшихся нам киножестов этого рода самый ранний (1915) – из американской экранизации «Ярмарки тщеславия» (1847–1848) Теккерея. Героиня «Ярмарки» – авантюристка. Обманутый муж Бекки, Родон Кроули, узнав об измене, покинул жену. Через несколько лет он умирает на далеком острове. Бекки Шарп узнает об этом из письма. «Бекки, – пишет Родон, – я умираю. Я ненавижу тебя (перечеркнуто) – да простит меня Бог, я по‑прежнему тебя люблю». От подписи – Rawdon Crawley – осталось три буквы и нетвердый красноречивый пунктир (ил. 8).

Графологический жест налицо. Бедняга рогоносец умер, не дописав письма к жене англичанке, – как, не дописав письма, умерла влюбленная в Армана французская куртизанка Маргерит из романа Дюма‑сына «Дама с камелиями», опубликованного, по счастливой случайности, в 1848 году – одновременно с романом Теккерея.

Посмотрим теперь, как смерть Родона Кроули описана в книге «Ярмарка тщеславия». Оказывается, у Теккерея муж негодяйки Бекки Шарп умирает буквально на последний странице последней главы. Об этом сказано бегло, как в эпилоге. Как Бекки отреагировала на это известие и дошло ли оно до нее вообще, Теккерей не сообщает. Писем в романе много, но последнего письма Родона в нем нет.

Из этого вовсе не вытекает, что письмо Родона продиктовано волей сценариста или режиссера. В отличие от «Письма незнакомки», фильм «Ярмарка тщеславия» – не проза, переделанная для экрана, а переделка для экрана прозы, уже однажды переделанной для театра. В чем причина такого двойного перевода? Объясняется он тем, что в фильме в роли Бекки года выступает Минни Мэддерн Фиски – театральная актриса, в 1899 году снискавшая славу именно в инсценировке «Ярмарки тщеславия». Фильм 1915 года подвел шестнадцатилетний итог театрального успеха Фиски в роли Бекки.

Итак, последнее письмо мужа к Бекки пришло в фильм не из романа, а из театра. Можем ли мы сказать, что это – одно и то же письмо?

С точки зрения сюжета – безусловно. Письмо – незаменимый переносчик сюжетной информации. В кино, в романах и на сцене персонажи то и дело пишут и получают письма. Гоголевский Городничий узнает о намеченном приезде ревизора из письма. Арман и Маргерит обмениваются письмами не только в романе, но и в переработке «Дамы с камелиями» для театра.

На сцене, однако, писем зрителям de visu не предъявляют – их просто зачитывают вслух. Остроумно – от обратного – это различие между театром и кино обыграно у Николая Евреинова. В 1911 году на сцене «Кривого зеркала» Евреинов показал пародию на то, как выглядел бы «Ревизор», будь он поставлен в театрах различных направлений. Последний из евреиновских «Ревизоров» представал «в кинематографической постановке»:

Музыка – рояль со скрипкой – играет «Гитаннету». Действующие лица сидят, скучившись, вокруг Городничего, который быстро вскакивает, вынимает из кармана конверт и машет им в воздухе. Все испуганно встают, садятся, меняют места и сильно жестикулируют. Городничий молниеносно достает из конверта письмо и делает вид, что его читает. В ту же секунду письмо Чмыхова с его полной подписью появляется на экране. Когда письмо исчезло, все действующие лица суетливо прощаются с Городничим и исчезают налево.[1965]

В этой статье я упомянул три экранизации, в которых почерковедческая констатация смерти героя идет не от Гоголя, Теккерея или Цвейга, а привнесена сценаристом от себя. Думается, виновником этой отсебятины следует признать не Тынянова, Самнера Уильямса или Макса Офюльса, а кино, точнее, его особую знаковую природу. В самом деле, чем отличаются письма на сцене и в кино от письма в прозаическом произведении? Различие, как видится, заключается не столько в информации, сколько в преобладающих каналах ее доставки. В романе канал чисто словесный, в театре – словесно‑слуховой, а в кино письма доставляются преимущественно (в немом кино – исключительно) по словесно‑зрительному каналу. У каждого канала – свои законы выразительности. Именно в силу этих законов в кино графологические жесты встречаются чаще, чем в книгах.

Юрий Цивьян (Чикаго, Иллинойс)

Л. Д. Зиновьева‑Аннибал. Из дневника 1904 и 1906 гг.

«Душой, психеей „Ивановских сред“ была Л. Д. Зиновьева‑Аннибал. Она не очень много говорила, не давала идейных решений, но создавала атмосферу даровитой женственности, в которой протекало все наше общение, все наши разговоры. Л. Д. Зиновьева‑Аннибал была совсем иной натурой, чем Вяч. Иванов, более дионисической, бурной, порывистой, стихийной, вечно толкающей вперед и ввысь», – так вспоминал хозяйку петербургской «Башни» почти постоянный председатель башенных симпосионов Н. Бердяев[1966].

А. В. Лавров, посвящая в 1991 году Л. Д. Зиновьевой‑Аннибал особое исследование, отметил ее одержимость литературой, писательством, артистизм, жизнестроительство, стремление к перевоплощению жизни в эстетику и эстетики в жизнь и к (быть может, самому главному) – символизации одномерной реальности[1967].

В публикуемом ниже дневнике прежде всего замечательно свидетельство о последних двух установках писательницы. Имена главных героев романа «Пламенники» – Дмитрий Опалин и Елена Борская – наполнены самым напряженным символизмом, не менее значительным, чем имена персонажей в «Симфониях» Андрея Белого, и их судьба в романе непосредственно соотнесена с жизнестроительными проектами Иванова и Зиновьевой (запись от 20 мая 1906 года). Ключ к непростым, но экзистенциально значительным отношениям с собратьями на символистском Парнасе дает запись от 22 мая 1904 года: «Мы с В<ячеславом> не умеем не менять мнение о людях и отношение к ним. Жадно и живо относимся к душам, легко и безудержно синтезируем, легко, потому что сами чуем: из играющих дрожжей и бурливой опары выпечется наш хлеб и будет нам правда».

В полной мере фигура Зиновьевой‑Аннибал предстанет перед нами, когда читателю станут доступными ее биографические и творческие материалы, рассредоточенные по различным архивным хранилищам.

Дневник хранится в Римском архиве Вяч. Иванова, черная плотная ледериновая обложка, 19 на 13 см., 11 листов, на л. 9 обрезаны нижние 4 строки и последующие 5 листов, на л. 11 – нижние 8 строк; последующие 11 листов обрезаны таким образом, чтобы сохранить корешок, поэтому читаются начало и окончание отдельных слов; в ряд слов автором внесены поправки и исправления.

______________________

11/24 Марта <19>04. Выехали. Нёшательское озеро нахмурилось по молочной зелености, темное в середине, светлое по краям, и пенятся волны. Берег плоский: тростники, елочки, березки плохенькие, проселочные дороги бегут к озеру. Я люблю озера и моря с убогими берегами. Сумерки: озеро синеет фиолетовое. Озеро <с> ужасно <?> далеким берегом, стало морем Адриатикой.

12 М<арта>. Ночевали дивно в Базеле.

13 М<арта>. Ночевали еще в Франкфурте. Я ужасно плохо переношу езду. В вагоне: В<ячеслав> нашел, что писать философский роман[1968] с моею эрудицией плохо, и велел прочитать:

Reisebilder Гейне

Lucinde Шлегеля

J.‑P. Richter. Стендаль

Эмерсон. Бальзак‑мистик.

Кальдерон[1969].

17 Марта <19>04. [1970] Москва. Счастие было так велико, так полно, со дня нашей встречи во Флоренции 30 сент<ября>; вот уже 9 лет. Как оно могло еще вырасти, еще исполниться новых радостей, новых надежд, новых исполнений? В<ячеслав> снес письмо в кружку и вернулся. Идет снег. Вчера легли в 3 после угощения Полякова[1971]. Были сегодня Брюсов и милый друг Поярков[1972]. Он красиво жил до сих пор. Брюсов прямо ухаживает за В<ячеславом> и за мной. «Прозрачность» (он ее принес еще до цензуры) издана прекрасно. Брюсов разбирал почти все стихотворения с В<ячеславом>. Очень было интересно и сладко. Ну счастлива, ну за что и как принять?

22 Мая <19>04. Только что села в вагон. Еду в Петербург к брату и Лизочке[1973]. Чистый, добрый, серьезный, благородный насквозь юноша героически погиб, зарубленный Японцами и не сдавшись им[1974]. Я ничем не могу утешить, но должна видеть его родителей. В<ячеслав> проводил. Проснулась, тоскуя и любя как всегда[1975]. Да, удивительно – как всегда. Когда я ехала в Россию 2 И мес<яца> тому назад – я со страхом думала<:> не так, не так будем возвращаться. Должно кончиться. Любовь должна состариться, как неизбежно жутко старею я. Надеюсь вернуться в Женеву недели через две. «Кольца» должны быть напечатаны к тому времени[1976]. Соскучилась страшно, не по детям, а по своему старику[1977]. Так и посасывает за сердце. Дай Бог обнять его здоровым и живым. Почти рада, что не записывала и даже что пропало письмо в 32 страницы к Марусе[1978]. Мы с В<ячеславом> не умеем не менять мнение о людях и отношение к ним. Жадно и живо относимся к душам, легко и безудержно синтезируем <?>, легко, потому что сами чуем: из играющих дрожжей и бурливой опары выпечется наш хлеб и будет нам правда.

Петербург – прекрасный, грозящий и призрачный. Люди там тоскливо‑безнадежные и догматично верующие узко и задорно <?>; и всегда горделивые, – таковы (всё вместе) Мережковские. Злы, злы там люди и кроют извращение философией – таков, думаю, Сологуб. Мы как‑то душевно уставали и тосковали там. Пробыли десять дней. Мережковские очень ревновали нас к Москве и не кончались упрямые споры, в которых спорящие слушают лишь себя. Мережковский скалил зубы и вращал белки против «оргиазма» вне Христа, и требовал крепкие четыре ставни вокруг «как», чтобы прежде всего было «что». Гиппиус поддерживает его и изловчается в допросах придирчивых и не мудрых, но не производит впечатления самостоятельно дошедшей до их странной христианской веры, езотерику <так!> которой она нам не пожелала раскрыть как людям «нехорошей воли».

Их интимный и нагой человеческий облик так и остался нам скрытым: Всё возможно и худшее: бездна тщеславия новой Главы Церкви и извращенность черных месс и пороков, следующих из слов Мер<ежковского>, что по принятию Христа всё вновь становится приемлемо, и любовь, и страсть и… Возможно и то, что он человек истинно зажаждавшийся.

Москва прямее, яснее… Брюсов драгоценный друг. Он глядит во вне своими зоркими ночными глазами. Он принимает мир, чтобы одолеть мир, своей волей покорить. И пьет жизнь без жадного спеха – глубокими глотками. Временами его лицо бывает доброе, он улыбается радующей детской улыбкой, но его злоба производит впечатление сине‑черной грозовой тучи. Это я испытала и на себе, когда поссорилась с ним. Но укрепившись, вернее выяснив свое крепкое и законное место в «Скорпионе» – я помирилась с ним, скромно уговорив его не сердиться на меня за мое законное самолюбие. Он сказал, что «прошлое остается, но в настоящем мы друзья» опять. Он нам с В<ячеславом> необыкновенно полезен, как земля, да, земля, но красная, как‑бы вулканическая, и воздух живительной горы, но с примесью серного духа недр. Так мне кажется. Он молод еще и собирается жить до 80 лет! Дай Бог. В нем сильный цепкий талант и вожжи его коней в сильной руке. Так кажется.

Он любит парадоксы и всегда оригинален, [всегда] его парадокс – до нелепости дерзкий, всегда как бы раздирает на мгновение засаленную завесу обычного и взгляд искателя найдет свое мгновение правды. Мы виделись (в особенности В<ячеслав> и он) почти каждый день и всегда внове и всегда с жадностью обеих сторон[1979]. Иоанна и его сестра[1980] мне были тою женственною ласкою, тишиной, без которой мне немного жутко жить.

О Бальмонте не хочется писать. Проснется ли он к новому духу? Вряд ли. Старая песня выпета и перепета. В пьяную ночь, придя к нам, он плача читал стихи В<ячеслав>ва. «Всё жрец и жертва, Всё горит. Безмолвствуй»[1981] и говорил сквозь слезы, утираясь черным платком: «Как он сказал и только эти слова! Я написал бы длинное стихотворение! Ах, он себя не знает. И какая страсть в нем. И какая сжатость!»[1982] – Да, ужасно несовершенство болтливых стихов. Что останется? Что велико? что истинно? Что ничтожно? – Нам измерить нельзя. Время измерит. Но человек он дрянной. Задорный, трусливый <?>, лакомо‑сладострастный и бессильный, неблагородный и без слова. Его экстазы не исступления из своей тесноты, а посягновения на личности других. Он хочет брать и не дает. Оттого, когда он рыдает: «Я один, я один!» нельзя придти ему на помощь и напрасна жалость.

26 Марта. Утро. Подъезжаю к Клину. Три дня, среди муки и покорности и в какой‑то последней глубине восторженная <?> вера: не напрасны рыдания и не тщетны воления к преображению.

Есть какое‑то сладкое сознание, что больше принес мой приезд, нежели я надеялась. Но Саша – он страдает озлобленно и заключенно <?> и ужасно несчастен. Придирчив к Лизе, ни слова не находит в душу, и лицо его такое, что кажется, никогда не осветится больше улыбкой. Но Лиза сошлась со мною, как давно должно было случиться. Это великая, глубокая душа, покорная и волящая Добро. Мы говорили и плакали и вспоминали, и Любовь, Любовь незабывающая и верящая спасала нас. Все слова, врезанные в мое сердце мукою жизни, находили свой отклик. Даже «Тени Сна»[1983] были приняты. А когда я повторила при случае: «И не все ли мы дети одной матери‑земли, одно мировое сердце в слезах и муках ищущее Бога…», она сказала: «Как хорошо! кто это сказал!» и удивилась и обрадовалась, что я.

А здесь еду в III‑м классе не спальном. С нами женщина с тремя детьми, молоденькая, бледная и с лицом уже сложившимся в покорную грусть, что‑то безнадежное и готовое… Приехала из деревни к мужу. Муж прогнал. Едет обратно. Будет ходить по миру. Гляжу и думаю: «Отчего дитё плачет?»[1984], нет, отчего? Отчего? и как это возможно, почему это возможно?

20 Мая 1906. [1985]

Два года и два ½ месяца прошло с первой записи здесь. Год и два месяца со дня нашего второго выезда из Женевы в ту же Москву, мимо того же Нешательского озера. Оно, кажется, было синее. Я порывалась записывать по старому примеру, но не записала. В Вене смотрели выставки, намечали отчет в «Весы» и были веселы, как давно не бывали, по‑детски почти и кажется влюбленно. Очень понравилась Вена, потому что почувствовали вдруг, что у нее есть собственная душа и под многими чужими нарядами. Там на Colovrat Ring родилось название для нашего языка «Коловратский» от страны Коловратия[1986], или по‑коловратски от Туиваатский <?>. Это чушь. Но радостная. Между нами. И все развивается…

Но в Москве все было не то. Отвратительно. Брюсов изолгался вконец в словах, в чувствах, в стихах, в авантюрах[1987]. Пошлость Апраксина рынка, одетая в бутафорское величие. Андрей Белый злой и выдохшийся. Поляков в бегах. Атмосфера злой сплетни, драчливости беззубой, грязи какой‑то… Лето провели в Петербурге. Отдохнули в пустой квартире Замятниной, где шторы не подымали и глядели с любопытством на таинственные предметы, окутанные полотном как пеленами. Поняла поэзию и тишину чехлов. Все интриги и планы Семенова[1988] и Брюсова о захвате Вячеслава в свои руки не удались и он отказался от дуумвирата[1989] в Москве ради… свободы и, как оказалось, первенства в Петербурге. В Августе, после многих бедствий <далее обрезано 4 или 5 строк. – А.Ш. > переселились в свою башню. Здесь мы прожили эту зиму, описанную подробно в моих письмах к домашним в Женеву[1990] и описывать которую не стану, ибо бессильна. Вчера 19‑ого мая приходил Чулков с новыми проектами, конечно, и за статьей Вячеслава для сборника его статей о Мистич<еском> Анархизме. Читал также стишки недурно сработанные, и заговорили о дудках. Я принесла наши гафизские дудки и стала играть. И почувствовала что с радостью <далее обрезано 4 строки и 5 следующих страниц дневника. – А.Ш. > про божественное?

Иду назад. И думаю попытаться восстановить первые дни этой новой жизни. Когда‑то, в первые годы нашего союза с Вячеславом, мы забрались высоко в горы (Anzindag). Там ночевали в хижине «Abrit Cottier». Была на столе книжка с записями горных путников. Все остроты и стихи на тему «Abritcotier». Мы записали: «Дмитрий Опалин и Елена Борская[1991] на пути к новой любви и новой красоте». Это было лето рождения «Пламенников». Эй, люди, пошире сердца и не только повыше[1992]. Все, что до своей границы – велико, все, что велико истинно. И нет различия между широтой, вышиной и глубиной, потому что направление зависит от поворота. Но это отступление.

21 августа в Понедельник подъезжала к Варшавскому вокзалу. До последней минуты все мысли были там, у оставленной Веры[1993]. Я была в плену. Разве это – материнство? Целовала газету, в которую она своими руками завернула мои туфли. Она прекрасна и вызывает уважение со страхом, и влюбленность в каждую линию, в звук голоса и эти светлые, гордые и прямые страшно глаза, которые не горят, но светятся, потому что они так устроены, что от зрачка идут светящиеся лучи, расширяясь от центра к наружи радужной оболочки. Такие глаза как‑то называются научно. Когда поезд замедлил ход, и во мне замедлилась жизнь. Я застывала. Так всегда при приездах. Из окна увидела серую шляпу Вячеслава и его медные кудри, ищущий взгляд. И ждала, не двигаясь, замедляя минуты, пока вышли остальные; очень спо[койно позвала носильщика и неторопливо вышла. Вячеслава позвала, п<отому> ч<то> он не видел, как я вышла, хотя видел меня в окно; тотчас заметила N[1994], подошедшего от другого вагона, где сторожили. Я и ожидала и не ожидала его. Я все‑таки не поняла всего][1995] непоправимого в совершившемся, и поэтому мне было неприятно его присутствие; но уже завлекало богатство, которое оно приносило. Только больно расставаться с жизнью, хотя бы и для жизни. Каждая новая жизнь не может родиться без смерти прежней, и всегда смерть болезненна. Все это во мне промелькнуло неосознано в те же первые секунды. Мы сели на извозчика.

Отрекись от Бога своего[1996].

Это похоже на следующее: «Отрекись от Бога своего. Приди и поклонись Богу нашему, и мы дадим тебе царствие надо землей[1997]: богатство, и славу и друзей». Чулкову много достается хлестко и за дело. Мы чувствовали себя тесно сближенными, читали статьи и обсуждали позицию свою. Твердо мы будем держаться, и не отрекусь я от своего Бога, в котором хочу <?> с непобедимым доверием и согласием принять жизнь и муки и судьбу свою и судьбу моего мира. Но не проповедую Бога. Этого не умею, и к этому нет у меня охоты. Я молюсь по вечерам, как дитя, но это не из стихии слов, это из стихии лепета. Отвергаю неумолимую. Каждое слово надо важнее. А молюсь так, и без рассуждений, но всем сердцем и всею грешною душою: Господи Иисусе Христе и Пресвятая Матерь, Богородица: Мамочку, Папочку, Дедушку, Аленушку, Алису (это утопившаяся), Сашеньку, Настю, Колю <нрз.> Машу (Дунину замученную мужем двоюродную сестру), Олю, Диму, Митю. Это за мертвых. А потом с тем же обращением за живых: детей, Дуню, Марусю. Потом Отцу: Отче Наш, и Духу, чтобы от него было то, что дано мне написать. Потом Богородице, «Благодатная дева радуйся», моей царице и моей Матери и моей сестре Б<