2 августа 2011 года в Нью‑Йорке, в парке Боулинг‑Грин, расположившись на траве кружком, сидела группа из 12 человек {29}. Этот день стал кульминацией одного из самых удивительных эпизодов современной истории Америки. За предшествующие недели и месяцы демократы и республиканцы так и не смогли прийти к соглашению касательно повышения потолка американского внешнего долга {30}. Демократы хотели, чтобы правительство заняло больше денег на международном финансовом рынке ради гарантии устойчивости национальной экономики, республиканцы же готовы были пойти на это только при условии, что Обама резко сократит государственные расходы на тех, кто больше всего нуждается в помощи. Республиканцы, подстегиваемые «Чайной партией», держали свою позицию: сначала режем траты и только тогда влезаем в долги. Демократы, считающие минимальный налог на самых богатых более справедливым решением, чем драконовские меры по отношению к самым бедным, не поддавались на шантаж республиканцев. К тому же разве не республиканцы ввергли страну в иракскую авантюру и тем самым раздули внешний долг?

Дебаты зашли в тупик, и приближался день, когда американское правительство уже не смогло бы выплачивать зарплаты и оплачивать счета, – по расчетам, 2 августа 2011 года. Ситуация до крайности походила на велогонку, когда лидирующие участники идут ноздря в ноздрю до самого финиша. Если ни один из них ничего не предпримет, их всех нагонит основная группа спортсменов. США грозил мощный экономический спад. И даже мировой кризис, потому что когда опустевает государственная казна крупнейшей экономики мира, она утягивает за собой и весь остальной мир. Дошло даже до того, что технократический Китай попросил демократическую Америку не доводить дело до крайностей: все понятно, партийные интересы и все такое, но есть ведь и такое понятие, как политическая ответственность. В итоге демократы сдались, и победа досталась республиканцам. Такое впечатление, что предвыборная президентская кампания 2012 года шла полным ходом уже тогда.

Тем двенадцати в парке Боулинг‑Грин такое положение вещей надоело до чертиков. Безумное перетягивание каната между двумя партиями чуть не вызвало мировой кризис. Можно ли еще говорить о Конгрессе как о месте, где народные представители служат общественным интересам? Или же Палата представителей и Сенат превратились в песочницу, где расшалившиеся партии играют во все более опасные игры? Среди присутствующих была живущая в Нью‑Йорке художница из Греции {31}. Она предложила не просто протестовать, а использовать метод, который она видела в Афинах: «общее собрание» в публичном месте, где любой прохожий мог бы подойти и высказаться. На такой general assembly [17] обсуждались аргументы за и против и вся группа искала консенсус. Этот опыт эгалитарной, прямой демократии, предлагающей альтернативу препирательствам представительной демократии, вызвал необыкновенное воодушевление. Собрание в Боулинг‑Грин в последующие недели и месяцы только выросло. Родилось движение «Occupy Wall Street» («Захвати Уолл‑стрит»).

Упоминание Уолл‑стрит и лозунг «We are the 99 %»[18] теперь вызывают ощущение, что движение было полностью сосредоточено на экономике, хотя в действительности в основе протеста лежало сильное недовольство представительной демократией {32}. Один из участников высказался так:

«В Конгрессе утверждают, что их единственная цель – служение американскому народу, но на деле все сводится к борьбе разных партий за власть. Наши выбранные народные представители… представляют лишь интересы людей из своих драгоценных партий и состоятельной элиты, которая оплачивает их предвыборную кампанию, – конечно, в обратном порядке. Отсюда главная претензия, высказываемая 99 %. Our representatives aren’t representing us [19]» {33}.

Участников движения «Захвати Уолл‑стрит», разбивших осенью 2011 года палаточный городок в Зукотти‑парке, вдохновили демонстранты на площади Тахрир в Каире и на Пуэрта‑дель‑Соль в Мадриде. «Генеральная ассамблея» проводилась два раза в день. Это был своеобразный парламент вне парламента, политический форум без политических партий, где граждане свободно предлагали свои идеи и обсуждали их, не прибегая к услугам выборных представителей. «Генеральная ассамблея» стала сердцем всего движения, и уже скоро сформировался свой арсенал ритуалов. Самым необычным среди них был people’s mic, или «народный микрофон»: так как пользоваться усилителями было нельзя, все выступления «транслировались» без технических средств, даже если участников было несколько сотен. Выступающий говорил, люди вокруг повторяли его слова, люди вокруг них повторяли их дальше, пока сообщение волнами не доходило до задних рядов. Чтобы выразить одобрение или несогласие или чтобы попросить уточнения, использовались специальные жесты. На собраниях не было ни председателя, ни глав фракций, ни уполномоченных представителей – от силы несколько модераторов, призванных следить за процессом. Их девизом была «горизонтальность» {34}.

23 сентября появился первый официальный документ движения, «Principles of Solidarity»[20]. Самый первый изложенный принцип касался не «казино‑капитализма», глобализации, бонусов топ‑менеджмента или банковского кризиса, а демократии. Как ответ на ощущение лишения политических прав в самом начале списка красовалась следующая фраза: «Engaging in direct and transparent participatory democracy»[21] {35}.

В других частях западного мира люди тоже выходили на улицы за лучшую демократию. В Испании Indignados (Индигнадос)[22] выросли в мощное движение, выступающее с лозунгом «¡Democracia real ya!»[23]. На площади Синтагма в Афинах перед входом в парламент десятки тысяч греков скандировали лозунги за настоящую демократию. У дверей биржи Берлаге в Амстердаме, перед Лондонской биржей, перед Европейским центральным банком во Франкфурте люди разбивали палатки. В Германии появились Wutbürger, «Разгневанные граждане», протестующие против нового вокзала в Штутгарте, ночных полетов над Франкфуртом, третьей посадочной полосы в Мюнхене, перевозок ядерных отходов по железной дороге. Wutbürger было выбрано в Германии словом 2010 года. Я сам в числе прочих стоял у истоков G1000 – инициативного проекта за большее гражданское участие в политических решениях. В киберпространстве появились Anonymous [24] и пиратские партии.

В декабре 2011 года журнал Time выбрал собирательный образ протестующего человеком года. Впоследствии Лондонская школа экономики посвятила внезапному появлению в Европе всех этих subterranean politics [25] обширное международное исследование. Оно привело к очень значимым результатам:

«Важнейшим заключением нашей работы является вывод о том, что в основе всех протестных акций, кампаний и гражданских инициатив лежит глубокое разочарование в формальной политике в ее нынешней форме. Эпитеты „angry“[26], „возмущенные“ и „рассерженные“ выражают это разочарование. ‹…› Так, по сравнению с другими европейскими странами Германию гораздо меньше затронули меры по сокращению бюджетных расходов. ‹…› Тем не менее там, как в остальных странах Европы, обращает на себя внимание публичное проявление „подземной“ политики. Объяснение заключается в том, что нынешние протесты касаются не исключительно сокращения бюджетных расходов, но самой политики» {36}.

Многие из протестующих уверены в диагнозе: синдром демократической усталости вызван современной представительной демократией с ее деградирующими структурами и ритуалами. Они согласны с технократами в том, что состояние современной демократии критическое, но предлагают не заменить ее (как технократы), а улучшить. Как это сделать? Уж точно не с помощью инъекции новых сил в парламент (как предлагают популисты). Переливание крови не обеспечит выздоровления смертельно больного организма, считают они. К тому же их не устраивает культ лидера, характерный для популизма: для них это слишком «вертикально», и в итоге это все равно некое делегирование власти. Но как же тогда быть? Эффективность технократов им тоже не улыбается. Нетривиальный, пространный способ проведения заседаний протестующих говорит сам за себя: легитимность для них гораздо важнее, чем быстрый результат.

При ближайшем рассмотрении движений «Захвати Уоллстрит» и «Индигнадос» бросается в глаза их ярый антипарламентаризм. Our representatives aren’t representing us [27], говорили в Нью‑Йорке. В Мадриде кто‑то это выразил так:

«У нас в Испании бóльшая часть политического класса даже не слушает нас. Политики должны бы прислушаться к нам и дать возможность самим гражданам напрямую участвовать в политике, чтобы в нее было вовлечено все общество, а пока они на наш счет только богатеют и учитывают лишь интересы крупного капитала» {37}.

Движения «Захвати Уолл‑стрит» и «Индигнадос» любят всякие прилагательные: новая демократия, deep democracy [28], горизонтальная, прямая, партиципативная, consensus‑driven [29] – короче говоря, true democracy [30]. По их мнению, парламенты и партии уже отжили свое. Конфликту они противопоставляют консенсус, голосованию – обсуждение, театральным перебранкам – возможность быть услышанным с уважением. Они отказываются от лидеров, у них нет конкретных требований, они с недоверием относятся к протянутой руке уже существующих движений. Когда «Индигнадос» шли по улицам Брюсселя, они не хотели видеть ни флаги политических партий, ни даже представителей профсоюзов. Все это – часть системы: вот позиция протестующих.

В последний раз такой ярый антипарламентаризм в Европе мы видели в межвоенный период. Тогда многим представлялось, что и Первая мировая война, и кризис двадцатых годов – это уродливые последствия буржуазной демократии XIX века, и против парламентской системы гневно выступали три вождя: Ленин, Муссолини и Гитлер. Сейчас часто забывают об этом, но и фашизм, и коммунизм изначально были попытками вдохнуть жизнь в демократию: упразднение парламента позволяла народу стать единым целым с вождем (фашизм) или же напрямую управлять самому (коммунизм). Фашизм быстро выродился в тоталитаризм, но коммунизм еще долгое время искал новые формы коллективных обсуждений. Стоит еще раз смести пыль с Ленина. В своей знаменитой работе «Государство и революция», написанной в 1917 году, он выступает за отмену парламентаризма. «В парламентах только болтают со специальной целью надувать „простонародье“». Он выразил воззрения Маркса на процесс выборов в такой сентенции, которая была бы вполне уместна в Нью‑Йорке или Мадриде: «Раз в несколько лет решать, какой член господствующего класса будет подавлять, раздавливать народ в парламенте, – вот в чем настоящая суть буржуазного парламентаризма». На создание собственной альтернативы его вдохновила Парижская коммуна 1871 года (отсюда даже сам термин «коммунизм»):

«Продажный и прогнивший парламентаризм буржуазного общества Коммуна заменяет учреждениями, в коих свобода суждения и обсуждения не вырождается в обман. ‹…› Представительные учреждения остаются, но парламентаризма, как особой системы, как разделения труда законодательного и исполнительного, как привилегированного положения для депутатов, здесь нет» {38}.

Страшно даже не то, что некоторые сторонники движения «Захвати Уолл‑стрит» сравнивали события в Зукотти‑парке с Парижской коммуной: даже лучшие из нас порой впадают в пафос {39}. Но что движение, с таким гневом выступающее против парламентской системы, не знает истории и отказывается рассматривать приемлемые альтернативы, – это признак не только слабости со стратегической точки зрения, но и крайнего безрассудства. Действительно ли они стремились ниспровергнуть существующее устройство? И каким стало бы наше будущее? Какие были бы гарантии равенства и свободы? Как можно было бы избежать катастрофических ошибок? Недостаточно быть только классными и нестандартными, когда речь идет о таких серьезных вещах, как изменение концепции совещательной модели. Крупный французский теоретик демократии Пьер Розанваллон не зря предупреждал: «Когда пытаются усилить демократию, она может обратиться против себя и превратиться в тоталитаризм, как произошло в Советском Союзе» {40}.

Когда словенский философ Славой Жижек выступал в Нью‑Йорке перед участниками движения «Захвати Уолл‑стрит», он просил их не очаровываться самими собой. К сожалению, это все‑таки произошло. Американский журналист Томас Франк описывает в своем обличительном эссе, как движение пристрастилось к культу партиципативности, «прямой демократии», и как средство превратилось в самоцель:

«Активным кругам, конечно, полезно создавать культуру демократического движения, но это всего лишь отправная точка. Движение „Захвати Уолл‑стрит“ так и не пошло дальше. Оно, в отличие от популистов, не призывало к созданию субказначейской системы. Оно не возглавило какую‑нибудь стачку (настоящую) или сидячую забастовку, не заблокировало какой‑нибудь вербовочный центр, не захватило кабинет кого‑нибудь из университетских деканов. По сравнению с ним гласные споры IWW [31] столетней давности кажутся выдержанными в совершенно прусском духе. Наивысшей точкой для последователей движения была горизонтальная культура. „The process is the message“[32], – хором пели протестующие» {41}.

Нидерландский социолог Виллем Схинкел добавляет: «В некотором смысле „Захвати Уолл‑стрит“ – симуляция идеологического сопротивления. На первом месте у них стремление к контридеологии, а сама контр‑идеология отодвинута в сторону» {42}.

«Оккупаи» скорее обозначили болезнь, нежели предложили лечение. Они поставили верный диагноз, но выдвинули слабую альтернативу. Для самих участников «генеральных ассамблей» это, несомненно, очень интересный и важный опыт. Осознание того, что ты являешься членом сообщества, проводящего совещания спокойно и по‑взрослому, может давать невероятно сильные ощущения. Взрастить в себе гражданскую добродетель непросто всегда, но особенно во времена, когда и парламент, и СМИ подают плохой пример. К сожалению, никто не знает, как стимулировать этот процесс у правящего класса, имеющего возможность что‑то менять. Стефан Эссель, французский дипломат и бывший член Сопротивления, написавший памфлет «Indignez‑vous»[33], от которого образовано название Indignados, неоднократно подчеркивал, что одного возмущения без вовлеченности недостаточно и что нужно пытаться влиять на правительство: «Во власть нужно вовлекаться не по краям, а в самом ее центре» {43}.

Каждый из трех рассмотренных способов лечения представляется мне опасным: популизм заключает в себе опасность для меньшинства, технократия – для большинства, антипарламентаризм – для свободы.

Но в последнее время в Европе также появились движения, не согласные символически протестовать в стороне. Они на самом деле добрались до «центра власти». Их можно назвать «неопарламентаристами». Одно из них – образованная в 2006 году в Швеции Пиратская партия, на некоторое время ставшая, пусть и виртуально, третьей по популярности в Германии {44}. В Нидерландах хитрым путем пыталось выбиться в большие партии и пробраться в парламент движение «G500» {45}. А в Италии выросло в третью по величине партию в стране «Движение пяти звезд» Беппе Грилло {46}.

Все эти неопарламентские движения объединяет то, что они хотят усилить представительную демократию с помощью новых форматов участия. Пиратская партия эволюционировала из платформы борьбы за цифровые права в политическое движение, стремящееся обогатить представительную демократию прямой демократией {47}. Более 500 молодых голландцев из «G500» внезапно вступили в три крупнейшие центристские партии, чтобы повлиять на их предвыборные программы. Затем они предложили избирателям использовать приложение Stembreker [34], чтобы придать больше веса своим голосам за счет того, что их предпочтения стратегическим образом объединялись. И тут цель та же: усилить совещательный элемент как в самих партиях, так и при формировании коалиций. «Движение пяти звезд», несмотря на популистскую риторику своего лидера, стремилось улучшить народное представительство за счет введения новых правил: не допускать в парламент людей с судимостью, ввести табу на пожизненное членство, запретить избрание одного и того же человека на должность более чем на два срока. Эти меры должны способствовать большему участию простых граждан в политике.

Общим для всех трех инициатив оказалось то, что за стремительным стартом и лавиной внимания со стороны СМИ каждый раз очень быстро наступал момент, когда энтузиазм публики и СМИ пропадал. То, что было сначала новым и искрилось свежими идеями, через несколько месяцев оказывалось на помойке. Тот факт, что вы получили власть в парламенте, еще не значит, что вам пожизненно гарантировано внимание СМИ. В своей роли народного избранника можно расти четыре года, но на следующий же день после выборов надо засветиться на радио, и желательно при этом выдать остроумное замечание и показать владение предметом, как будто вы занимались этим всю жизнь. Дилетантство не страшно, лишь пока вы остаетесь в статусе дилетанта. Иначе с вами разберутся еще до того, как вы сможете рассказать о своих планах. В результате таланты и идеалы сгорают очень быстро. Новые движения не отворачиваются от парламента, и это заслуживает уважения, но в том обществе, в котором мы живем, – обществе эмоционального восприятия – просто пройти процедуру выборов уже недостаточно.

Да, синдром демократической усталости вызывается слабостью представительной демократии, но ни антипарламентаризм, ни неопарламентаризм не смогут изменить ситуацию. Причина заключается в том, что ни те, ни другие не изучали саму идею представительства. В одном случае от нее отворачиваются, в другом в нее еще верят, но и те и другие слепо доверяют тому, что представительство народа в формальном совещательном органе неразрывно связано с выборами. Давайте рассмотрим это предположение более внимательно.

Виновата выборно‑представительная демократия: новый диагноз

За последние годы предлагалось много решений для усиления представительной демократии и возвращения ей прежнего блеска. В основном они принимают форму новых правил игры. Например, по отношению к людям, занимающим должность в политике: запретить им совмещать свою общественную работу с бизнесом и потребовать обязательного декларирования доходов и собственности. Вводятся новые правила и для партий: от них требуют финансовой прозрачности, соблюдения более строгих условий субсидирования, открытости архивов. И наконец, предлагают новые правила проведения выборов: местные, региональные и европейские выборы должны проходить в один день, чтобы затем настал период покоя; необходимо заново определить избирательные округа, создать новые системы подсчета, новые принципы определения тех, кто имеет право голоса. Не стоит ли отдать родителям голоса их несовершеннолетних детей, чтобы они могли выражать свои долгосрочные предпочтения? Или разрешить голосовать за несколько партий одновременно, чтобы справиться с партократией? Не стоит ли наравне с голосованием за определенных людей на регулярной основе организовывать референдумы, голосование за идеи?

Эти предложения полезны и даже необходимы, но даже полное их осуществление не поможет решить проблему, потому что синдром демократической усталости вызывается не представительной демократией как таковой, а ее специфической разновидностью – выборно‑представительной демократией, демократией, осуществляющей народное представительство посредством выборов. Эта мысль требует пояснения.

Слова «выборы» и «демократия» почти для всех стали синонимами. Мы впитали идею о том, что единственный способ достичь демократии – использовать избирательные урны. Ведь во «Всеобщей декларации прав человека» 1948 года так и написано: «Воля народа должна быть основой для власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования». Словосочетание «находить себе выражение» предельно точно описывает симптоматику нашего видения. Говоришь «демократия» – имеешь в виду «выборы». Но разве не странно, что такой универсальный документ – самый универсальный правовой документ за всю историю человечества – настолько жестко определяет, каким образом должна выражаться народная воля? Не удивительно ли, что такой краткий текст об основных правах человека (на все про все меньше двух тысяч слов) подробно останавливается на практическом осуществлении одного из них, как если бы в законы о здравоохранении сразу были бы включены кулинарные рецепты? Такое ощущение, что составители текста 1948 года одним из основных прав человека считали сам метод. Как будто процедура получила сакральный статус сама по себе.

В этом и заключается основная причина синдрома демократической усталости: мы все превратились в электоральных фундаменталистов. Мы презираем тех, кого выбираем, но поклоняемся выборам. Электоральный фундаментализм – это несгибаемая вера в то, что демократия немыслима без выборов, что выборы являются необходимым, как говорится, богом данным условием существования демократии. Электоральные фундаменталисты отказываются видеть в выборах способ участия в демократии, считая их самоцелью, священным принципом, к которому неприменимы человеческие мерки.

Эта слепая вера в избирательные урны как единственный оплот народного суверенитета заметнее всего в международной дипломатии {48}. Когда западные страны‑доноры надеются на то, что такие истощенные конфликтами государства, как Конго, Ирак, Афганистан или Восточный Тимор, встанут на путь демократии, то имеют в виду, что там должны проходить выборы, желательно по западному образцу: с кабинками для голосования, избирательными бюллетенями и урнами, с партиями, предвыборными кампаниями и коалициями, с избирательными комиссиями, списками кандидатов и сургучом для печатей. Короче, совсем как у нас, но только у них. Тогда мы этим странам будем давать деньги. У местных демократических и протодемократических институтов (совет деревни, традиционное посредничество в конфликтных ситуациях, суд по древнему обычаю) нет ни единого шанса: хоть их мирный коллективный метод совещания и решения конфликтов очень ценен, денежный кран будет перекрыт, как только они отойдут от нашего проверенного рецепта, – точно так же, как народной медицине лучше убраться подальше при появлении медицины западной.

Судя по рекомендациям западных доноров, может показаться, что демократия – некий продукт на экспорт: готово к употреблению, в удобной упаковке, можно пересылать по почте. Демократия становится сборной моделью из «Икеи» под названием «свободные и честные выборы», которую получатель легко соберет на месте, пользуясь при необходимости прилагаемой инструкцией.

А если собранная мебель будет криво стоять? Или на ней будет неудобно сидеть? Или она будет разваливаться? Что ж, тогда виноват не далекий производитель, а местный потребитель.

То, что в еще неокрепших государствах выборы могут приводить к самым неожиданным последствиям (насилие, этнические волнения, преступность, коррупция…), отходит на второй план. О том, что выборы не приводят к демократизации, а даже, наоборот, ей препятствуют и разрушают ее, ради удобства забывается. Каждая страна мира должна проводить выборы, и всё тут, несмотря на потенциальный collateral damage [35]. Вероятно, наш электоральный фундаментализм воистину принимает тут форму нового, всемирного евангелизма. Выборы – таинство этой новой веры, ее неотъемлемый ритуал, в котором форма важнее содержания.

По большому счету, странно, что мы так фокусируемся на выборах: люди экспериментируют с демократией почти три тысячи лет, и только последние 200 лет исключительно с помощью выборов. И всё же мы считаем, что это единственно возможный способ. Почему? Конечно, здесь играет роль сила привычки, но есть и более фундаментальная причина: нельзя отрицать, что прошедшие два века выборы отлично справлялись со своей задачей. Невзирая на некоторые печально известные уродливые проявления, они очень часто приводили к демократии: с их помощью был организован тяжелый процесс поиска приемлемого баланса между противоречивыми требованиями эффективности и легитимности.

При этом часто забывается, что выборы возникли в совсем другом контексте, чем тот, в котором им приходится функционировать сейчас. Фундаменталисты часто не видят исторической перспективы и исходят из того, что их догмы всегда были незыблемыми. Поэтому электоральные фундаменталисты плохо знают историю демократии. Получается, что это правая вера без ретроспективы. Нам действительно надо оглянуться назад.

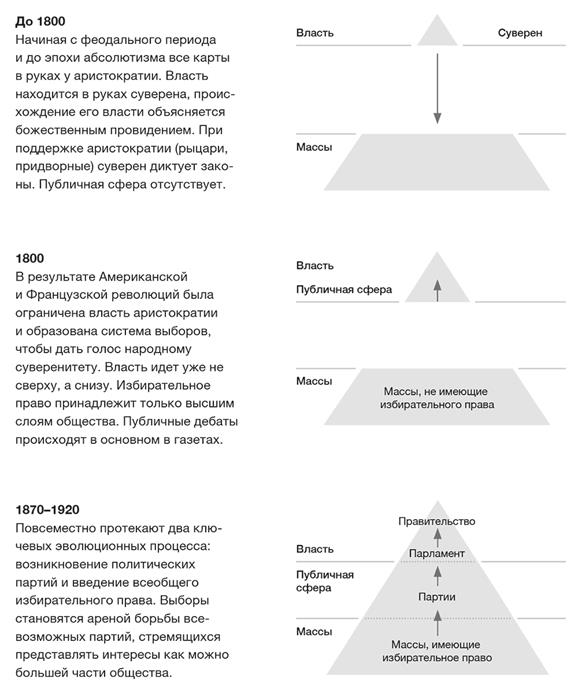

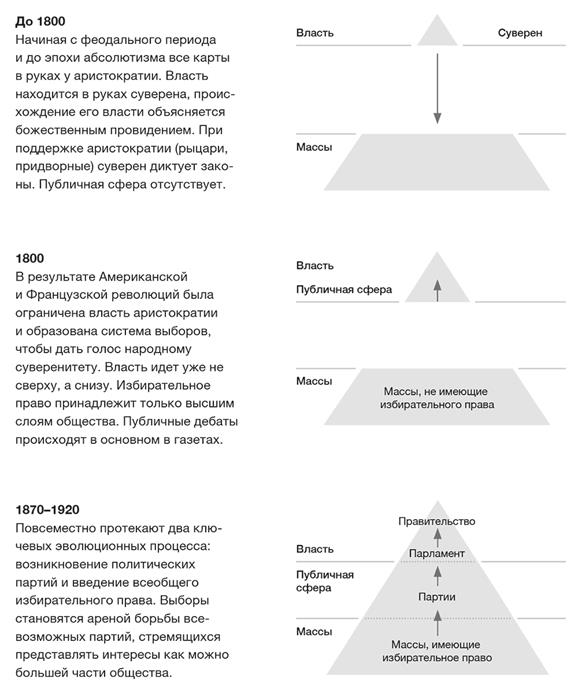

Когда деятели Американской и Французской революций предлагали выборы как инструмент, с помощью которого можно будет узнать «волю народа», не было еще ни политических партий, ни законов о всеобщем избирательном праве, ни коммерческих СМИ, не говоря уже о социальных сетях. Мало того, изобретатели выборно‑представительной демократии и представить себе не могли, что такие феномены могут появиться. На рисунке 1 показано, как с тех пор эволюционировал политический ландшафт.

Было время, когда по всей Европе было не найти граждан: были одни подданные. Начиная со Средних веков и до XVIII века – здесь мы рисуем картину широкими мазками – власть была сосредоточена в руках суверенного правителя. (Оставим пока за скобками Голландскую, Флорентийскую и Венецианскую республики: это исключения.) Сидя в своем дворце, крепости или замке, возможно при поддержке некоторых из дворян или советников, правитель принимал решения по вопросам, касающимся управления страной. На рыночной площади глашатай озвучивал его решения, и тот, кто хотел его услышать, его слышал. Отношения между властью и народом осуществлялись в одностороннем порядке, и это продолжалось от феодализма до абсолютизма.

Рис. 1. Выборы в исторической перспективе: ключевые этапы выборно‑представительного устройства в западных демократиях

Но с течением времени возникла «публичная сфера», если обратиться к терминологии немецкого социолога Юргена Хабермаса. Сопротивляясь жесткому вертикальному управлению, подданные стали обсуждать насущные темы в публичных местах. В XVIII веке, веке просвещенного деспотизма, эти ручейки слились в мощный поток, и, как показывает Хабермас, возникли постоянные места, где люди обсуждали общественные вопросы. Этим занимались в центральноевропейских кофейнях, на немецких Tischgemeinschaften [36], во французских ресторанах и британских public houses [37]. Именно в этих новых заведениях и сформировалась публичная сфера: в кафе, театрах, операх и т. д., хотя, наверное, больше всего в диковинном нововведении того времени – газете. Политическая осведомленность, наметившаяся еще в эпоху Возрождения, становилась отличительной чертой все большего количества социальных групп. Родился гражданин.

Кульминацией стали Американская революция 1776 года и Французская революция 1789 года: восставшая буржуазия скинула иго британской и французской корон и решила, что теперь сувереном должен быть не монарх, а народ. И чтобы дать этому народу возможность говорить (по крайней мере, буржуазному сегменту: избирательное право было еще далеко не у всех), была изобретена некая формальная процедура – выборы, процедура, которая до этого в основном применялась для избрания нового папы римского {49}. Выборы были известны как метод, позволяющий добиться единогласия среди группы единомышленников, например кардиналов. Отныне выборы должны были и в политике приводить к единогласию людей, считавшихся добродетельными в их кругах. Чтобы представить это, гражданину начала XXI века придется приложить некоторое усилие: оказывается, выборы не всегда были полем брани, когда‑то их изобрели, чтобы добиваться единогласия! Оптимальное публичное пространство – то место, где теперь можно было в буквальном смысле parler, свободно говорить ради общего дела, – стало отныне называться парламентом. Эдмунд Берк сказал о нем следующее: «Парламент – не съезд представителей разных и враждебных интересов, каждый из которых должен защищать эти интересы как агент и адвокат против других агентов и адвокатов; но парламент – это совещательный орган одной нации, обладающей одним интересом, как целое» {50}. Даже Жан‑Жак Руссо, во многом расходившийся с Берком, придерживался того же мнения: «Чем больше согласия в собраниях, то есть чем ближе мнения к полному единодушию, тем явственнее господствует общая воля, но долгие споры, разногласия, шумные перебранки говорят о преобладании частных интересов и об упадке Государства» {51}. Парламентаризм стал ответной реакцией буржуазии конца XVIII века на абсолютизм «старого порядка». Он представлял собой форму непрямой представительной демократии. Имеющий право голоса «народ» (читай: буржуазная элита) выбирал себе представителей, которые будут в парламенте защищать интересы общественного дела. Выборы, народное представительство и свобода прессы шли нога в ногу.

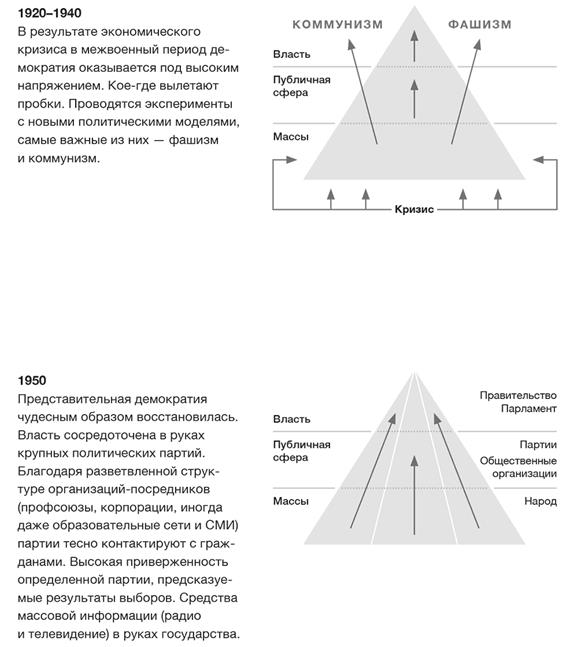

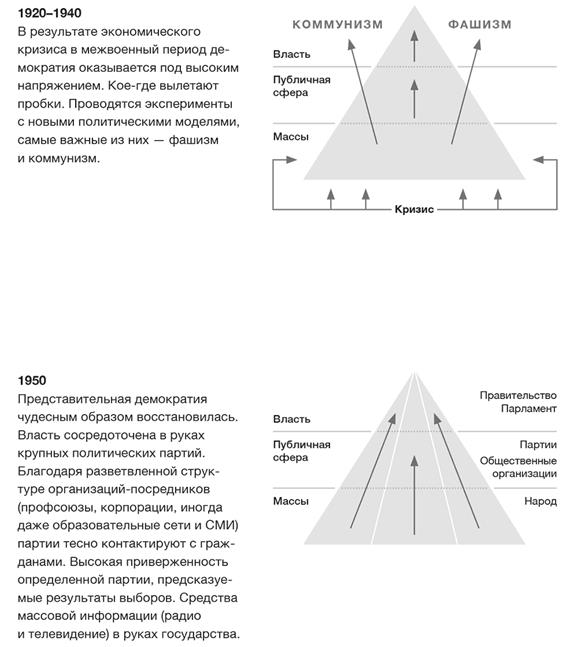

В течение последующих двух веков этот метод XVIII века претерпевает пять структурных трансформаций: появляются политические партии, вводится всеобщее избирательное право, усложняется структура гражданского общества, публичное пространство наводняют коммерческие СМИ и социальные сети добавляют жару. Само собой разумеется, вносят свою лепту и внешние экономические факторы: во времена кризиса происходит спад демократического энтузиазма (межвоенный период, наше время), во времена благосостояния – подъем.

Политические партии возникли лишь после 1850 года. Конечно, предпосылки для разделения общества в молодых демократиях были и раньше: между городскими жителями и провинциалами, между капиталом и земельными собственниками, между либералами и католиками, между сторонниками и противниками федерализма. Но только к концу XIX века эти группы эволюционировали в прочные, официально признанные организации. Это еще были не массовые, а скорее кадровые партии со скромной численностью и амбициями к управлению. Но эта ситуация быстро изменилась. Хотя в большинстве конституций они вообще не упоминаются, эти организации эволюционировали в важнейших игроков на политическом поле. Например, социалистическая партия благодаря индустриализации повсюду стала важнейшим борцом за всеобщее избирательное право. Признание последнего (в 1917 году в Бельгии и Нидерландах, в 1918 году в Великобритании – и там, и там только для мужчин) означало структурную трансформацию выборной системы: с этого момента выборы станут борьбой между организованными в партии представителями различных интересов общества, пытающимися заручиться поддержкой как можно большей части электората. И если раньше выборы были призваны формировать единство, то теперь они превратились в настоящие арены для ожесточенной борьбы кандидатов между собой. Началось перетягивание каната между партиями.

После Первой мировой войны любовь к выборной демократии стала остывать на глазах. Экономический кризис двадцатых‑тридцатых годов подточил поддержку партий. По всей Европе все бóльшую популярность стали приобретать антипарламентаристские, тоталитаристские модели. Никто не мог предположить, что после мирового пожара 1940–1945 годов демократия снова возродится к жизни, но последствия войны и необычайный рост благосостояния пятидесятых – шестидесятых годов привели к тому, что в западном мире многие положительно отнеслись к идее реанимировать парламентскую систему.

В послевоенные годы на политическом поле главенствовали массовые партии. Государство было в их руках. Благодаря целой сети организаций‑посредников (профсоюзов, корпораций, контролируемой государством системы здравоохранения, даже сети школ и собственных СМИ) они смогли стать близкими отдельному гражданину. По сути, публичная сфера находилась в руках этих общественных объединений. Правда, правительство было собственником самых больших и новых на тот момент СМИ (радио и телевидения), но партии также получили возможность высказываться: через участие в советах директоров, использование эфирного времени или развитие собственных телерадиокомпаний. В результате была достигнута высочайшая стабильность системы, с высокой степенью лояльности к партиям и предсказуемым поведением избирателей.

Этому равновесию положило конец неолиберальное мышление, резко изменившее публичное пространство в восьмидесятые и девяностые годы. Теперь идейным вдохновителем публичного пространства уже не могли быть общественные организации, их место занял свободный рынок. Это касалось бесчисленных сфер общественной жизни, в особенности СМИ. Партийные газеты исчезли или были перекуплены медиаконцернами, появились новые коммерческие каналы, даже государственные каналы стали все больше ориентироваться на рынок. Произошел настоящий бум в сфере СМИ. Непомерно выросло значение тиражей и охвата аудитории: они стали ежедневно меняющимся курсом акций общественного мнения. Коммерческие СМИ проявили себя как важнейшие производители общественного консенсуса в обществе. Напротив, общественным организациям пришлось существенно потесниться: то ли из‑за того, что профсоюзы и государственная система здравоохранения сами пошли по рыночному пути, то ли из‑за того, что теперь правительство предпочитало обращаться к гражданину напрямую, не прибегая к помощи социальных посредников. Результат оказался предсказуемым: гражданин превратился в потребителя, выборы – в лотерею. Партии, особенно когда их финансирование в основном обеспечивало правительство (зачастую с целью предотвратить коррупцию), перестали видеть в своем лице посредников между народом и властью и получили доступ к кормушке государственного аппарата. Чтобы оставаться возле нее, им необходимо (и тогда, и сейчас) раз в несколько лет обращаться к избирателю, чтобы подзаправиться легитимностью. Выборы стали ведущейся в СМИ борьбой за благосклонность избирателя. Нешуточные страсти, вызываемые таким образом у народа, скрыли из виду гораздо более глубокую эмоцию – растущее недовольство всем, что имеет отношение к политике. «Должно быть, трудно найти человека, не настроенного цинично по отношению к тому коммерческому медийному спектаклю, который нам выдают за выборы», – сказал американский теоретик Майкл Хардт пару лет назад {52}. «Elections are just a beauty contest for ugly people»[38] – под таким язвительным названием это интервью было опубликовано в интернете.

В 2004 году британский социолог Колин Крауч впервые использовал термин «постдемократия» для описания этой новой, контролируемой СМИ системы:

«При этой модели, несмотря на проведение выборов и возможность смены правительств, публичные предвыборные дебаты представляют собой тщательно срежиссированный спектакль, управляемый соперничающими командами профессионалов, которые владеют техниками убеждения, и ограниченный небольшим кругом проблем, отобранных этими командами. Масса граждан играет пассивную, молчаливую, даже апатичную роль, откликаясь лишь на посылаемые им сигналы. За этим спектаклем электоральной игры разворачивается непубличная реальная политика, которая опирается на взаимодействие между избранными правительствами и элитами, представленными преимущественно деловыми кругами» {53}.

Безусловно, под определение постдемократического государства более всего подходила Италия Берлускони, но и в других странах мы видели схожие процессы. Начиная с конца ХХ века гражданин становится похож на сво