Начиная с XVI века те, кто практиковал науки, связанные с наблюдением, составляли визуальные обзоры выделенных ими феноменов в форме атласов, понимаемых здесь как любое собрание образов, цель которого – внесение определенности в сообщество практикующих. Эти богато иллюстрированные тома изображали тщательно отобранные объекты наблюдения – органы тела, созвездия, цветковые растения, снежинки – с не менее тщательно выбранных точек зрения. Как уже отмечалось в главе 1, задача этих атласов – стандартизация наблюдающих субъектов и наблюдаемых объектов путем устранения индивидуальных особенностей не только отдельных наблюдателей, но и отдельных феноменов. В настоящее время мы привычно противопоставляем объективность вещей субъективности индивидов и поэтому в наибольшей степени озабочены идиосинкразиями субъектов – их «личными уравнениями», теоретическими склонностями, особыми причудами. Однако идиосинкразические объекты представляют по меньшей мере такую же угрозу для коллективной кумулятивной науки, ибо природа редко повторяет себя, а изменчивость и индивидуальность скорее правило, чем исключение. Даже геометрические формы кристаллов далеки от единообразия, как отметил минералог Рене Жюст Гаюи, пытавшийся в 1784 году построить их классификацию: «Среди кристаллов разновидности одного и того же вида зачастую представляются на первый взгляд не связанными друг с другом, и порой даже обнаруженные [виды] становятся источником новых трудностей»[118] (ил. 2.5). Несметное число случайностей и возмущений становится причиной отклонений от математической безупречности и органических типов.

Ил. 2.5. Геометрические кристаллы. René‑Just Haüy, Essai d’une théorie sur la structure des crystaux: Appliquée à plusieurs genres de substances crystallisées (Paris: Chez Cogué & Née Rochelle, 1784), pl. 1, figs 1–2. (Выражаем благодарность Берлинской государственной библиотеке «Прусское культурное наследие».) Несмотря на вариации и неправильности отдельных кристаллов, Гаюи настаивал на том, что они могут быть сведены к «ядру базовой формы» путем нарезания диагональных секций, параллельных линии BE. Обнаруженные таким образом «общие фундаментальные формы» определяли различные «виды» кристаллов, выходящие за пределы отличительных особенностей отдельных экземпляров (р. 54–55).

Ил. 2.6. Казуары Новой Зеландии. François Péron, Voyage de découvertes aux terres Australes (Paris: Impremerie impériale, 1807–1816), pl. 66 (выражаем благодарность Берлинской государственной библиотеке «Прусское культурное наследие»). Рисунки (в атласах) животных видов, экзотических для европейцев (наподобие эму, ошибочно отождествляемого с казуаром) или с трудом сохраняемых (например, медуз), являлись свидетельством существования новых видов. Они становились самостоятельными объектами исследования. С величайшей тщательностью в атласах передавался цвет – или при помощи многоцветной печати, или раскрашиванием вручную уже напечатанных иллюстраций. На представленном рисунке, основанном на наблюдениях за множеством животных, художник‑натуралист изобразил взрослую мужскую и женскую особь вида и детеныша. Изначальный полевой набросок изображал только мужскую особь (слева).

Помимо своей первичной функции стандартизации объектов в визуальной форме, рисунки в атласах выполняли в естественных науках и ряд других задач. Они служили средством публичного распространения данных в научном сообществе, сохраняя мимолетное и доставляя редкое и труднодостижимое всем, кто был способен приобрести атлас, а не только тем, кому посчастливилось с соответствующим оснащением оказаться в нужное время в нужном месте. Исследовательские экспедиции XVII–XVIII веков (подобные морским путешествиям в южную часть Тихого океана капитана Джеймса Кука) имели в своем составе не только натуралистов, чтобы описывать новую флору и фауну, но и художников, чтобы ее зарисовывать. Получаемые изображения почти всегда обладали большей живостью (и сохранностью), чем засушенные гербарные образцы и плохо сохраняемые туши мертвых животных, отправляемых назад для пополнения коллекций. До начала XIX века, когда был достигнут прогресс в таксидермии, эти рисунки зачастую обеспечивали остававшихся дома натуралистов единственными образцами новых видов и родов[119]. Публикация открытий экспедиции в южные моря Франсуа Перона и его художника Шарля Лесюера и, прежде всего, рисунков последнего сыграла, как отметила Парижская академия наук, решающую роль в борьбе со скептицизмом европейских натуралистов «в отношении удивительных существ, которые, как представляется, опровергают наши первоначальные идеи», – например, казуаров, нелетающих птиц[120] (ил. 2.6).

Кроме того, рисунки служили инструментом запоминания, так как образы более жизненны и нестираемы, чем слова, и создатели атласов никогда не тяготились повторами. В своем новаторском атласе патологии «Патологическая анатомия человеческого тела» (Anatomie pathologique de corps humain, 1829–1842) Жан Крювелье, первый заведующий кафедрой патологической анатомии медицинского факультета Парижского университета, особо подчеркивал этот момент. В отличие от нормальной анатомии, в которой существует возможность неоднократного наблюдения того или иного органа («два, три, двадцать раз»), возможности патологоанатома редки и непродолжительны: «Упущенный случай может никогда больше не представиться». Даже наблюдатель со зрением рыси и памятью слона не сможет «зафиксировать ускользающие черты, если он не запечатлевает их, будто бы в бронзе, чтобы суметь вызывать их снова по желанию и устанавливать их отношения с аналогичными фактами»[121].

И, наконец, особенно для ранних авторов и, как мы увидим в главах 3 и 4, авторов середины XIX века, изображения служили гарантией постоянства. Существовала надежда, что они будут сохранены как факты для завтрашних исследователей даже после того, как сегодняшние теории и системы исчезнут вслед за хрустальными сферами и животными духами. Атлас распространяет и сохраняет рабочие объекты науки в пространстве и во времени, расширяя границы коллективного эмпиризма.

Какую бы область мы ни взяли, нет ни одного атласа, который не гордился бы своей верностью природе. Но для того чтобы определить, является ли иллюстрация в атласе верным отображением природы, создателю сначала необходимо решить, что есть природа, какие объекты и с какой точки зрения должны быть представлены в качестве стандартных феноменов дисциплины.

Начиная с середины XIX века, как мы увидим в главе 3, именно эти решения вызвали кризис тревоги и отрицания, поскольку казалось, что они стимулируют субъективизм. Но создатели атласов эпохи Просвещения готовы были взяться за выполнение своей задачи с гораздо большей непредвзятостью и уверенностью в себе. Это не означает, что они шли на поводу у субъективности в том уничижительном смысле, что объявляли виды результатом своих личных прихотей. Напротив, они почти маниакально прибегали ко всевозможным предосторожностям, чтобы в меру собственного разумения обеспечить своим рисункам верность воспроизведения. Однако они понимали эту верность как реализацию экспертного суждения в отборе «типичных», «характерных», «идеальных» или «нормальных» образов, каждый из которых был вариантом рационального образа. Суть стоявшей перед создателями атласов задачи – определить (распознать) существенное. С их точки зрения, какими бы достоинствами ни обладали их атласы, они проистекли из этого умения распознавать, а также из широты и глубины опыта работы в исследовательском поле, на котором основывалась эта проницательность. Более поздние создатели атласов, приверженные механической объективности, сопротивлялись вмешательству; их предшественники, приверженные истине‑по‑природе, одобряли его.

При этом создатели атласов XVIII века не были свободны от эпистемологических тревог. Но их страхи были связаны скорее с неприрученной изменчивостью и даже монструозностью природы. Это была реакция на увлеченность многих натуралистов XVI–XVII веков тем, что Бэкон в своем «Новом органоне» (Novum organum, 1620) одобрительно описывал как «неправильные или гетероклические» явления и «уклонения природы, уродства и диковины, когда природа отклоняется от своего обычного хода»[122]. Бэкон призывал создать коллекцию подобных диковин, «естественную историю чудесных порождений природы», как поправку к прочно утвердившейся тенденции схоластической натурфилософии поспешно обобщать на основе небольшого количества ничем не примечательных примеров. Следуя призыву Бэкона, первые научные общества заполняют свои анналы – Miscellanea curiosa Общества испытателей природы вольного города Швайнфурт (основано в 1652 году), Philosophical Transactions Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе (основано в 1660 году), Histoire и Memoires Парижской академии наук (основана в 1666 году) – отчетами об аномалиях, диковинах и уродствах всевозможных видов: странных огнях на небе, двухголовых котах, светящихся голенях теленка, поразительных людях, неделями не выходящих из состояния сна[123] (ил. 2.7). Эти коллекции аномалий и диковин, служащие помехой для поспешных обобщений и способствующие точному наблюдению частностей, представляли эпистемический способ жизни, противостоящий истине‑по‑природе, так же как последняя противостояла механической объективности.

Ил. 2.7. Рождение монстра. Monsieur Bayle, «A Relation of a Child which Remained Twenty Six Years in the Mothers Belly», Philosophical Transactions 139 (1677), p. 979–980. Описание типично для многих отчетов о монстрах, странной погоде и других диковинах, заполнявших страницы первых научных журналов во второй половине XVII в. Отчеты, подобные этому, требовали «приложения усилий, чтобы добиться точного описания» (Ibid., p. 979) всех деталей отдельного (и, возможно, уникального) случая в отличие от идеализированных и обобщенных образов, создаваемых под руководством натуралистов середины XVIII в., таких как Линней.

Однако к началу XVIII века ведущие натуралисты стали испытывать беспокойство по поводу того, что поиск природных закономерностей оказался захвачен чрезмерным научным вниманием к природным эксцессам[124]. И хотя анатомы могли по‑прежнему указывать на аномальные формы, обнаруженные в ходе вскрытий, к 1730‐м годам акцент научного исследования смещается в сторону поиска закономерностей, проблески которых были видны по ту сторону случайного, изменчивого и отклоняющегося в природе – путаница в предпосылках свидетельствовала о метафизической путанице в целях исследования. Линней заходит настолько далеко, что клеймит сорта растений, выведенные садоводами и флористами, называя их чудовищами, недостойными научного исследования: «Виды Ботаников проистекают из Премудрости Всемогущего, разновидности же Флористов – из игры Природы, особенно под покровительством садоводов»[125].

Линнеевская апелляция к Всемогущему предполагает, что предпринятые в XVIII веке попытки преодолеть расточительную изменчивость природы подкреплялись просвещенческой версией натуральной теологии, которая восхваляла регулярность божественных законов как более достойных восхищения, чем необычное явление или чудо. Подобно объективности истина‑по‑природе обладает своей исторической спецификой. Она возникает в определенное время и в определенном месте и делает возможным появление науки определенного типа – науки, занимающейся скорее закономерностями природы, чем исключениями из них.

Идея в наблюдении

Летом 1794 года Гёте написал «Счастливое событие», посвященное встрече с Фридрихом Шиллером, положившей начало их дружбе. Хотя эти два литературных гения вначале относились друг к другу с настороженностью, они стали друзьями благодаря обсуждению гипотезы Гёте о том, каким образом все растения могут быть выведены посредством метаморфоза из единого прототипа – перворастения [ Urpflanze ]. Хорошо известно, что они разошлись в вопросе о том, что представляет собой это перворастение:

Шиллер: «Это не опыт, это идея».

Гёте: «Мне может быть только приятно, что я имею идеи, не зная этого, и даже вижу их глазами»[126].

Как подобные перворастению идеи становились видимыми на странице? На что была похожа истина‑по‑природе? Ранние составители атласов не интерпретировали понятие истины‑по‑природе одинаковым образом. Слова типичный, идеальный, характерный или нормальный не являются синонимами, даже если они отсылают к одной и той же функции стандартизации. Этих альтернативных способов быть истинным‑по‑природе достаточно, чтобы показать: забота о соответствии не предполагает с необходимостью заботу об объективности. Напротив, извлечение природных сущностей почти всегда требовало от создателей научных атласов формировать свои образы такими способами, какие были бы отвергнуты их преемниками как опасно «субъективные». Поскольку все эти методы открытия идеи в наблюдении вступали в противоречие с объективностью, более поздние создатели атласов были склонны рассматривать их как достойное сожаления вмешательство в данные. И действительно, практики истины‑по‑природе образовывали целый спектр вмешательств.

В атласах XVIII века «типичными» феноменами были те, что восходили к некоторому лежащему в основании Typus ’у, или архетипу, из которого, по крайней мере теоретически, могли быть выведены индивидуальные феномены. Типичное редко, если вообще когда‑либо, воплощается в конкретном индивидууме. Тем не менее проницательный наблюдатель может его интуитивно воспринять, основываясь на накопленном опыте, подобно тому как Гёте «видел» перворастение. Об архетипе скелета животного Гёте писал следующее: «Поэтому здесь предлагается анатомический архетип, общий образ, в котором по возможности содержались бы формы всех животных и на основании которого каждое животное описывалось бы в известном порядке. Этот тип должен быть построен с наибольшим учетом физиологии. Уже из общей идеи типа вытекает, что никакое отдельное животное не могло бы быть выставлено в качестве такого сравнительного канона; ничто единичное не может быть образцом целого»[127]. Это не значит, что архетип целиком выходит за пределы опыта, ибо, как заявляет Гёте, он был выведен из наблюдения и наблюдением проверен. Однако наблюдения, направленные на поиск типичного, должны проводиться сериями, так как единичное наблюдение, сделанное одним наблюдателем, может вести к заблуждению: «Так как наблюдатель никогда не видит чистого феномена [ das reine Phänomen ] своими собственными глазами; многое зависит от расположения его духа, состояния его чувств, света, воздуха, погоды, физического объекта и тысячи других обстоятельств»[128] (ил. 2.8).

Типические образы доминировали в анатомических, ботанических и зоологических атласах с XVII по середину XIX века (а в отдельных случаях еще долго после этого периода), но не всегда в той чистой форме, что прославлялась Гёте. Два важных варианта, которые мы назовем «идеальный» и «характерный», также появляются в иллюстрациях атласов этого периода. «Идеальный» образ стремится представить не просто типичное, а совершенное, в то время как «характерный» образ помещает типическое в индивидуальное. И идеальный, и характерный образы упорядочивают феномены, и создатели обоих настаивают на их изобразительной точности. Но, как показывают нижеследующие примеры, лежащие в их основании онтологии и эстетики резко контрастируют друг с другом.

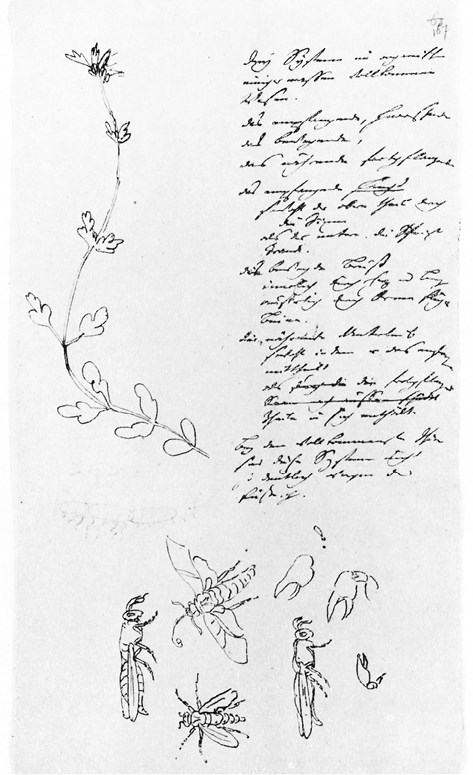

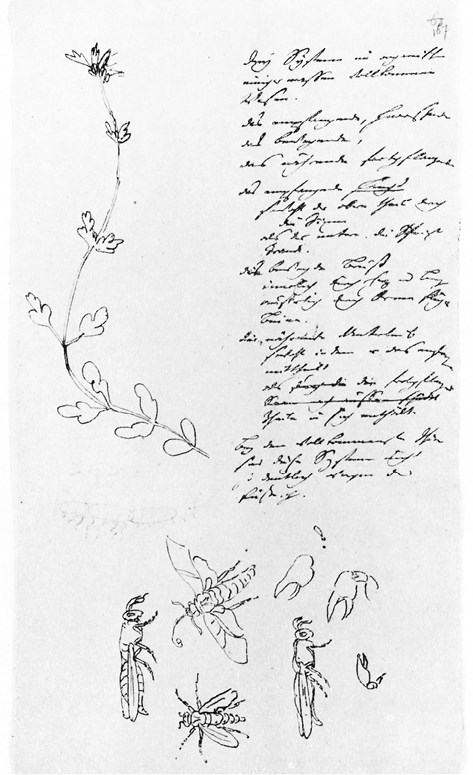

Ил. 2.8. Архетипы высшего растения и насекомого. Johann Wolfgang von Goethe, Die Schriften zur Naturwissenschaft, vol. 9A, Zur Morphologie, ed. Dorothea Kuhn (Weimar: Böhlau, 1977), table 9 and p. 239–240. Наброски, сделанные Гёте карандашом и чернилами, окружены его заметками о «трех органических системах» (чувствительной, подвижной и питательной) и их сущностных характеристиках. Гёте обнаруживает Typus Перворастения на всем протяжении растительного царства: «Моя уверенность, что открытая мною общая формула приложима ко всем растениям, только возрастает. С ее помощью я уже могу объяснить наиболее идиосинкратические формы, например страстоцвет, арум, и расположить их параллельно друг другу». Goethe to Karl Ludwig von Knebel, Oct. 3, 1787, ibid., p. 373.

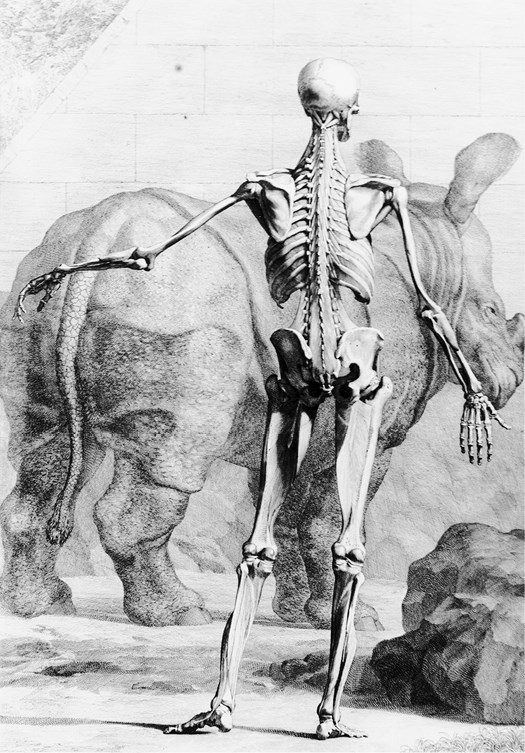

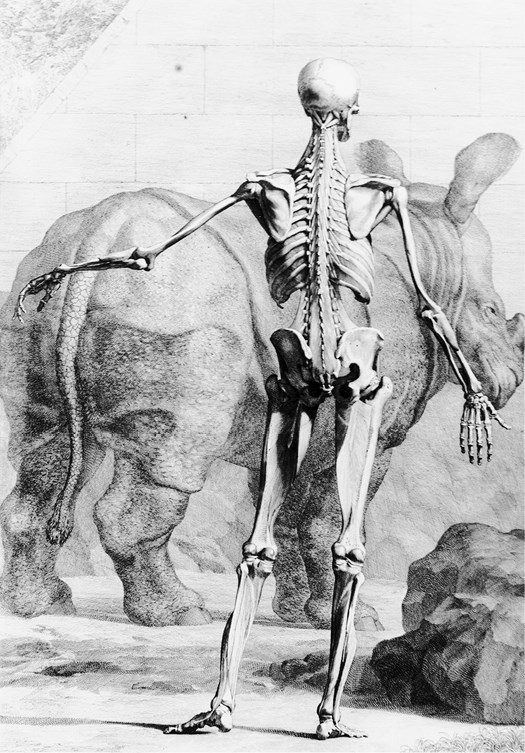

В сотрудничестве с Ванделааром, работавшим с Линнеем[129] голландским художником и гравером, Бернард Зигфрид Альбинус создает несколько анатомических атласов идеализированного типа, вошедших в число наиболее влиятельных атласов XVIII века, включая Tabulae sceleti et musculorum corporis humani («Таблицы скелета и мышц человеческого тела», 1747). В предисловии к этой работе Альбинус детально описывает свои цели и методы работы в терминах, которые могли бы показаться противоречивыми с точки зрения стандартов механической объективности. Он был привержен одновременно сохранению наиболее строгих стандартов визуальной точности и созданию образов «наилучших моделей природы» (ил. 2.9).

Для достижения этой цели Альбинус заходил так далеко, как ни один анатом до него, тщательно вычищая, собирая воедино и устанавливая скелет, проверяя точное положение тазобедренных костей, грудной клетки, ключицы и т. д. путем сравнения с очень худым нагим мужчиной, стоявшим рядом с подготавливаемым скелетом. (Эта проверка требовала времени и причиняла Альбинусу определенное беспокойство: чтобы защитить нагого мужчину от зимнего холода, требовался огонь, тепло которого значительно ускоряло разрушение костей скелета.) Пытаясь избежать малейшей ошибки художника в пропорциях, Альбинус устанавливал две решетки, одна из которых находилась в четырех рейнских футах[130] от скелета, другая – в сорока, а затем размещал художника строго в той точке, откуда подпорки решеток совпадали с лучом зрения, и перерисовывал образец на лист клетка за клеткой. Рисунок приводился в соответствие с образцом при помощи паттерна «прямых и поперечных линий». Эта процедура была предложена лейденским коллегой Альбинуса натурфилософом Вильгельмом Гравезандом и напоминает наставления по созданию перспективного рисунка ренессансного художника Леона Баттисты Альберти. Она сводилась к калькированию отдаленного предмета. Фиксированная точка зрения и отображение визуального поля на поверхность репрезентации при помощи решеток подчиняли художника дисциплине выстраиваемого квадрат за квадратом соответствия во имя натурализма. Как и практиковавшие перспективу ренессансные художники, Альбинус строго предписывал, как следует рассматривать законченную гравюру, а также – как ее нужно изготавливать[131].

Ил. 2.9. Идеализированный скелет с носорогом. Bernhard Siegfried Albinus, Tabulae skeleti et musculorum corpus humani (Leiden: J.&H. Verbeek, 1747), Table 8, 2 ZOOL XII, 2192 RARA (выражаем благодарность Государственной университетской библиотеке Геттингена). И хотя Альбинус почти на десять лет монополизировал умения художника и гравера Яна Ванделаара и исправлял его рисунки и гравюры, он позволил Ванделаару добавить на заднем плане таблиц «орнаменты» для усиления привлекательности изображения. Носорог, показанный на этой гравюре, был включен [в изображение] по причине его диковинности. Принадлежащая библиотеке Геттингенского университета копия Tabulae skeleti в написанной от руки аннотации указывает, что животное «демонстрировалось за деньги во Франции, Голландии и Германии» в 1740‐х гг. Возможно, именно этот носорог изображен на картине венецианского художника Пьетро Лонги Показ носорога в Венеции (ок. 1751 г.).

Но эти поразительные гравюры, причинявшие «граверам массу хлопот и тревог» в течение трех месяцев, не изображали в действительности тот скелет, который столь скрупулезно подготавливал Альбинус. Подобно Линнею и Гёте он был нацелен на истину‑по‑природе, на идею в наблюдении, а не на исходное наблюдение как таковое. Он предпринял все обычные меры и ряд экстраординарных, чтобы гарантировать целостность объекта и субъекта. Однако заявления Альбинуса о том, что, собственно, изображают законченные иллюстрации, могут вызвать определенный шок у современного читателя. Они показывают идеальный скелет, который может и не реализоваться в природе и по отношению к которому конкретный скелет будет являться в лучшем случае не более чем приближением. Альбинус слишком хорошо осознавал обязательства, возложенные на создателя атласа: природа преисполнена разнообразием, но наука не может быть таковой. Он должен отбирать свои образы, и принцип отбора Альбинуса откровенно нормативен:

Скелеты отличаются друг от друга не только по возрасту, полу, росту и совершенству костей, но и по знакам силы, красоты, а также впечатлению, производимому ими в целом. Я выбрал скелет, позволяющий обнаружить как знаки силы, так и живости. Все в нем элегантно, но в то же время не слишком утонченно. Ничто не выдает в нем ни юношеской или женской округлости и податливости, ни, напротив, неотесанной грубости и неуклюжести. Короче, все его части прекрасны и приятны для глаз. Так как я хотел продемонстрировать образчик природы, то выбрал его среди ее лучших моделей[132].

В этой связи Альбинус выбрал скелет мужского пола, среднего роста, с правильными пропорциями, наиболее совершенного вида, без каких‑либо дефектов и изъянов. (Для Альбинуса было очевидно, что совершенный скелет – это по необходимости скелет мужчины. В 1797 году немецкий анатом Самуэль Зёмеринг создал «идеальный» – и идеологически нагруженный – женский скелет[133].) Но скелет все еще недостаточно совершенен, и Альбинус, не колеблясь, исправляет природу при помощи искусства: «Однако он еще не был всецело совершенным, в нем наблюдалась большая, чем того хотелось, незавершенность. Поэтому подобно тому, как художники, рисующие красивое лицо, в случае обнаружения малейшего дефекта исправляют его на картине, дабы сделать подобие еще более прекрасным, также и те вещи на рисунке, которые оказались менее совершенны, были улучшены, и сделано это было таким образом, чтобы продемонстрировать более совершенные формы. В то же время была проявлена осторожность, чтобы сделать их правильными [ adhibita cura, ne quid a vero discederetur ]»[134].

«Совершенный» и «правильный» [ vero ] (т. е. истинный, достоверный, точный) – путеводная звезда и компас Альбинуса, и он не усматривал между ними никакого противоречия. Альбинус мог придерживаться обеих целей одновременно вследствие метафизики и отношения к суждению и интерпретации, которые, как мы увидим в главе 3, резко отличались от тех, что были характерны для XIX века. По сути, Альбинус полагал, что универсалии (например, его совершенный скелет) обладают той же (или даже большей) онтологической основательностью, что и партикулярии. Универсалия может быть представлена на отдельном рисунке, даже если не воплощена ни в одном конкретном скелете. Как и «чистый феномен» Гёте, универсальное может быть постигнуто только путем обстоятельного знакомства с партикулярным во всех его деталях, но ни один образ конкретной вещи, каким бы точным он ни был, не может схватить идеальное. Только наблюдатель с опытом и проницательностью мудреца может видеть идею.

Но анатомия не являлась чем‑то аномальным в своей склонности к идеализации. На протяжении значительной части XIX века палеонтологи реконструировали и «усовершенствовали свои ископаемые образцы» – практика, которая резко критиковалась их преемниками, гордившимися тем, что они «представляют действительные образцы со всеми их несовершенствами – такими, какие они есть, а не могли бы быть»[135]. Анатомы и палеонтологи середины XIX века полагали, что только партикулярии реальны: отклоняться от них – значит открывать дверь искажениям в интересах сомнительных теорий и систем. Напротив, Альбинус и другие идеализирующие создатели атласов не колеблясь предлагали изображения объектов, которых они не видели собственными глазами, как Urpflanze Гёте, но это было служение истине‑по‑природе, а не насилие над ней.

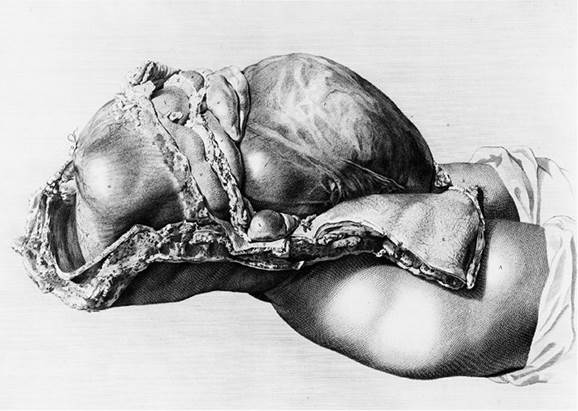

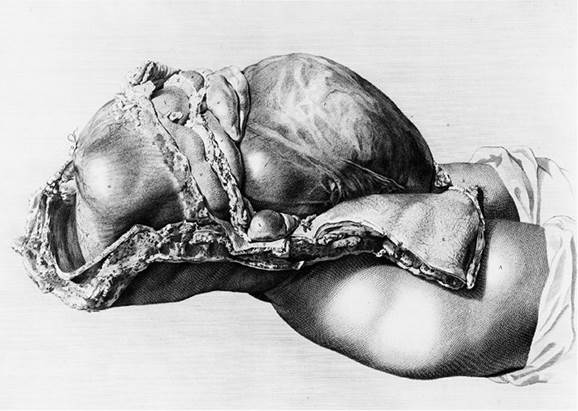

Ил. 2.10. Препарированная матка. William Hunter, William Hunter, preface to The Anatomy of the Human Gravid Uterus, Exhibited in the Figures (Birmingham: Baskerville, 1774), pl. 2. Рисунок выполнен Яном Ван Римсдайком, гравюра – Джеральдом Скотином (выражаем благодарность Берлинской государственной библиотеке – Прусское культурное наследие). В легенде к этому рисунку (ZZb) анатомии женщины, умершей на девятом месяце беременности, Хантер упоминает о случайном обстоятельстве, повлиявшем на внешний вид вен (в которые был инъецирован воск), – детали, достоверно отображенной на рисунке: «Когда делался этот рисунок, орган, некоторое время находившийся на воздухе, стал немного сухим, что привело к выступанию вен – как они и показаны» (n. p.). Хантер выбрал издателя роскошных книг Баскервиля «в основном из‐за преимуществ его бумаги и чернил» (preface, ibid., n. p.).

Идеализаторы альбинусовского типа вполне осознавали существование «натуралистической альтернативы», т. е. попытки изобразить данный конкретный объект в полном соответствии с тем, как он представляется в пределах миметического искусства[136]. В XVIII веке были сторонники натуралистической альтернативы. Но их осознанный выбор определялся в равной мере как эстетическими соображениями, так и заботой о точности. «Анатомия человеческой матки» (Anatomy of the Human Gravid Uterus, 1774) шотландского анатома Уильяма Хантера, например, отдавала предпочтение «обычному портрету, на котором объект изображен в точности так, как он был увиден» в отличие «от представления объекта в воображаемых обстоятельствах» на основании «элегантности и гармонии естественного объекта» (ил. 2.10).

Для своего атласа Хантер использовал тринадцать трупов женщин на разных стадиях беременности: от трех недель до девяти месяцев. Каждая из его тридцати четырех больших (высотой 27 дюймов) гравюр изображает индивидуальное тело, часто препарированное и являвшееся объектом рисования на протяжении месяцев. Хотя Хантер придавал особое значение рисованию тел как индивидуальных объектов, он явно считал их характерными для анатомии всех беременных женщин вообще. Он утверждал, что «простой портрет» несет «знак истины и становится почти таким же непогрешимым, как и сам объект». Однако Хантер признает, что, «будучи законченным с чьей‑то точки зрения», «простой портрет часто будет содержать в себе некоторые неясности и несовершенства», тогда как рисунок, «сделанный на основе множества наблюдений за Природой, способен продемонстрировать в одном представлении то, что может быть увидено только в нескольких объектах. Подобный рисунок позволяет внести в себя больший порядок, лаконичность и точность».

Предпочтение, отдаваемое Хантером изображению индивидуального объекта, не было безоговорочным. Он допускал, что из соображений точности можно предпочесть составное тело или прибегнуть к альтернативе типового тела. Не проявлял он подозрительности и к эстетическим соображениям как входящим в противоречие с научной точностью. Напротив, подобно Альбинусу Хантер рассматривал красоту рисунка как неотъемлемую часть в достижении его точности, а не как искушение изменить ей. Поэтому он настаивал на дополнительных расходах на «аккуратно и изысканно» изготовленные гравюры, так как они показывают анатомам мельчайшие детали органов, «новых либо недостаточно известных», в то время как хорошо известные или повторяющиеся части были сведены к «всего лишь контурам»[137].

Однако было бы ошибкой полностью доверять словам Хантера, т. е. считать, что его рисунки действительно представляют объект в точности так, как «он был увиден». Подобно фотографиям XIX века рисунки Хантера несут печать реального только для глаза, обученного конвенциям этой разновидности натурализма (например, четкие контуры в отличие от действительно воспринимаемых размытых краев)[138]. Более того, образцы Хантера, как и все анатомические «приготовления», инъецировались воском и красителями для сохранения их расширенными и выглядящими «естественно» даже после смерти. Уже одно это превращало анатомические образцы в объект искусства еще до того, как они были нарисованы[139]. И хотя Хантер заявлял, что изменял положение своих образцов «не более чем на одну фалангу пальцевого сустава», он считал частью истины‑по‑природе введение в матку «спиртовых растворов, чтобы увеличить ее до размера, который она, по моим предположениям, имела, когда впервые была вскрыта брюшная полость»[140]. Атлас Хантера поучителен для наших целей, так как показывает, во‑первых, что научный натурализм и культ индивидуализации детали намного предвосхитили технологию фотографии, а во‑вторых, что натурализм в научных атласах не обязательно сопровождался страхом или подозрительным отношением к эстетическим искажениям[141].

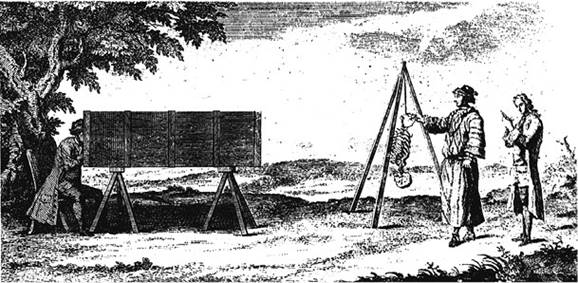

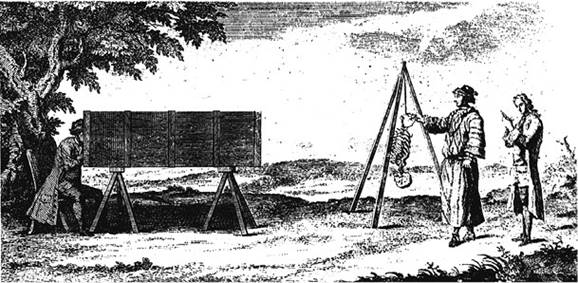

Даже натурализм камеры‑обскуры (темная комната, в которую свет проникает через маленькое отверстие с линзой, проецируя на экран перевернутый образ внешних объектов) не устранял необходимости во вмешательстве и обширном комментарии со стороны создателя атласа. Английский анатом Уильям Чеселден убеждал двух своих голландских художников, Герарда ван дер Гухта и Якоба Шийнво, использовать «для рисования удобную камеру‑обскуру», чтобы они могли изготовить рисунки для его «Остеографии» (Osteographia, 1733) «одновременно с большей точностью и меньшими усилиями» (ил. 2.11). И все же механическая точность камеры‑обскуры не могла служить заменой ученого анатома, который придирчиво отбирал свои образцы, тщательно располагал их в драматических позах (например, изогнутый скелет кота напротив прижатого к земле скелета собаки), ручался за каждую нарисованную линию и за каждое напечатанное слово: «Действия всех скелетов (и человека, и животных), положение каждой кости были результатом моего собственного выбора. И если, исходя из анатомии, отдельные части требовали более четкого выражения, я всегда на это указывал – порой карандашом на рисунке, чаще же иглой на медной пластине. Там, где анатом не проявляет об этом заботу, он едва ли увидит свою работу хорошо выполненной»[142]. Камера‑обскура – как и заменившая ее в XIX веке фотография – помогала иллюстраторам изображать богатство детали, прилагая сравнительно небольшие усилия, но атласы XVIII века требовали большего, чем просто точной деталировки. То, что изображалось, было столь же важным, как и способ, посредством которого оно изображалось, и предполагалось, что создатели атласов должны давать пояснения и тому и другому, даже если они прилагали усилия к тому, чтобы исключить своенравные мнения своих художников при помощи решеток, измерений или же камеры‑обскуры.

Ил. 2.11. Рисование скелета с помощью камеры‑обскуры. Иллюстрация на титульной странице, William Cheselden, Osteograhia, or, The Anatomy of the Bones (London: Bowyer, 1733). Чеселден убедил своих двух художников использовать изображенную здесь камеру‑обскуру для того, чтобы «преодолеть трудности передачи неправильных линий, перспективы и пропорций» («To the Reader», ibid., n. p.). Половина скелета подвешена вниз головой, потому что камера‑обскура дает перевернутые образы. Но калькирование полученной камерой‑обскурой репрезентации было не финальной стадией, а началом процесса создания образа, о чем свидетельствуют внесенные Чеселденом исправления. Ниже он отмечает, что отдельные части рисунков были вытравлены в процессе гравировки, чтобы подчеркнуть текстуру той или иной кости. Тем самым Чеселден контролировал каждый аспект гравюры, равно как и текста.

Искусство и наука сходились в переплетающихся суждениях о красоте и истине. Создатели научных атласов XVIII века неоднократно напрямую обращались к современным художественным жанрам и критике. Подобно Хантеру, английский натуралист и художник, хранитель Библиотеки Королевской коллегии врачей Лондона Джордж Эдвардс обещал читателям своей «Естественной истории редких птиц» (Natural History of Uncommon Birds, 1743–1751) «посмертные» рисунки, преисполненные «высшей религиозной и скрупулезной строгости» в отличие от вольностей, присущих художникам исторических сцен, в которые «живописец свободен привносить степень Совершенства и Изъяна, определяемую мерой его понимания. Главное, чтобы он никогда (sic) не противоречил Посланию своего Историка». При этом Эдвардс, как, собственно, и Хантер, не видел проблемы в том, что он раскрашивал изображения своих птиц (некоторые из них были высушены или заспиртованы) и придавал им «столько различных Поз и Поворотов, сколько мог изобрести»[143]. Показателем того, насколько радикально изменились к середине XIX века научные установки в отношении подобных приемов, является тот факт, что придуманные позы птиц позволили Эдвардсу выиграть медаль Копли Королевского общества, а элегантно симметричные и порой наделенные человеческими качествами композиции птиц в «Птицах Америки» (Birds of America, 1827–1838) Джона Джеймса Одюбона подверглись резкой критике со стороны некоторых современных натуралистов как фальсификация природы[144] (ил. 2.12).

Ил. 2.12. Постановочное изображение острохохлой синицы. Parus bicolor Linnaeus, John James Audubon, The Birds of America (London: Published by the author, 1827–1838), pl. 39. Выгравированные и раскрашенные вручную группой лондонских художников, эти рисунки птиц Одюбона были напечатаны на листах формата двойного элефант фолио, чтобы максимально приблизиться – насколько это возможно – к натуральной величине. При этом требования Одюбона, чтобы птицы изображались в естественных положениях и в характерной для них среде обитания, не исключали манерных композиций, подобных этому рисунку, или антропоморфных поз и описаний.

Предполагалось, что не только создатели атласов, но и их художники знакомы с широким кругом образцов. Изображение становилось как бы дистилляцией не одного, а множества объектов наблюдения – гётевской идеей в наблюдении. Способы, какими натуралисты и художники производили подобные дистилляции, понимались сходным образом и в обоих случаях превозносились как признак гениальности – способность синтетического восприятия, возвышающая мастера над дилетантом или ремесленником. Дэвид Юм, например, утверждал, что все восприятия, будь то эпистемологические, моральные или эстетические, благодаря размышлениям о накопленном опыте, пропитаны суждениями накопленного опыта, в точности так же как посткартезианская оптика демонстрирует нам, «как мы переносим на наши внешние чувства суждения и заключения нашего ума»[145]. Анатомы от Андреаса Везалия в середине XVI века и до Зёммеринга в начале XIX века гордились тем, что изображали «каноническое» тело. Термин «канон» можно обнаружить уже у Галена, который заимствует его у классического скульптора Поликлета[146].

Порой сложность явлений приводила в замешательство способность к синтетическому восприятию. Гёттингенский анатом Альбрехт фон Галлер сетовал на то, что требуется поистине «бесконечный труд», чтобы проследить подобное лабиринту многообразие артерий, которому даже многочисленные препарирования не могут придать четкую форму. Он советует читателю этой части своих «Анатомических рисунков» (Icones anatomicae, 1752) обращать большее внимание на текст, а не на рисунки, которые могут не соответствовать типичному случаю[147]. Галлер известен тем, что по пятьдесят раз готовил образцы некоторых анатомических зон, чтобы гарантировать художнику не аномальную, а репрезентативную модель, показанную в характерных обстоятельствах[148].

Пример более успешного синтетического образа описывает в своих «Лекциях, прочитанных студентам Королевской академии» (Discourses Delivered to the Students of the Royal Academy, 1769) художник сэр Джошуа Рейнольдс. В ходе длительного наблюдения за конкретными вещами художник «приобретает истинную идею прекрасной формы. Он исправляет Природу при помощи самой Природы, заменяет ее несовершенство ее совершенством». Натуралист и художник од