Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Топ:

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов...

Когда производится ограждение поезда, остановившегося на перегоне: Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного...

Основы обеспечения единства измерений: Обеспечение единства измерений - деятельность метрологических служб, направленная на достижение...

Интересное:

Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов: Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и других сооружений...

Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...

Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей...

Дисциплины:

|

из

5.00

|

Заказать работу |

|

|

|

|

В 1989 году организация «Consorzio Venezia Nuova» заказала Бродскому книжку о Венеции. Он взялся за работу с охотой и вдохновением, и если бы не жесткие сроки для сдачи рукописи, книга была бы, как говорил он сам, намного толще, чем получилась: 130 с лишком страниц крупным шрифтом. Передача текста «Набережной неисцелимых» была осуществлена несколько театральным образом. Войдя в ноябре 1989 года в офис организации, Иосиф точным движением толкнул свернутую в рулон рукопись так, чтобы она по полу подкатилась к заказчику. Оказалось, это был свиток – страницы были склеены. Длина свитка – 5,4 метра.

Метод склеивать страницы эссе и больших поэм клеем или скотчем Бродский практиковал давно. В Ленинграде он пользовался иногда даже перфорированными полосами бумаги для счетных машин.

[Фото 32. Склеенная рукопись предисловия Бродского к стихам Т. Венцловы. ]

Книга о Венеции частично писалась в 1989 году в Стокгольме. Журналистка, посетившая Бродского в октябре в гостинице «Рейзен», увидела, к своему удивлению, длиннющую машинопись, висящую на двери ванной. Летом того же года в той же гостинице Иосиф писал предисловие к польскому изданию стихотворений Томаса Венцловы. Когда оно было готово и я должен был сделать для него копию, мне пришлось сначала разрезать машинопись ножницами.

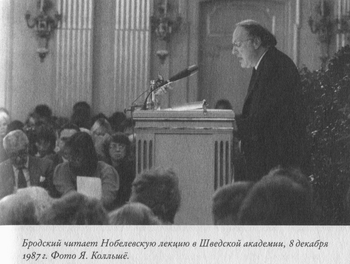

Таким же образом создавалась Нобелевская лекция: первое, что я увидел, войдя в его комнату на Мортон‑стрит 25 ноября 1987 года, были пять‑шесть машинописных страниц, скрепленных скотчем на стене около двери, ведущей в садик. Потом его сосед Володя Лунис переписал лекцию на своем компьютере.

[Фото 33. Бродский читает Нобелевскую лекцию в Шведской академии, 8 декабря 1987 г. Фото Я. Колльшё. ]

|

|

Бродский написал лекцию по‑русски, но так как в его распоряжении было всего немногим больше месяца, он сразу отдал ее для перевода на английский. Он предпочитал, чтобы перевод был сделан в Америке, а не Шведской академией, частично потому, что хотел его контролировать, а частично ради уверенности, что все будет готово вовремя. Дело в том, что Бродский не знал, на каком языке он прочтет лекцию. Когда я был у него в Нью‑Йорке, он только что закончил русский вариант и мы обсуждали этот вопрос. Я высказал мысль, что выбор языка должен зависеть от того, как он воспринимает премию, в каком качестве он ее принимает – как русский поэт или как англоязычный эссеист. Он склоняется к тому, что прочтет ее по‑русски, сказал он, но окончательно еще не решил. Это было 29 ноября.

[Фото 34. Групповая фотография, снятая во время Нобелевского банкета в стокгольмской ратуше 10 декабря 1987 г. Слева направо: Маша Воробьева, Роджер Страус, Марго Пикен, Мария Мудиг, Кейс Верхейл, неизвестные дамы, Роберто Калассо, Вероника Шильц, Флёр Калассо, Иосиф Бродский, Джордж Клайн, Наталья Горбаневская, Лев Лосев, Елена Янгфельдт‑Якубович, Юнас Мудиг (заслонен), неизвестная дама. На коленях, слева направо: Ханс Ульсон, «атташе» Бродского во время Нобелевских торжеств, Бенгт Янгфельдт, Джованни Буттафава. Фотограф неизвестен. ]

Иосиф вообще был туг на решения. Это являлось чертой его характера – она была связана и с сердечным заболеванием, усиливавшим нерешительность. Он неохотно строил планы на следующий день, не говоря уж о неделе или месяце. Приехав в Стокгольм 6 декабря, он еще не знал, на каком языке выступит. К тому же он привез с собой несколько изменений и для русского и для английского текстов. Даже в самый день 8 декабря, в день выступления, он еще не сделал окончательного выбора. Когда он входил в зал Шведской академии, у него в кармане лежали оба текста. Он вынул русский.

|

|

It's very nice to leave Helsinki [27]

После книжной ярмарки в Гётеборге в августе 1988 года Бродский должен был ехать в Хельсинки, куда был приглашен своим финским издательством «Тамми». Однако, узнав перед самым отъездом, что на финский переведено всего несколько его стихотворений, Иосиф заявил директору издательства Олли Арракоски, что он не star (звезда), а писатель, и что ему нечего делать в Финляндии. Он был категоричен. Чтобы избежать возможного скандала, я предложил поехать вместе с ним – тогда можно будет читать его стихи и в шведском переводе (в Финляндии шведский – государственный язык наравне с финским). К такому выходу из положения Иосиф отнесся положительно.

Бродский прибыл из Гётеборга в Хельсинки 23 августа, а я приехал в финскую столицу на следующий день. По приезде я сразу отправился в гостиницу «Торни», где у Иосифа брали интервью для финского телевидения. Записывали в помещении, куда можно было добраться только по винтовой лестнице. Едва я успел высунуть голову из отверстия, как Иосиф бросился ко мне и крепко обнял со словами: «Вы себе не представляете, как я рад, что вы здесь!» Было ясно, что он на грани нервного срыва.

Иосиф был в скверном настроении все три дня, проведенные нами в Хельсинки. На встрече с руководством издательства он спросил директора, почему в финское издание сборника «Меньше единицы» вошли не все эссе – например, не включены «О тирании» и «Путеводитель но переименованному городу». Арракоски уверял, что это случайность, а Иосиф утверждал, что за этим скрываются политические мотивы. И конечно был прав: иначе как объяснить исключение именно этих эссе? Атмосфера была напряженной, Арракоски потел, и не надо было быть метеорологом, чтобы почувствовать сильный восточный ветер: Иосиф четко осознал, что находится в опасной близости к родине, ближе, чем когда‑либо после высылки.

Встреча с руководством издательства состоялась в Академическом книжном магазине, где потом было устроено его выступление. Иосиф читал по‑русски, я по‑шведски, а Юкка Маллинен – свои финские переводы. Торговля шла полным ходом, в магазине было шумно, и это очень раздражало Иосифа. Прочитав несколько стихотворений, он остановился и сказал по‑английски: «If you will be quiet, Mr Jangfeldt and I will read a few more poems» («Если вы будете соблюдать тишину, мы с господином Янгфельдтом прочтем еще несколько стихотворений»). Потом он продолжил было чтение, но вдруг раздраженно, в сердцах прервал выступление и слез с маленькой эстрады.

|

|

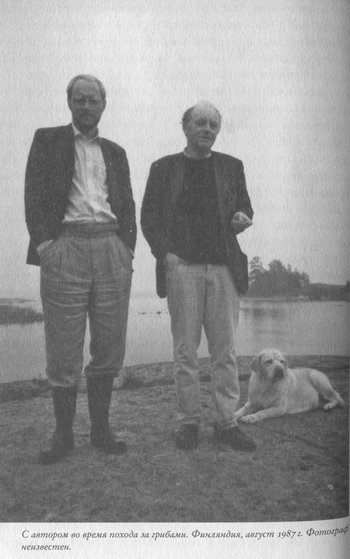

Остаток времени в Хельсинки был посвящен частным делам, пасмурная погода сменилась если не солнечной, то по крайней мере чем‑то похожим на дымку, в которую в эти дни была закутана южная часть Финляндии. В Хельсинки тогда находились хозяин дома на Мортон‑стрит Эндрю Блейн и его финско‑шведская жена Яна. И на следующий день после читки мы поехали на дачу ее родителей, расположенную неподалеку от Порккала‑удд, где отец Иосифа некогда был фотографом на военно‑морской базе (этот полуостров на юге Финляндии был сдан финнами Советам в аренду на срок с 1944 по 1955 год). День был посвящен собиранию грибов.

[Фото 35. С автором во время похода за грибами. Финляндия, август 1987 г. Фотограф неизвестен. ]

Когда вечером 24 августа мы уезжали из Хельсинки, нас провожал к пароходу сотрудник издательства, поведение которого свидетельствовало о восхищении, смешанном со страхом, ведь ему выпало сопровождать лауреата Нобелевской премии. (По протоколу проводить Иосифа должен был бы, наверное, сам директор, но после нелицеприятного объяснения в книжном магазине отношения между ними стали холодны как лед.) Перед тем как нам подняться на борт, сотрудник издательства, чей английский оставлял желать лучшего, сказал: «It's very nice to leave Helsinki» («Очень приятно покинуть Хельсинки»). Имел он в виду, что поездка вдоль островов финского архипелага богата красивыми видами, но мы с Иосифом восприняли его слова буквально и едва сдержались, чтобы не рассмеяться. «Yeah!» – воскликнул Иосиф.

«В любом случае Иосиф был очень рад покинуть Финляндию, – записал я на следующий день, вернувшись в Стокгольм. – Он уловил там атмосферу, слишком напоминающую родину».

Перестройка шла вовсю, но Финляндия занимала по отношению к СССР сервильную позицию и пользовалась плохой репутацией у советской интеллигенции. Советских перебежчиков финны выдавали. Эта участь, разумеется, не грозила американскому гражданину и Нобелевскому лауреату Иосифу Бродскому. Его реакция была инстинктивной. Когда в следующий раз он посетил Финляндию в августе 1995‑го в компании Шимуса Хини, настроение у Иосифа было совсем другое. К тому времени Советский Союз стал лишь страшным воспоминанием.

|

|

«Примечания папоротника»

Меня всегда поражало халатное, почти безразличное отношение Иосифа к изданию своих произведений. По пути домой из Хельсинки мы сидели после шведского стола и разговаривали на палубе. На мой вопрос, чем это объясняется, он ответил, что, пока жил в Советском Союзе, не мог влиять на судьбу своих стихов и это определило его позицию навсегда; он был рад, что его вообще печатают.

Я тогда полюбопытствовал, почему, оказавшись на Западе, он не стал издавать книги новых стихов, ведь все его сборники были «избранными» и к тому же отредактированными не им самим. Иосиф объяснил, что, несмотря на то что теперь он мог влиять на подготовку издания, у него осталось старое отношение к этому вопросу. Тогда я спросил, не хочет ли он издать настоящий сборник стихов, и он ответил, что «мечтает» о том, чтобы издать «свою книгу», «как поэты на Западе – написал какое‑то количество стихов – и потом делаешь отчет».

Мы условились, что я распечатаю на компьютере стихи, написанные им после выхода «К Урании» (1987), чтобы потом обсудить вопрос дальше. Так родилась мысль об издании сборника «Примечания папоротника» – название, заимствованное у одного из стихотворений, было мое. К тому времени в СССР были напечатаны только отдельные стихи, так что мысль о русском издании в Швеции была не совсем бредовой.

Во время работы над книгой мне стало ясно, почему публикации его стихов так изобилуют опечатками и другими погрешностями. Производственный процесс Иосифа просто не интересовал, и он не принимал в нем никакого участия. Зимой 1989/1990 года я послал ему гранки, которые он все никак не возвращал. Я говорил с ним по телефону неоднократно. Иногда он обещал прочитать гранки, иногда было слышно по голосу, что ему до этого нет дела. Я хотел, чтобы книга вышла к его пятидесятилетию (не к маю, а позже, к лету, к его приезду в Стокгольм), но без его ведома – как сюрприз‑подарок. Однако, чтобы уложиться в срок, требовалось принять экстренные меры, и в конце апреля 1990 года я полетел в США с железным намерением заставить Иосифа прочесть гранки. За неделю с лишним, что я находился в Нью‑Йорке, все мои старания не привели ни к чему. Потом мы провели несколько дней в Саут‑Хедли, но и там повторилось то же самое: он придумывал все возможные и невозможные предлоги, чтобы не заниматься гранками. К тому же все время звонил телефон.

За день до моего отъезда я был уже в полном отчаянии и попросил Иосифа включить автоответчик, чтобы мы могли работать. Мы сели на кухне. Оказалось, что он до того ни разу не заглянул в гранки, посланные ему еще зимой. Он быстро прочитал несколько стихотворений – но не все – и вычеркнул те, которые не подходили по композиции: «Представление», «Ландсвер‑канал, Берлин», «Теперь, зная многое о моей жизни…» и «В горах». Ему не нравился порядок. Я напомнил ему, что это всего лишь гранки, порядок еще не установлен и что, посылая ему гранки, я попросил его самого уточнить последовательность… Он стал нумеровать стихи, но, дойдя до половины, бросил это занятие. Устав и от самого дела, и от собственной нерешительности, он отпихнул гранки в сторону со словами «хуй с ними». Кроме того, у него вот‑вот должны были начаться занятия в колледже. Больше он корректурой не интересовался, и я вернулся в Стокгольм почти ни с чем.

|

|

[Фото 36. Сборник «Примечания папоротника». ]

Поняв, что от Иосифа ждать нечего, я решил следовать правилу, которое он сам проповедовал: если нет других структурирующих принципов, печатать стихи в хронологическом порядке.

Иосиф знал, что сборник готовится, но когда он выйдет, не имел ни малейшего представления – и не интересовался. Но, увидев книгу по приезде в Швецию в июле, был очень доволен, особенно обложкой, для которой я позаимствовал рисунок, украсивший некогда сборник стихов шведского поэта Вильгельма Экелунда «Элегии» (1903). Береговой пейзаж художника Эрнста Нурлинда с гнущейся под ветром сосной показался мне на редкость подходящим для поэта, выросшего «подле серых цинковых волн» Балтийского моря.

Тираж – немногим больше тысячи экземпляров – был распределен по русским книжным магазинам Запада. Двадцать пять экземпляров в переплете и на лучшей бумаге были нумерованы. На обложке – латинский текст, где шведские друзья поздравляют Иосифа с днем рождения: «Quinquagenario Iosifo Brodski amici suecici gratulantur» («Шведские друзья поздравляют с пятидесятилетием»). Первый экземпляр получил сам Бродский, другие достались поздравителям.

[Фото 37. Веселый поэт вместе с таким же веселым издателем – автором этой книги – во время празднования пятидесятилетия Бродского в Швеции в августе 1990 г., когда ему был вручен сборник «Примечания папоротника». Фотограф неизвестен. ]

После этого я издал (если здесь уместно это слово) еще два сборника Бродского: «Вид с холма» в двадцати пяти нумерованных экземплярах и «Провинциальное» – микроскопическим тиражом в пять экземпляров. Эти книжечки (в формате A5) состояли из стихов, которые Иосиф дал мне при отъезде из Швеции в 1992 и 1993 годах, и не предназначались для продажи. Они были набраны на моем компьютере и отпечатаны на моем принтере. (Правда, «Вид с холма» был сброшюрован в переплетной.) Тираж первого сборника (тридцать восемь страниц) я передал Иосифу в Нью‑Йорке в день его рождения в 1993 году, второй (двадцать три страницы) он получил в том же году, когда был в Стокгольме.

Мяу

Бродский был кошатником. Под этим я имею в виду не только то, что он всю жизнь окружал себя котами и кошками, но и то, что его «код общения» был под сильным влиянием кошачьих способов коммуникации.

О «кошкомании» и «кошачьих словах» в его семье он рассказал в эссе «Полторы комнаты». Например, о матери:

Мы звали ее Маруся, Маня, Манечка (уменьшительные имена, употреблявшиеся ее сестрами и моим отцом) и Мася или Киса – мои изобретения. С годами последние два получили большее хождение, и даже отец стал обращаться к ней таким образом… «Киса» вызывала довольно долго ее сопротивление. «Не смейте называть меня так! – восклицала она сердито. – И вообще перестаньте пользоваться вашими кошачьими словами. Иначе останетесь с кошачьими мозгами!»

Подразумевалась моя детская склонность растягивать на кошачий манер определенные слова, чьи гласные располагали к такому с ними обращению. «Мясо» было одним из таких слов, и к моим пятнадцати годам в нашей семье стояло сплошное мяуканье. Отец оказался этому весьма подвержен, и мы стали величать и обходиться друг с другом как «большой кот» и «маленький кот». «Мяу», «мур‑мяу» или «мур‑мур‑мяу» покрывали существенную часть нашего эмоционального спектра: одобрение, сомнение, безразличие, резиньяцию, доверие. Постепенно мать стала пользоваться ими тоже, но главным образом дабы обозначить свою к этому непричастность.

Мяуканье как способ коммуникации не ограничивалось семейным кругом, а распространялось и на друзей и вообще на людей, к которым Иосиф питал симпатию. Он подходил сзади, царапал тебя когтем по плечу и говорил: «Мяу». Ожидалось, что ты ответишь тем же или мурлыканьем «мррау». Когда что‑то очень нравилось, надо было, согласно этому коду, медленно и выразительно облизывать губы языком. Это кошачье поведение было весьма заразительным. В мае 1990 года Иосиф пригласил меня на ланч со своим издателем Роджером Страусом, к которому у него было совершенно сыновье отношение. Они довольно часто обедали вместе, всегда в ресторане «Union Square Cafe» на 16‑й улице Манхэттена, где Страус был завсегдатаем, в двух шагах от издательства. В этот раз Иосиф подготовил сюрприз: вдруг во время ланча он известил своего издателя, что готовит новый сборник эссе. Страус поднял взор от своего вегетарианского омлета, расплылся в широкой улыбке и стал смачно облизывать губы. Сборник вышел спустя пять лет под названием «On Grief and Reason» («О скорби и разуме»).

Согретый этой мяукающей задушевностью, я однажды предложил Иосифу перейти на «ты». Мы были на «вы», но я называл его по имени – Иосиф, а не по имени‑отчеству – Иосиф Александрович, что скорее соответствовало шведскому обращение на «ты». Мне такой переход казался естественным; кроме того, когда мы говорили по‑английски, мы употребляли нейтральное «you». Иосиф, однако, не захотел сделать этот шаг, который позволил бы ему, как он объяснил, «слишком большую фамильярность». Под этим подразумевалось, что подобная языковая интимность грозила бы срыть известные заграждения и, возможно, заставила бы его говорить то, что не хотелось. Аргумент был трогательным, и я, разумеется, не настаивал. Вместо этого я подкрепил его аргументацию рассказом о Л. Ю. Брик, которая на мой вопрос, почему она на «вы» со своим мужем, с которым живет тридцать семь лет, ответила: «Неужели мы должны быть на „ты“ только потому, что спим в одной кровати?»

The road not taken [28]

Одним из студентов на его курсе поэзии в Маунт‑Холиок был, как рассказывал мне Иосиф, сын Боба Дилана, который, между прочим, – Иосиф это знал – родился с ним в один день, но годом позже, в 1941‑м. Сказал он это даже с некоторой гордостью в голосе. Я не знаю, как Иосиф относился к Дилану и его песням, но тот факт, что он знал о дате его рождения, свидетельствует о каком‑то интересе. Однако вряд ли он знал песни Дилана до изгнания: в Советском Союзе в 60‑е годы слушали главным образом джаз, а из поп‑музыки – такие группы, как Битлз. Репутация Дилана как певца протеста – в США, стране, которую молодые вольнодумцы вроде Бродского обожали! – снижала к нему интерес, и, кроме того, в его песнях важны были тексты, требующие знания английского языка, чего большинству русских не хватало.

Независимо от того, сколько знал Иосиф о Дилане, много или мало, есть явная параллель между ролью, которую играл для него Оден, и значением, которое имел для Дилана замечательный американский поэт и певец в жанре фолк и кантри Вуди Гатри. О том, что и в случае Дилана речь шла о самоотождествлении младшего поэта со старшим, свидетельствуют мемуары Дилана («Хроники»), где он пишет: «Я сказал себе, что буду первым учеником Гатри… Мне казалось даже, будто я был с ним в родстве».

Значит, и Дилану хотелось «поклониться тени», о чем Бродский вряд ли знал. Но есть в личности Дилана фундаментальная черта, о которой он не мог не знать и которая может объяснить гордость в его голосе: самостоятельность Дилана, тот факт, что он всегда шел своим путем – «the road not taken» («непроторенной тропой»), говоря словами Роберта Фроста. Если бы Иосиф дожил до выхода мемуаров Дилана, он бы там нашел формулировки, как будто бы прямо взятые из его собственных текстов: «Насколько я знаю, я никому не принадлежал ни тогда, ни сейчас… Не врать самому себе – вот в чем все дело». Так же, как и Бродский, Дилан отказывался винить в чем‑то других: «Что мне было необходимо сделать, так это перестроить свое сознание и перестать сваливать все на внешние обстоятельства». Под этими словами Иосиф мог бы с радостью подписаться так же, как и под следующими строками из пьесы Арчибалда Маклиша «Scratch», которые с одобрением цитирует Дилан в своей книге: «Я знаю, что есть в мире зло, тотальное зло, не противоположность добру или некий изъян у добра, а нечто, для чего добро – нечто, что просто не существует, только мнится».

Песенка о свободе

Летом 1990 года советское телевидение запланировало программу под названием «Браво‑90». Шел пятый год перестройки, и отношение властей к писателям, эмигрировавшим или же высланным из СССР, изменилось в корне. «Браво‑90» было свидетельством этого нового отношения. Приглашение получили Александр Солженицын, Владимир Войнович, Владимир Максимов – и Бродский. Солженицын отказался, как и Бродский, который все не мог решить, посетить или не посетить родину. Однако он ничего не имел против того, чтобы так или иначе поучаствовать в программе. Первые сборники его стихов к этому времени уже вышли в Советском Союзе, но настоящая «реабилитация» еще не имела места, и в телевизионной программе он не участвовал. Мы с Иосифом условились, что я сниму его на видео и поеду в Москву с этой записью. В фильме он рассказывает советской публике, почему так часто бывает в Швеции, и читает несколько стихотворений.

Мою жену также пригласили – петь песни на стихи Марины Цветаевой и Бориса Пастернака. Когда она рассказала об этом Иосифу, он вдруг сказал: «Погодите, у меня есть что‑то для вас» – и пошел за портфелем, который был у него в машине. Со словами: «Вот это вы можете положить на музыку» – он дал ей авторскую машинопись стихотворения «Песенка о свободе», написанного в 1965 году и посвященного Булату Окуджаве.

Стихотворение имеет форму баллады и вполне подходило для такой жанровой метаморфозы. Тем не менее жест был в высшей степени неожиданным, учитывая отрицательное отношение Иосифа к жанру как таковому – стихам, положенным на музыку. Хотя инициатива была его собственная, Елена не без трепета исполняла Иосифу свою композицию несколько недель спустя. «По‑моему, годится», – последовал его комментарий. В январе 1991 года песня впервые прозвучала по советскому телевидению, тогда же был показан и мой фильм об Иосифе[29].

«Песенка о свободе» нигде не была напечатана, но мы с женой думали, что она вошла в так называемое марамзинское собрание[30]. На самом деле машинопись, которую Иосиф вынул из портфеля у нас дома, была единственным экземпляром, подлинником, неизвестным даже его ленинградским друзьям. Таким образом, в телепередаче «Браво‑90» впервые была обнародована не только музыкальная версия, но и стихотворение как таковое. Парадоксальным образом стихотворение Бродского стало распространяться в жанре, который он недолюбливал, – в качестве песни. После смерти Бродского и Окуджавы оно было нами напечатано в «Звезде» (1997, № 7) как дань обоим поэтам.

Девяносто лет спустя

В основу эссе Бродского об отдельных стихотворениях чаще всего были положены разборы, сделанные на университетских семинарах. Иногда они были записаны на пленку его студентами и потом переработаны им, иногда он набрасывал их на бумаге с самого начала. К таким эссе принадлежат «Об одном стихотворении» (1980; о «Новогоднем» Цветаевой), «1 сентября 1939 года» (1984; об одноименном стихотворении Одена), «О скорби и разуме» (1994; о Фросте) и «С любовью к неодушевленному» (1994; о четырех стихотворениях Томаса Гарди).

Эссе, построенное на семинарском разборе – анализ стихотворения Рильке «Орфей. Эвридика. Гермес», опубликовано было под названием «Девяносто лет спустя» – названием загадочным, не раскрытым в эссе, но имеющим свое объяснение.

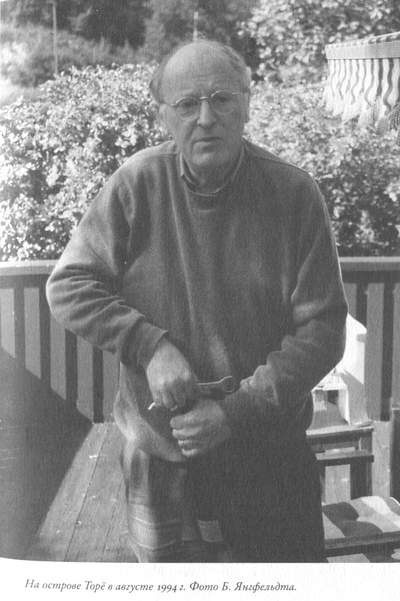

[Фото 38. На острове Торё в августе 1994 г. Фото Б. Янгфельдта. ]

В августе 1994 года Бродский участвовал в Нобелевском симпозиуме «Проблемы языка и сознания» в Стокгольме. (Шведская академия приглашала его в Стокгольм еще в январе по другому поводу, но тогда ему пришлось отказаться из‑за плохого самочувствия.) Так что это была его первая заграничная поездка почти за год. Иосиф с женой сняли дачу на том же острове Торё, где он жил летом 1989 года, и провели там четыре недели вместе с дочерью Анной. Он был занят еще и составлением нового сборника своих стихов на английском языке, второго после «К Урании», но главным делом была работа над анализом стихотворения Рильке, предназначенным для сборника эссе, который должен был выйти осенью. Издательство торопило его, сборник был уже сверстан, но Иосиф настаивал на включении еще и этого эссе. В вопросах, касающихся его творчества, он был неколебим, и издательству пришлось отсрочить публикацию книги. С другой стороны, настойчивость Иосифа не была для них новостью, то же самое случилось с первым сборником эссе «Меньше единицы», и по сходному поводу.

В конце августа жена с дочкой уехали в Италию, а Иосиф остался, чтобы дописать эссе о Рильке. Он работал в маленьком домике в глубине участка. Заглянув туда, я увидел на полу и на диване разбросанные в творческом беспорядке листы бумаги – как всегда.

Я знал, что Рильке писал или закончил стихотворение «Орфей. Эвридика. Гермес» в Швеции, и, если память мне не изменяет, в 1904 году. Дома я проверил свою память, и оказалось, что я был прав. Я сразу позвонил Иосифу и сказал, что если он поставит точку 8 сентября, это случится ровно девяносто лет спустя, после того как Рильке закончил стихотворение, которому посвящено эссе. Он слушал внимательно и воскликнул в восторге от параллели: «Так и назову: „Девяносто лет спустя“».

Такие совпадения имели для Иосифа большое значение, и он стремился закончить работу именно 8 сентября. Что и сделал. Эссе было напечатано в сборнике «О скорби и разуме», вышедшем из‑за его бескомпромиссности с опозданием на год. Название гласило «Ninety Years Later» – «Девяносто лет спустя».

Через три дня, 11 сентября, Иосиф уехал из Швеции, чтобы присоединиться к семье в Лукке. Накануне он ужинал у нас. Он был в хорошем настроении, но печалился по поводу того, что должен покинуть Швецию. На следующий день, перед тем как сесть в самолет, он позвонил из аэропорта и сказал грустным голосом: «Страшно жаль отсюда уезжать».

Подобно Рильке, он Швеции никогда больше не увидел.

Маяковский и Татьяна

Хотя в юности Бродский отдал дань увлечению авангардом, с годами он стал от него отмахиваться, в особенности от беспредметной живописи, о которой высказывался в разных контекстах весьма нелестно.

Поэтому мы с ним редко говорили об авторе, которому я посвятил так много времени, – о Владимире Маяковском. Бессмысленно было обсуждать с Иосифом сюжеты и темы, о которых он уже выработал определенное мнение – каким бы субъективным или несправедливым оно мне ни казалось.

Отношение Бродского к Маяковскому, несомненно, сложилось частично под влиянием Ахматовой, которая хотя и ценила Маяковского как поэта, но сильно недолюбливала его окружение, Лили и Осипа Брик, прежде всего из‑за их связей с Чека. Для Бродского поэта Маяковского заслонил Маяковский – символ восторжествовавшей в революции стороны, в то время как он с Ахматовой принадлежали к проигравшей.

Однако влияние Ахматовой – только одна причина, почему Бродский в своих эссе называет имя Маяковского всего несколько раз, и то весьма снисходительно. Отрицательное отношение к Маяковскому объясняется еще и тем, что в начале своего пути Бродский был под очень сильным его влиянием, которое в зрелые годы сменилось отталкиванием. Значение Маяковского для юного Бродского несомненно, и несколько раз (в интервью) он признавался, что он у него «научился колоссальному количеству вещей».

Привлекало Бродского у Маяковского, надо полагать, отношение к поэтическому слову, смешение разных стилевых пластов. Здесь Бродский был таким же новатором в своем поколении, как Маяковский в своем. Игра словами, находчивость каламбуриста были присущи Бродскому не меньше, чем Маяковскому. Но есть и другие, более глубокие сходства. Тема времени и смерти оказывается основополагающей в лирике обоих. Кроме того, они оба были поэтами дидактическими, носителями авторитетного и даже авторитарного слова, желающими, чтобы их поэзия была действенной, чтобы она, по выражению Бродского, «перла как танк». К этим профессиональным точкам соприкосновения следует добавить поразительное сходство характеров. Слова Пастернака о Маяковском, что его «беззастенчивость» была на самом деле результатом «дикой застенчивости», применимы и к Бродскому, чье пресловутое высокомерие было в большой степени психологическим защитным механизмом.

О Маяковском мы с Иосифом говорили серьезно (и спокойно) только однажды. Но Маяковский соединил нас косвенным образом – через Татьяну Либерман, урожденную Яковлеву, которая была последней большой любовью Маяковского (в Париже в 1928–1929 годы). В 1941‑м она бежала из Франции в Нью‑Йорк, где у нее был шляпный салон в знаменитом универмаге «Сакс на Пятой авеню». Она была замужем за знаменитым скульптором‑фотографом‑издателем Алексом Либерманом, тоже выходцем из России. В их доме на Семидесятой улице, между Лексингтон и Третьей авеню, собирались многие знаменитости из мира искусства и литературы – Марлен Дитрих (лучшая подруга Татьяны в 50‑е и 60‑е годы), Сальвадор Дали, модельеры Кристиан Диор и Юбер де Живанши, танцоры Ролан Пети с женой Зизи Жанмер, актрисы Клодет Кольбер и Грета Гарбо. Этот салон посещал и актер Юл Бриннер и другие русские изгнанники, а в конце 70‑х годов русская колония пополнилась новыми ньюйоркцами, такими как Михаил Барышников, Бродский и Геннадий Шмаков, знаток балета и великий кулинар, ставший с годами частью семьи Либерманов.

[Фото 39. Татьяна Либерман (Яковлева) с Александром Годуновым и Геннадием Шмаковым. Фото Людмилы Штерн. ]

Я познакомился с Татьяной благодаря своей работе над Маяковским, и в начале 80‑х годов, в процессе подготовки к изданию переписки Маяковского с Л. Ю. Брик, мы виделись несколько раз. Еще Маяковский поражался ее поэтическому слуху и способности запоминать стихи – качествам, в которых я теперь сам легко убедился. Из современных русских поэтов выше всех Татьяна ставила Бродского. Однажды, когда мы с женой, уже попрощавшись, спускались по лестнице со второго этажа, она крикнула нам вослед: «Бродский – Prix Nobel! Бродский – Prix Nobel!» Мы общались по‑русски, но этот призыв был произнесен ею по‑французски с характерным русским «р». Мы засмеялись: «Да! Да!»

В лице Татьяны время и пространство сжались. Маяковский – Бродский, Париж – Нью‑Йорк, начало века – и его конец. Чувство было головокружительное. Когда пять лет спустя Иосиф получил Нобелевскую премию, Татьяна была еще жива.

Хранилища времени

Переводя стихи Бродского на шведский, я обладал бесценной привилегией: всегда мог проконсультироваться с автором. И нередко бывало так, что мы работали над одним и тем же стихотворением одновременно: он переводил его на английский, я – на шведский.

Бродский был бескомпромиссен в вопросах формы. Это объяснялось традициями русского стихосложения, но – в неменьшей степени – и его принципиальным взглядом на размеры как «духовные величины», «хранилища времени» и так далее. Поскольку одна из главных задач поэта – попытаться остановить время, сделать так, чтобы оно не догнало человека, важно, чтобы формальные признаки подлинника сохранились при переводе.

Эти требования приводили его к конфликтам с переводчиками на английский. Я этой участи избежал, так как Иосиф не владел шведским – что не помешало ему, впрочем, высказаться по поводу какой‑то шведской рифмы, несмотря на то, что он не мог правильно произнести слова. Кроме того, я охотно выполнял его требования верности форме, что он явно ценил. Я не согласен с теми, кто утверждает, что рифмовать по‑шведски особенно трудно – труднее, чем по‑русски, да, но вполне возможно. Наоборот, то обстоятельство, что шведская поэзия (как и западная в целом) в течение шести десятилетий не пользуется рифмой (за редким исключением), привело к тому, что накопилась уйма свежих, никогда не бывших в употреблении рифм. В принципе, вся новая лексика, вошедшая в язык после Второй мировой войны, – целина для того, кто хочет рифмовать. Словарь Бродского представляет собой смесь старейших и новейших слов (включая сленг), которые он с удовольствием рифмует для достижения эффекта максимального контраста – стилевой прием, предлагающий широкие возможности и по‑шведски.

[Фото 40. Бродский со своей ассистенткой Энн Челлберг в Стокгольме 1 сентября 1990 г. Фото Б. Янгфельдта. ]

Так как Иосиф требовал, чтобы переводчики считались с его принципами, мне и его шведскому издателю Юнасу Мудигу, которого он попросил следить за их выполнением в Швеции, была отведена роль «полиции формы» – задание лестное, но деликатное. Ведь это ставило нас в трудное положение по отношению к тем, кто хотел переводить Бродского, но не разделял его теории. Гостя весной 1989 года у Иосифа в Саут‑Хедли, я сказал ему, что если он настаивает на своих формальных требованиях, то должен сформулировать их письменно. Он сразу сел за стол и сочинил письмо Мудигу (датированное 27 апреля), в котором изложил свои взгляды на проблемы поэтического перевода.

В связи с предстоящим изданием моих стихов я хотел бы изложить два или три принципа, которыми следует руководствоваться при выборе переводов.

Я хочу настоять на сохранении формальных аспектов подлинника. Под этим я имею в виду размер и рифму. Я понимаю, что в некоторых случаях это невозможно, но лучше быть непереведенным на шведский, нежели быть представленным в ложном виде. Минимальное требование, которое следует предъявить любому переводчику, – сохранение размера. Я уверен, что у тебя служит достаточное количество людей, знакомых с основами просодии, чтобы здраво судить о предлагаемых переводах. Размер – позвоночник стихотворения, и лучше выглядеть окостенелым, чем бесхребетным. Я профессионал и хочу, чтобы со мной обращались профессионально. Частная философия того или другого переводчика не должна приниматься в расчет, несмотря на его или ее репутацию в стране. Вышеупомянутое требование должно быть предъявлено любому человеку, желающему или получившему задание перевести мои стихи, чтобы он или она знали с порога, что от них ожидается. Таким образом можно избежать обид и напрасной траты времени. Само собой разумеется, я полностью доверяю твоей и Бенгта рассудительности и надеюсь, что вы сможете применять на практике эти принципы без лишних проблем. Было бы приятно, если бы выжили и рифмы: не ради меня, но ради читателей[31].

Письмо обращено к издателю, но одновременно и к себе с самому; в роли переводчика Бродский натыкался на те же проблемы, что и его коллеги по ремеслу.

В письме Бродский утверждает, что «лучше быть непереведенным… нежели представленным в ложном виде». Это значило, что, подобно своим переводчикам, он должен был отказаться от перевода стихов, которые из‑за сложной формы переводу не поддавались. Неудивительно, что наш с ним выбор часто совпадал. Некоторые из его лучших стихов никогда не переводились на английский, так же как они остались непереведенными и на шведский. Если какое‑то из «непереводимых» стихотворений все‑таки нашло себе английское обличье, это было результатом такой переработки, которую может позволить себе только автор. Когда поэт и переводчик – одно лицо, оба текста являются подлинниками.

На самом деле не только переводчик, но и сам поэт вынужден иногда идти на компромисс ради размера и рифмы. Однажды мне пришлось объяснить Бродскому, что при переводе стихотворения «Назидание», чтобы найти хорошую рифму, я должен был изменить рифменную структуру. Я не только сдвинул слово «вранье» с рифменной позиции, но и передал его двумя шведскими словами – «вранье» и «коварство». Иосиф улыбнулся и сказал: «Нормально. Я именно это хотел сказать по‑русски, но не получилось из‑за рифмы».

«Взгляд Отца»

По возвращении в Нью‑Йорк после нобелевских торжеств Иосиф

|

|

|

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.

Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!