(по Колобову, 1968)

| Рельеф, почвы, показатели климата

| Номера природно-климатических районов

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рельеф

| Всхолмленный; С.Увалы

| Ровный; низмен. равнины

| Сложный; Вятский Увал, Верхневятская возвыш.

| Низменная песчаная равнина

| Возвышенный эрозионный

| Равнинный повышенный эрозионный

|

|

Преобл. почвы

| Подзолистые, подзолы

| Дерново-

подзолистые

| Дерново-подзолистые

| Подзолистые,

дерновопод-золистые

| Дерновоподзо-

листые, св.се-рые, серые лесные, коричневобурые

| Дерновоподзолистые,

серыелесные;

черноз. Выщелоч. и оподзоленные.

|

| R, кдж/см2

| 104,7

| 113,0

| 108,8

| 117,2

| 115,1

| 136,1

|

| РИС

| 0,6-0,8

| 0,7-0,9

| 0,8-0,9

| 0,8-1,0

| 0,9-1,0

| 1,0-1,3

|

| ГТК

| >1,30

| >1,30

| 1,2-1,37

| 1,1-1,3

| 1,0-1,2

| 1,0-1,1

|

| Σ осадков, мм: Годовая -

За IV-X месяц -

| 550-600

400-450

| 480-600

370-440

| 450-550

320-370

| 500-600

330-370

| 430-500

300-350

| 430-500

320-380

|

| Высота снежн. покр., см

- в защищ. условиях,

- в открытых

|

60-75

50-55

|

50-70

40-45

|

60-80

45-60

|

45-60

30-40

|

50-70

40-50

|

45-60

30-45

|

| Запасы воды в снеге, мм

| 130-170

| 120-160

| 130-180

| 100-125

| 100-400

| 80-130

|

| tоС: - среднегод.

- ср. в январе

- ср. в июле

| 0,6-1,0

-14,-15

+17

| 1,4-2,8

-12,-14

+17,+18

| 1-2

-15,-16

+17,+18

| 2,8-3,3

-12,-13

+19

| 2,0-2,8

-14,5

+18,+19

| 3,0-4,0

-13,5

+19,5

|

| Абс. min температур

Абс. max температур

| -50

+35

| -49

+36

| -50

+36

| -46

+37

| -52

+37

| -46

+38

|

| Длит. периода со ср. сут. t°C, дней: ³0°С

³10°С

|

185-195

105-110

|

195-205

115-125

|

192-200

110-120

|

205-208

125-133

|

197-205

120-132

|

197-210

130-140

|

| Σ среднесут. t°t°³10°С

| 1550… 1600

| 1650…1850

| 1620..1800

| 1900…2050

| 2040…2200

| 2100…2300

|

| Преобл. направл. ветров

| ЮЗ:, Ю:

| Ю:,ЮЗ:

| З:, ЮЗ:

| ЮЗ:, З:

| Ю:,ЮЗ:

| ЮЗ:, З:

|

Продолжение таблицы 2.2

| Рельеф, почвы, показатели

| Номера природно-климатических районов

|

| климата

|

|

|

|

|

|

|

|

Рельеф

| Возвышенный эро-зионный

| Возвы-шенный эрозион-

ный

| Низмен-

ная равнина

| Бугуль-

минско-

Белеб.

возвыш.

| Ровная

низмен-

ная

| Низмен-

ная равнина

|

|

Преобл. почвы

| Черноз. Выщелоч оподз., типичн.

Серые лесные

| Черноз. выщелоч оподз., остат. карбон. Серые лесные

| Коричнево-бурые и серые лесные.

Черноз. выщелоч оподз., типичн.

| Коричнево-бурые и серые лесные. Черноз.

обыкнов

| Черноз. обыкнов. выщелоч южные

| Средне и мало- гумусн. обыкновенные черноземы

|

| R, кдж/см2

| 136,1

| 134,0

| 129,8

| 117,2

| 144,4

| 154,9

|

| РИС

| 1,1-1,4

| 1,1-1,5

| 1,0-1,4

| 1,0-1,4

| 1,4-1,6

| >1,6

|

| ГТК

| 1,0-1,2

| 0,8-1,0

| 0,7-0,9

| 0,8-1,0

| 0,6-0,7

| <0,6

|

| Годовая сумма осадков, мм за IV-X месяц

| 450-500

300-360

| 360-450

230-300

| 380-420

270-320

| 400-440

290-330

| 360-400

260-300

| 270-360

200-260

|

| Высота снежн. покр., см

- в защищ. условиях,

- в открытых

|

35-50

25-40

|

40-50

25-35

|

45-55

30-40

|

50-60

35-45

|

40-50

26-40

|

40-50

25-35

|

| Запасы воды в снеге, мм

| 70-90

| 70-90

| 60-100

| 100-130

| 60-80

| 50-70

|

| tоС: - среднегод.

- ср. в январе

- ср. в июле

| +5, +6

-12

+19,+21

| +4...+5

-12

+20,+21

| +3

-14

+19,+20

| +2-3

-14,8

+19,7

| +3.1

-14

+20,+21

| 3,7-4,0

-14

+21,+22

|

| Абс. min температур

Абс. max температур

| -45

+38

| -45

+40

| -44

+38

| -50

+38

| -48

+39

| -49

+40

|

| Длит. периода со ср. сут. t°C, дней: ³0°С

³10°С

|

210-214

141-148

|

210-214

140-145

|

203-208

132-141

|

200-205

130-139

|

205-210

140-147

|

207-212

145-153

|

| Σ среднесут. t°t°³10°С

| 2200…2340

| 2230…2350

| 2200…2400

| 2000…2200

| 2300…2400

| 2500…2700

|

| Преобл. направл. ветров

| Ю:, ЮЗ:

| Ю:, ЮЗ:

| Ю:, ЮЗ:

| ЮЗ:,Ю:

| Ю:

| Ю:

|

Частота засух является ограничивающим фактором в распространении ели и пихты. Существование древостев этих пород в лесостепной подзоне становится неустойчивым, а создание лесных культур рискованным лесохозяйственным мероприятием. В то же время южную границу ареала ели Б.В.Гроздов считает весьма близкую к северной границе распространения черноземов. Граница же пихты сибирской проходит от верховьев р Ваги восточнее Костромы, далее вдоль Волги и Камы на восток.

Сплошной ареал сосны проходит в Среднем Поволжье по границе лесостепной и степной зон (Правдин, 1964). Поэтому, все сосновые леса, расположенные в южной части рассматриваемого региона следует считать островными.

Таким образом, в пределах Среднего Поволжья условия для существования хвойных пород чрезвычайно разнообразны. Не менее разнообразны условия и для дуба.

Крайне низкие температуры в декабре-январе 1978-79 годов привели к массовой деградации дубовых лесов. В последней декаде декабря 1978 года температуры воздуха стали снижаться до -30оС. Дальнейшее снижение температур до -53оС с 31декабря и 1 января оказались критическими для теплолюбивых пород. Продержавшись всего около суток, эти температуры нанесли дубравам очень большой урон.

Снижение площадей дубовых лесов с 1978 по 1998 год носило массовый характер и составило для республик и областей региона следующие величины:

Нижегородская область – 39%

Республика Марий Эл – 35%

Республика Татарстан – 39%

Чувашская Республика – 20%

Республика Мордовия – 32%

Пензенская область – 22%

Ульяновская область – 43%

Самарская область – 34%

Во многих случаях лесоводы стали отказываться от выращивания дубовых лесов, создания его культур, оправдывая свои опасения тем, что данный регион является для дуба рискованным и вложения средств в выращивание его является весьма сомнительным.

Тем не менее, следует иметь ввиду, что дубовые леса Среднего Поволжья имеют весьма длительную историю, а чувашские дубравы были одними из лучших в Поволжье.

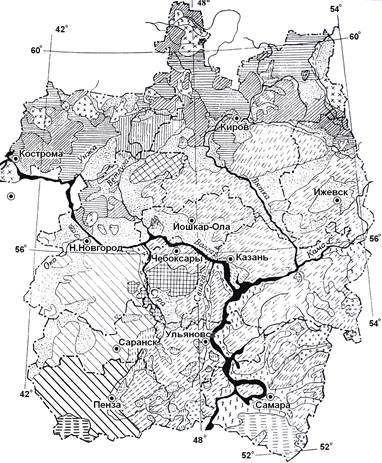

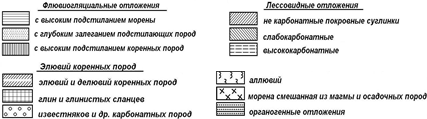

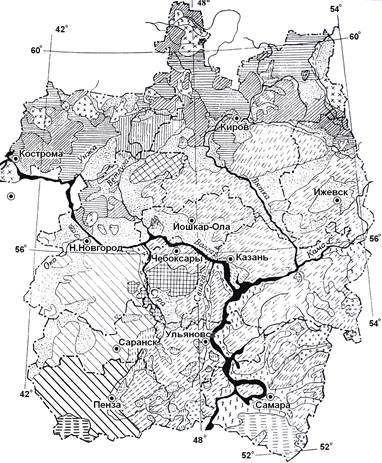

Почвообразующие породы

Трехкратное перекрытие части территории Среднего Поволжья ледниками сказалось не только на рельефе, но и создало предпосылки для формирования определенных почвенно-грунтовых условий. По мере удаления от таявших ледников происходила дифференциация осадочного материала в силу снижения скорости водного потока. Песчаные зандровые равнины расположились в зоне активного таяния ледников; наиболее тонкие фракции отлагались уже на значительном удалении от тающей кромки льдов, формируя лессы и лессовидные суглинки. Поэтому, почвообразующие породы представлены на территории Среднего Поволжья флювиогляциальными, элювиальными и лессовидными отложениями различного механического состава (рис.2.5).

Существенную роль в условиях произрастания леса играет механический состав, плотность, химический состав горных пород.

Флювиогляциальные отложения, образовавшиеся в результате таяния Калининского, Московского и Днепровского ледников, сформировали почвы различного механического состава - от песков до суглинков.

Флювиогляциальные отложения с глубоким залеганием коренных подстилающих пород расположены в широкой (до 50…60 км) полосе левобережья Волги от Казани до Нижнего Новгорода и далее вдоль р. Ветлуги эта полоса поднимается на север до Кировской области и уходит в Костромскую. На значительных территориях эти отложения представлены на северо-востоке Кировской области вдоль рек Вятка, Пижма; на севере Удмуртии по реке Кильмезь, вокруг Ижевска. Небольшие пятна отмечены на карте вдоль Камы.

В правобережье Волги флювиогляциальных отложений несколько меньше: на западе Мордовии и юго-западе Нижегородской области (сосновые леса Мордовского заповедника и Саровского монастыря). Пятнами данные отложения встречаются в Республике Чувашия, Пензенской и Ульяновской областях. Здесь на песчаных глубоких почвах широкое распространение имеют сосновые леса и их производные березняки.

Флювиогляциальные отложения с высоким подстиланием мореной представлены на больших территориях северной части СП. Они расположены в Костромской области (восточная часть Верхневолжской провинции); северной, а также северо-западной частях Кировской области (Среднетаежная провинция Северных Увалов), неоднократно

Рис.2.5. Почвообразующие породы Среднего Поволжья

занятых в геологическом прошлом ледниками. Здесь в настоящее время господствуют еловые леса.

Флювиогляциальные отложения с высоким подстиланием коренных пород на карте почвообразующих пород указаны в районе Шарьи Костромской области в междуречье Унжа-Ветлуга и далее за восточной границей Кировской области.

Некарбонатные покровные суглинки имеют значительное распространение в тех же районах, что и флювиогляциальные отложения (Костромская обл., сев. часть Кировской, в северной части Удмуртии и левобережье Нижегородской области).

Морены, смешанные из магмы и осадочных пород встречаются в левобережье Волги сравнительно небольшими пятнами на северной границе Костромской и Кировской областей.

Отложения органогенного происхождения - торфяники и торфяные месторождения. Наибольшие площади их расположены в северо-восточной и северной частях Кировской области, в левобережье Волги (на территории Республики Марий Эл - марийская низменная равнина), в междуречье Керженец-Ветлуга, левобережье Оки в Нижегородской области.

Слабо- и высококарбонатные лессовидные отложения наиболее распространены в правобережье Волги от Н.Новгорода до юга Пензенской области, а также в степной части Самарской области.

Элювий и делювий коренных пород распространены достаточно широко по всей восточной и центральной части Среднего Поволжья, не подвергавшейся четвертичному оледенению.

Элювий коренных пород глин и глинистых сланцев расположен в Чувашии, а элювий известняков и других карбонатных пород небольшими пятнами по южной и юго-восточной границе региона.

Почвы

Разнообразие факторов: рельеф, климат, почвообразующие породы, растительность, геологическая история, и их направленность во времени определяет весь ход почвообразовательных процессов. Результатом этого сложного взаимодействия являются разнообразные почвы, которые характеризуются для Среднего Поволжья А.Х.Газизуллиным и А.Т.Сабировым (1995) по следующим типам: заболоченные и болотные, подзолы, подзолистые почвы, рендзины, буроземы, серые лесные почвы, черноземы.

ЗАБОЛОЧЕННЫЕ И БОЛОТНЫЕ ПОЧВЫ распространены в северной части региона и формируются либо при низинном, либо при верховом заболачивании.

При верховом заболачивании почвы органогенного происхождения обеспечивают существование ограниченного количества древесных пород – сосны обыкновенной и березы пушистой IV-Vа классов бонитета.

При низинном заболачивании возможно произрастание кроме указанных пород ели и осины.

ПОДЗОЛЫ встречаются чаще под сосновыми и еловыми лесами с покровом из кустарничков и мхов на пониженных участках с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ). Развиваются чаще на песчаных отложениях (древнеаллювиальные и флювиогляциальные), реже на супесях и опесчаненных суглинках. На песчаных подзолах лесная подстилка мощная, двух-трехслойная, слаборазлагающаяся грубая. Подзолистый горизонт мощный: 20-30 см, резко переходит в охристо-коричневый иллювиально-гумусово-железистый горизонт. Нижняя часть профиля оглеена. Песчаным подзолам свойственны: сильнокислая реакция и низкие содержания обменных оснований и подвижных фосфора и калия.

ПОДЗОЛИСТЫЕ ПОЧВЫ, а конкретно, дерново-подзолистые, имеют наибольшее распространение в регионе. Этим почвам присуща текстурная дифференциация профиля по илу и физической глине. Гумус верхних горизонтов гуматный. В составе соединений железа преобладает силикатная группа. В песчаных подзолистых почвах более кислые (влияют грубые лесные подстилки) верхние горизонты, включая А2. Этим почвам присуще низкое содержание элементов питания.

В дерново-сильноподзолистых суглинистых почвах наиболее кислыми являются иллювиальные горизонты, насыщенные обменным алюминием. Эти почвы аккумулируют в гумусовом горизонте биогенные подвижные формы фосфора и калия.

Данные почвы обеспечивают существование древесных пород группы олиготрофов и мезотрофов.

РЕНДЗИНЫ, или дерново-карбонатные почвы имеют сравнительно небольшое распространение, поскольку формируются в местах выхода на поверхность карбонатных пород. Мощность профиля таких почв небольшая, часто в пределах метра. Характеризуются тяжелым механическим составом. С глубиной характерно возрастание содержания кальция и магния. Гумусовый горизонт имеет, в зависимости от произрастающих на этих почвах лесов, то слабо-, то сильнокислую реакцию, с глубиной меняющейся до нейтральной и слабощелочной.

Содержание элементов питания высокое и обеспечивается возможность формирования древостоев большинства древесных пород.

В группе БУРОЗЕМОВ для Среднего Поволжья выделяются две подгруппы бурых лесных почв - бурые лесные на пермских красноцветных отложениях (коричнево-бурые лесные) и бурые лесные супесчаные и песчаные почвы на супесчано-песчаных отложениях и двучленных наносах.

Корчнево-бурые лесные включают: коричнево-темно-бурые лесные; коричнево-бурые лесные: типичные, лессированные и псевдоподзолистые. Профиль коричнево-бурых лесных почв слабо дифференцирован; характерна хорошая оструктуренность и отсутствие признаков оподзоливания; плотность сложения низкая с высокой порозностью по всему профилю; низкая гидролитическая кислотность и высокое содержание обменных оснований. Содержание гумуса высокое – 9…10% и плавно уменьшается с глубиной. Почвы благоприятны для роста леса.

Бурые лесные супесчаные и песчаные почвы на супесчанопесчаных отложениях и двучленных наносах включают:

1) бурые лесные рыхлопесчаные псевдофибровые на древнеаллювиальных песках;

2) бурые лесные супесчаные: - слабонасыщенныена двучленных наносах;

- лессивированные на двучленных наносах; - псевдоподзолистыена двучленных наносах;

- контактно-оглеенныена двучленных наносах;

3) темно-бурые лесные супесчаные на двучленных наносах;

4) бурые лесные супесчаные и песчаные кислые на древнеаллювиальных слоистых наносах. Эти почвы формируются при хорошем дренаже и атмосферном увлажнении. Им свойственны: накопление ила и физической глины в гумусовом горизонте; реакция слабокислая или близка к нейтральной; содержание гумуса высокое - 5-7%; высокая биологическая активность.

СЕРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ имеют широкое распространение в зоне смешанных и особенно в зоне широколиственных лесов и лесостепи. Для этих почв характерно: при переходе от светло-серых к темно-серым возрастает содержание гумуса и общего азота; реакция изменяется от сильнокислого до слабокислого значения, в карбонатных горизонтах - до щелочного; возрастает степень насыщенности основаниями и биологическая активность.

ЧЕРНОЗЕМЫ распространены в южной лесостепной зоне Среднего Поволжья. Под лесными насаждениями наиболее распространены выщелоченные суглинистые черноземы на почвообразующих породах различного происхождения. Основными чертами их являются: заметная дифференциация профиля по илу и глине, минимум которых наблюдается в гумусовом горизонте; биологическое накопление в гумусовом горизонте кальция и фосфора; высокое содержание гумуса - 7-12%; реакция почв близка к нейтральной; высокая общая порозность и биологическая активность.