Впрочем, к моменту публикации ошеломляющего открытия Харлоу в американском психологическом сообществе уже не первый год разгорался открытый мятеж против основ бихевиоризма. Все больше молодых психологов отказывались подчиняться ограничениям «программы Уотсона» – и прежде всего запрету на исследование и даже обсуждение психических процессов. Они опирались не только на работы Пиаже, Лурии и других видных психологов небихевиористской традиции, но и на широкую коалицию единомышленников, представлявших самые разные дисциплины: математику, нейрофизиологию, философию, лингвистику. И едва ли не первой в этом списке стояла молодая и невероятно модная в те годы кибернетика. Наука, всего несколько лет назад выглядевшая едва ли не воплощением правильности бихевиористского подхода (если функции, традиционно считавшиеся психическими, могут выполнять технические устройства, по определению лишенные всякого подобия «души», то какой смысл в изучении психики?), теперь воспринималась как свидетельство его неоправданной ограниченности. В самом деле, если можно строить машины, способные к довольно сложному преобразованию информации, – почему же нельзя изучать аналогичные процессы в живых организмах? Кибернетики уже пишут программы, моделирующие те или иные интеллектуальные умения человека – от логических рассуждений до игры в шахматы, – а психологи даже не могут им сказать, похожи или нет машинные алгоритмы на то, как это делает человек, поскольку над ними сорок лет тяготеет табу на изучение таких процессов! Можно ли дальше терпеть такое положение?

Прежние рассуждения о том, что психология, как и всякая наука, должна заниматься только наблюдаемыми явлениями, больше не казались убедительными. «Считать психологию наукой о поведении – все равно что считать физику наукой о показаниях счетчиков!» – ядовито резюмировал будущий классик лингвистики Ноам Чомски[98] (в ту пору создававший собственную теорию языка и тоже ощущавший необходимость как-то работать с тем, что стоит за речью). В самом деле, физики так ведь и не увидели ни одного атома, однако если кто-то сомневается в реальности атомов – пусть попробует, не прибегая к этому понятию, объяснить, что же произошло в Хиросиме и Нагасаки!

Кульминационным моментом этого мятежа принято считать междисциплинарный симпозиум, прошедший в сентябре 1956 года в Массачусетском технологическом институте. Дело было даже не в том, что в один лишь день симпозиума – 11 сентября – были доложены минимум три работы, ставшие вскоре классикой в своих дисциплинах: кибернетики Аллен Ньюэлл и Херберт Саймон рассказали о созданной ими компьютерной модели «Логик-теоретик», лингвист Ноам Чомски – о своей теории «порождающей грамматики», а психолог Джордж Миллер – об ограничениях способности человека к оперированию единицами информации (знаменитой «семерке Миллера»[99]). Гораздо важнее другое: на симпозиуме окончательно сложилось (и вскоре было закреплено институционально) ощущение, что все собравшиеся ученые исследуют в каком-то смысле одно и то же – когнитивные процессы. Эти слова и стали знаменем нового междисциплинарного научного направления.

Несколько позже и эти события, и сложившееся в ходе их направление получили название «когнитивной революции». Однако один из лидеров этой революции, Джордж Миллер, много лет спустя писал: «Когнитивная революция в психологии была по своей сути контрреволюцией», – имея в виду, что она стала в известном смысле возвращением к тому, что было низвергнуто в 1910–1920-х годах «бихевиористской революцией».

Нужно сказать, что поначалу когнитивная революция носила довольно локальный характер. Ее энтузиасты не пытались доказать реальность и доступность для исследования эмоций, образов, воли и прочих психических явлений, которые нельзя было представить как «процессы переработки информации». А поскольку изучать такие процессы гораздо удобнее у человека, чем у животных, первоначально интересы когнитивистов были сосредоточены почти исключительно на «человеческой» психологии и не касались поведения животных. Прошло около десяти лет, прежде чем волна когнитивной революции докатилась и до этой области – о чем речь еще впереди.

Тем не менее косвенно когнитивная революция сразу же повлияла на положение дел в науках о поведении животных, поскольку в результате бихевиоризм окончательно утратил монопольное положение в этой области. Теперь он уже не мог высокомерно игнорировать бросаемые со всех сторон вызовы. Ему нужно было искать на них ответы. И какое-то время казалось, что он их нашел.

Парадигма играет в ящик

По всей логике ситуации и согласно «законам обучения», сформулированным самой бихевиористской доктриной, последняя должна была адаптироваться к меняющейся обстановке, пойдя на какие-то теоретические компромиссы. В действительности, однако, произошло нечто обратное: именно в 1950-е годы в бихевиористском сообществе формируется и выдвигается на роль ведущего идейного течения своеобразный теоретический фундаментализм – бескомпромиссный возврат если не к букве, то к духу первоначального уотсоновского радикализма. Главным идеологом и живым знаменем этого направления становится самый знаменитый бихевиорист всех времен и народов – Бёррес Фредерик Скиннер.

Собственно говоря, Скиннер пришел в науку о поведении намного раньше: его первые серьезные работы опубликованы еще в начале 1930-х, а книга, где его взгляды изложены наиболее полно, – «Поведение организмов» – вышла в свет в 1938-м. Но именно в 1950-е Скиннер выдвигается в лидеры бихевиористского мира. Отчасти это связано с его переходом в 1948 году из провинциального Индианского университета в престижнейший Гарвард, отчасти с опустевшим «престолом»: в 1950-е годы один за другим умерли наиболее видные бихевиористы первого поколения – Кларк Халл, Эдвард Толмен и сам Джон Уотсон. Но, думается, и без этих обстоятельств Скиннер стал бы в это время фигурой № 1 в американской психологии. В периоды разброда и шатания всегда особенно велик спрос на харизматичных лидеров с радикальными идеями и непробиваемой уверенностью в них. Кроме того, Скиннер предложил простое и красивое решение хотя бы части теоретических затруднений бихевиоризма. Причем найденное не на путях идейных уступок ненавистному «ментализму» и допуска с черного хода «ненаблюдаемых сущностей», а внутри самой доктрины.

Впрочем, одно небольшое отступление от основ Скиннер все же допустил. Полностью разделяя взгляд на внешние стимулы как на причину любого поведенческого акта, он признавал спонтанную активность организма. По Скиннеру, всякое животное постоянно совершает небольшие случайные движения – операнты, не имеющие ни цели, ни конкретной причины, что-то вроде тепловых колебаний в физике. Их роль в поведении аналогична роли генетических мутаций в эволюции: сами по себе они ничего не значат, но если какое-то из этих движений приводит к успеху (случайно задев рычаг, животное получает вознаграждение), оно закрепляется и в следующий раз воспроизводится уже целенаправленно, движения же, не приводящие к успеху, выбраковываются. В общем, все по Дарвину (на которого Скиннер прямо ссылался): надстраивая новые элементарные действия над ранее закрепленными, животное может сформировать сколь угодно сложное и совершенное поведение – как эволюционирующий вид способен приобрести сколь угодно сложные и совершенные структуры.

Хуже всего было то, что эта теория вполне успешно описывала поведение модельного животного в экспериментальной ситуации – белой крысы в тесной клетке с рычагами (известной ныне как «ящик Скиннера»). В самом деле, посмотрим на эксперимент с точки зрения крысы, впервые попавшей в такой ящик. У нее нет ни врожденных реакций на какие-либо детали окружающей обстановки, ни собственного опыта, связанного с ней. Ей некому подражать, она не может даже ориентироваться на следы своих предшественниц: скрупулезный экспериментатор тщательно протер клетку спиртом, чтобы исключить такое влияние. При этом крыса встревожена (незнакомое освещенное помещение всегда вызывает у грызунов тревогу) и голодна (об этом специально позаботился экспериментатор). Ей остается одно – включить программу поискового поведения, начать активно обследовать свою тюрьму[100]. И конечно, рано или поздно она – носом ли, лапой или хвостом – заденет заветный рычаг.

Иными словами, экспериментатор не обнаружил соответствие поведения животного своей теоретической схеме, а добился такого соответствия, лишив животное возможности вести себя как-либо иначе[101]. С таким же успехом можно было бы, растя птиц в трубах, где они не могут расправить крылья, утверждать, что птицам для передвижения крылья вовсе не нужны, а так называемый полет есть вредный миф и пережиток донаучных представлений. По сути дела, всякое изучение поведения в «ящике Скиннера» – это изучение артефакта (как и расценивали бихевиористские опыты еще в 1930-е годы основатели этологии). И наоборот: любое проявление естественного поведения в бихевиористском эксперименте неизбежно превращается в источник методологической «грязи». Чем эксперимент чище, чем надежнее экспериментатор контролирует все его параметры, тем меньшее отношение имеет его результат к реальному поведению. «Камера Скиннера – это способ бескровной декортикации[102], который воздействует как на животное, так и на экспериментатора, причем на последнего – необратимо», – ядовито заметил по этому поводу известный американский невролог Ганс Лукас Тойбер.

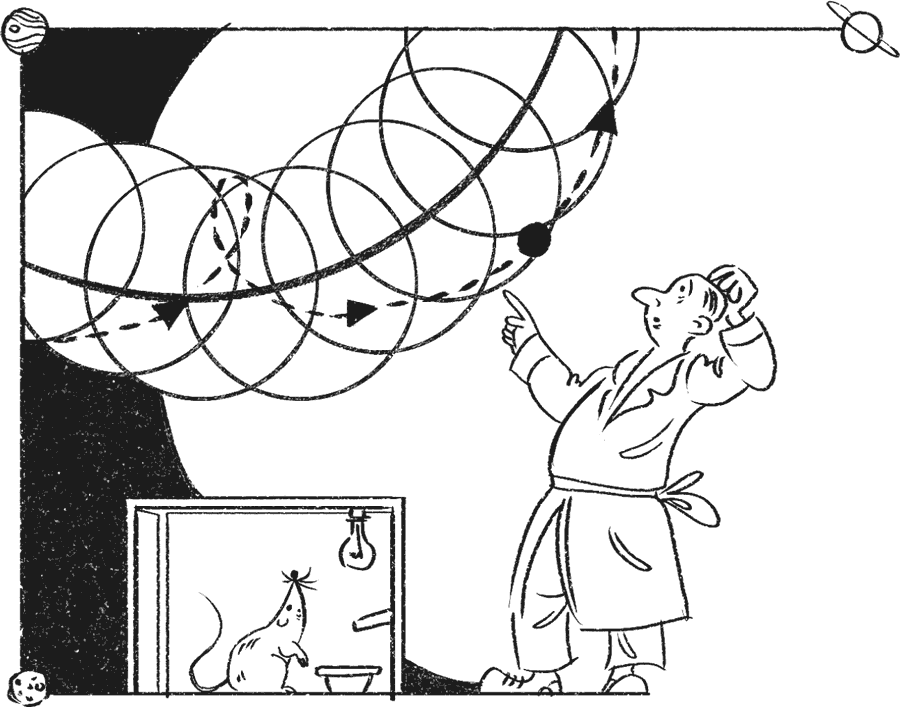

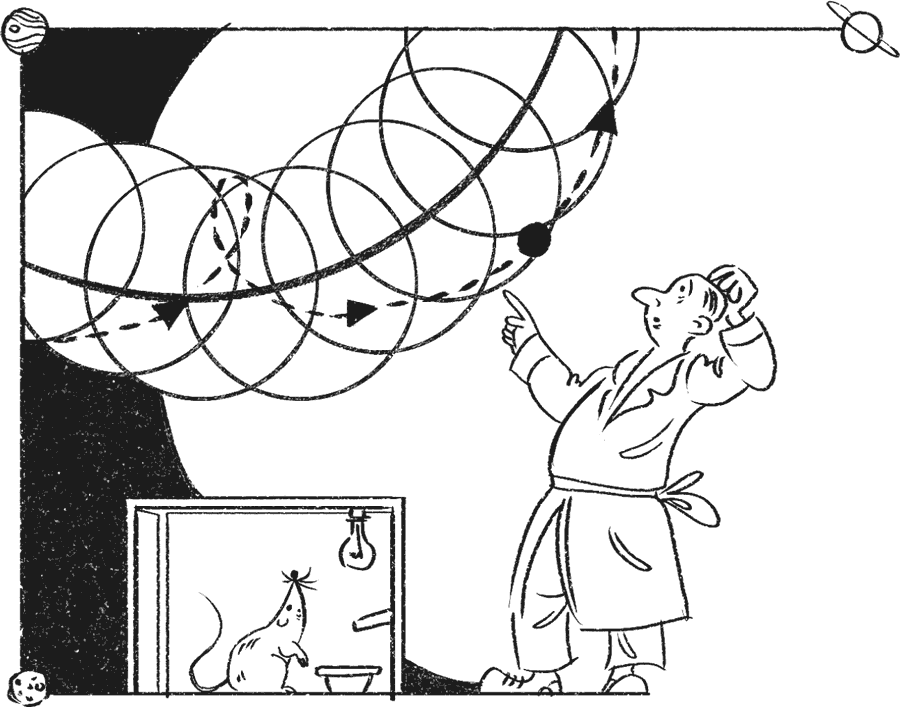

В определенном смысле это походило на докоперниковскую астрономию. Как известно, система Птолемея неплохо описывала видимое движение солнца, луны и звезд, но пять известных тогда планет двигались по совершенно немыслимым траекториям. Чтобы описать их, средневековые астрономы ввели понятие эпицикла: мол, планета движется вокруг некой точки, которая сама вращается вокруг Земли вместе с прочими светилами. Расчетные траектории усложнились, но еще были слишком далеки от реальных. Астрономы ввели эпициклы в эпициклах: планета вращается вокруг центра, он – вокруг другого центра, а уже тот – вокруг Земли… В поздних трактатах дело доходило до эпициклов четырнадцатого порядка, а общее число орбит, необходимых для описания движения пяти планет, – до 75. И чем точнее то или иное нагромождение эпициклов описывало видимое движение планеты, тем дальше оно было от ее истинной траектории.

Та же судьба ждала и теорию Скиннера: она могла развиваться только в сторону все большего удаления от реального поведения. Но на первых порах скиннеровская уверенность в себе и способность выдвигать правдоподобно выглядящие модели и теоретические схемы произвели впечатление: на какое-то время многим показалось, что бихевиоризм полон творческих сил и способен справиться со всеми брошенными ему вызовами. Оправдывая эти ожидания, Скиннер в 1957 году выпустил книгу «Словесное поведение». В ней он замахнулся на решение проблемы, которая на протяжении всего времени существования бихевиоризма оставалась для него неустранимой трудностью: феномен человеческого языка. Точнее, человеческой речи – Скиннер, верный своим методологическим установкам, считал реальными только конкретные высказывания конкретных людей; «язык» же как целостный феномен, существующий и тогда, когда никто ничего не говорит, представлялся ему чем-то подозрительно похожим на очередную метафизическую фикцию, не подлежащую научному рассмотрению.

Так или иначе, Скиннер исходил из того, что речевая деятельность людей – это особая разновидность поведения, весьма специфичная, но обладающая всеми общими свойствами поведения и подчиняющаяся всем его законам. (В столь общем виде этот тезис совершенно справедлив – во всяком случае, мы не знаем ничего, что опровергало бы его.) А поскольку для бихевиориста любое поведение – это либо процесс научения (в котором можно выделить стимул, ответную реакцию и подкрепление), либо воспроизведение заученного навыка, Скиннер постарался увидеть все это в человеческой речи. Он ввел понятие «такта» – речевого операнта. По его мнению, человек постоянно генерирует (в раннем детстве вслух, позднее «про себя») разрозненные элементы речи – звуки, слоги, затем слова – точно так же, как крыса в клетке постоянно совершает мелкие ненаправленные движения. Совпадение некоторых из них с появлением определенных внешних стимулов получает подкрепление – в основном со стороны социального окружения, в исходном и самом важном случае – семьи, родителей. Если при появлении куклы ребенок произносит что-то похожее на слово «кукла», мать поощряет его – и связь между предметом и сочетанием звуков закрепляется так же, как у крысы закрепляется связь между нажатием рычага и кормом. В дальнейшем, уже овладев языком, человек так же строит новые комбинации слов – высказывания, проверяя их действие на окружающих и воспроизводя в дальнейшем те, которые были так или иначе подкреплены. Записной остряк повторяет каламбур, который уже вызвал смех в другой компании. Ученик на экзамене старается повторить ответ, который уже давал на уроке и получил хорошую оценку. И политик, выступая перед избирателями, говорит то, что (как следует из его предыдущего опыта) им понравится.

Вопрос, как же тогда объяснить существование людей, вновь и вновь, порой на протяжении десятилетий, повторяющих то, что у окружающих вызывает лишь непонимание и раздражение (основателей новых художественных стилей и направлений, авторов революционных научных идей, религиозных и социальных проповедников и т. д.), мы сейчас рассматривать не будем. Скиннер, конечно, предвидел такое возражение и попытался на него заранее ответить, но подробное рассмотрение этих ответов и их совместимости с его же собственными теоретическими постулатами заняло бы слишком много места. Обратим внимание на другое: в модели Скиннера совершенно исчезает, выпадает из рассмотрения феномен коммуникации – собственно, основная функция языка! Получается, что человек говорит те или иные слова не потому, что пытается что-то сообщить другим людям, а потому, что в прошлом за этим следовало нечто приятное. И совершенно непонятно, почему же окружающие поощряют одни и не поощряют другие (а иногда и те же самые – например, смешной, но уже известный анекдот) высказывания. В общем, как и в случае с игрой, феномен речи, будучи рассмотрен в бихевиористских понятиях, просто исчезал, протекал между пальцами, словно содержание картины, описанной как кусок холста таких-то размеров, покрытый слоем веществ такого-то химического состава.

Тем не менее «Словесное поведение» многим показалось настоящим прорывом в понимании языка – да и человеческого мышления в целом. Однако уже знакомый нам Ноам Чомски отнесся к этой книге совсем по-другому. В своем разборе, опубликованном в журнале Language через два года после выхода книги Скиннера, Чомски оценил ее как «упражнение в говорении двусмысленностей» и доведение бихевиористских теорий до абсурда. По мнению Чомски, понятия «стимул», «реакция», «подкрепление», ясные и однозначные в условиях лабораторного эксперимента, при применении к естественному повседневному поведению людей (и особенно – к речевому) расплываются до полной потери смысла. Вот, скажем, человек смотрит на картину и говорит: «Это Рембрандт, не так ли?» Согласно теории Скиннера, этот ответ определяется стимулом – картиной или, по крайней мере, какими-то ее отдельными свойствами и признаками. Но ведь другой человек (или даже тот же самый, но увидевший картину в другой момент жизни) может сказать что-то совсем другое – например, «Сколько это стоит?», «Это не гармонирует с обоями», «Вы повесили ее слишком высоко», «Это отвратительно!», «У меня дома есть точно такая же», «Это подделка» и т. д. Высказываний такого рода можно привести бесконечно много, все они звучат вполне естественно (и реально могут быть сказаны в описываемой ситуации), и ни Скиннер, ни кто-либо другой не может даже приблизительно угадать, что скажет конкретный человек под действием конкретного «стимула» – и скажет ли хоть что-нибудь вообще. Так какой тогда смысл в утверждении, что речевое поведение определяется стимулами?!

Нетрудно видеть, что этот аргумент бьет не только по скиннеровской интерпретации феномена языка, но и по самым основам бихевиористских представлений о поведении вообще. Что же касается собственно языка, то тут Чомски был особенно язвителен и беспощаден. Мол, профессор Скиннер считает, что обучение языку происходит методом проб и ошибок, за счет подкрепления случайных совпадений появления предмета с произнесением обозначающего его сочетания звуков? Что ж, давайте возьмем лабораторные данные по скорости выработки условных рефлексов и на их основе подсчитаем, сколько времени потребуется, чтобы таким путем овладеть хотя бы активным словарным запасом среднего пятилетнего ребенка. Несложные расчеты показывают, что, даже если заниматься таким тренингом непрерывно, на это уйдут многие тысячи лет. Между тем почти все дети успешно справляются с такой задачей к своим пяти годам, словно бы даже и не тратя на нее отдельного времени и сил.

Статья Чомски имела, пожалуй, не меньший резонанс, чем сама книга, поощряя и вдохновляя молодых революционеров-когнитивистов на полный разрыв с бихевиористской парадигмой. Некоторые современные историки даже полагают, что именно Чомски сыграл решающую роль в ниспровержении бихевиоризма: «Разум, изгнанный Дж. Уотсоном в 1913 году, вернулся в психологию усилиями стороннего человека – Ноама Чомски», – пишет Томас Лихи. Вероятно, это преувеличение, но можно согласиться, что в какой-то момент Чомски (столь же харизматичный и радикальный, как Скиннер) и в самом деле оказался неформальным лидером когнитивной революции.

Впрочем, сам Скиннер критику Чомски попросту проигнорировал – как он игнорировал и всякую другую критику. Он не вступал в полемику об основах своей концепции, заявляя, что он и его последователи не проверяют гипотез, а просто шаг за шагом распространяют экспериментальный анализ поведения на новые области. Скиннерианцы создали собственное отделение в APA, учредили два собственных журнала (понятно, что публиковались там исключительно работы скиннеровской школы, причем со временем в них становилось все меньше ссылок на ученых других направлений). Сам Скиннер открыто говорил, что его студенты должны быть девственно невинными во всех остальных направлениях психологии, включая даже столь идеологически нейтральные, как измерение психических параметров. Одним словом, начиная с конца 1950-х радикальные бихевиористы делали все, чтобы оказаться в научной резервации, своего рода идейном гетто.

Если дата рождения бихевиоризма, при всей ее условности, известна совершенно точно, то дату его смерти нельзя назвать даже приблизительно. Где-то в первой половине 1970-х работы тех исследователей, которые еще оставались верны теоретическим знаменам бихевиоризма, окончательно замкнулись в своем кругу и практически перестали влиять на развитие психологии и наук о поведении в целом. Со смертью Скиннера в 1990 году поредевшее и постаревшее бихевиористское сообщество окончательно выпало из поля зрения науки.

Вообще-то такое в науке случается не столь уж редко: некогда живое и плодотворное направление, выработав свой ресурс, превращается в окаменелость, в замкнутую секту, на которую окружающие смотрят с иронией и жалостью. Однако поразительным образом нарастающая самоизоляция школы «экспериментального анализа поведения» словно бы даже усиливала огромную личную популярность ее лидера. В 1972 году членов APA (которых к тому времени было уже почти сто тысяч) попросили назвать самых выдающихся психологов XX столетия. Первое место в этом рейтинговом голосовании уверенно занял Скиннер (Зигмунд Фрейд был только вторым). К тому времени бихевиоризм был уже фактически мертв: новые работы по «экспериментальному анализу поведения» появлялись только в скиннерианских журналах и почти не цитировались учеными других направлений. Но легенда о великом ученом пережила и его учение, и его научную школу, и его самого. После теоретической смерти бихевиоризму предстояла еще долгая и бурная загробная жизнь.

Алхимия поведения

История бихевиоризма как актуального научного направления в психологии и науках о поведении закончилась более сорока лет назад. Но наш рассказ о нем был бы неполон без рассмотрения наследия, оставленного десятилетиями господства бихевиористских взглядов как в академической науке, так и в других сферах, тем или иным образом связанных с поведением людей и/или животных. Наработанные бихевиоризмом подходы, идеи, понятия (или продукты их трансформации) можно обнаружить в самых разных сферах: от перинатальной медицины до кинематографа, от работ по искусственному интеллекту (о чем мы уже говорили в самом начале этой главы) до рекламного дела. Они стали общим местом, и те, кто с ними работает сегодня, обычно не задумываются об их бихевиористском происхождении или даже вовсе не подозревают о нем. Бросим на них хотя бы краткий взгляд – не претендуя на полноту и глубину охвата, но и не ограничиваясь одними только науками о поведении животных.

Как известно, научная химия напрочь отвергла алхимические теории, но включила в себя добытые алхимиками факты и созданные ими методы. Примерно такими же оказались отношения бихевиоризма и современных наук о поведении. Безусловной заслугой бихевиоризма можно считать вообще включение поведения в предмет психологии. Причем эта новация была более важной именно для «человеческой» психологии. Как мы видели в главе 2, экспериментальное изучение поведения животных было хоть и не слишком массовой, но уже обычной практикой и до манифеста Уотсона. А вот поведением человека как самостоятельным феноменом, как ни странно, не занимался практически никто. Для классической психологии, целиком сконцентрированной на явлениях сознания, это было излишним: зачем смотреть, что человек делает, и как-то это истолковывать, если можно просто попросить его рассказать, что он думает и что чувствует?

По сути дела, вся экспериментальная психология, столь бурно и плодотворно расцветшая в XX веке, выросла из программного бихевиористского тезиса «предмет психологии – поведение». Правда, смысл его изменился едва ли не на противоположный. В бихевиористской парадигме анализ поведения позволял обойтись без рассмотрения психики объекта исследования. Для современного же психолога-экспериментатора поведение – внешнее проявление психических процессов, позволяющее судить о них – в том числе и о тех их сторонах, которые скрыты от самого испытуемого.

Не вышли из обращения и разработанные бихевиористами устройства и методики для работы с животными: они стали стандартным инструментом исследования физиологических механизмов некоторых психических функций – прежде всего научения и памяти. Проводить острые физиологические опыты на людях не всегда удобно, а вот сравнить скорость выработки навыка или его сохранность у двух групп мышей, одну из которых подвергали какому-нибудь воздействию, вполне можно. И информативность такого сравнения ничего не теряет от того, что поведение мыши в экспериментальной камере имеет мало общего с ее естественным поведением.

Что касается идейно-теоретического наследия бихевиоризма, то на первый взгляд современные науки о поведении и его механизмах полностью от него отказались. Однако «духом бихевиоризма» явно веет от некоторых самых современных гипотез и концепций.

«Измеряя активность вашего мозга, я могу узнать, что у вас возникнет желание поднять палец, раньше, чем об этом узнаете вы сами… Мы думаем, что делаем выбор, в то время как на деле наш мозг этот выбор уже сделал. Следовательно, ощущение, что в этот момент мы делаем выбор, не более чем иллюзия. А если ощущение, что мы способны делать выбор, есть иллюзия, то такая же иллюзия – наше ощущение, что мы обладаем свободой воли», – пишет, например, современный британский нейробиолог Крис Фрит.

Основанием для столь фундаментального вывода служат знаменитые опыты Бенджамина Либета. В них испытуемого просили просто поднять палец «всякий раз, когда ему захочется это сделать». Одновременно фиксировалась активность его головного мозга. За полсекунды до того, как человек совершит движение, в определенных областях коры происходят характерные изменения мозговой активности: корковые нейроны отдают мотонейронам спинного мозга команду совершить движение. Но когда Либет попросил испытуемых сообщать ему о появлении у них намерения поднять палец, оказалось, что между появлением намерения и самим движением проходит всего 0,2 секунды. Иными словами, мы осознаем собственное желание, когда команда выполнить его уже отдана.

Сам Либет видит в этих результатах доказательство физиологической автономности сознания, его несводимости к процессам передачи и переработки информации между сенсорными и моторными областями мозга. Критики эксперимента резонно указывают: каким бы способом испытуемый ни сообщал о появлении у него намерения поднять палец, такое сообщение – тоже двигательный акт и, значит, тоже требует времени на реализацию. При желании можно интерпретировать опыт Либета и так, что сознание – это высшая инстанция, которой другие мозговые механизмы, занятые оперативным управлением текущими действиями, докладывают о принятых ими решениях, а она их утверждает или отменяет. То есть понимание этих опытов как аргумента против свободы воли, мягко говоря, не следует из собственно полученных в них фактов. Зато в таком толковании отчетливо слышна старая бихевиористская надежда доказать ненужность категории «сознание» для объяснения поведения и вообще как-нибудь обойтись в понимании поведения без субъекта.

Одно из самых замечательных открытий в науках о мозге и поведении за последние десятилетия – феномен так называемых зеркальных нейронов. Эти удивительные клетки активизируются и тогда, когда их обладатель совершает определенное действие (например, поднимает руку или берет какой-нибудь предмет), и тогда, когда он видит, что такое действие совершает кто-нибудь еще. Ученые полагают, что именно система зеркальных нейронов позволяет нам устанавливать соответствие между нашими собственными движениями и действиями других существ – что, в частности, позволяет нам учиться путем подражания и понимать намерения друг друга (помните феномен ритуализации из главы 4?). Однако некоторые видят в ней нечто иное. «Многие устоявшиеся представления об автономии человеческой личности явно находятся под угрозой из-за результатов нейронаучных исследований», – пишет, например, крупный специалист по зеркальным нейронам, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Марко Якобони, видя в изучаемых им клетках заветный рычаг внешнего управления человеческим поведением.

Рассмотрение связи между зеркальными нейронами и поведением требует отдельного обстоятельного разговора и во всяком случае выходит за пределы нашей темы. (Отметим лишь отличительное свойство зеркальных нейронов: их работа всегда сопровождает мысль об определенном действии – независимо от того, намерен человек это действие совершить или нет. А это означает, что решение о совершении действия принимают не они.) Нам сейчас важно другое – трудно не узнать в мнении маститого современного ученого настойчивые утверждения Уотсона: «…содержание сознания представляет собой всего лишь ощущения движений тела, которые свидетельствуют о поведении, а не являются его причиной».

Бихевиористское наследие отчетливо видно, в частности, и в концепции «социального научения» Альберта Бандуры – хотя само ее рождение было, по сути дела, таким же бунтом против основ бихевиоризма, как и работы Харлоу или когнитивная революция. Решительно отвергнув букву теории Уотсона, Бандура, однако, так и не вышел из-под влияния ее духа – взгляда на поведение как на процесс, управляемый внешними воздействиями. Но этот сюжет тоже требует отдельного подробного разговора, выходящего за пределы нашей темы.

Чтобы рассказать обо всем наследии бихевиоризма в прикладных областях – от спорта до повышения безопасности движения, от маркетинга до цирковой дрессировки, – нужно было бы писать отдельную толстую книгу. О самом, пожалуй, полезном применении бихевиористских идей – бихевиоральной терапии – речь пойдет в следующей подглавке. Здесь же я позволю себе остановиться на той сфере, где последствия влияния бихевиоризма оказались наиболее разрушительными.

Как раз на годы господства бихевиоризма приходится резкая смена общественных норм в отношении деторождения: в середине 1920-х три четверти родов в США проходили дома; три десятилетия спустя большинство новорожденных появлялось на свет в родильных отделениях больниц. Именно тогда в этих учреждениях утвердился стандарт minimal touch policy, требовавший свести к минимуму физические контакты матери и персонала клиники с новорожденным. Младенцев приносили матерям только для кормления, остальное время они были лишены всяких телесных контактов.

Трудно утверждать, что эта практика – прямой результат влияния бихевиоризма (примерно в те же времена она сложилась в СССР, где такого влияния не было, – и процветает до сих пор в постсоветских странах). Но именно бихевиоризм подвел под нее «научное обоснование». Мало того: он рекомендовал и в дальнейшем, после выписки из больницы, как можно реже брать детей на руки и вообще как-то соприкасаться с ними[103]. В самом деле, согласно бихевиористской теории, если младенца брать на руки и укачивать всякий раз, как он заплачет, он очень быстро выучится плакать, чтобы его взяли на руки. А это, мол, избаловывает: ребенок привыкает, что все его желания немедленно исполняются, а надо воспитывать его в строгости и с первых дней жизни приучать к дисциплине. Тогда, мол, он вырастет дисциплинированным и законопослушным гражданином.

Как показали опыты Харлоу, неукоснительное выполнение этих рекомендаций обрекло бы детей на глубокие психические увечья. К счастью, у подавляющего большинства мам просто не хватало духу им следовать. Даже образованные, верящие в передовую науку американки, стыдясь собственной слабости и сердясь на себя[104], таскали и ласкали своих малышей, сюсюкали и пели им песни – и тем обеспечивали им нормальное развитие. (Тем не менее в Америке до сих пор бытует термин «скиннеризировать ребенка» – отучить его плакать и звать родителей.) Сегодня в американских клиниках становится общепринятым «метод кенгуру»: сразу после родов новорожденного кладут на живот матери и больше их уже не разлучают. Хотя одиозная minimal touch policy фактически продолжает применяться к детям с осложнениями – инфицированным, с врожденным иммунодефицитом и т. д.

Личный опыт бихевиоризма,