Мифологические рассказы и поверья о водяном как похитителе людей и домашнего скота относятся к числу наиболее активно бытующих даже в поздней традиции. Причем крестьяне твердо убеждены, что в том озере, в котором нет водяного, точнее, из которого он изгнан, утонуть невозможно, равно как нельзя заблудиться в лесу, если на это не будет воли лешего: «Несмотря на большую глубину озера, до сих пор в нем никто еще не утонул. И назвали это озеро Крестным (Крестозером) и ручей тот, проведенный водяной силой, Крестным»[1713]. Об утонувшем же говорят, что его ухватил водяной.

Мотивировки этой функции интересующего нас персонажа могут быть различными. Одна из них: водяной берет человека в качестве полагающейся ему ежегодной жертвы, на которую был дан «зарок». Например, в Германии, когда кто‑нибудь тонет, в народе говорят: «Речной дух потребовал свою ежегодную жертву» или – проще: «Никс взял его»[1714]. Правда, подобная мотивировка в севернорусской традиции может быть уже завуалирована: «Есть в Поморье такие реки (например, в Сумском Посаде Кемского уезда. – Н. К.), где водяник особенно сердит и считает своим долгом ежегодно брать по человеку»[1715]. Явная мифологема в данном случае отчасти наполняется психологическим содержанием. Согласно таким рассказам и поверьям, помогать утопающему бессмысленно: водяной имеет над ним таинственную власть, которую ничем не преодолеть. Вот почему помогать утопающему считается делом опасным: водяной при первой же возможности утопит самого избавителя. Подобные представления зафиксированы и в чешской традиции. В иных локальных русских традициях боялись спасать утопающего, «дабы не разгневать дедушку‑водяного». Вырывание жертвы, предназначенной или полагающейся водяному, из самих его рук осмысляется в народных верованиях как вызов божеству, который едва ли мог остаться без наказания с его стороны[1716].

Рис. 88. Долбленые лодки‑однодеревки с балансирами («хонгои»‑кар). Южная Карелия

Характерно, что водяной «берет к себе», т. е. топит, наиболее активно в сакральное время: в Ивановскую и Ильинскую недели, о чем мы уже говорили выше. Быть может, изначально именно это время, занимавшее свое место в языческом календаре, и отводилось для жертвоприношения водяному. С угасанием же обряда, равно как и с дискредитацией самого божества вод, полагающуюся ему жертву водяной стал брать сам. Этот этнографический субстрат послужил основой для мифологического сюжета, давшего многочисленные разветвления и трансформации.

О том, что в период господства человеческого жертвоприношения водяному предназначается не лишь бы кто, а лицо, наделенное высокими нравственными и физическими качествами, свидетельствуют наиболее архаические из дошедших до нас рассказов и поверий. Так, согласно белорусской мифологической прозе, водяные «берут к себе, т. е. топят, понравившихся им людей (курсив мой. – Н. К.)»[1717]. Идеализация жертвы особенно выразительна в мордовских эпических песнях, о чем уже доводилось говорить при рассмотрении строительных обрядов[1718]. В христианизированной версии этого мотива водяной топит человека, купающегося без креста (вообще не носящего его; снявшего перед купанием; оставившего дома). Наиболее ранний вариант данного мотива зафиксирован уже М. Д. Чулковым. Но чаще крест не имеет для водяного значения, не отпугивает его, о чем свидетельствуют бывальщины: «<…> если даже есть крест, то схватит за говитан (гайтан. – Н. К.). Парень один утонул, в таком месте купавшись, его искали по четыре дня и, когда вытащили, то увидели, что говитаном ему шею перерезали, а у горла на говитане узел завязан»[1719]. Утонувшего священника вытаскивают уже без креста.

О водяном как первопричине потопления людей сообщают многие мифологические рассказы. В некоторых из них речь идет о попытках «хозяина» взять к себе человека, находящегося на воде или оказавшегося в ней. Так, один старик нащупал в пруду своими ногами водяного и даже перекувырнулся через него; сидящий в лодке вдруг видит, как из воды высунулась большая, покрытая черной шерстью рука и схватила лодку за борт. Иному доводилось в подобной роковой ситуации видеть водяного воочию: провалившись в темную осеннюю ночь в реку, около плотины, мужик оказался в когтях «хозяина», мохнатого, как метла, с горящими глазами.

Другую группу составляют мифологические рассказы, повествующие о том, что водяной удерживает свою жертву, уже находящуюся под водой: «У нас тут потонула одна девушка. А Саша Трошков все время нырял. Если трактор потонет, дак он зацепит, или утопленника достанет. А тут, говорит, нырнул – а там сидит старик. И девка у него захвачена в руки. Вот он нырнул и говорит: „Я больше нырять не буду“. – „А почему?“ Сначала не сказал, а потом уж рассказал. „На этом месте, – показал, – вот тут доставайте“»[1720]. Известен вариант этой бывальщины, зафиксированный в среднерусской традиции: нырнувший за парнем, которого утащил к себе водяной, видит, что на голове у утопленника сидит «белая лебедь». Это и есть сам дух‑«хозяин», принявший в данном случае орнитоморфный облик.

Очередную разновидность составляют рассказы или отдельные мотивы, в которых упоминается, что на теле утопленника обнаруживают кровоподтеки от сильного сжатия руками, синяки, раны, царапины и даже отпечатки пальцев. Все это, по мнению крестьян, служит явным доказательством, что жертва побывала в руках у водяного: «Бывало и так, что купалась девушка, выплывала, рассказывала, что ее хватал водяной и от этого у нее на ногах укусы, синяки и так далее. Но она отбилась, не попала к водяному»[1721]; «Руку, за которую схватил его водяной, многие видели, и на ней была знать вся пятерня руки водяного, где захватил пальцами, тут сделались синевицы»[1722].

Согласно поверьям, тело утопленника «хозяин» обычно возвращает людям. Чтобы определить место, где находится тело, и изъять его из рук водяного, совершают особый обряд: берут небольшой горшок (или деревянную чашку), кладут в него угли, ладан и разжигают (прикрепляют по краям три восковые свечи); пустив горшок (чашку) по течению несколько выше места происшествия, наблюдают, куда он поплывет и где остановится, – там и лежит утопленник (или: вода закружится, образуется воронка – и он сам покажется на поверхности). Подобные атрибуты, на наш взгляд, символизируют погребальный сосуд для сожженного праха предка и вместе с тем служат эмблемой домового. Правда, иногда рассказчики утверждают, что водяной забирает и тело жертвы, а людям отдает лишь «обмен», «обменыш» в виде обезображенного посинелого трупа, который на самом деле не является телом утонувшего (ср. с поверьями коми‑пермяков и удмуртов: это не труп, а обрубок дерева, которому водяной придал вид мертвого человека). Но такие суждения единичны. Обычны же рассказы и поверья о том, что водяной возвращает тело, забирая лишь душу: «он как бы хватал людей и уносил к себе, дальше забирал душу – эта душа Богу уже не доставалась, – и возвращал исковерканное тело, куда‑то выбрасывал на берег»[1723].

Аналогичная функция приписывается и русалкам. Эти мифические существа, прельщая человека своей губительной красотой или печальным пением, нападают на него, защекочивают до смерти и топят. Такие представления о русалках устойчивы и распространены в различных локальных традициях. Смехом, который вызывается при щекотании у человека, русалки, на наш взгляд, обеспечивают ему переход из одного состояния в другое. Вспомним лешего, который, прежде чем покинуть «этот» и вернуться в «тот» мир, смеется, хохочет[1724].

Что же происходит с душами утопленников в «том» мире, отделенном от «этого» водой? Как следует из дошедших до нас мифологических рассказов и поверий, души людей, принесенных в жертву либо похищенных жаждущими человеческой жертвы водяными, и особенно тех, чьи тела не были найдены и преданы земле, пополняют число духов воды. Причем статус таких духов в потустороннем мире зависит от пола и возраста, который имели при своей жизни принесенные в жертву люди: мужчина становился водяным либо слугой, работником «хозяина», женщина – русалкой или водяницей, мальчик или девочка – детьми духа реки (озера). Параллельно бытуют верования, согласно которым русалки – это утопленницы‑самоубийцы или дети, мертворожденные, умершие неестественной смертью либо некрещеными, а также похищенные и подмененные в бане, о которых поется в песне: «Меня мати породила, некрещену положила»[1725].

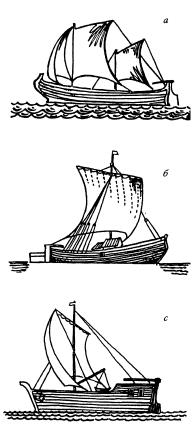

Рис. 89. Корабли Русского Севера: озерная сойма (а), Обонежье; «лодия» (б); коч (в). Поморье. Реконструкция

На почве подобных представлений формируется сюжет о брачных отношениях человека с духом воды (ранее персонажем тотемного типа). Классическим примером является былинный мотив женитьбы Садко на дочери морского царя. В одной из севернорусских бывальщин повествуется, как утонувшая девушка стала женой водяного, как она тосковала по земной жизни и как однажды, покинув воды, вышла на берег к людям. Спустя какое‑то время водяной вновь схватил ее. Но вторичное похищение (утопление) означало для нее уже небытие.

Вместе с тем в мифологических рассказах и поверьях просматривается и иная линия: души утопленников, становясь духами воды, живут в потустороннем мире не рядом с водяными, а сменяют их: «Они (водяные духи, или дедушки. – Н. К.) уносят купающихся по тем местам людей, особливо же мальчиков, коих и приучают жить у себя в домах; а сии в последствии времени заступают сами место сих дедушек (курсив мой. – Н. К.)»[1726], – сообщается на основе поверий, бытовавших в XVIII в. Представления о человеческой жертве как духе, сменяющем прежнего водяного, зафиксированы и в конце XIX в., хотя в еще более трансформированном виде: «Удается утащить ему (водяному. – Н. К.) <…> мужчину – он будет его слугою, рабом до тех пор, пока не даст за себя выкупа, т. е. пока, уже сделавшись водяным (курсив мой. – Н. К.), сам не утащит своему старшему хозяину кого‑либо из людей»[1727].

Если учесть, что упоминание о множестве водяных духов, обитающих в одном водоеме, обусловлено позднейшим «разветвлением» некогда единого персонажа, если вспомнить, что в поверьях народов мира фигурирует обычно ежегодная жертва, то становится очевидным, что с такой же периодичностью (один раз в год) воссоздается и сам дух воды либо обновляется, восстанавливается его жизненная сила. В мифологической прозе заключена определенная концепция мироустройства: душа принесенной жертвы является духом данного водоема лишь в течение означенного срока, после чего в лице новой жертвы получает себе замену. С этого момента начинается очередной цикл жизнедеятельности духа‑«хозяина», включенный в круговорот природы.

С утратой же мотивировки потопления (похищения) людей водяным и «разветвлением» этого персонажа, обусловленным в какой‑то мере представлениями об адекватности «того» мира «этому», сложились многочисленные рассказы о «хозяевах» как вредоносной силе, которая губит людей и скот без видимой причины в различном количестве и едва ли не в любое время: «Даже уж и домашний скот и курицы тонуть стали, тонули даже кошки и собаки, наконец, дело и до людей дошло, все живое тонуло в озере»[1728]. Мотив потопления водяным домашних животных обнаружен и в древнерусской литературе. Например, в житии Иова Ущельского повествуется о том, как водяной едва не утащил на дно реки лошадь: «Ехали через Мезень реку в лодке Нисогорской волости Фока с братьею Петровы дети на пашню свою и плавили лошадь, и выехали до полуреки, и найде на них дух нечистый водный и нача лошадь топити; они же лошадь держаху, а нечистый дух яве хождаше аки рыба велика волнами и нападаше на лошадь и за лодку хваташе, потопить хотя…»[1729]

Такие представления укрепляются с развенчанием водяного как языческого божества. В качестве примера трансформации образа водяного в данном направлении служит рассказ о том, что при определенной расположенности к людям дух‑«хозяин» может умерить свое губительное действие: «И омутник за такое бескорыстие их обещался, что не будет народ тонуть у них на перевозе: „И выше и ниже – будут, а у вас на перевозе – никого!“»[1730]. Если же водяной не смиряется, его стараются изгнать всевозможными способами: бросают в воду железо, «зерсливый камень», льют смолу и деготь; колдуны обходят озеро с заклинаниями. Но самым действенным средством оказывается такой атрибут христианства, как крест. Когда священник, отслужив молебен, погружает его в озеро, водяной спасается от креста бегством, оставляя за собой свежепрорытый ручей, осмысляемый как ход в потусторонний мир. Однако, напомним, водяной не всегда боится креста, хотя, согласно некоторым вариантам данной коллизии, и утрачивает при виде его часть своей силы.

Наряду с мифологическими рассказами о людях, ушедших в «тот» мир навсегда, известны и бывальщины о временных утопленниках, возвращающихся обратно через определенное время. В одной из них пошедшего ко дну мальчика встретил седой старик с рогами и сказал, чтобы тот посидел здесь, пока он сходит в свою избу. В его отсутствие жители подводного мира закричали, что теперь мальчик принадлежит им. Однако водяной, вернувшись, возразил: этому мальчику «не должно быть утопленником». Действительно, родителям удалось вытащить его из воды и откачать. Архетипом данной уже переосмысленной коллизии служит модель: неофит временно пребывает у тотемного предка (здесь: сменившего его духа‑«хозяина»), а затем возвращается в свой род.

Вернуться из подводного мира могут и похищенные водяным девушки, и особенно проклятые родителями: «Была у начальника девушка. Отдали водяному. Не вовремя возбранишь: он может унести»[1731]. Стоит произнести «неприятные слова», да еще в «неудобный час», около полуночи, как обруганную таким способом окружает во дворе какая‑то невидимая сила, приводит к реке, где ее тянет в воду. (Кстати, этот мотив присутствует и в древнерусской литературе. Так, в повести Прокопия и Иоанна Устюжских о Соломонии бесноватой «девка Ярославка» была проклята матерью, которая «отдаде» ее бесам сразу после рождения[1732].)

При соблюдении соответствующих правил (молитва, подача милостыни как трансформация «относов») проклятую нередко удается вернуть назад. Особенно это возможно в свадебный период, когда, оказавшись в лиминальном состоянии, невеста находится на пороге между «тем» и «этим» мирами. В подобных случаях по сути дела разрабатывается та самая коллизия, которая ранее рассматривалась применительно к баеннику («невеста из бани»), домовому, лешему[1733] и которая служит знаком семантической общности данных персонажей. Из потустороннего мира девушка может явиться лишь однажды: «На карауле у солдата просила креста. Он не смел креста дать. Повесили крест на то место, где выходила девка, не бывала больше за крестом»[1734].

Посредством креста и магического круга можно удержать в «этом» мире даже русалку. Но, в отличие от проклятых или посланных сгоряча к водяному, русалка не остается среди людей навсегда. Как только завершается соответствующий ей природный цикл (от одной Русальной недели до другой), она убегает в лес или просто исчезает бесследно.

Эквивалентом подобному похищению‑возвращению служит в какой‑то мере и заболевание‑исцеление, маркированное образом водяного либо водой как его эманацией (микроэманацией). Согласно поверьям, к тому, кто утолит жажду ночью, до вставальной поры, вместе с ковшом воды может пристать и болезнь (водяная). Чтобы исцелиться, ходили просить прощения «не знаю, у водяного, или у кого там, или у лешего ли, в общем, у этой нечистой силы»[1735], которая, рассердившись на человека по той или иной причине, наслала на него вместе с водой порчу. Причем у водяного просили не только здоровья, но и красоты, привлекательности: «Водяной царь, водяная царица, дайте мне красоту, басоту, парням – сухоту»[1736]. О целебной силе воды, и особенно «живой», взятой в сакральное время, мы уже говорили при рассмотрении соответствующей функции баенника[1737]. Воду для лечения больного берут у водяных духов: «<…> царь водяной и царица водяная с малыми детьми, с приходящими гостями, благословите воды взять не ради хитрости, не ради мудрости, но ради добра и здоровья рабу Божию»[1738]. Тот факт, что здоровье человека находится полностью во власти духов‑«хозяев», подтверждается и при анализе функций, принадлежащих другим персонажам мифологической прозы и заговоров. Вот почему для того, чтобы исцелиться, нередко обращались сразу ко всему сонму языческих божеств.

Прорицатель будущего

Явление водяного, будь он в зоо‑ или антропоморфном облике, уже само по себе осмысляется как предзнаменование: «Это, – говорим, – к нехорошему»[1739]. Судя по мифологическим рассказам, случается, что вскоре после такого видения тонут люди или крестьянскому хозяйству наносится урон: например, медведь задерет быка. Зачастую водяной (водяница) предсказывает будущее в вербальной иносказательной форме, причем по собственной инициативе, не будучи к этому побуждаемым: «Сказал одной женщине на Онежском озере: „Судьба есть, а головы нет“. И на этом месте утонул человек»[1740]. Согласно другой бывальщине, водяница перед самой войной предвещала массовую гибель людей: «Вот она сидит на этом берегу на камешку да и кукат, сидит да кукат. А, говорит, кукала‑кукала, последний раз кукнула и сказала: „А этот год, – говорит, – всех кукнут“. А сама кук, да с горки, да только и видали. <…>. Вот воевали‑то долго и говорили: „Вот водяница кукнула, что мужиков тогда убили!“»[1741]. В этом мотиве есть элементы программирования судьбы мифическим «хозяином». Во власти последнего дать и такой прогноз, в котором будущее находится в нерасчленимом единстве с прошлым и настоящим: «Опять на веснуху ночью на камень водяник выстал, рычит: „Год от году хуже, год от году хуже!..“»[1742]. (В мифологической прозе и поверьях год обычно осмысляется как некая универсальная модель времени, имеющая потенции к регулярному обновлению и определенному варьированию.) Подобного рода прорицания имеют место от случая к случаю. Вместе с тем в условиях, когда с данным духом‑«хозяином» устанавливаются особо доверительные взаимоотношения, тот может предсказывать будущее постоянно: «Водяной каждую ночь ходил к мужику и говорил, какая будет погода, хорош ли урожай будет, и пр. и пр.»[1743].

Рис. 90. Кованый поморский якорь

На вере в пророческие способности данного мифологического персонажа основывается и ряд сюжетов, этнографическим эквивалентом которых являются мантические обряды, в первую очередь святочные: «В Святки одна девушка пошла глядеть к пролубю. Вдруг оттуда выскочила овсяная кубача (связка обмолоченного хлеба. – Н. К.) и сказала: „Семи сел боярыня, подвинься в сторонку“. Сказала это и покатилась в сторону. Вечером приехали сваты. И эта девушка вышла в ту сторону, в которую покатилась кубача»[1744]. В проруби же, как и в стакане с водой, согласно бывальщинам, пытаются рассмотреть лицо суженого. Причем отражение (будь оно в воде или зеркале) эквивалентно тени, осмысляемой в народных верованиях в качестве души, духа, мифического существа[1745]. Основным эпизодом в других бывальщинах является гадание посредством слушания, которое, хотя и локализуется у проруби, по сути совершается примерно так же, как у гумна, овина либо на перекрестке[1746]: в очерченном круге или на очерченной шкуре. Во всех случаях дух‑«хозяин» не только не предсказывает нарушителям правил гадания, но пытается даже погубить их. Водяной может потащить гадающих в прорубь или преследовать их до самого дома, пока те не закроют за собой дверь, не перекрестят глаза и не проговорят: «Господи, благослови». Опасность для жизни возникает лишь потому, что гадающие не создали замкнутого пространства: не очертили хвост у кожи, на которой сидели, в результате чего эту шкуру (правда, уже без желающих узнать свою судьбу) так и уволокло неведомой силой в прорубь. Как и в мифологических рассказах о домашних духах, в анализируемых бывальщинах гадание может быть совершено и посредством вещей птицы. Однако в данном случае вместо петуха используется гусь.

В качестве предсказателя будущего водяной сближается, подчас отождествляется с домашними и лесными духами‑«хозяевами». Взятые в совокупности и рассматриваемые именно в этой ипостаси, они до некоторой степени идентифицируются с божествами судьбы.

Таким образом, водяной соотнесен, с одной стороны, с природной стихией, выступая в качестве ее духа‑«хозяина», с другой – с определенной общностью людей, тем или иным социумом (в поздней традиции нередко – с отдельно взятым человеком). И в том и другом случае рассматриваемый персонаж наследует функции мифического предка‑родоначальника тотемного характера. В процессе бытования образа его семантический спектр отчасти расширяется, поглощая или дублируя функции других мифических существ, отчасти разветвляется, но вместе с тем и сужается, утрачивая некоторые изначально присущие ему свойства.

Показательно также, что локусом‑эмблемой водяного служит камень (в архаической версии: синий). На наш взгляд, это символ, вырастающий из мифологических представлений о преодолении первобытного хаоса и появлении из него первой земли, точнее, ее первых «островков». В этом смысле образ водяного – один из важнейших знаков упорядочения хаоса как исходного состояния бытия.

Заключение

В первой части данной книги содержится преимущественно анализ образов духов‑«хозяев». Речь идет о баннике (баеннике), домовом, лешем, водяном и сопряженных с ними персонажах. Каждый из названных образов зафиксирован в традиции уже в достаточно «разветвленном» виде, что не исключает, однако, признаков его былого синкретизма. Так или иначе наряду с основными в мифологических рассказах фигурируют второстепенные, периферийные, побочные персонажи. Многочисленные «отпочкования», дифференциации от общего архетипа, проявления которого обнаруживаются даже в поздних по времени записи текстах, – результат длительного процесса.

Подобные трансформации могут иметь различный характер. Случается, что тот или иной дух‑«хозяин» вытесняется адекватным ему множеством однородных мифических существ, представляющих собой коллективную единоличность. Например, в одной из бывальщин вместо лешего фигурирует табун лошадей, стремительно набегающий на оказавшихся в лесу людей, в другой – некий народ, а то и просто косцы, идущие на сенокос в праздничной одежде и т. д.

«Разветвление» единого образа происходит и за счет того, что женский мифологический персонаж нередко дублируется мужским и даже едва ли не вытесняется им. «Отпочкования» от центральной фигуры возможны и вследствие того, что дух‑«хозяин» наделяется семьей: женой, детьми, родственниками, чьи образы находятся с основным в едином семантическом поле. Так, наряду с лешим (или иным духом‑«хозяином») в быличках и бывальщинах подчас предстают лешачиха, дети лешего, лесные старики, лесные отцы и пр. (или иные соответствующие основному образу персонажи). В результате роль центральной фигуры в известной мере распределяется между «отпочковавшимися» от нее персонажами. Впрочем, последние могут служить и в качестве фона для основного образа.

Круг мифических существ расширяется и за счет персонификации той или иной функции, которой вместе с новоявленными продолжает обладать и исходный образ. В этом случае, к примеру, наряду с духом‑«хозяином» бани, усвоив одну из его ролей, запаривает моющихся обдериха, а наряду с домовым душит спящего человека Гнетке (‑а).

Число мифических существ пополняется и вследствие соотнесения духов‑«хозяев», а вернее, их метонимических эквивалентов, с локусами, дифференцировавшимися из некоего сакрального пространства, чем обусловливаются соответствующие коррективы в функциях каждого из «отпочковавшихся» персонажей. Показателен факт, когда из былого синкретического образа духа‑«хозяина» постройки по мере развития традиционного жилища постепенно выделились в качестве самостоятельных мифических существ домовой, банник (баенник), дворовой, хлевник, овинник, ригачник, гуменник, что, впрочем, отнюдь не мешает каждому из них сохранять некоторые признаки своей изначальной общности.

Персонификация мифических существ может быть обусловлена и временны´ми детерминантами, маркированными определенным сакральным знаком. Таков, в частности, Святке(‑а), активизация которого ограничена рамками Святок. Этот персонаж дифференцировался из сонма духов, выступающих в ипостаси не только оракулов, но и божеств судьбы. Аналогичную природу имеет и мифическое существо, известное в традиции под названием «полудница». Воплощая в себе представления об одном из сакральных моментов в пределах суточного цикла – полудне, составляющем бинарную оппозицию по отношению к полуночи, этот женский персонаж отчасти подменяется духом‑«хозяином» поля. Во всяком случае, полудница иногда отождествляется со «ржицей»: она локализуется во ржи, появляется в период цветения и созревания хлебов, покровительствует посевам. В известной степени это метонимический эквивалент полевика.

Одним из путей формирования новых образов мифических существ служит также персонификация тех или иных свойств, признаков, характерных для основных синкретических фигур. Этот процесс стимулируется трансформацией и переосмыслением последних. Подобного рода персонификации обычно обозначаются субстантивированными прилагательными: «нечистый», «нехороший», «неприятный», «лукавый» и пр. Персонифицироваться могут и табуистические номинации духов‑«хозяев». Причем их семантика, как правило, не утрачивает связей с табуируемым «оригиналом». «Отпочковавшиеся» подобным способом персонажи так и остаются в пределах семантического поля, границы которого определяются при тезаурусном анализе и экспликации образа, составляющего «ядро» этого смыслового фона.

Совершенно очевидно, что рассматриваемый процесс дифференциации не был прямолинейно поступательным. И уже преодолевшие изначальную слитность персонажи нередко вновь подвергались синкретизации. Вспомним хотя бы о такой совокупности сопряженных между собой мифических существ, как домовой – дворовой – хлевник. Каждая из ее составляющих выступает в различных быличках и бывальщинах, а подчас и в различных этнокультурных традициях то в качестве самостоятельного персонажа, то в нерасчлененном единстве с другими.

В истории бытования интересующих нас мифологем возможны и коллизии совершенно противоположного характера. Случается, что функции исчезающих из традиции персонажей перераспределяются между сохраняющимися в ней. Например, роль божеств судьбы, реминисценции которых отчетливо просматриваются в духах, манипулирующих пряжей, нитью, полотном, либо в существах, появляющихся на росстани (перекрестке), о чем подробно говорится во второй части данной книги, оказалась на каком‑то этапе воспринятой более живучими мифологическими персонажами, относящимися преимущественно к сонму домашних духов в его расширительном значении, хотя и не только к нему. Речь идет прежде всего о домахе (домовой), маре, кикиморе, как и о других персонажах, уже христианизированных, но разделяющих с ними некоторые функции: о Параскеве Пятнице, иногда св. Евдокии, о Богородице и пр. Все эти образы приобретают в таких случаях дополнительное значение. Однако не следует забывать, что круг персонажей, принадлежащих к данному типологическому ряду, сужается за счет стершихся в традиции.

Несмотря на всю многочисленность рассматриваемых в названных циклах персонажей, основных и производных, изначальных и новоявленных, синкретических и «разветвленных» (причем грань между теми и другими довольно подвижна), их «ядро» составляют все те же образы духов‑«хозяев». Единый же архетип последних, сформировавшийся, как уже говорилось, в мифе о тотемном предке, во многом предопределил их общую семантику и структуру. Признаки заключенных в первообразе потенций проявляются прежде всего в облике, принимаемом духами‑«хозяевами» вследствие инкарнации, обусловленной сакральным хронотопом, или темпоральными и локальными детерминантами. Они же обнаруживаются в самой способности рассматриваемых мифических существ к зоо‑, фитоморфным, а также «гибридным» воплощениям. Изначальная природа рассматриваемых персонажей дает о себе знать и в зоо‑ либо фитоморфном фоне, на котором они изображаются, как и в их устойчивой «животной» или растительной атрибутике и символике. Потенциями, заложенными еще в архетипе, предопределено и участие, проявляемое духами‑«хозяевами», с одной стороны, по отношению к людям, представляющим собой некую традиционную общность, а с другой – к тому или иному виду животных либо растений, принадлежащих к лесной, водяной фауне и флоре, диких или уже одомашненных, окультуренных. Духи‑«хозяева», по мифологическим рассказам и поверьям, заботятся в первую очередь о животных (растениях), чьими знаками они чаще всего маркированы. Подобно персонажам тотемного характера, интересующие нас существа осмысляются в качестве некоего средоточия обилия, которым обусловливается здоровье и плодовитость домашнего скота, удойность коров, жирность свиней, яйценоскость кур, урожай растений (с развитием земледелия – урожайность полей, огородов, садов). В ведении названных персонажей воспроизводство тех видов животных, успешный промысел на которых определяется как охотничье или рыбацкое счастье. (Заметим попутно, что восприемниками этой функции изображаются колдуны, знахари, ведьмы, мифологические рассказы о которых явились объектом изучения во второй части данного исследования.) Правда, в быличках и бывальщинах, зафиксированных преимущественно в XIX–XX вв., устойчивое соотнесение «хозяина» с определенным видом животных или растений, столь присущее тотемному предку, уже в значительной степени нарушено. И все же его следы не стерлись даже в поздней традиции.

В структуре рассматриваемых образов различимы и черты мифического предка‑родоначальника, антропоморфизированного в процессе длительного бытования. В качестве такового дух‑«хозяин», и особенно домашний, выступает в роли вершителя жизненного цикла: он причастен к рождению, свадьбе и смерти каждого члена семейно‑родовой общины, заботится о благополучном течении бытия очередных поколений, на которые продолжает распространяться его покровительство. Подобные представления, основы которых были заложены еще в архетипе, с известными коррективами распространяются и на духов‑«хозяев» воды, леса. Так, например, соотнесение данных мифических существ со смертью человека стимулируется верованиями, согласно которым и лес, и река – граница между мирами, путь в иной мир. В подобных случаях духи‑«хозяева» в какой‑то мере идентифицируются со Смертью: ее образ в фольклорной традиции нередко персонифицируется.

В образах духов‑«хозяев» обнаруживаются и некоторые элементы образа покойника, что обусловлено преемственной связью культа мертвых с культом предков, начиная с тотемного. Не случайно, например, угощение домового, приуроченное к Великому четвергу или иному дню Страстной недели, к Пасхе, так же как и к Рождеству, Крещению или Новому году, происходило в контексте поминальной обрядности. Между образами духов‑«хозяев» и покойниками обнаруживаются и другие соответствия. Например, появление мифических «хозяев» в «этом» мире обычно совпадает по временным параметрам с выходом на землю усопших, что может иметь и окказиональный, и календарный характер. О связи духов‑«хозяев» с миром усопших свидетельствует и устойчивая соотнесенность их с луной, символизирующей ночь и смерть, с ее фазами и ритмами. При лунном свете прядут пряжу домовой, мара, кикимора, плетет лапти леший, звучно плещет ладонью по воде водяной, затевают хороводы русалки, являются покойники. К тому же дух‑«хозяин» «на молодике» и сам молод, полон сил при полнолунии, а на ущербе луны превращается в старика. Нередко домовой – это по сути дух принесенной при строительстве жертвы, которая на определенном этапе бытования обряда была человеческой; водяной и русалки – бывшие утопленники; леший же встречается людям в облике человека, давно покинувшего «этот» мир. Дух‑«хозяин» и покойник оказываются отчасти функционально тождественными. Вспомним бывальщину, согласно которой, отслужив молебен по умершей бабушке, семье удается вернуть пропавшего в лесу домочадца. Одним словом, граница между духами‑«хозяевами» и покойниками в мифологической прозе довольно зыбка.

Мало того, рассматриваемые персонажи в большей или меньшей степени осмысляются и как воплощения души той или иной семейно‑родовой общины, ее жизненной силы, физической и магической. Соответственно маркированный знаком данных мифических существ локус – это место средоточия душ, откуда они, воплощаясь, появляются на свет и куда они, стимулированные переходными обрядами, возвращаются. На наш взгляд, подобный сакральный локус – это своего рода репрезентация тотемического центра, представления о котором сформировались в архаических традициях. Впрочем, согласно древним верованиям, душа может и не принимать никаких форм, оставаясь невидимой. Вместе с тем домовой, леший, водяной могут появляться в виде тени или вовсе не иметь ее, поскольку каждый из них сам тень, т. е. дух, душа. Аналогичен по своей природе двойник, т. е. личный дух‑покровитель, сопровождающий каждого человека от его рождения до самой смерти. Тотемистические истоки таких образов, антропоморфизировавшихся в процессе длительной эволюции, обнаруживаются в зооморфных персонажах, соотносимых с членами определенной семьи (рода).

В интересующих нас мифологических образах можно заметить и признаки духов тех или иных объектов, природных или культурных: среди них духи совершенно конкретных лесов, водоемов, построек.

В анализируемой системе образов важными составляющими являются и персонификации элементов природы, почитаемых и обожествляемых в народных верованиях. Так, с огнем ассоциируются домовой, баенник, овинник, ригачник, гуменник; с землей – леший, который связан не только с фауной, но и с флорой; с водой ассоциируется, естественно, водяной. Причем в данном случае, как и во множестве других, между названными существами нет четко очерченной границы. Знаком огня, к примеру, могут быть маркированы различные персонажи: огненные глаза приписываются и домовому, и лешему, и водяному, и русалкам. Знаком же «синий» (это прилагательное, по мнению языковедов, происходит от глагола «сияти» и обозначает «сияющий, сверкающий») отмечены и домовой и баенник: их эманация – синий огонь (ср. «голубая» кровь). Однако этим же цветом могут быть обозначены и леший, и водяной, последний нередко появляется в виде синей рыбы либо локализуется на синем камне. Скорее всего, этим прилагательным определяется не столько цвет данных персонажей, сколько их принадлежность к сияющим, сверкающим языческим божествам, каковыми они изначально осмыслялись. Подводя итоги сказанному, добавим, что природные стихии, в известной мере олицетворяемые в образах духов‑«хозяев», в народной мифологической прозе оказываются живыми: это живой огонь, живая вода, мать‑сырая земля, порождающая людей и растения.

Как уже говорилось, в структуре образов рассматриваемых мифических существ есть и элементы божеств судьбы. Не случайно каждый из духов‑«хозяев» так или иначе предстает в качестве предвестника будущего. Причем в одних случаях предсказание стимулируется посредством мантических обрядов, в других оно исходит по воле самого мифического существа. Судьба людей известна этому персонажу в силу его принадлежности к потустороннему миру, где, по народным верованиям, время синкретично: в нем есть элементы прош<