Выше уже отмечалась связь волшебства и лечения. Вместе с тем собственно врачебное искусство также нашло отражение в памятниках исследуемого периода. Его включение в число «неправедных» дел авторами Домостроя объясняется особым отношением к заболеваниям со стороны церкви, рассматривавшей утрату здоровья в качестве «последнего предупреждения о том, что некими конкретными поступками или же отказом от них персонаж гневит Бога…».[229]Поэтому, по замечанию М. П. Одесского, такие церковные деятели, как Нил Сорский, митрополит Даниил и др., отстаивали идею спасительности болезни, заставляющей человека обратиться к Богу. Но недуг мог оказаться и самой карой за людские грехи, и тогда он не поддавался лечению.[230]

В любом случае единственным средством избавления от страданий признавалось покаяние и крестное знамение. Ибо, по Стоглаву, лишь истинно почитаемый христианский крест «и от болезней, и от недуг всяческих исцелевает».[231]Поэтому даже обычные санитарно‑гигиенические меры при моровых поветриях вызывали нарекания духовенства как альтернатива молитве.[232]Ведь только по Божьему промыслу язва насылается на тех или иных людей по грехам их, как, согласно включенному в Житие Варлаама Хутынского Видению хутынского пономаря Тарасия, произошло в 1506–1508 гг. в Новгороде, где три осени подряд свирепствовала эпидемия «за беззаконие и неправды» жителей.[233]

Православный же люд вместо похода в церковь прибегал к посредничеству народных целителей – «чародеев, и кудесников, и всяких мечетников, и зелеиников с кореньем»,[234]творивших «бесовские врачевания» с помощью всевозможных магических средств, так как, по мнению А. Алмазова, понятие волшебства и чар в этот период совпадает с понятием врачевания.[235]Это и было причиной того, что служители церкви воспринимали лечебные процедуры как козни дьявола, которые не могли устранить причины недомогания. Более того, по наблюдениям Ф. А. Рязановского, «в житиях обычно при обращении больного к чародеям болезнь только усиливается»,[236]поскольку, согласно идеям церковно‑учительной и житийной литературы, именно «по действу диаволю» бесы напускают на человека всяческие недуги.[237]А разве можно надеяться, что врач «беса бесом изгонит»?[238]

Тем не менее народ, судя по всему, вполне доверял тем способам врачевания, которые предлагали ему носители дедовской традиции. Наши источники сообщают о целом ряде средств, использовавшихся в знахарской практике. Это и упоминавшиеся уже выше наузы, или узлы, которые навешивались на шею больного и часто заключали в себе записанный заговор или молитву из отвергавшихся церковью апокрифов. И стрелы и топоры громные из перечня Домостроя, которые представляли собой обработанные камни особой формы и, согласно мерилу праведному XV в., употреблялись для изгнания бесов,[239]а у белорусов более позднего периода – для поддержания мужской потенции.[240]И названные в том же списке загадочные усовники, и «дна камение, кости волшебные», под которыми, видимо, следует разуметь применявшиеся в народной медицине кости мертвецов, не говоря уже об освящаемых приходскими священниками в Великий четверг мыле и соли, имевшихся, судя по этнографическим данным, чуть ли не в каждом доме.

Наибольшие же нарекания духовенства вызывали всевозможные зелья, в том числе наговорные. Дело в том, что в древних культурах, по мнению А. К. Байбурина, «усвоение услышанного мыслится как вполне физиологический процесс поглощения, проглатывания… Проглатывание „наговорного зелья“ – один из наиболее распространенных приемов в традиционной медицине у многих народов, когда вместе с питьем проглатывается и заговор, причем слова являются главным компонентом „лекарства“. С идеей усвоения‑проглатывания слова связана, вероятно, традиция поглощения жертвы (жертвенного напитка), над которой произносятся сакральные формулы…».[241]

Впрочем, лечебное средство могло быть и наружного применения, как в написанной в XVI в. истории об исцелении муромского князя Петра девой Февронией, которая снабдила его «кисляждью» для помазания ран. Но, передавая свое зелье, знахарка на него дунула, поскольку и наружное лекарство должно было нести в себе магическое начало, иначе оно не смогло бы избавить князя от струпьев. Ведь причина болезни крылась в колдовской силе крови, брызнувшей на Петра из тела поверженного им летающего змея.[242]

Однако в глазах церкви ни само лекарство, ни произнесенный над ним волшебный текст, даже включавший христианские формулы, не могли служить альтернативой Божьей воле. Это со всей очевидностью выявлял в первой половине XV в. эфесский митрополит Иоасаф, писавший, что «хотя в волшебстве и призывают имена святых, но для обмана изобрел это дьявол, отдаляя мало‑помалу пользующихся (сим) от Бога».[243]Не случайно в поздних списках «Сказания о Петре и Февронии» (конец XVII–XVIII вв.) магический элемент лечения и само зелье исчезли, уступив место молитве.[244]

Потому и Кормчая книга 1493 г. из Соловецкой библиотеки требовала: «Напаяющая дети своя от тех реченых [зелий], аще не просвещена суть, несть греха, аще ли просвещена суть, лето едино, поклон 40». Подобное отношение было вызвано тем, что зельем можно было испортить и даже отравить человека, на что указывают соответствующие вопросы требников: «Или испортила ли еси кого зелием», «Или человека зелием не отравила ли еси», «Или мужа… уморила отравою».[245]Убиение зельем в русской практике чаще всего наблюдалось в случаях нежелательной беременности. Но по христианским правилам плод являлся таким же живым существом, как любое другое. Поэтому избавление от него воспринималось как убийство, каравшееся епитимьей от 3 до 5 лет.[246]И тогда исповедник вопрошал потенциальную грешницу: «Детя в собе или в подрузе злобою зельем ци растворила еси», «Аще зелье пив извергла», «Или дитя росказила в себе», «Запечатала ли еси дети в себе».[247]

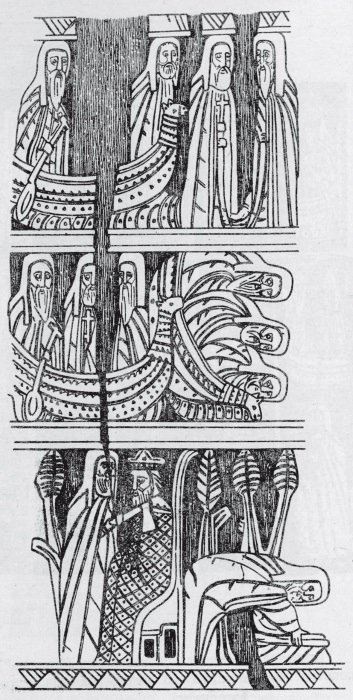

Лечение князя Петра рязанской знахаркой девой Февронией.

Миниатюра рукописи XVII в.

Зелья использовались и в противоположных целях – для восстановления и нормализации детородных способностей женщин. Ведь наличие ребенка изменяло статус женщины в семье и обществе, так как свидетельствовало о ее способности выполнить свое главное предназначение – обеспечить продолжение рода. Не рожавшая женщина даже не считалась еще вполне замужней (что подтверждается материалами этнографии[248]), из‑за чего ей разрешалось носить такой же головной убор, как у девиц.[249]

Все вышесказанное стало причиной того, что женщины, долгое время остававшиеся бесплодными, пытались найти магические средства, которые помогли бы им получить желанного младенца. Наилучшим считалось зелье, изготовленное из того, что непосредственно было связано с процессом зачатия и рождения ребенка. Покаянные сборники подробно выясняли у потенциальной нарушительницы: «Едала ли еси детину пупорезину детей хотячи», «или ложа детинаго, или семянныя скверны».[250]И. Левин обнаружила аналогичную веру в продуцирующую силу съеденной плаценты в древней Византии и Франции XIX в.[251]

Но чаще всего для получения плода страждущая «зелие яла и пила от чародеи»,[252]обладавших наиболее богатым арсеналом целебных веществ и методов, которые они предлагали не только простолюдинкам, но и пациенткам высокого звания. Так, согласно Даниилу Принтцу, третья жена Грозного, боярыня, умерла, «выпивши какое‑то питье, пересланное ей матерью чрез придворного: этим питьем она, может быть, хотела приобресть себе плодородие» – и мать, и придворный были казнены.[253]Целый ряд врачебных приемов испытала на себе жена Василия III – Соломония Сабурова. Настасья Сабурова, приведшая находившуюся в то время в Москве Стефаниду Рязанку к великой княгине по ее просьбе, рассказывала мужу, что та наговаривала воду, смачивала княгиню, смотрела ее на брюхе и сказала, что детей не будет; а Соломония ему рассказала, что Стефанида дала ей наговоренную в рукомойнике воду для любви царя, «а коли понесут к великому князю сорочьку и порты и чехол, и она мне велела из рукомойника тою водою смочив руку, да охватывати сорочьку и порты и чехол и иное которое платье белое». А позже знающая детей черница без носа наговаривала то ли масло, то ли пресный мед и посылала к царице тереться ради любви царя и чадородия,[254]видимо, не подтвердив диагноза предшественницы и надеясь на удачный исход дела.

Многие лекарственные средства имели растительное происхождение. Само их изготовление было сопряжено с магическими приемами и приурочивалось к таким календарным срокам, когда наблюдалась наибольшая активность природы, и открывалось сокровенное знание о пользовании ее богатствами. Так, например, сбор некоторых трав, которым приписывали волшебные свойства, производился в период достижения ими максимальной силы – в конце июня, в ночь на Ивана Купалу. Игумен Памфил писал в 1505 г.: «Пакы же о тех же Плесковичи, в той святой день Рождества великого Ивана Предтечи исходят обавницы, мужи и жены чаровницы, по лугам и по болотам, в пути же и в дубравы, ищуще смертные травы и превета чревоотравного зелия на пагубу человечеству и скотом, ту же и дивиа копают корения на потворение и на безумие мужем; сиа вся творят с приговоры действом дьяволим…».[255]

Как видно из приведенных сообщений, зелья предназначались не только для исцеления телесных и душевных недугов, но и для налаживания взаимоотношений между полами. Не случайно А. Алмазов пришел к выводу, что «главным образом, согласно нашим источникам, чары и тому подобное, по представлению древнерусского человека, имели значение в делах интимного свойства».[256]Приготовленные с заговорами «коренья на потворение и на безумие мужем» могли подсыпаться в одежду, постель, под ноги любимому.[257]Кроме того, священники спрашивали на исповеди своих прихожанок: «Аще в питьи или в яденьи чары какы давала», «мужу своему или иному кому», «Или кого зельем потворила еси к себе на блуд».[258]

Не менее действенными, чем растительное зелье, считались наговоренная вода, как в случае с Соломонией Сабуровой, и естественные выделения организма, на что указывают некоторые покаянные вопросы: «Или кому не давали своего млека или своея похоти в чем милости для чтоб тобя любили», «Мала и велика нечистоты ложа своего или млека от сесца, или крови в питии или во ядении мужю или кому‑нибуди того не давала ли ести или питии?».[259]Столь же надежным средством являлся собственный пот, смытый вместе с намазанными на тело молоком, медом или маслом, и поданный в виде напитка предмету страсти, «волшебство творя», «милости деля», «любви деля», а в понимании церкви – «блуда ради».[260]

Вера в результативность перечисленных манипуляций сохранялась и позже. Так, на Пинеге известен обычай утирать тряпкой пот в бане и выжимать его в чай или вино как присушивающее средство; с той же целью невеста дарит жениху в первой послесвадебной бане рубашку, пропитанную ее потом, или подает ему пирог из теста, которым обмазывалась, или молоко, которым обмывалась. Ведь пот и другие выделения человеческого тела рассматриваются народным сознанием как средоточие жизненной силы.[261]Подчеркнем – жизненной силы именно их владельца, почему и важно было направить ее в нужное русло. Возможно, поэтому в отдельных случаях наполненная новым содержанием вода могла употребляться самим омывшимся: «Или мывшися в кацем судне пила?».[262]Но чаще эту силу переправляли в тело того, от кого хотели добиться внимания, чтобы воздействовать на него изнутри.

Подобные методы снискания расположения считались пригодными и для мужчины, поэтому на исповеди ему могли предлагаться аналогичные вопросы: «Медом и млеком мывался ли еси, да кому давал блуда ради или милости каво‑нибудь зелие?», «Или измывати медом или молоком кому милости деля не давал ли?».[263]

Как показывают приведенные фрагменты, колдовство путем смывания совершалось не только в рамках любовной магии, на что обратила внимание и М. В. Корогодина, но и просто в целях налаживания хороших отношений – «милости деля».[264]Именно поэтому на Русском Севере пот невесты давали в питье не только жениху, но и его родителям, и всем участникам свадебного обряда.[265]Видимо, не случайно и в требниках изучаемого периода чаще встречается вопрос об омывании зельем, молоком или медом ради милости, нежели ради любви или блуда. Так что ни о какой утрате изначального смысла обряда, которую М. В. Корогодина усмотрела в омывании молоком и медом мужчин и в употреблении масла женщинами,[266]речи идти не может. Хороши были все средства, которые могли повысить привлекательность участника обряда в глазах других людей. Особенно же в глазах членов новой семьи, включение в которую зачастую сопровождалось обрядами, также вызывавшими нарекания со стороны православного духовенства.

Брак и развод

Для древней эпохи источники фиксируют у восточных славян заключение браков у воды, однако памятники конца XV–XVI вв. молчат о том, в какой форме осуществлялось создание новых семей теми, кто не видел необходимости обращаться по этому поводу к христианским обрядам. Известно лишь, что на реку невеста по‑прежнему ходила. Об этом сообщает Чудовский список Слова св. Григория XVI в., где рассказывается, что русские люди «водять невесту на воду даюче замужь, и чашу пиють бесом, и кольца мечють в воду и поясы».[267]

Сакральный характер описанных действий очевиден. Во многих традициях вода считается соединяющей и оплодотворяющей стихией, поэтому так распространен обычай совместного омовения или купания молодых в рамках свадебных и календарных ритуалов или, по крайней мере, хождение невесты по воду к источнику, используемому семьей мужа, в который она кидала деньги, кольцо, кусок каравая или пояс.[268]В нашем случае соединение, видимо, происходило через личные вещи, выполнявшие посредническую, заместительную функцию. Как пояса, так и кольца более чем подходили для символического скрепления отношений, поскольку имели форму, соответствующую кругу, в пределах которого устанавливались магические связи.[269]Недаром в начале XX в. жених в день свадьбы избавлялся от колец и иных предметов, полученных от других девушек – чтобы не заворожили.[270]В рассматриваемой ситуации, видимо, бросались кольца молодых с прямо противоположной целью – соединения. Метание же в воду пояса осуществлялось и в XIX–XX вв. в Новгородской губернии дружкой, после чего доставшая его молодая одаривала родственников мужа изготовленными ею в девичестве ткаными изделиями, обеспечивая себе место в новом коллективе, к которому ее символически приплетали поясом волны.[271]

Сложнее обстоит дело с «питьем чаши бесам». Не понятно, в честь кого именно ее пили. Скорее всего, подразумевались покровители брака и семьи, в роли которых вполне могли выступать предки (возможно, Род и роженицы, о которых речь ниже). Не ясно также и то, какой напиток находился в чаше. Но, похоже, что он имел продуцирующее назначение, так как один из списков «Слова некоего христолюбца», относящийся к XV в., заявляет: «И егда у кого их будет брак… устроивыне срамоту мужьскую и въкладывающе в ведра и в чаше и пиють, и вынемыне осмокывають и облизывают и целують».[272]А в Софийском списке Слова св. Григория того же столетия поясняется, что «словене же на свадьбах въкладываюче срамоту и чесновиток в ведра, пьют».[273]

Комментируя эти фрагменты, Н. Гальковский отметил, что и в XIX в. на свадьбах молодым давали выпить стакан с мужским семенем ради плодородия.[274]А у многих народов существует убеждение, что женщина может зачать от проглатывания спермы.[275]Мотив зачатия от проглатывания семени, правда, обычно растительного, есть и в сказках. Кроме того, вопрос о вкушении «скверны семеньныя» встречается в требниках XIV–XVI вв. в связи с мерами по активизации детородной функции женщин.[276]Так что приведенные свидетельства церковно‑учительных памятников не выглядят преувеличением христианских авторов.

Нельзя с уверенностью сказать, сочетались ли описанные обычаи с венчанием или существовали параллельно с христианской традицией. Но то, что внецерковные браки как таковые не были редкостью в указанное время, видно из служебных книг XV–XVII вв., с удивительным постоянством повторявших вопрос о законности брака, в котором живут православные чада: «Венчалася ль еси с мужем своим».[277]Это факт подтверждают и писавшиеся против не венчанных браков послания высших церковных иерархов – Ионы вятичам 1456 г., ростовского архиепископа Феодосия духовенству 1458 г., Симона в Пермь 1501 г.,[278]новгородского архиепископа Макария 1534 г. в Вотскую землю[279](причем речь могла идти и о многоженстве, как в последнем случае).

Конечно, в большей степени данные грамоты предназначались недавно крещеным инородцам, что видно и из их текста. Но не меньшие претензии можно было предъявить и русскому населению, так как и при заключении брака священником происходили нарушения, возвращавшие церковное таинство к языческим нормам внутриродовых отношений. Не случайно Стоглав особо предупреждал о невозможности венчать состоявших в родстве, кумовстве, сватовстве[280]– такой брак, с точки зрения церкви, являлся инцестуальным. Однако для простых людей именно он оказывался предпочтительным не только по материальным соображениям (приданое оставалось внутри рода или даже семьи), но и потому, что, по замечанию А. К. Байбурина, «инцест в народных представлениях связан с максимальным плодородием».[281]Смысл же брака как раз и состоял в получении многочисленного и жизнеспособного потомства.

Даже в тех случаях, когда производилось венчание, оно не исключало внецерковной части свадебного обряда, практически без изменений дожившей до XX в. и достаточно хорошо изученной этнографами. Так, неизвестный англичанин, наблюдавший русские свадебные обычаи зимой 1557–1558 гг., рассказывает, что в церковь невеста идет с закрытым лицом и плачем, а обратно – открывшись. «При этом уличные мальчишки кричат и шумят бранными словами. По приходе домой, жена садится за самый высокий конец стола, муж около нее; тогда начинается попойка, иногда при этом бывает певец или два, а двое, приведшие новобрачную из церкви, голые танцуют довольно долго пред компанией».[282]

Нарисованная картина находит подтверждение и объяснение в народном быте последующих столетий. Даже и в XX в. в ряде мест существовал обычай открывать лицо невесты, закрытое прежде платком, сразу после венчания[283](правда, не в церкви, а дома, что зафиксировал в 1576–1578 гг. и австрийский посол Даниил Принтц[284]). Этот ритуал знаменовал собой переход молодой в новое социальное пространство, переход, сравнимый со смертью и последующим воскресением.[285]Именно поэтому невеста плакала только на начальном отрезке своего пути в семью мужа, пока расставалась с родом‑племенем.

По той же причине (а вовсе не из‑за боязни порчи, как полагает А. К. Байбурин[286]) она во время обряда передвигалась не самостоятельно, но при помощи посредников – старушек, которые, согласно Принтцу, после венчания «одне только бывают и снаряжают молодую, отводят ее домой, ставят у постели и, снявши покрывало, наконец‑то показывают ее жениху…».[287]Пассивное поведение невесты отмечал в начале XVII в. и Маржерет, сообщавший также, что она остается закрытой до завершения свадьбы.[288]Весьма примечательна здесь ведущая роль старух, более всего близких миру смерти, и отсутствие на бракосочетании девушек, которым, по этнографическим сведениям, запрещалось и участие в поминках вследствие их принадлежности к наиболее жизнеспособной части общества.[289]

После венчания новобрачная вступала во владения другой родственной группы, и для активизации ее жизненных сил требовалось предпринять особые действия, среди которых простейшим являлось ритуальное сквернословие. Мы обнаруживаем его во всех обрядах, связанных с идеями смерти и возрождения. На свадьбе же брань являлась прерогативой мальчишек или парней, как это видно и из этнографических материалов,[290]видимо, потому, что они представляли собой носителей неизрасходованной сексуальной силы, способной превратить девушку в женщину.

Обнаженными танцорами, также как и певцами, из описания англичанина, судя по всему, были приглашавшиеся на свадьбы скоморохи, в практику которых входили песни, музыка и эротические мотивы, призванные в данном случае спровоцировать чадородие молодой четы. В XIX – начале XX в. элемент ритуального оголения реально или только в словесной форме входил в схему поведения дружки или нескольких дружек, руководивших мирской свадьбой – не даром одетый петухом дружка вместе с другими ряжеными мог исполнять песни эротического содержания.[291]Возможно, именно такого рода «видения» в первой половине XVI в. московский митрополит Даниил запрещал священникам и клирикам «позоровати на брацех и на вечерях, но преже входа игрецов въстати им и отходити».[292]

Актуальность данного запрета подтверждается статьей рязанского владыки Кассиана о церковных нестроениях из сборника Волоколамского монастыря первой половины XVI в., 15‑й вопрос которой обвиняет мирян в том, что они «свадбы творят и на бракы призывают ереев со кресты, а скоморохов з доудами и хъмелев в бесов образ преобразившихся»,[293]т. е. ряженых. О справление браков на Руси XV–XVI вв. «с бубны и с сопельми и многыми чюдесы бесовьскыми»[294]сообщает и дополнительный 16‑й вопрос Стоглава, гласящий: «В мирских свадбах играют глумотворцы, и органники, и смехотворцы и гусельники, и бесовския песни поют».[295]

То же продуцирующее значение, что пляски и песни глумотворцев, имело и пьянство («в нем же ес блуд»[296]), и водившиеся на крестьянских свадьбах хороводы в высшей степени со сладострастными телодвижениями.[297]Правда, о последних сообщает гораздо более поздний источник – второй половины XVII в. Но ведь не случайно и в XVI столетии митрополит Даниил считал нужным напоминать в проповедях правила 53 и 54 Лаодикийского собора, запрещавшие позванным на брачный пир христианам «плескати или плясати».[298]

Справедливость предложенного нами понимания свадебных танцев подтверждается наблюдавшимся этнографами обычаем изображать свадьбу на ноябрьских кузьминских вечеринках. В рамках разыгрывавшегося обряда иногда устраивались пляски, кульминационным моментом которых являлись символические роды куклы одной из участниц. Любопытно отметить, что при инсценировках свадьбы парни и девушки взаимно менялись ролями, переодеваясь в одежду, принадлежавшую лицам противоположного пола.[299]Аналогичное преображение происходило и с участниками реальной свадьбы на второй день церемонии.[300]Относительно таких переодеваний недвусмысленно высказался Стоглавый собор, осудивший «неподобные» одеяния обменивавшихся платьем мужчин и женщин как эллинство и еретичество, приемлемое разве что для поганых нехристей.[301]

Если языческие традиции находили себе место при заключении брака, то не менее значимой была их роль при его расторжении.

Как отметил А. Д. Способин, еще при Владимире Святом дела о «роспусте» были переданы в ведение церкви,[302]которая, как известно, отнюдь не приветствовала разводы, ибо Священное писание гласило: «Жена да прилепится к мужу своему». Но жизнь нередко предъявляла свои требования, и на этот случай существовали жесткие предписания – в каких случаях и на каких условиях допускается прекращение брачных отношений. Интересно, что, согласно Кормчим книгам, муж имел право инициировать развод, если жена «выдет на игрища» без согласия супруга, либо «зелием или инем чем на живот мужа своего злое совещевает или ведяще не повесть ему» о такой угрозе.[303]То есть обвинение в приверженности «поганским» обычаям считались достаточным основанием для развода. В любом случае правомерность требования о расторжении брака должна была подтвердить церковь, чтобы не получилась ситуация, знакомая составителям «Поучения священникам» (около 1499 г.) – когда «муж жену пустит или жена мужа без вины».[304]

Тем не менее случалось, что супруги расставались, даже если этому противились служители Христа. И хотя в данном случае мы имеем лишь свидетельства иностранных мемуаристов, но их истинность отчасти подтверждается окружной грамотой короля Сигизмунда 1509 г., в которой он ссылается на киевского митрополита Иосифа, жаловавшегося, что гражданские брак и развод процветают именно в русских землях Литовско‑Русского государства.[305]

Расторжение брака в Московии в XVI в. описано Александром Гваньини, по данным которого некоторые из сельских жителей, не имеющие возможности добраться до епископа для получения разводной грамоты, разводятся древним местным способом – рвут полотенце на перекрестке. «Но этот нелепый способ развода теперь совершенно отменен».[306]Г. Г. Козлова посчитала данное сообщение итальянца курьезным и попыталась объяснить его заимствованием из записок другого путешественника – Рафаэля Барберини, приезжавшего в Россию по торговым делам в 1565 г.[307]Но последний дает несколько иную интерпретацию обычая: «…Когда случится, что муж и жена оба согласны развестись и покинуть друг друга, в таком случае соблюдается у них следующий обычай: оба идут к текучей воде, муж становится по одну сторону, жена по другую, и взяв с собою кусок тонкого холста, тут тащат его к себе, каждый за свой конец, и раздирают пополам, так что у каждого в руках остается по куску; после чего расходятся оба в разные стороны, куда кому вздумается, и остаются свободными».[308]

Способ развода путем разрывания символа совместной жизни не является чем‑то из ряда вон выходящим. Схожие обычаи известны и у других народов. В частности, у чувашей, черемисов, мордвы, вотяков и манси муж, не довольный женой и желающий с ней расстаться, завладевал ее покрывалом и рвал его. В африканском Уньоро муж разрезал пополам кусок шкуры, часть которой оставлял себе, а другую отсылал отцу жены. На Яве же священник с той же целью разрывал «свадебную нить».[309]

В нашем случае оба информатора говорят о разрывании холстины. А ведь тканые изделия, согласно материалам этнографии, играли весьма существенную роль в русской брачной обрядности (не случайно Н. Маторин обнаружил общее происхождение слов «пряжа» и «супруги»[310]). Во время свадебных ритуалов молодая одаривала членов новой семьи полотенцами собственноручного изготовления, тем самым связывая свою судьбу с мужниным родом. Кроме того, в Сольвычегодском уезде Архангельской губернии зафиксирован свадебный обычай, который представлял собой прямую противоположность разводному разрыванию ткани. Утром после первой брачной ночи дружка связывал молодых полотенцем с приговором любить друг друга всю жизнь, а затем отдавал это полотенце жениху.[311]Не такое ли полотенце использовали в древности для проведения разводных обрядов? Как бы там ни было, но при расставании соединенные в единое целое нити разрывались, прекращая магическую связь между супругами и их семьями.

Не менее значима и другая деталь разводных обрядов. Они совершались либо на ничейном пространстве перекрестка, обладавшем повышенной сакральностью (не даром сюда ходили гадать), либо над проточной водой, символом изменчивости, ускорявшим переход в новое состояние (из‑за чего браки когда‑то заключались уводы).

Таким образом, можно сказать, что, игнорируя по тем или иным причинам церковные правила, миряне обращались в случае развода к языческой символике. Не случайно и один из отечественных исследователей А. К. Леонтьев пришел к выводу, что рассмотрение на Стоглавом соборе вопроса о невенчанных браках и самовольных разводах свидетельствует о живучести языческих пережитков, особенно на окраинах.[312]

Вместе с тем следует отметить, что развод порицался церковью, потому что способствовал распространению блуда. Наибольшую озабоченность вызывала у пастырей «блудливость» женщин, поскольку она отвлекала от христианского настроя менее греховных, с точки зрения заповеди о прелюбодеянии, мужчин. В связи с этим духовенство весьма беспокоили женские пляски, причину опасения которых прекрасно отражают исповедные вопросы: «Или плясала да ступила на ногу кому блуда ради?»,[313]«Тонцов не водишь ли, не пляшешь ли, и в том другим соблазн бывает»,[314]«пляшущая бо жена всем мужем жена есть».[315]Запрет совместных хороводов отмечал Даниил Принтц, дважды приезжавший в Россию по посольским делам.[316]

Впрочем, такая суровость в отношении как женских, так и мужских развлечений объяснялась не только стремлением предотвратить блуд. Авторы покаянных сборников подчеркивали нехристианский, бесовский характер творимых мирянами плясок и песен, обвиняя исповедующихся «в смеянии до слез, и в плесании, и дланным плесканием, и ножным и во всех играх бесовских, волею, и неволею».[317]При этом существенно, что подобное бесовское поведение иногда объявлялось исповедниками характерным именно для коллективных сборищ на пирах, свадьбах и игрищах: «…песни бесовскиа певал лы, а в пиру и на свадьбах и на игрищах?», «А на свадбах и на игрищах песни пела ли еси или плясала?».[318]

Популярные в народе духовные стихи также признавали названные поступки противоречащими православной вере:

По игрищам душа много хаживала,

Под всякия игры много плясывала,

Самого Сатану воспотешивала…[319]

Особенно же опасными представлялись христианским учителям подобные действия в моменты проведения массовых языческих обрядов, когда на первый план четко выступала культовая суть совершавшихся игрищ – обеспечение плодородия земли и людей. Слово Иоанна Златоуста об играх и плясании в списках XVI–XVII вв. так рисует бесовское действо на совместных сборищах: «…И всташа играть плясаньем. И по плясании начаша блуд творити с чюжими женами и снохами и со ятровьми и с кумами, и потом приступиша ко идолом, и начаша жертву приносити идолом…».[320]

Таким образом, совместные пляски мужчин и женщин ставятся автором проповедей в один ряд с почитанием идолов, причем оргиастический разгул и жертвоприношение оказываются объединены одним обрядом. Из текста Слова не ясно, о каких кумирах идет речь, но само упоминание жертвоприношений им в столь позднем переводном памятнике подтверждает их существование на Руси. Каких идолов мог иметь в виду автор поучения, будет показано в следующих главах.

Обобщая перечень тех сфер жизни, в которых находили себе место элементы языческой культуры, считаем нужным отметить их многочисленность. И все же предложенный анализ позволяет говорить о преимущественном сохранении языческих традиций в домашнем быту, наименее подверженном контролю со стороны церкви и государства.

Именно повседневные проблемы заставляли простых людей обращаться к выработанным веками методам, в основе которых лежало магическое отношение к миру. Поэтому языческие традиции продолжали действовать во все кризисные для человека моменты жизни, будь то рождение, брак, развод, болезнь, смерть или малейшее изменение в окружающем мире, способное повлиять на благополучие царя природы.

Адекватная реакция на полученный сигнал в виде сна, чихания или неожиданной встречи, равно как и меры профилактического характера, вроде освящения детских «сорочек» или очищения огнем при переходе в новое временное пространство, призваны были снять возможные дополнительные препятствия для гармоничного существования природы и человеческого мира. Той же цели служили и массовые обряды, сохранявшие языческий культ в наиболее целостном виде в силу своей общественной значимости.

Но распространение православного учения и культа приводило к тому, что постепенно в круг языческих представлений и обрядов стали вовлекаться и христианские символы, а в церковные праздники миряне пытались внести привычные стереотипы ритуального поведения. Это вызывало наибольшее беспокойство церкви, старавшейся показать пастве принципиальную разницу между двумя религиозно‑мировоззренческими традициями.

Глава 3

«…Всей твари поклоняхуся яко Богу…»

Как было показано в предыдущей главе, автор Слова Иоанна Златоуста об играх и плясании обвинял участников игрищ в том, что после плясок и блуда они «начата жертву приносити идолом».[321]Подобное утверждение плохо согласуется со следующей фразой из речи Ивана Грозного при открытии Стоглавого собора: «речеть ж ми кто, яко идолопоклонениа в нас несть, иносребролюбие, не второе ли идолослужение, или блудная и скверная деяниа, симже подобная…».[322]

Приведенное высказывание царя казалось бы отрицает наличие в России идольского служения. Однако оно, без сомнения, сохранялось у крещеных инородцев, что следует, например, из послания митрополита Симона в Пермь от 22 августа 1501 г.: «А кумиром бы есте не служили, ни треб их не приимали, ни Воипелю болвану не молитеся по древнему обычаю, и всех богу ненавидимых тризнищ не творите идолом…».[323]А в 1534 г. архиепископ Макарий сообщал царю о сохранении идольских мольбищ во многих инородческих и русских поселениях Новгородской земли, подчеркивая преимущественное поклонение природным объектам.[324]

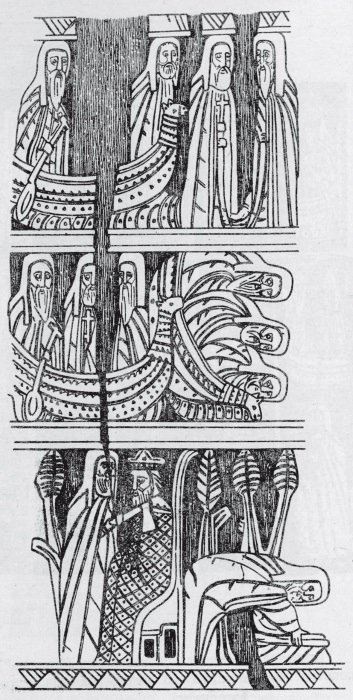

Сокрушение идола: плавание Стефана в поисках «демона», попытка беса потопить его ладью, иссечение идола.

Прорись резьбы посоха Стефана Пермского, XV в.

Церковные требники также заставляют думать о сохранении поклонения некоторым богам древнерусского языческого пантеона, что видно из следующих вопросов: «Молилася бесом или чашу их пила ли? Молилася еси з бабами богом кумирскым бесом?», «Бесом цы молилася с бабами, еже есть ворожицы, и вилом и прочим таковым?», «Ли сплутила еси с бабоми богомерьскыя блуды, ли молилася еси вилам, ли роду, ли роженицам и Перуну и Хорсу и Мокоши, пила и ела?».[325]

Обычно именно такой список божеств, как в последнем фрагменте, по XVI в. включительно приводят как покаянные вопросы, так и поучения. Хотя, вопреки мнению М. В. Корогодиной, вопросы о молении «бесам» встречаются не только в женской части требников,[326]но только в них есть упоминание имен почитаемых богов. На наш взгляд, это служит лишним подтверждением реальности поклонения перечисленным персонажам на Руси. Ведь, как заметил М. А. Васильев, в проповедях и тем более в исповедных вопросах не могло идти речи о том, о чем паства не знала.[327]Весьма показательна в этом плане дополнительная статья в Софийском и Чудовском списках Слова св. Григория, подтверждающая актуальность данной проблемы для XV и XVI вв.: «…И ныне по украинам молятся ему, проклятому богу перуну, хорсу, мокоши, вилам, и то творят отаи…».[328]В исповедных текстах начала XVII в. имена бесов уже не упоминаются, а в более поздних сборниках описания и вопросы такого рода не встречаются вовсе, что указывает на отмирание обычая или на снижение его сакрального уровня.

В изучаемый же период вера в прежних кумиров все еще была реальностью русской жизни. Автор Чудовского списка обвинял своих современников в том, что они, помимо прочего, «веруют упирем и младенци знаменают мертвы и берегеням их же нарицають 60 сестрениц, а друзии веруют в сварожитьца, и артемида и артемидию имже человци невегласи молятся, и куры им режють и то блутивше тоже сами ядять… иные в водах потопляеми суть, а иные к кладезем приносяще молятся и в воду мечють, велеаху жертву приносяще, а друзии под овином, и в поветех скотьях молятся аки погани, а инии требами мерзкъми молятся блутивше, а инии пьють кускы, и ростъкы луковыми, и кутну богу и веле богыни, и ядрею, и обилухе, и скотну богу, и попутнику, и лесну богу, и спорынями и спеху аки безаконьнии елени, и халдеи, многом богом молятся… а друзии огневи, и камению, и рекам, и источникам, не токмо же то в поганьстве творяху, но и мнози ныне то творят крестьяне ся нарицающе, а дела сотонина творять… дружии верують в стрибога, и дажьбога, и переплута, иже вертячеся и пиють ему в розе…».[329]

Перечень представителей русской демонологии, приведенный в данном фрагменте, в своем роде уникален, так как многие его персонажи больше нигде не встречаются и, возможно, имели лишь локальное значение. Однако, как уже говорилось, некоторым из них памятники церковной литературы XIV–XVI вв. уделяли особое внимание.

В меньшей степени это касается Перуна